《治浙成规》:清代浙江档案编研的代表之作

韩李敏/浙江省档案局

把档案文献编纂成册,或用于资政,或用于存史,这是我国古代的文化传统,也是中国古代档案工作一大特点。《治浙成规》是清代浙江的档案文献汇编,也是浙江清代的档案编研的代表之作。

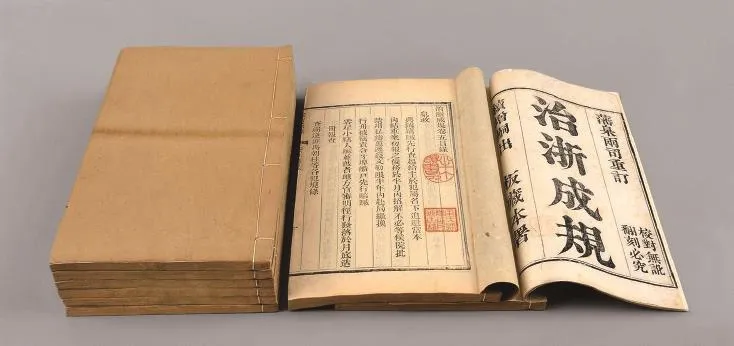

《治浙成规》目前见诸于世的是清代道光刻本,全书共八卷。约有两个版本,版本一是每卷装订成一册,全书共八册;版本二是每卷装订成两册,全书共两函十六册。

《治浙成规》由浙江布政使司与浙江按察使司藩、臬两个部门共同编纂出版。全书分为“藩政”与“臬政”两大部分,一至四卷为“藩政”,共收录浙江布政使司自乾隆三十五年五月(1770)至道光十二年六月(1832)形成的档案文献82件;五至八卷为“臬政”,共收录浙江按察使司自乾隆二十一年六月(1756)至道光四年六月(1824)形成的档案文献80件。全书每卷前均有目录,收录最早的档案是《典铺窃赃先行查起给主于犯属名下追还当本》,形成于乾隆二十一年六月十六日(1756年7月12日),收录最迟的档案是《详同通缺出插委盐属如有本省差使调回署理》,形成于道光十二年六月十一日(1832年7月8日)。全书合计共收录档案文献162件。

《治浙成规》的道光刻本并非是该书的最早版本。从道光版的扉页所见“藩臬两司重订”和“续增嗣出”字样,完全证明它不是第一次编纂出版,此前已经有此书的历史版本。从该书收录的《军流遣犯在配妻氏病故毫无别情者概免报官》所载“于乾隆二十四年十一月初五日奉巡抚部院庄批:如详饬遵,仍刊入《治浙成规》本内,并候督部堂批示,缴”[1],说明早在乾隆二十四年(1759)之前已有《治浙成规》一书行世。又如该书收录的乾隆二十八年(1763)《客商在行被窃货物银钱分别议赔》文件,曾引用德清县的报告说:“据德清县详称:查《治浙成规》,惟典铺与染铺被失,均有著赔之条。”[2]既然各级官吏广泛引用该书的内容,说明该书在乾隆时期已经影响不小。至于,现在所看到的道光版,已经是第几次重订和续编了,由于缺乏更多的史料,目前尚无法判定。

一、《治浙成规》的文献编纂特点

《治浙成规》作为档案文献汇编,从文献编纂学的角度来讲,具有明显的特点和研究价值。

特点之一:《治浙成规》具有明确的编纂目的和宗旨。

编研首先要有目的,为什么编书?档案文献编纂一般出于两种目的,一是存史育人,如历代编的皇帝《实录》《圣训》《朱批谕旨》《名臣奏议》等,就属于这类性质;一是资政参考,即为执政时工作查考用的,如《元典章》《大清律例》等。《治浙成规》属于后一类性质的编研材料,其目的就是为了浙江省的官吏从政时查考利用方便而编纂的,是当年的地方政策法规汇编,是各地官员必备的工具书。

《治浙成规》顾名思义就是“治理浙江的成文规章”,书名实际已经显示了该书的性质及其用途。此书没有前言后记,但其编纂的目的,则在收录的文献中,表露无遗。该书收录的55篇文献中,有155处提到《治浙成规》,《治浙成规》出现在档案文献中频率之高,令人咋舌。档案文献中提到《治浙成规》,绝大部分是要求将所颁布的政策法规收录到《治浙成规》去,如要求将文件“即刊入《治浙成规》,俾实力奉行,日久不致废弛”等[3]。

对要求载入《治浙成规》的55篇文献进行分析,可以发现其目的共分为四种类型:一是为了呈报上级机关“备查”,要求载入《治浙成规》“呈送查核”“备考在案”;二是作为法律法规,长期遵守,要求载入《治浙成规》“永远遵守”“勿违”“以垂永久”“实力奉行,日久不致废弛”;三是将《治浙成规》作为刊登政策法规的载体,推进文件信息的传播和执行,犹如现今之政府公报,要求载入《治浙成规》“查照办理”“通行各属遵照”“通饬各属一体遵行”“俾资遵守”;四是把《治浙成规》用作临时处置突发事件的法律依据,“如遇紧要案件,《治浙成规》内定有章程者,许其一面摘叙案由,先行通禀”[4]。以上四种类型,实际就反映了作者编纂《治浙成规》目的所在:为现实服务,做资政参考。

特点之二:体例科学,编排合理。

《治浙成规》全书分为“藩政”与“臬政”两大部分,一至四卷为“藩政”,五至八卷为“臬政”。“藩政”与“臬政”两类以下的文件,按照文件形成的时间先后编排。该书编研的体例完全遵循了档案文件的形成规律,是按照文件的来源原则进行分类的,与现代的档案“全宗”理论正好相符。

在清代,省级最高行政长官是巡抚(或兼总督),主管一省的军政大事。作为地方行政事务的管理,主要是两个部门,一是承宣布政使司,一是提刑按察使司,前者通称为“藩司”,后者通称为“臬司”。这两个部门所开展的政务工作,就称为“藩政”和“臬政”。

据《清史稿》记载,承宣布政使的职能是“掌宣化承流,帅府、州、县官,廉其录职能否,上下其考,报督、抚上达吏部。三年宾兴,提调考试事,升贤能,上达礼部。十年会户版,均税役,登民数、田数,上达户部。凡诸政务,会督、抚议行”[5]。用现代汉语说,就是三项职能:一是负责传达宣贯上级的指令,抓好府、州、县三级官吏,督查考核其是否真正称职和廉洁,并上报总督、巡抚,直至吏部;二是抓好三年一次的官员任职考核工作,对于考核优秀的官员,提出提拔意见,上报礼部;三是负责全省的财政赋税和民政工作,抓好十年一次的户籍田亩的测绘工作,做好赋税和徭役征收、登记每家每户的人数和拥有的田数,上报户部。提刑按察使的职能是“掌振扬风纪,澄清吏治。所至录囚徒,勘辞状,大者会藩司议,以听于部、院。兼领阖省驿传。三年大比充监试官,大计充考察官,秋审充主稿官”[6]。提刑按察使主管四项工作:一是对官吏的监察管理,正风肃纪;二是负责司法案件的审理和监狱管理;三是兼管全省的邮递工作;四是担任三年一次官吏考绩的监试官、考察官和每年死刑要犯秋审的主稿官(拟定最终判决文书)。

《治浙成规》按照档案的来源原则进行分类,围绕部门的主要职责,收录最为重要的政策法规,按时间进行排序,这是该书的一大特点。

特点之三:选材精当,加工精细。

古代机关文件虽然没有现在这么多,但数量也是不少的。当时人们就曾用叠床架屋来形容机关文件的泛滥。编研的首要任务就是选材,要去粗取精,去伪存真。《治浙成规》在选材精当上,为当代人树立了标杆。就数量而言,除了“藩政”部分乾隆三十八年(1773)收录了20份文件,“臬政”部分乾隆二十一年(1756)收录23份文件外,其他年份,收录的文件数量都极少,“藩政”部分平均每年收录文件1份;“臬政”部分平均每年收录文件0.8份。如此“精炼”的选材,不得不令人叹为观止。

《治浙成规》在精选档案的同时,又对选录的文件,进行了精细的加工。

首先,是对文件标题的拟写。清代文件大都没有标题,主要通过“事由”来反映文件的主要内容。“事由”文字都比较长,内容又非常繁杂,再加上固定的公文格式用语,让人望文生畏。如《治浙成规》卷一中的《省仓粜余米小户改折色》一文,原来的“事由”是“杭州府省仓征收杭嘉湖绍南米,岁余米伍陆千石,陈陈相因,今酌留米伍千石以备不时需用,余俱随时出粜,每石壹两陆钱,价贱则止,俟价值相当,再行续粜,其核定钱价照平粜例办理,毋许浮收。绍属解交乍浦兵粮停支米壹千壹百肆拾石应改征折色,令绍属之山阴会稽萧山三县应完粮米之零星小户内折收,每升折征壹分陆厘,则小民尤易交纳,其愿完本色者,仍听民便,若滋弊,严参究处”[7],长达160多字。作者在编辑过程中,另拟了《省仓粜余米小户改折色 》这样的标题,简洁明了;同时,在编辑中又将原来档案里的事由内容保留了下来,保证了档案的历史原貌。又如《省城、乍浦二仓公耗米按照时价出粜》,原“事由”为:“省城、乍浦二仓所收耗米,又各县拨赴乍浦交收正米,节省运脚耗米,照省仓余剩正米变价之例,于青黄不接之时,按照时价出粜,价银解交司库收存,嗣后耗米积至三年,亦照此例出粜 ”[8],文件在编辑过程中是否另拟标题,真是天壤之别。《治浙成规》中收录的档案,编者对每份文件都重新拟写了标题,真可谓功德无量。

其次,《治浙成规》在编辑过程中,严格执行报告与批复同时收录。《治浙成规》收录的档案,90%以上是详文。“详”是古代公文的一种,是地方官直接申报上级衙门的文书,类似于现在的报告。清代规定,上级部门收到呈详,必须作出书面批示,发回申报衙门办理。“若于亲临上司官处禀议公事,必先随事详陈,可否定拟禀说。若准拟者,上司置立印署文簿,附写略节缘由,令首领官吏书名画字,以凭稽考”[9]。“详”在得到上级批示之后,就具备了法定效力。《治浙成规》在编辑时,为保证收录文件的法律效力,所有的详文,不但收录上呈的原文,而且必定收录上级机关的批示,即报告与批复同时收录。如,乾隆三十八年(1773)《禁丈量补造鱼鳞册等事》一文,文件在落款结束之后,又紧接一段文字:“五月初三日奉浙江巡抚部院三批:如详通饬一体遵照禁止,毋许胥役藉端滋扰干咎,仍候督部堂批示,缴。又于五月三十日奉闽浙总督部堂钟批:如详饬遵,仍候抚部院批示,缴。”[10]该段文字就是浙江巡抚三宝的批示和闽浙总督钟音的批示。

第三,《治浙成规》在编辑过程中,非常注重文件的内在联系,常常将关系特别紧密的2份以上文件,编排在一起,用一个标题贯穿起来,犹如今日的组卷,既保持了文件原有的内在联系,又方便了查阅利用。如《治浙成规》卷三的《停止常山、开化二县清补人丁》,先是收录了嘉庆七年(1802)浙江等处承宣布政使司“为请停加升丁粮以除民累事”致总督与巡抚的详文,以及同年六月八日和七月七日,巡抚与总督的批示;后又收录嘉庆七年浙江等处承宣布政使司“为请停加升丁粮等事全敘两院宪批示各等因”致总督与巡抚的详文,以及同年十月二十日和十一月十六日,巡抚与总督的批示。由于这两份文件都是围绕常山、开化两县的停止清补人丁这项工作的,所以作者就把它们编排在一个标题之下[11]。又如“臬政”卷五的《稽查渔匪各事宜》,收录的第一份文件是乾隆二十一年(1756)十月浙江按察使司“为严察渔船等事”致总督的详文,以及总督的批示;紧接着收录的是“附旧详案”,第一个“旧详案”是乾隆十六年(1751)十二月浙江按察使司关于“稽查渔匪”的详文及批示,第二个“旧详案”是浙江按察使司乾隆十八年(1753)十月的详文和批示。上述三份文件,内容都是一个主题的——“稽查渔匪”,但是,时间跨度长达5年,作者将它们编排在一起,目的是非常明确的,就是为了保持文件的内在有机联系,保证政策执行的连续性和一致性[12]。类似“附旧详案”,在“臬政”部分比比皆是。据统计,全书中收录的类似文件多达12件。所以,目录反映的162个条目,实际收录的文件则有174件之多。

二、《治浙成规》研究中若干问题释疑

《治浙成规》作为清代少有的地方政策法规汇编,早已引起人们对它的重视与研究。但是,由于研究者们对于档案文献编纂历史知识的不熟悉等原因,往往造成一些错觉和误会。如陈婴虹著《民国前期浙江省议会立法研究(1911—1926)》中称“《治浙成规》是清代浙江的省例,共分八卷,收入法规164件,时间跨度从乾隆三十五年到嘉庆四年”[13]。

一是关于《治浙成规》作者问题。据国家图书馆的馆藏著录,该书作者项为“佚名”,天津财经大学图书馆等著录为“作者不详”,由黄山书社出版的《官箴书集成》丛书收录的《治浙成规》,作者为“(清)不著撰人”。唯天津社会科学院图书馆的著录是“(清)藩臬两司辑”。事实上,该书扉页已经写明了“藩臬两司重订”,作者就是藩、臬两司,完整的表述是浙江等处承宣布政使司和浙江按察使司共同编纂。

二是收录文件的起止日期问题。许多文章谈到《治浙成规》一书收录的文件日期时,经常把该书第一卷第一篇文献的成文时间,即乾隆三十五年(1770)作为起始日期,而把该书第八卷收录的最后一篇文献的成文日期,即道光四年(1824)作为迄止时间,这是错误的。由于该书是两个部门分别编纂的,而两个部门对于文件的收录时间并不统一,藩司收录的文件日期是乾隆三十五年(1770)至道光十二年(1832),而臬司收录的文件日期是乾隆二十一年(1756)至道光四年(1824),所以,该书收录文件真实的起止时间应是乾隆二十一年(1756)至道光十二年(1832)。但是,这不包括该书编辑中所附的“旧详案”,若将“旧详案”也计算在内,那么,最早形成的文件应该是乾隆十一年(1746)八月,即“臬政二”卷六收录的《办理盐案章程》所附的“旧详案”[14]。

三是该书的成书和出版时间问题。目前所见到的各种清刻本,由于该书没有前序后记,也没有涉及出版印刷时间的信息,所以,各收藏该书的图书馆,著录时都不标年代。唯黄山书社出版的《官箴书集成》所收录的《治浙成规》,具体标示为“清道光十七年刊本”[15],至于出自什么依据,尚待查证。《治浙成规》是一本政策法规汇编,是供官吏使用的工具书,其时效性很强,所以,根据常识,印刷出版的时间离收录文件的下限时间不会很远,正常情况下,该书的印刷出版时间应该在道光十二年至道光十三年之间,即1832年至1833年。

四是“藩政”与“臬政”所收录的文件,前后上下限时间,为什么相差这么远?就上限来说,“藩政”是乾隆三十五年(1770),“臬政”是乾隆二十一年(1756),前后相差14年;下限“藩政”是道光十二年(1832),“臬政”是道光四年(1824),前后相差8年。依笔者所见,上限不同,这与乾隆时期编辑《治浙成规》的体制有关。估计当时藩、臬两司是各自独立编辑出版《治浙成规》的,互不相干。而其中比较规范的按年编辑《治浙成规》,臬司始于乾隆二十一年(1756),藩司始于乾隆三十八年(1773),这从道光版《治浙成规》的“藩政一”与“臬政一”可以看出点端倪。“藩政”的第一卷“藩政一”,收录的18份文件,其中17件是乾隆三十八年(1773)的,而“臬政”的首卷“臬政一”,收录的16份文件全部都是乾隆二十一年(1756)的。“藩政”从乾隆三十九年(1774)起,平均每年收录的文件是1个,“臬政”从乾隆二十二年(1757)起,平均每年收录的文件是0.8个。对于这个现象,是否可以解释为早期的《治浙成规》出版周期并无规律,臬司从乾隆二十一年(1756)起,藩司从乾隆三十八年(1773)起,才规范地按年编辑印发《治浙成规》。而道光年重订时,两司就各自选择最早的一个完整的出版年份为起始年份,作为标准收入本书,重新再版,其余的年份,则选择重要的代表性文件,增补入册。至于臬司为什么在道光四年(1824)之后就没有文件了?从现有《治浙成规》所见,早在嘉庆年间,也出现过同样的“断档”情况。《治浙成规》“臬政”部分,其中嘉庆十一年(1806)到嘉庆十七年(1812),几年里一份文件都没有收录,就是先例。至于为什么停刊“断档”,也可能是臬司另有新的刊登法律法规的载体,也许是别的原因,仍有待于进一步探索。

总之,《治浙成规》作为清代浙江编研的代表之作,还存在许多未解之谜,需要我们继续进行研究与开发。

注释与参考文献:

[1](清)《治浙成规》道光刻本,卷六,《军流遣犯在配妻氏病故毫无别情者概免报官》。

[2](清)《治浙成规》道光刻本,卷六,《客商在行被窃货物银钱分别议赔》。

[3](清)《治浙成规》道光刻本,卷二,《严禁大户钱粮勒折浮收》。

[4](清)《治浙成规》道光刻本,卷二,《革禁积弊以省糜费四条及札,府洗除积弊整肃吏治》。

[5][6]赵尔巽主编:《清史稿》,第一百十六卷。

[7](清)《治浙成规》道光刻本,卷一,《省仓粜余米小户改折色》。

[8](清)《治浙成规》道光刻本,卷二,《省城、乍浦二仓公耗米按照时价出粜》。

[9](清)《大清律例》卷七,《吏律公式》。

[10](清)《治浙成规》道光刻本,卷一,《禁丈量补造鱼鳞册等事》。

[11](清)《治浙成规》道光刻本,卷三,《停止常山、开化二县清补人丁》。

[12](清)《治浙成规》道光刻本,卷五,《稽查渔匪各事宜》。

[13]陈婴虹著:《民国前期浙江省议会立法研究(1911-1926)》,中国社会科学出版社2016年6月版,第 27 页。

[14](清)《治浙成规》道光刻本,卷六,《办理盐案章程》。

[15]刘俊文主编:《官箴书集成》(第一册),《〈官箴书集成〉总目》,黄山书社1997年版,第6页。