福建侨批档案研究

牛文娟/福建省晋江市紫峰中学

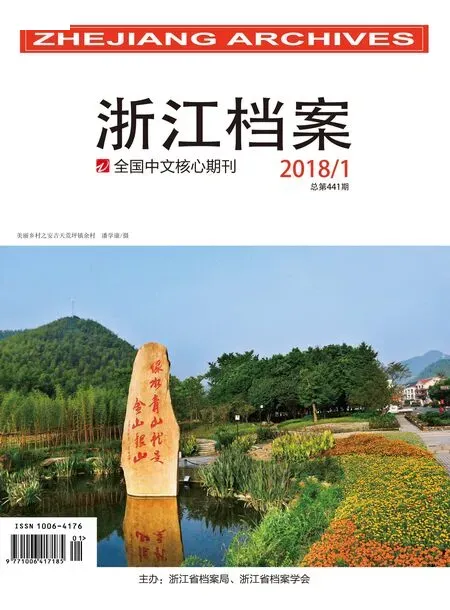

图一

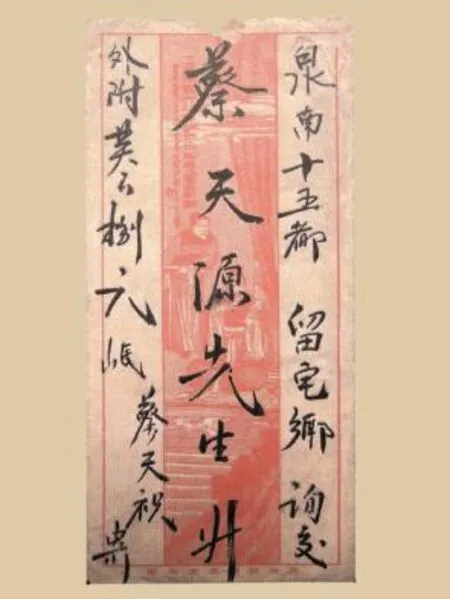

图二

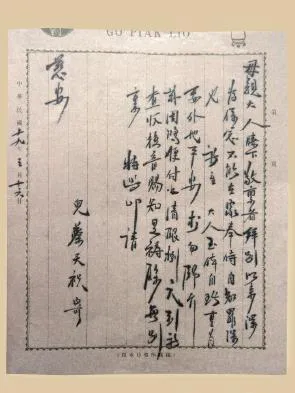

图三

早在公元8世纪,福建就有民众出海到东南亚谋生。明清以后,闽南地区大批居民移居菲律宾、马来西亚等东南亚国家。明末清初的海禁政策一度使闽人移民浪潮停缓,直到1840年后随着中国国门被打开,海外移民又开始增多,福建成为中国最大的国际移民迁出地之一,华侨也逐渐由东南亚扩散到美洲和大洋洲。侨批就成为海外华侨和国内眷属血脉相连的重要见证和经济往来的重要渠道。

一、侨批档案的概述

(一)侨批档案的起源

早期出国的福建华侨在国外形单影只、生活困苦,时刻思念着家中的亲人;而国内的家眷也十分迫切地想知道亲人的信息,也需要华侨寄回款项来支持家庭开支。刚到陌生国度的福建华侨一般靠出卖廉价劳动力为生,由于华侨能够吃苦耐劳、勤俭肯干,所以一段时间后他们工作稳定并且有了微薄的积蓄,这时华侨就十分需要一种媒介将他们积攥的钱捎回国内。由于路途遥远,出国打拼的华侨要经过几年甚至更长时间才有可能回国,于是他们开始通过原始民间渠道,将批信和钱款委托于走水道或陆路的人带至家乡,这样一种专门从事为华侨捎带信款回国的行业——水客应运而生。水客依靠的是个人良好信誉、人脉关系以及熟悉家乡和侨居地两地环境的优势而发展起来,从17世纪开始到20世纪结束。随着移民的不断增加,华侨需要经常通过批信与家乡保持联系,而且他们对批信的安全性要求也慢慢提高,水客经营越来越不能满足华侨的要求。于是一种安全性比较高,方便华侨随时寄信款的固定场所——批信局正式出现。最早的批信局开始于19世纪80年代,比较著名的信局有郑顺荣信局、天一信局和王顺兴信局等。侨批信局有比较严密的国内外组织机构,一般在侨居国设立收集信款和分发回批的南洋总局,在厦门等国内主要口岸设立直属分局负责信款的转载等。福建省内主要的侨批流向可以分为四大体系,即闽南系、福州系、闽西系和兴华系。不管是水客捎带的信款还是侨批局派送的信款都是银信合一,被称为侨批档案。

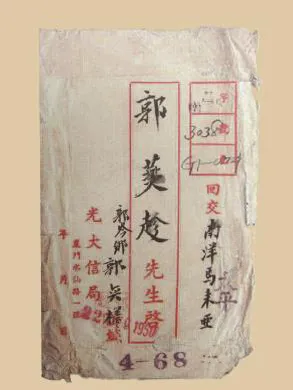

图四

(二)侨批档案的概念

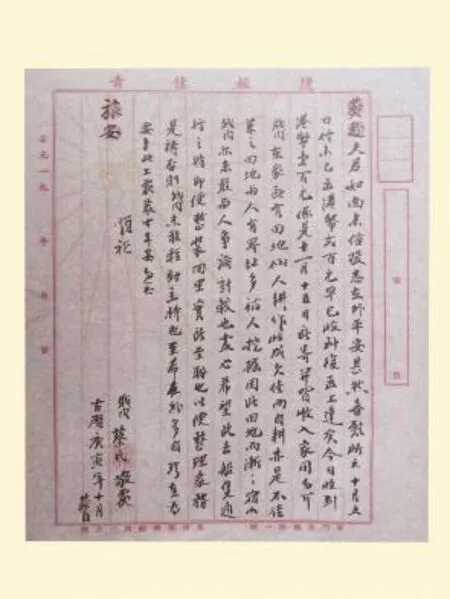

通过侨批档案的起源我们可以得知侨批档案的概念,即海外华人华侨肩负着改善家乡眷属生活境遇的重任,他们源源不断地汇寄血汗钱和家书,与亲人保持着经济、情感的联系,从而形成了一种独特的书信和汇款合一的载体,因为闽南方言中的信叫作批,所以称作侨批。例如图一[1]是民国十九年(1930)3月16日,菲律宾华侨蔡天祝寄给晋江金井留宅母亲的一封侨批。批信内容:“敬禀者,拜别以来,深为系念,不能在家侍奉,自知罪深也。祈望大人玉体自珍重为要。外地平安,祈勿锦介。兹因鸿便,付去清银捌元,到祈查收,复音赐知是祷。余无别禀。特此扣请慈安。” (见图二)[2]从这份寻常的批信中,可以了解到侨批档案的构成状况。当侨眷收到华侨寄往家中的批信后,他们会回信告知华侨钱款收到以及家中具体事务,所以回批产生。例如图三[3]是1950年10月22日晋江东石郭岑、郭奕丛给马来西亚华侨郭燕趁的回批。批信内容为:“来信敬系,在外平安,甚然喜慰。所云:十月五日付来乙函港币贰佰元,早已收到,复函上达矣!今日收到港币壹佰元,系是十一月十五日所寄,并皆收入家用,勿介……”(见图四)[4]一封完整的批信包括来批和回批。侨批最迟出现于19世纪80年代,现存最早的侨批为清代光绪九年(1883)的遗物。新中国成立后,党中央、国务院以及福建省的领导对侨汇工作十分重视,先后召开全国性的侨批业代表会议,对其发展作出了明确规定。侨批业为中国发展作出了重要贡献,直到1979年,侨批业务归口中国银行管理,历时近一个半世纪的侨批才成为历史。

二、福建侨批档案

(一)福建侨批档案的现存状态

侨批是华侨华人通过民间渠道寄给家乡眷属的书信和汇款的合称,又称“银信”。迄今为止,福建境内已发现的侨批档案总数约为3.1万余件。福建省很多档案馆、博物馆通过近30年来对侨批档案的征集,馆藏数量已十分可观,是侨批档案的主要保管者。侨批数量巨大,最初保存在侨乡千千万万的华侨家庭中,因而社会个人也有部分收藏。福建省有很多侨乡,在地域上也形成了闽南侨批、闽东侨批、兴化侨批和闽西客属侨批,其中闽南侨批数量最多。据笔者不完全统计,目前福建省收藏侨批档案最多的机构是福建省档案馆,收藏侨批档案有5000多件,接下来是泉州市档案馆和晋江市档案馆,各有侨批档案3000多件,厦门市档案馆收藏侨批档案有1500多件。

经过100多年的变化,侨批这种民间档案日益珍贵。侨批档案的收藏最初开始于民间的集邮和文物爱好者。从20世纪80年代起,政府逐渐重视这种民间档案的保护,开始对侨批档案进行征集。福建侨批内容丰富,涉及政治、经济、文化、邮政、金融、移民等方面,是我国非常宝贵的档案资源和文化财富。

(二)福建侨批档案价值

福建侨批档案具有经济价值、文化价值、社会价值、遗产价值等多元价值,不同学者从华侨史、移民史、民俗史、侨批业、金融业等学科对其进行研究。笔者从经济价值、文化价值和社会价值三个方面简述福建侨批档案价值。

1.经济价值。侨批档案见证了福建侨乡和侨居地的经济发展。华侨将手中的积蓄通过水客或侨批局寄往国内,不仅提高了侨眷家庭的生活水平,也在一定程度上带动了福建侨乡经济的发展。例如早期的侨批业,侨居地创立侨批局后,国内侨批中转机构也相应设立,在19世纪80年代,福建厦门就有侨批局8家,这样不仅促进了国内就业人数的增加也带动了经济的发展。华侨在侨居地从事种植园工人、矿工、店员、小贩或是经营店铺等工作,为侨居地经济的发展作出了贡献。

2.文化价值。从一封封侨批中,可以看到华侨赡养家眷、乐善好施、勤劳勇敢、忠诚信义、爱国爱乡的传统道德。侨批档案集中体现的华侨身上传统美德和优良品质,彰显了“爱国爱乡、海纳百川、乐善好施、敢拼会赢”的福建精神,具有深刻的文化意蕴。侨批档案的文化价值不仅体现在中华民族传统道德观念、习俗文化上,还体现在批封上种类繁多的邮戳、印章以及博大精深的中国书法等,无形中提高了中华文化的影响力。福建侨乡深受外来文化的影响,具有鲜明的外来文化特征。华侨通过批信介绍侨居国的风土人情、语言习惯等异域文化,带给福建侨乡地区不同的文化启迪。因此,福建侨批档案以及侨批实物等是中外文化交流的原始凭证。

3.社会价值。华侨汇款回家,不仅赡养家眷,也支援家乡建设,带动侨乡当地的工业、农业、交通业等各领域的发展,为侨乡教育和公益事业提供资金,促进了侨乡地区的发展。比较著名的有爱国华侨胡文虎,他热心家乡的教育事业,捐资在家乡建设了近百所小学校舍。福建侨批档案中有很多体现抗日时期海外华侨救国的决心和勇气的记载。如晋江华侨施能杞在家书中曾写道:“丁兹国难,受灾民众百千万人。节约救国,赈恤伤难,为后方民众义务。”[5]福建侨批档案彰显了华侨对家眷、社会乃至国家的高度责任感,蕴含了重要的精神财富和社会伦理价值。

(三)福建侨批档案的性质

侨批档案不仅具有社会性、历史性、确定性、不可再生性、原始记录性等档案的共有基本性质,还具有民间性、国际性、多样性等独特的性质。本文主要分析侨批档案的独特性质:

1.民间性。侨批所以能够成为原生态“草根”型的珍贵档案文献,就因为它具有发轫于民间、流转于民间、经营于民间的鲜明的民间特性[6]。福建地处中国东南沿海,人多地少的矛盾在人口膨胀的清朝中后期,显得格外突出。生活的艰难导致一部分闽人选择了海外谋生。随着出国华侨的增多,捎带银两,传递家书的需求日益强烈,因而这种银信合一的特殊寄信寄汇方式在民间产生并得以发展。

2.国际性。批信维系着华侨华人与故乡亲人间的情感,侨汇是侨眷生活和侨乡发展的经济命脉,反映了19世纪中期以来中国移民向东南亚、美洲、大洋洲等地区迁移的过程。侨批不仅记录了外来文化在福建侨乡碰撞与融合的历程,也记录了侨居国的文化以及重大的历史事件。侨批在近代国际移民记忆遗产中具有唯一性,具有突出的世界意义。福建侨批档案涉及地域广,且跨文明深远,是珍贵的国际性文献。

3.多样性。侨批档案不仅包含书信、明信片等纸介质,还包括建筑物,如泉州的王顺兴遗址、漳州的天一总局旧址;还有当时用过的工具,如当年“水客”挑担送银信的箩筐、批信局使用过的印章等。侨批是海外华侨通过民间渠道及在一定程度上借助金融邮政机构寄回国内、连带家书或简单附言的汇款凭证,是家书与汇单的结合体[7]。所以侨批档案又有主件、附件之分,主件指信封、银钱合一,附件指账本和侨批局的侨汇通知单、货物单、护照等。

(四)福建侨批档案的地位

福建侨批档案具有多学科的研究价值,它的文献价值已超越了国界。诚如饶宗颐教授在2007年所言:“来自民间的侨批记载翔实,内容丰富,从中可以看到祖国与侨胞居住国的国情,侨胞家庭的家情和侨胞与他们眷属的亲情,是研究社会史、金融史、邮政史以至海外移民史、海外交通史、国际关系史的宝贵历史资料,与典籍文献互相印证,补充典籍文献记载不足,可谓是继徽州契约文书之后,在历史文化上的又一发现。”[8]2010年2月22日侨批档案被列入《中国档案文献遗产名录》,2012年5月16日被列入联合国教科文组织《世界记忆亚太地区名录》。2012年12月25日在全国档案局长馆长会议上,时任国家档案局局长杨冬权高度评价了我国档案对外交流与合作的活动,我国申报的“侨批档案”和“元代西藏档案”双双入选世界记忆亚太地区名目[9]。2013年6月19日,在韩国光州召开的联合国教科文组织世界记忆工程国际咨询委员会第十一次会议上,由福建、广东两省联合推荐、国家档案局申报的“侨批档案”成功入选《世界记忆名录》[10]。

一封封泛黄的侨批记载了海外侨胞的奋斗史,见证了侨乡和侨居地的经济文化发展,延续了中华民族的传统美德。党的十七届六中全会提出,要推动社会主义文化大发展大繁荣,努力建设社会主义文化强国,提升文化软实力,实现文化复兴的重要基础和前提是民族记忆的保护、铭刻、传承、唤醒与挖掘。对福建侨批档案这份弥足珍贵的人类记忆遗产,我们有责任去进一步保护、传承和挖掘。

注释与参考文献:

[1]晋江市档案局(馆)编:《晋江侨批集成与研究》。北京:九州出版社,2014年,第104页。

[2]晋江市档案局(馆)编:《晋江侨批集成与研究》。北京:九州出版社,2014年,第105页。

[3]晋江市档案局(馆)编:《晋江侨批集成与研究》。北京:九州出版社,2014年,第270页。

[4]晋江市档案局(馆)编:《晋江侨批集成与研究》。北京:九州出版社,2014年,第271页。

[5]泉州市华侨志编纂委员会编:《泉州市华侨志》。北京:中国社会出版社,1996年,第227页。

[6]王炜中:《侨批的民间属性与文献价值——以潮汕侨批为例》。《广东档案》,2012年第6期。

[7]刘进:《侨乡文化专家看侨批:民间档案的瑰宝》。《广东档案》,2007年第6期,第27页。

[8]转引自王炜中:《以潮汕侨批为例试论侨批的跨国属性》。《广东档案》,2001年第1期,第36页。

[9]杨冬权:《在全国档案局长馆长会议上的讲话》。《中国档案报》,2012年12月31日,总第2402期。

[10]陈薪宇:《“侨批档案”成功申遗成为福建首个〈世界记忆名录〉》。东南网,2013年6月20日。http://www.fjsen.com/yc/2013-06/20/content11700611.htm。