负载黄酮类药物细菌纤维素的抑菌效果的研究

许云华 ,陈菁钰 ,罗 宁 ,姚文颖

(1.江苏师范大学连云港校区生命科学系,江苏连云港222006;2.连云港师范高等专科学校生命科学系,江苏连云港222006)

细菌纤维素(Bacterial cellulose,BC)是指在不同条件下,由醋酸菌属(Acetobacter)、土壤杆菌属(Agrobacterium)、根瘤菌属(Rhizobium)和八叠球菌属(Sarcina)等中的某种微生物合成的纤维素的统称[1-5]。由于其具有空间三维网络结构,能有效阻止微生物的侵入,因此可应用于医用敷料,与现有的人工皮肤和伤口辅料相比,该膜具有机械强度高、与皮肤相容性好、无刺激性,能有效缓解疼痛,防止细菌感染,促进伤口快速愈合,有利于皮肤组织生长等优点,此膜还可作为缓释药物的载体携带各种药物,利于皮肤表面给药,促使创面的愈合和康复[6]。

黄酮类化合物(Flavonoids)(亦称类黄酮)是广泛存在于自然界中的多酚类植物次级代谢产物,其数量种类繁多,结构类型复杂多样,具有许多潜在的药用价值和生物活性,特别是抗氧化及抗自由基作用和防腐抑菌等生理作用,其中抑菌活性是研究热点之一[7]。黄酮类化合物的生理活性与独特的化学结构密不可分,众多研究表明,类黄酮的抑菌活性主要与黄酮芳环上羟基多少和羟基的位置有关。张金桐等[8]在黄酮类化合物的生物活性与电子结构关系的量子化学研究中得出结论,黄酮分子中C4=O,C5-OH和 C7-OH 是抗菌活性的首要基团;其次为 C3-OH 基团;C’3-OH,C’4-OH 也具备一定的抗菌活性。

由于黄酮类化合物具有良好的抑菌效果,可以抑制炎性生物酶的渗出,促进伤口愈合和止痛,所以对进行负载黄酮类药物的细菌纤维素抑菌效果的研究有着一定的理论依据。而且现国内关于细菌纤维素医用敷料的研究大多数是负载银离子,壳聚糖等,目前对负载黄酮类药物的细菌纤维素的抑菌效果及促进伤口愈合和止痛的研究少见报道。因此本文重点对黄酮类似物如槲皮素、桑色素以及黄芩素负载在细菌纤维素上进行的抑菌研究,以期为细菌纤维素医用敷料关于黄酮类化合物的利用及进一步开发提供更多的理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料与设备

1.1.1 实验菌种

大肠杆菌、金黄色葡萄球菌(连云港师范高等专科学校微生物实验室冷冻保藏)。

1.1.2 实验材料

直径为1 cm的细菌纤维素膜(南京理工大学化学生物功能材料研究所提供,1 cm打孔器打孔)。

1.1.3 实验药品

槲皮素,桑色素,冰醋酸,牛肉膏,蛋白胨,琼脂粉,氯化钠,氢氧化钠(国药集团化学试剂有限公司)黄芩素(合肥博美生物科技有限责任公司)。

1.1.4 实验器材

高压蒸汽灭菌锅、超净台、恒温培养箱、冰箱、水浴锅等。

1.2 实验方法

1.2.1 配置牛肉膏蛋白胨培养基(固体、液体培养基)

牛肉膏 3 g、蛋白胨 10 g、氯化钠 5 g、琼脂 15 g、水 1 000 ml、PH7.2-7.4。

1.2.2 菌种的活化与提纯

将配制好的培养基和培养皿以及其他有关器皿放进高压蒸汽灭菌锅中进行灭菌,将大肠杆菌和金黄色葡萄球菌从斜面培养基上用平板划线法接种到牛肉膏蛋白胨固体培养基中,放入37℃的培养箱中培养24 h。培养后的两种菌取2-3环单菌落接种到灭菌后的牛肉膏蛋白胨液体培养基中,培养24 h。最后用涂布平板法接种到固体培养基中,培养24 h。

1.2.3 配置不同浓度的黄酮类药物(槲皮素、桑色素、黄芩素)

称取不同质量的黄酮类药物(槲皮素、桑色素、黄芩素),溶于冰醋酸中,配制得不同浓度的槲皮素溶液(大肠杆菌 1,2,3,4,5 mmol·L-1,金黄色葡萄球菌 1,2,3,4,5 mmo·/L-1)、桑色素溶液(大肠杆菌0.673 mg·mL-1、0.683 mg·mL-1、0.690 mg·mL-1、0.693 mg·mL-1,金黄色葡萄球菌 0.350 mg·mL-1、0.370 mg·mL-1、0.380 mg·mL-1、0.400 mg·mL-1)、黄芩素(大肠杆菌 0.20 mg·mL-1、0.36 mg·mL-1、0.52 mg·mL-1、0.60 mg·mL-1、0.76 mg·mL-1、0.90 mg·mL-1,金黄色葡萄球菌 0.10 mg·mL-1、0.15 mg·mL-1、0.25 mg·mL-1、0.35 mg·ml-1、0.45 mg·mL-1)。

同时用直径1 cm打孔器将BC膜处理好后,浸泡于配制好的黄酮类药物溶液中,浸泡24小时。

1.2.4 抗菌活性检测(定性方法:抑菌圈法)

参照GB/T 20944.1-2007《纺织品抗菌性能的评价第1部分:琼脂扩散法》。

将制备好的负载不同浓度黄酮类药物的BC膜平铺在平板中央,37℃恒温倒置培养48 h。设置纯细菌纤维素(BC膜只浸泡于冰醋酸中)作为对照组。每个浓度用3-4个培养皿作为平行实验。

检查是否有抑菌圈,有抑菌圈出现则测量抑菌圈与负载黄酮类药物细菌纤维素材料膜半径之差,每个试样至少测量三处,按下式计算试样的抑菌带宽度。

抑菌带宽度H=D-d

H—抑菌带宽度(mm);D—抑菌带外半径的平均值(mm);d—BC膜的半径(mm)

细菌在培养皿中,能够迅速生长,但由于材料具有抗菌能力,细菌在样品的周围会产生一个明显的细菌阻滞圈,即抑菌圈。样品的抗菌性能由抑菌圈的抑菌带宽度大小来评价,抑菌圈的抑菌带宽度越大,表明该材料的抗菌效果越好;反之,则表明该材料的抗菌效果越差。

2 结果与讨论

2.1 负载不同浓度槲皮素的BC膜对革兰氏菌的抑菌效果

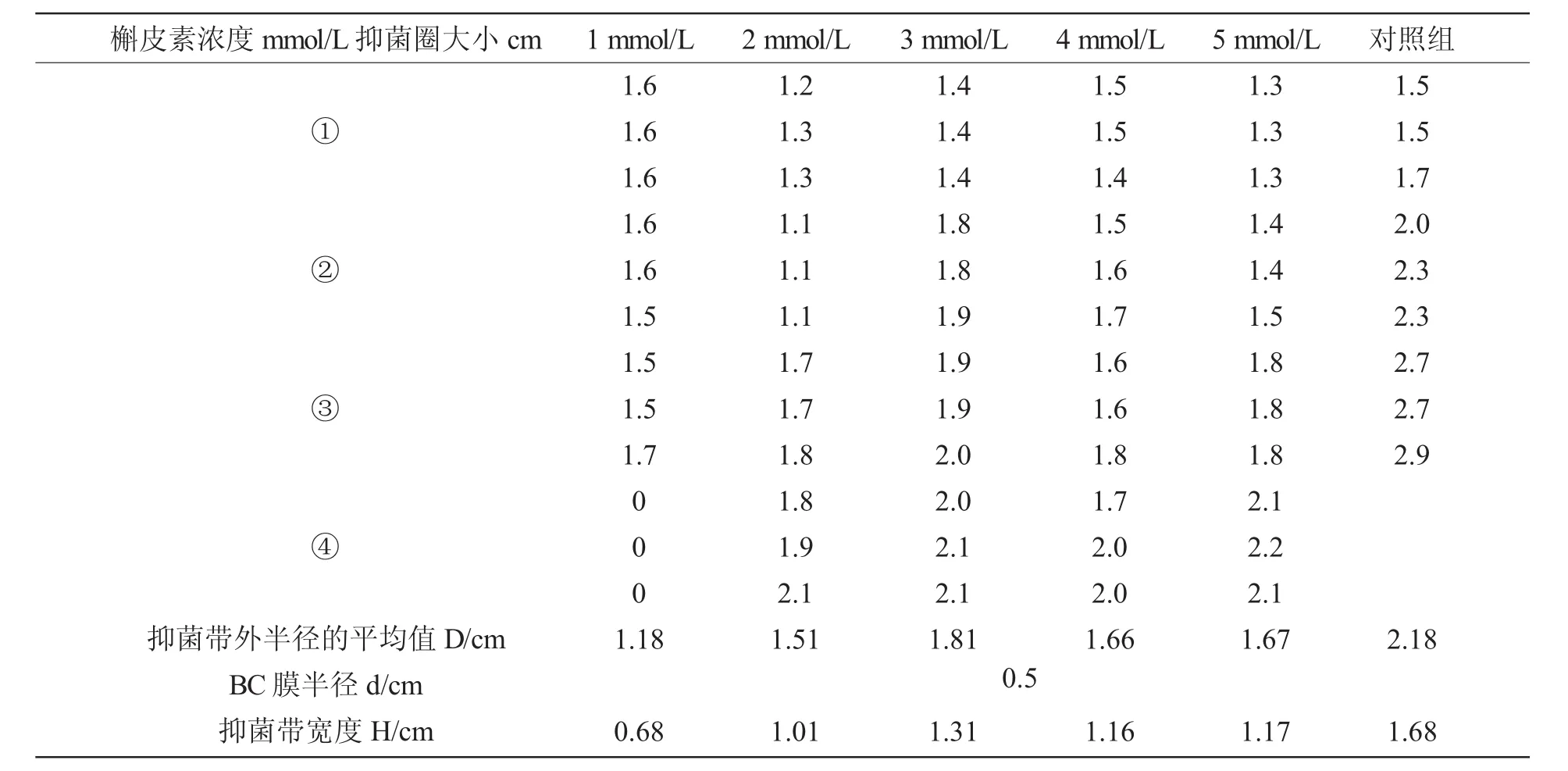

2.1.1 通过负载不同浓度槲皮素的BC膜对大肠杆菌的抑菌效果的实验,得到如下表2.1.1实验数据及图2.1.1关系曲线。

表2 .1.1 不同浓度的槲皮素对大肠杆菌的抑菌效果

图2 .1.1 槲皮素浓度对大肠杆菌的抑菌效果曲线

结果分析:由图2.1.1槲皮素浓度对大肠杆菌的抑菌效果曲线可以直观的看出,随着槲皮素浓度的不断增大抑菌带宽度也随之增大,表明负载槲皮素的BC膜对大肠杆菌的抑菌效果越好;当浓度为3 mmol/L时,抑菌带的宽度达到最大值,即抑菌效果最好;当浓度大于3 mmol/L时,抑菌效果缓慢下降达到一定的平衡。

根据表2.1.1发现,对照组中出现抑菌圈,而且对照组抑菌带宽度值比实验组的值要大得多,其实细菌纤维素本身不具有抗菌性能,但是实验所用的溶剂为冰醋酸,本身具有一定的抑菌效果,所以对照组中出现抑菌圈。同时本次实验中出现双抑菌圈,上述表中数据(除对照组外)均采用小抑菌圈的数值原因是,贴BC膜时未将膜上多余的冰醋酸溶液滤干,导致培养时,多余的冰醋酸扩散较快先发挥较弱抑菌作用产生大抑菌圈,而负载在BC膜上的黄酮类药物后发挥抑菌作用产生小抑菌圈,所以对照组的抑菌圈是冰醋酸扩散导致的大圈,数值肯定比实验组的值要大。

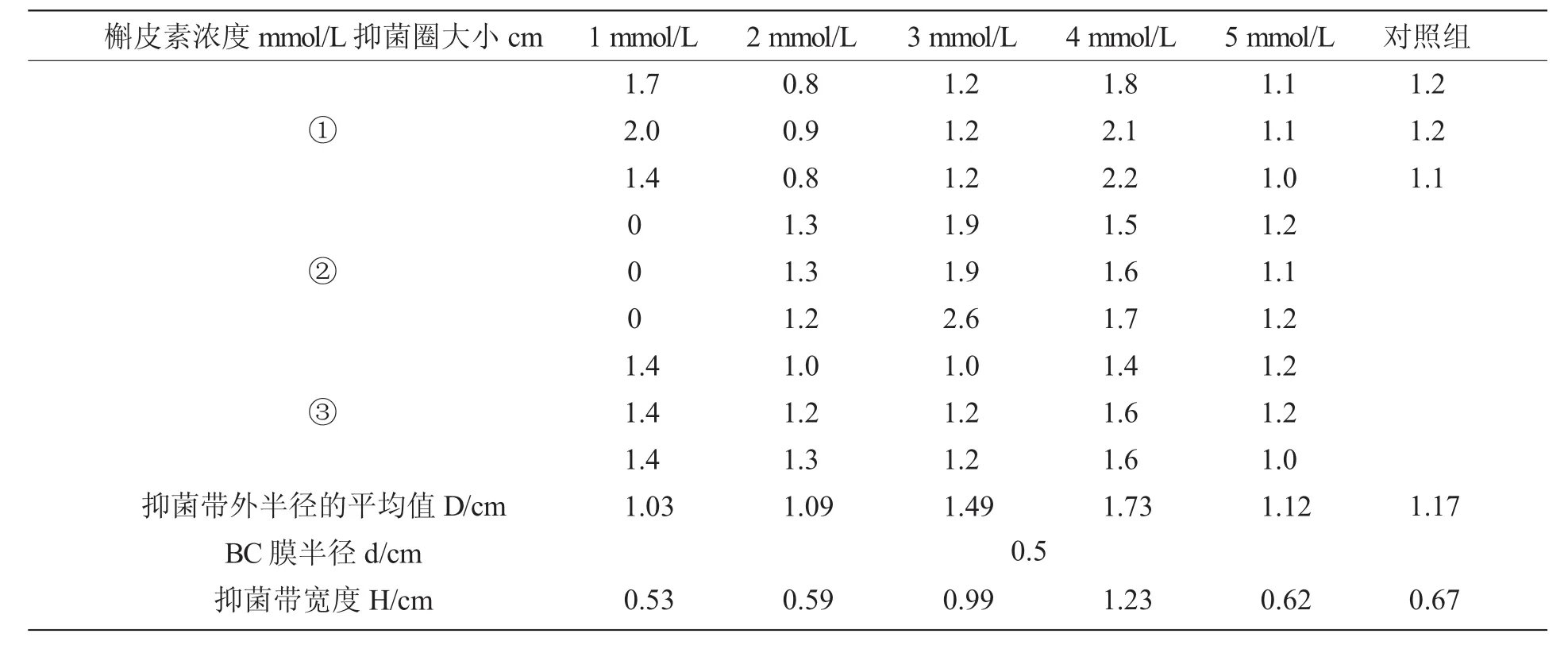

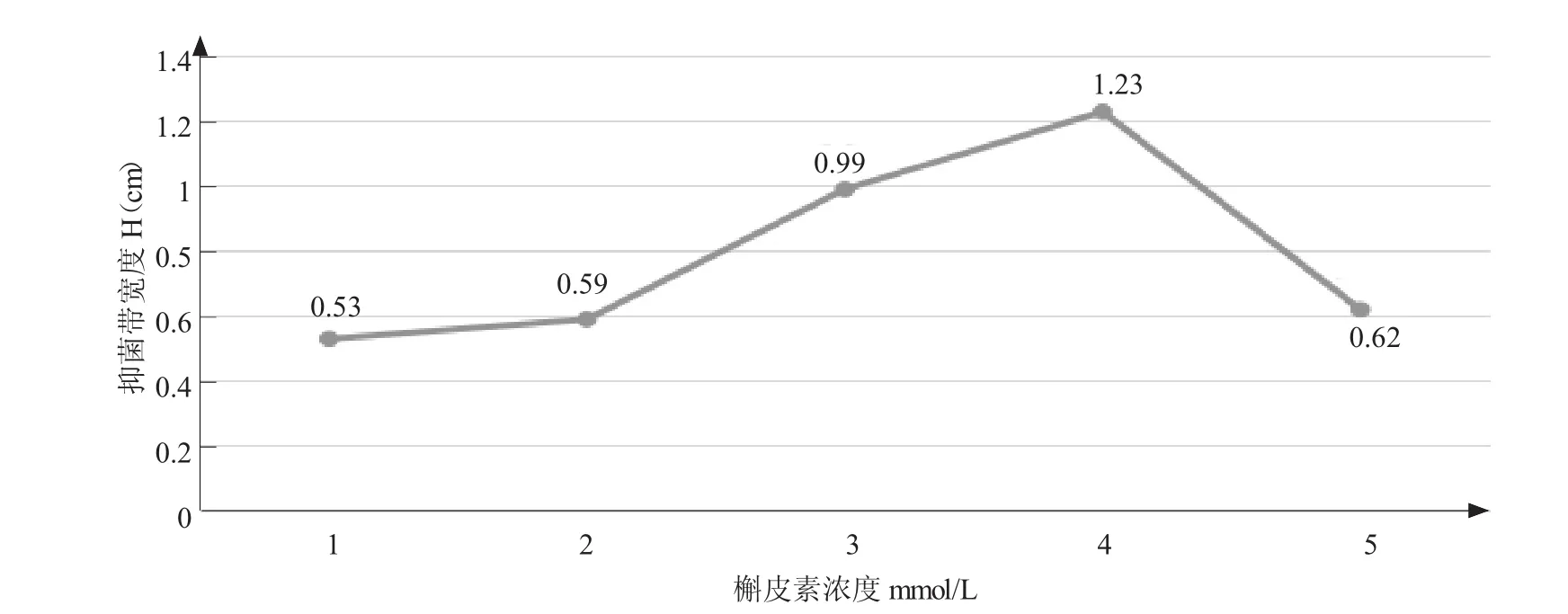

2.1.2 通过负载不同浓度槲皮素的BC膜对金黄色葡萄球菌的抑菌效果的实验,得到如下表2.1.2实验数据及图2.1.2。

表2 .1.2 不同浓度的槲皮素对金黄色葡萄球菌抑菌效果

图2 .1.2 槲皮素浓度对金黄色葡萄球菌的抑菌效果曲线

结果分析:由图2.1.2槲皮素浓度对金黄色葡萄球菌的抑菌效果曲线可以直观的看出,随着槲皮素浓度的不断增大抑菌带宽度也随之增大,表明负载槲皮素的BC膜对金黄色葡萄球菌的抑菌效果越好;当浓度为4 mmol/L时,抑菌带的宽度达到最大值,即抑菌效果最好;当浓度大于4 mmol/L时,抑菌效果迅速下降。

2.2 负载不同浓度桑色素的BC膜对革兰氏菌的抑菌效果

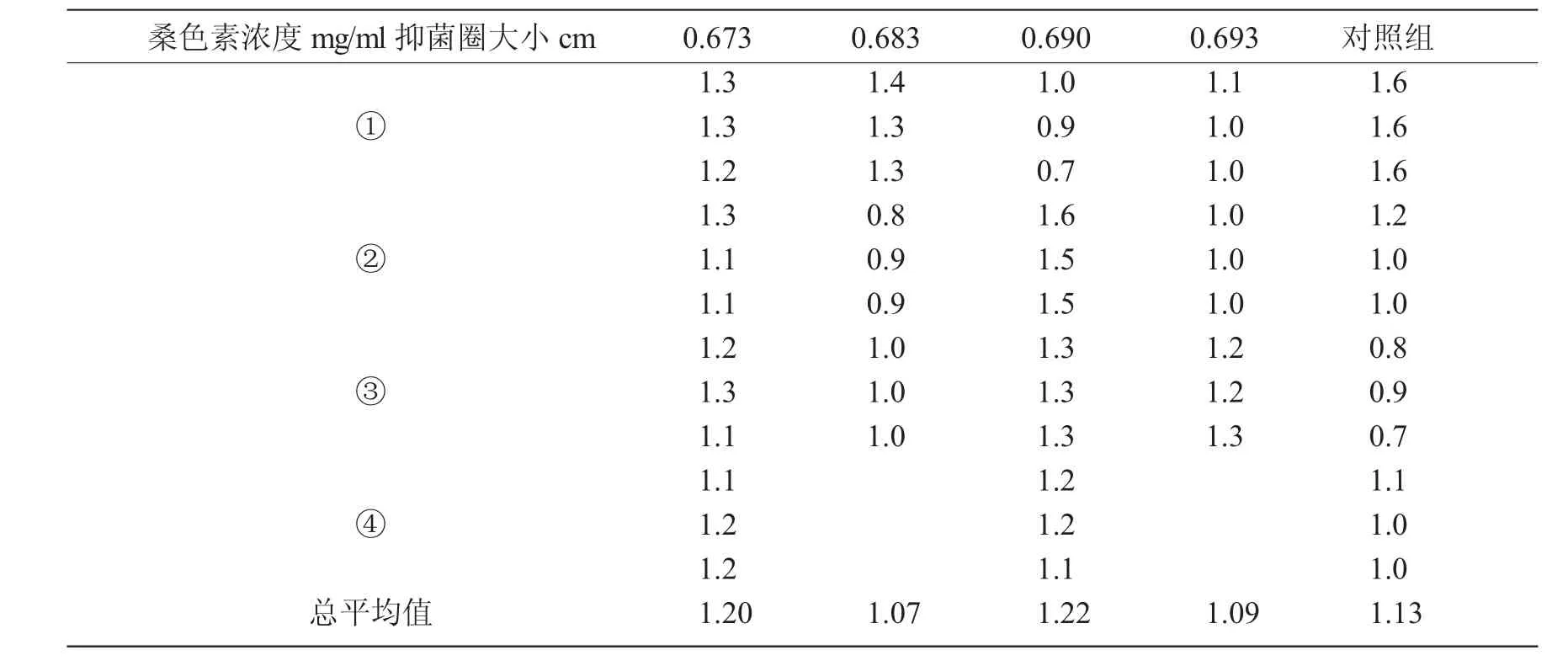

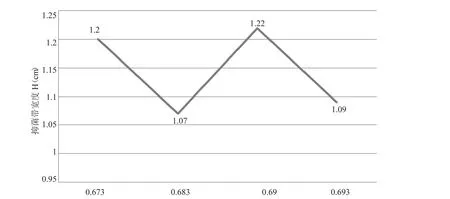

2.2.1 通过负载不同浓度桑色素的BC膜对大肠杆菌的抑菌效果的实验,得到如下表2.2.1实验数据及图2.2.1。

表2 .2.1 不同浓度的桑色素对大肠杆菌的抑菌效果

图2 .2.1 桑色素浓度对大肠杆菌的抑菌效果曲线

结果分析:由图2.2.1桑色素浓度对大肠杆菌的抑菌效果曲线可以看出,有一个最小峰和一个最大峰,在桑色素溶液浓度为0.690 mg/ml时,此时抑菌圈最大,可得出桑色素对大肠杆菌的最适抑菌浓度为0.690 mg/ml。

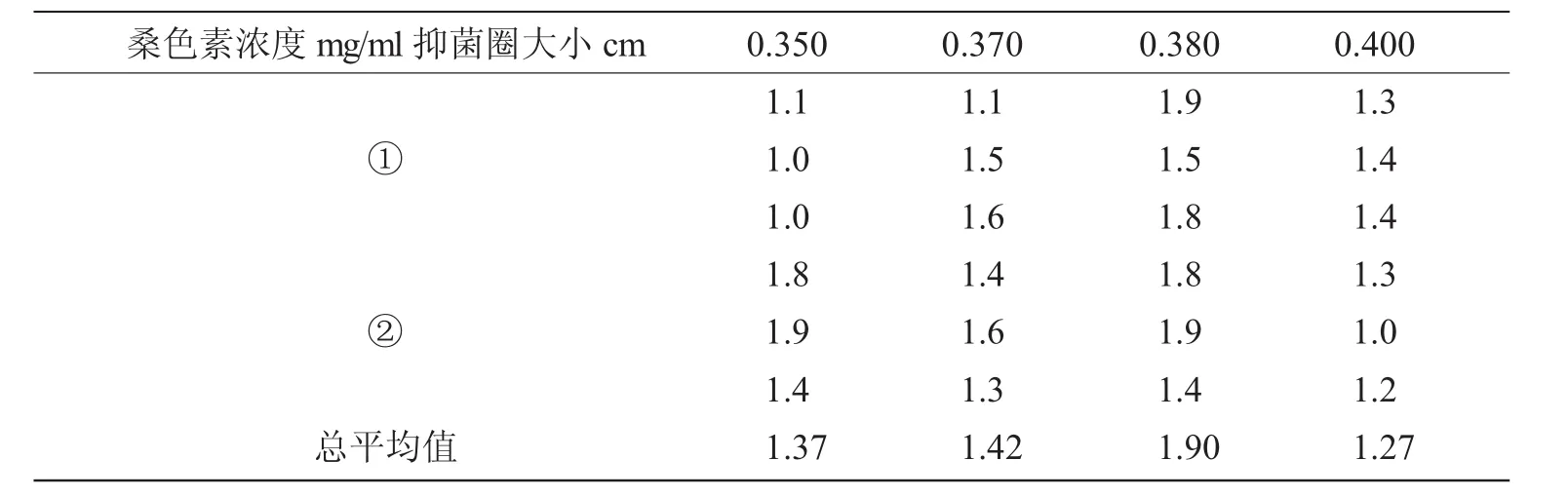

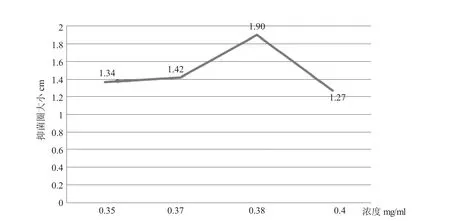

2.2.2 通过负载不同浓度桑色素的BC膜对金黄色葡萄球菌的抑菌效果的实验,得到如下表2.2.2实验数据及图2.2.2关系曲线。

表2 .2.2 不同浓度的桑色素对金黄色葡萄球菌的抑菌效果

图2 .2.2 桑色素浓度对金黄色葡萄球菌的抑菌效果曲线

由关系图2.2.2中可以看出,在浓度为0.38 mg/ml之前随着浓度的升高,抑菌圈也随之增大,但当浓度大于0.38 mg/ml时,抑菌圈变小,所以可以得出桑色素对金黄色葡萄球菌的最适抑菌浓度为0.38 mg/ml。

2.3 负载不同浓度黄芩素的BC膜对革兰氏菌的抑菌效果

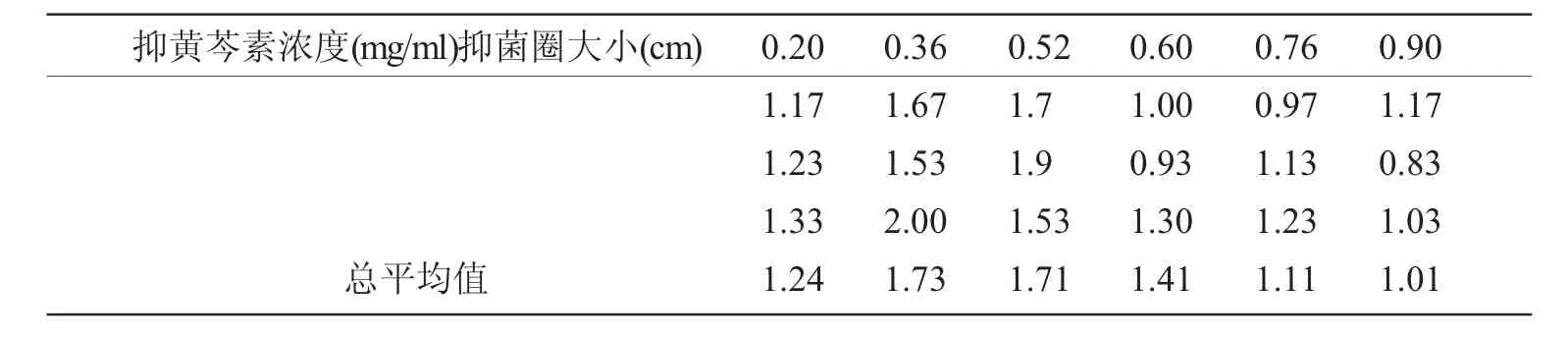

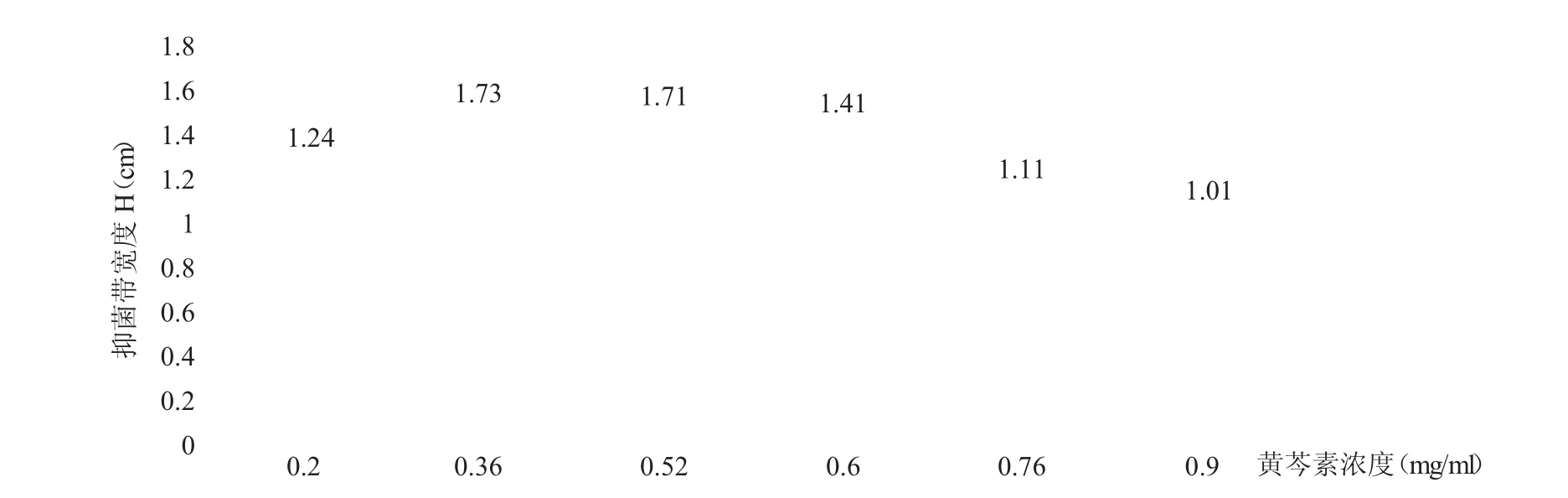

2.3.1 通过负载不同浓度黄芩素的BC膜对大肠杆菌的抑菌效果的实验,得到如下表2.3.1实验数据及图2.3.1关系曲线。

表2 .3.1 不同浓度的黄芩素抑制大肠杆菌的效果

图2 .3.1 黄芩素浓度对大肠杆菌的抑菌效果曲线

结果分析:Chinnam等研究证实黄芩素对大肠杆菌抑制作用的半数有效浓度(IC50)约为0.078黄芩素浓度(mg/ml)[9]。根据IC50的值制取六个浓度的黄芩素溶液,研究抑制大肠杆菌生长的最佳浓度。从图2.3.1可知当黄芩素浓度为0.36 mg/ml时,抑菌圈平均值最大,为1.73 cm,即为最佳浓度。

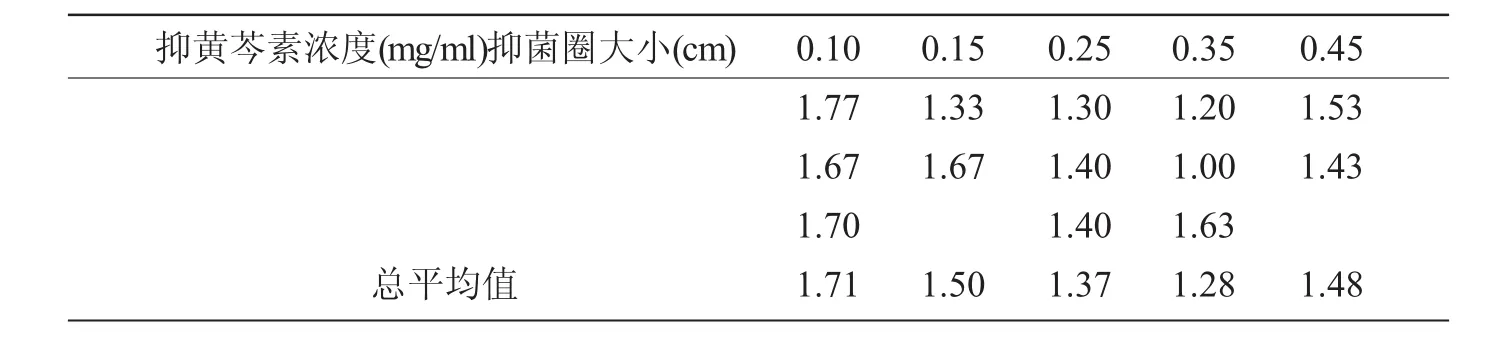

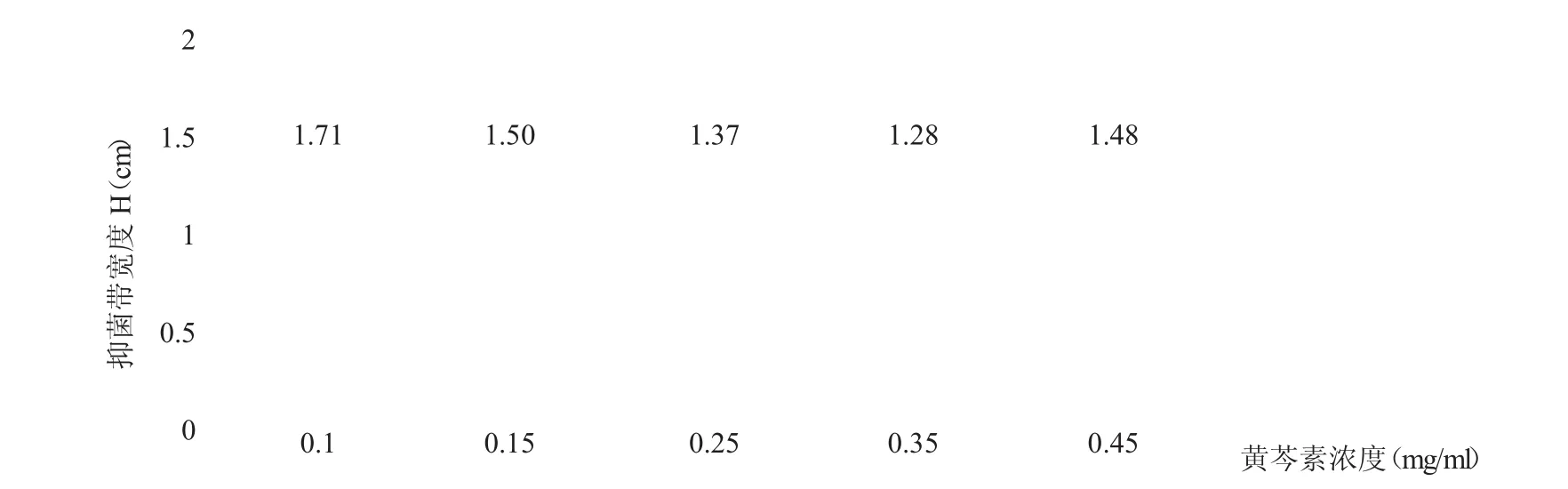

2.3.2 通过负载不同浓度黄芩素的BC膜对金黄色葡萄球菌的抑菌效果的实验,得到如下表2.3.2实验数据及2.3.2曲线图。

表2 .3.2 不同浓度的黄芩素抑制金黄色葡萄球菌的效果

图2 .3.2 黄芩素浓度对金黄色葡萄球菌的抑菌效果曲线

结果分析:根据以往研究可知,黄芩素可抑制金黄色葡萄球菌的生长,其最低抑菌浓度为0.04 mmol/L[10],黄芩素的分子量为270.24,即0.010 8 mg/ml,依据此数据,配制五个不同浓度的黄芩素溶液来研究抑制金黄色葡萄球菌的最佳浓度。从实验数据分析结果可知,当黄芩素浓度为0.1 mg/ml时,抑菌圈平均值最大为1.71 cm;当黄芩素浓度>0.35 mg/ml时,虽然抑菌效果呈上升趋势,但会使用更多的黄芩素;当浓度更小时,则会超出分析天平的量程或者需要更多的溶剂。综合考虑,抑制金黄色葡萄球菌生长的黄芩素最佳浓度为0.1 mg/ml。

文章所做关于负载不同浓度黄酮类药物的BC膜对革兰氏菌的抑菌效果的实验中,出现双抑菌圈的现象,在培养抑菌24 h后,出现一个较大的抑菌圈,抑菌效果不明显仍有较多菌落,48 h后再次观察,出现较小的抑菌圈,小抑菌圈中的菌落较少抑菌效果较好,同时大抑菌圈未消失。出现此现象的原因可能由于实验所用的溶剂为冰醋酸,本身具有一定的抑菌效果,而且贴BC膜时未将膜上多余的冰醋酸溶液滤干,导致培养时,多余的冰醋酸扩散较快先发挥较弱抑菌作用,而负载在BC膜上的黄酮类药物后发挥抑菌作用,因此,实验分析所用全部数据为抑菌圈的小圈(内圈)数值。

3 结论

经过负载黄酮类药物BC膜对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌效果的实验,可以得出负载槲皮素的BC膜对大肠杆菌的最适抑菌浓度为3 mmol/L,抑菌圈的半径为1.31 cm,对金黄色葡萄球菌对的最适抑菌浓度为4 mmol/L,抑菌圈的半径为1.23 cm;负载桑色素的BC膜对大肠杆菌的最适抑菌浓度为0.690 mg/ml,抑菌圈的半径为1.22 cm,对金黄色葡萄球菌对的最适抑菌浓度为0.380 mg/ml,抑菌圈的半径为1.9 cm;负载黄芩素的BC膜对大肠杆菌的最适抑菌浓度为0.36 mg/ml,抑菌圈的半径为1.73 cm,对金黄色葡萄球菌对的最适抑菌浓度为0.1 mg/ml,抑菌圈的半径为1.71 cm。

细菌纤维素功能材料是当今生物技术和材料科学发展的前沿之一,其功能化研究日益重要,受到了各国科学家的高度关注。同时天然药物中黄酮类化合物的抑菌作用也正在不断的挖掘中,将植物中提取的黄酮类化合物运用到临床上还需要进一步深人研究。[11]但目前对负载黄酮类药物的细菌纤维素的抑菌效果及促进伤口愈合和止痛的研究仍少见报道。文章进行的负载黄酮类药物细菌纤维素的抑菌研究,其制备过程简便、环保、生产成本低,有望为医疗业药业拓开新的思路,实现以后敷料产品的大规模生产。

参考文献:

[1]郝常明,罗祎.细菌纤维素-一种新兴的生物材料[J].纤维素科学与技术,2002,10:56.

[2]旺达姆E J,贝特斯SD,斯泰因比歇尔A.生物高分子(第5卷)多糖I-原核生物多糖[M].北京:化学工业出版社,2004.

[3]JONASR,FARAH LF.Production and application ofmicrobial cellulose[J].Polymer Degradation and Stability,1998,59:101.

[4]马承铸,顾真荣.细菌纤维素生物理化特性和桑叶用途[J].上海农业学报,2001,17:93.

[5]杨礼富.细菌纤维素研究新进展[J].微生物学通报,2003,30:95.

[6]CZAJAW,KRYSTYNOWICZA,BIELECKI S.Microbial cellulose—The natural power toheal wounds[J].Biomaterial,2006,27:145.

[7]李叶,唐浩国,刘建学.黄酮类化合物抑菌作用的研究进展[J].农产品加工学刊,2008,12(12):32-34.

[8]姚晓敏,孙向军,王建强.绿色蔬菜的脱色机理及护色方法[J].食品工业科技,2000,21(5):19-20.

[9]代重山,汤树生,张青杰,等.黄芩苷和黄芩素的生物学功能及其在动物生产中的应用[J].中国饲料,2015(8):11-18.

[10]云宝怡,周磊,谢鲲鹏,等.黄芩素抑菌活性及其机制的初步研究[J].药学学报,2012,47(12):1587-1592.

[11]靳蕊,徐敏纹,刘莹,等.黄酮类化合物的抑菌作用及其机制的研究[J].Continuing Medical Education,August,2016,30(8):93-98.