《旅》卦:商旅之诗与《周易》的理性意识

张世磊

(山东师范大学 文学院,济南 250014)

《周易》是上古占筮之书,带有神秘色彩,故世人对其筮法、推演原理兴趣浓厚。随着《十翼》撰写完成,其哲理意味又显著起来。后世对《周易》的研究,也多是围绕这两个方面展开。然而也有一些学者专注于其卦爻辞本身,从极精简的卦爻辞中,探寻出了歌诗的影子。宋人陈骙《文则》云:“《易》文似《诗》。”[1]已意识到《周易》之文同《诗三百》间的相似性,但真正指出并有意探赜者,则始于近代,尤其是20世纪以来,代表学者为李镜池、高亨。《周易》爻辞引诗,表明《易》作者对过往史实事件、经验有自觉的借鉴与运用,这是其历史意识的表现,对于探明我们民族何以理性较早以及分析上古文化由巫到礼的具体转变有重要意义。

一、《周易》爻辞中的歌诗

对于《周易》爻辞中存在诗歌的认识,经历了一个模糊不明到逐渐清晰的过程,这一过程主要发生在20世纪。20世纪20年代后期郭沫若先生在撰写《〈周易〉时代的社会生活》时,指出“经文的爻辞多半是韵文,而且有不少是很有诗意的”[2],接着郭先生还专门找出几条爻辞来说明,只可惜并没有肯定,但这一发现引起了当时学界的注意。

李镜池先生在《周易筮辞考》第四部分“周易中的比兴诗歌”中说:

“比”与“兴”这两种诗体,在《诗经》中是很多的,说诗的人自会依体解释。但《周易》中也有这类的诗歌,却从来没有人知道,更没有以说《诗》之法说《易》了。[3]38

李先生引述《明夷·初九》“明夷于飞,垂其翼。君子于行,三日不食”与《中孚·九二》“鸣鹤在阴,其子和之。我有好爵,吾与尔靡之”来证明其发现。李先生此文作于1930年底,在当时对《周易》能以文学之眼光另辟一径的这种认识与研究,显然是独特的。因为是新视角、新观点,李先生对自己的这种研究是小心的,如他说:

我说,例证的多少,并不要紧,只要我们用客观的态度加以研究分析,看的清楚,虽然例证仅仅是一两条,而这一两条的真面目已经得到,也就可喜了。我想,《周易》的卦、爻辞,因为是卜筮之辞,以记叙为主,质而不文,所以这种诗歌式的词句很少,这个并不足怪。[3]47

虽然李氏又从《屯》《渐》《归妹》等卦的爻辞中择选出十九条如他所言“诗歌式”的句子,不得不说这对《周易》古经中诗歌的开掘虽不是那么大胆,但李氏无疑将《周易》诗歌之门打开,并已有所探索。

20世纪30年代末,高亨先生在《周易琐语》一文中通过论证后指出:“因筮书之卦爻辞及卜书之兆辞,大抵为简短之韵语,有似歌谣,故谓之谣。”“兆辞与筮辞,因其与诗相类而称为颂,以此类推,自是因其与歌相类而称为谣。”[4]40高亨此论不仅表明他也已认识到《周易》爻辞中包含诗歌,而且他论证古时“爻”皆称“繇”,“繇”与“谣”通,进而指出爻辞之韵语为歌谣,对于探明《周易》爻辞包含歌谣,还有方法论的意义。

20世纪60年代初期,高亨先生又撰写《〈周易〉卦爻辞的文学价值》一文,对《周易》古经中的诗歌做了进一步的研究,高文云:

《周易》带有相当浓厚的诗歌色彩。它本来是一部散文作品,但其中却有不少短歌。尽管它们异常简短,少者只有两句,多者不过六句,但都是韵律和谐,节拍清晰,而且多是句法整齐,可以咏唱。其表现手法,拿《诗经》来比,或者是“直言其事”的“赋”;或者是“触景生情”的“兴”;此外还有的类似有人物故事的寓言。[5]484

高先生把《易经》古歌与《诗经》相比较,从艺术视角分析其“赋”“兴”手法,以及其中包含的寓言色彩,这无疑开启了对《易经》古歌的研究之门。而且高先生从诗歌史的视角指出:“由《周易》中的短歌到《诗经》民歌,也显示出由《周易》时代到《诗经》时代,诗歌的创作艺术逐步提高的过程。我们如果说《周易》中的短歌是《诗经》民歌的前驱,似乎也接近事实。”[5]488眼光可谓敏锐、精准。

至此以后,《周易》古经包含诗歌的事实被逐渐肯定,对《周易》爻辞诗歌的研究也多了起来,如傅道彬先生、黄玉顺先生等学者的研究。傅道彬先生《〈周易〉爻辞诗歌的整体结构分析》一文中指出:

《周易》爻辞由三个主要部分组成,即爻位、爻辞、断占之辞。现在的情况是完整的爻辞被肢解为六个部分,有韵的爻辞被无韵的断占之辞改变成散体。因此我们要对爻辞进行艺术透视的时候必须恢复爻辞的独立整体面貌,还原它的艺术结构原型;具体的方式是改变习惯的自左至右的横读方式,进行自上至下的竖式分析,这样我们就可以发现一个全新的艺术天地。[6]

傅先生此论可谓明确了恢复爻辞中诗歌的方法。

黄玉顺在《〈周易〉古歌的发现和开掘》一文认为“正如《易传》是对《易经》的哲学化解说,《易经》占辞又是对殷周古歌的神学化解说……《易经》里每一卦都在征引古歌,以至于我们可以说,《易经》隐含了一部比《诗经》时代还早的诗歌总集。它的发现和开掘,将使我们不得不改写中国诗歌史的第一章!”[7]之后黄先生以此出发,撰写成《易经古歌考释》一书。但究竟《易经》是否每一卦都征引古歌,是否其中包含一部诗集,黄先生也不敢十分肯定,所以在《易经古歌考释》的“绪论”中,他说道:“这里我想强调的一点是:本书的中心论点仍然只是一种假说。学术研究是来不得半点虚浮的,……因此,期望海内外同好加以证实或者证伪。”[8]

究竟是否如黄先生所言,《易经》每一卦皆征引古歌,确实还有待研究证实,但结合目前的研究来看,可以肯定的是,《周易》爻辞确实有征引古歌谣的现象。李镜池先生说:“引诗(包括民歌)为占,叫做谣占,属象占之一。”[9]可见,引诗为占确实是占卜的一种传统,许多卦爻辞中可以剥离出一首首古朴的歌谣来。当然,也不可排除另一种可能,即《周易》的编者以诗歌的形式现编歌辞以解释卦象爻题,这与直接引用诗歌并不容易区别,但可以肯定,《周易》爻辞中那些先于西周的远古诗歌,为编者征引的可能性要大很多。

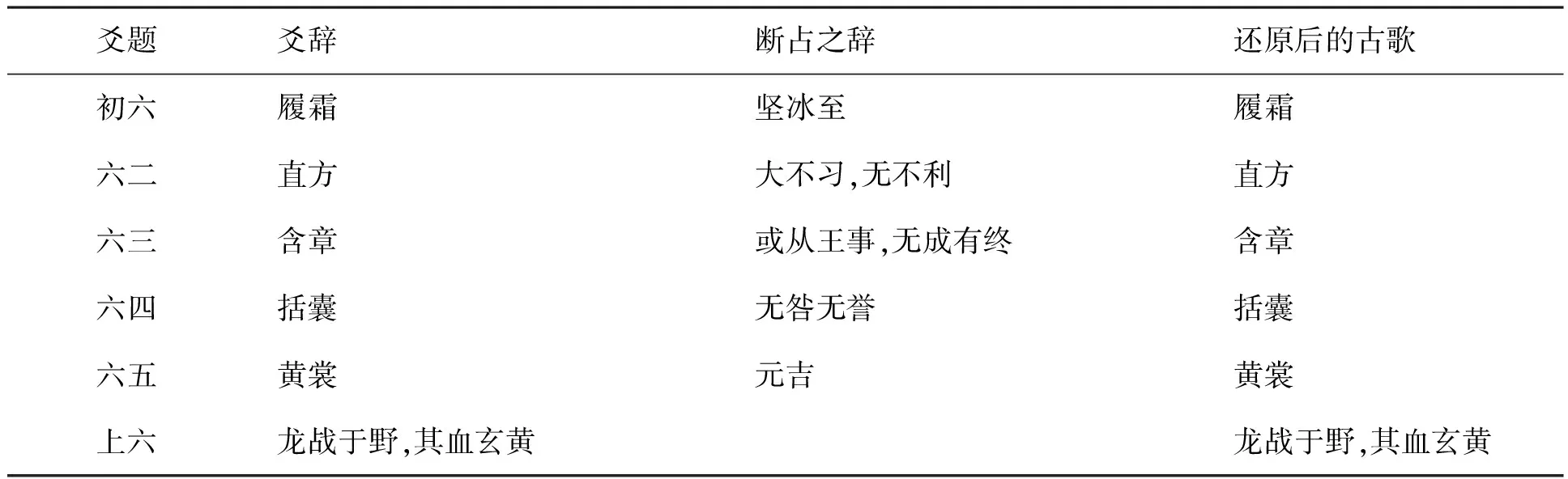

从文体形成的逻辑上讲,歌先于诗产生,待歌、诗概念合流之后,我们在追溯诗歌文本体征的发展时,往往又会指出从二言、三言、四言到五言、七言的发展历程。《周易》爻辞中的诗歌正处在二言到四言的发展阶段上,它们多数属于口头创作、口头传播,记忆着那个时代的生活事迹(见表1)。

表1 《坤》卦

去掉爻题与占辞后,一首描写秋后的大地之歌呈现出来。除最后一句外,每句二言,句式可谓整齐;其中句末霜、方、章、囊、裳、黄又都在同一韵上,符合当下我们对于诗歌的认识。“坤”本代指大地,此卦征引有关描写秋后大地的歌谣应是有意为之的。该歌诗层次清晰分明,描绘了晚秋霜后大地辽阔、五彩缤纷之景。人们系好丰收后的口袋,穿上了黄色的衣裳。

《周易》是卜筮之书,问卜内容的多样性,决定了其古经内容的丰富性,因此爻辞中所征引古歌谣,也必然涉及彼时社会生活的各个方面。顾颉刚《周易卦爻辞中之故事》及郭沫若《周易时代的社会生活》,均据《易》卦爻辞而窥视远古时代的商旅、婚俗、战争、渔猎等社会生活,而这些历史史实、社会生活正是由《易》作者所征引的殷周古歌谣呈现而来。《旅》卦爻辞中就包含着一首反映商民族早期王亥服牛贸易所引发的历史故事的诗歌。

二、《旅》卦古歌所记殷先祖王亥之事迹

顾颉刚先生在《周易卦爻辞中之故事》一文中指出《周易》中的五个历史故事,其中他讲到的第一个就是“王亥丧牛羊于有易的故事”,顾先生引《大壮》六五爻辞“丧羊于易,无悔”与《旅》上九爻辞“丧牛于易”来说明。我们以为,《旅》卦事实上完整地征引了一首描写王亥赴有易进行牛羊贸易的古歌。

《旅》卦爻辞为:

旅。小亨。旅贞吉。

初六。旅琐琐,斯其所取灾。

六二。旅即次,怀其资,得僮仆贞。

九三。旅焚其次,丧其僮仆,贞厉。

九四。旅于处,得其资斧,我心不快。

六五,射雉,一矢亡。终以誉命。

上九。鸟焚其巢,旅人先笑后号咷。丧牛于易,凶。[10]489-494

剥离爻题与占辞后,其歌谣原生形态应为:

旅琐琐,斯其所。

旅于处,得其资斧。

旅即次,怀其资,得童仆。

旅焚其次,丧其童仆,我心不快。

鸟焚其巢,旅人先笑后号咷,丧牛于易。

这是一首三言、四言相间的古歌,《诗经》中也多有这样的诗歌形式。其中每一句基本押韵,如琐、所,处、斧,次、资,巢、咷等,可以认定为这是一首讲述王亥牛羊贸易的具有历史史实的歌谣。孟子言“《诗》亡然后《春秋》作”,西周及其以前的史事基本是以诗歌的形式记载,闻一多先生释“诗”为“志”,而在文体形成的逻辑上,排在诗之前的歌,也当可解释为“志”,《旅》卦古歌就是证明。

首句中,“琐琐”,即惢惢,疑心貌,《说文》:“惢,心疑也,从三心,……读若《易》‘旅琐琐’。”[11]斯,离开。《尔雅·释言》:“斯,离也。”[12]即是说王亥离开商地,前往有易氏。

次句。处,即止,代指客舍或市场。资斧,指钱财。这一句讲,王亥到达有易氏的一个市场后,得到了许多钱财。究竟王亥是如何取得钱财的,不得而知。结合最后一句“丧牛于易”以及《楚辞·天问》“该秉季德,厥父是臧。胡毙于有扈,牧夫牛羊”看,都提及了牛,屈原所问王亥最后丧命于有易(有扈),难道是去那放牧牛羊吗?显然王亥不是只身前往有易氏,我们以为,王亥应是驾着牛车,赶着一群牛前往有易氏,这是一次商旅之行。王亥所得钱财应是卖牛所得。历史上王亥本就被认为是牛车的发明者,《世本·作篇》载“胲作服牛”,《吕氏春秋·勿躬》“王冰服牛”,“服牛”即是驾驭牛车。据王国维《殷卜辞中所见先公先王考》一文考证,胲、冰皆亥之讹[13]。这也是《旅》卦何以征引描述有关王亥牛羊贸易歌谣的原因。

第三句。次,即肆,市场。《大戴礼记·曾子疾病》:“如入鲍鱼之次。”注云“次,若今市亭然”[14]这里肆当是一个奴隶市场,这一句讲王亥用卖牛得来的钱,在奴隶市场买了奴隶。

第四句“旅焚其次,丧其童仆,我心不快”,是说王亥所驻足的市场发生大火,奴隶们乘机跑掉了,或者是被人抢走,王亥内心非常不悦。

最后一句“鸟焚其巢,丧牛于易”,是对整首歌谣的总结。“鸟焚其巢”采用比的手法,喻说王亥经过那一次火灾后一无所有,等于自己最初带来的牛群丧失在了有易。

据先秦文献所载,王亥不仅是“丧牛于易”,其性命也丧在了有易。《竹书纪年》载:“帝泄十二年,殷侯子亥宾于有易,有易杀而放之。”《山海经·大荒东经》载:“王亥托于有易,河伯仆牛。有易杀王亥,取仆牛。”这也引发了两个氏族间的战争,之后王亥之子上甲微,借河伯之力一举攻克有易,杀其首领绵臣,如《竹书纪年》载:

殷王子亥宾于有易而淫焉,有易之君绵臣杀而放之,是故殷主甲微假师于河伯以伐有易,灭之,遂杀其君绵臣也。[15]

据《山海经》《竹书纪年》的记载,可以明确,王亥之死的原因后世有两种说法:一是有易氏为得仆牛而杀王亥;二是王亥淫于有易,有易因此而杀之。但从《旅》卦古歌中,王亥所驻足市场被焚烧看,有易应是为得其财产而杀王亥。《易经》歌谣,因时代久远,言简意奥,现在很不容易理解,如果是映射远古历史史实的歌谣,就更难以解其详。《旅》卦古歌看似描写王亥于有易进行牛羊贸易而发生不幸,其实涉及两个氏族间你死我活的战争。

毫无疑问,这件事在当时是一件引起广泛影响的大事,具有典型性、警戒性。在《山海经》《楚辞·天问》《竹书纪年》等古文献中屡见记载,表明这一事件对后世具有很强的警戒意义。《旅》卦征引此歌亦然,必定是供来时之人借鉴。而像《旅》卦这样包含历史信息的古歌,在《周易》中还有很多,这其实表明《周易》的作者已具有鲜明的历史理性意识。

三、《周易》的历史意识与理性曙光

高亨先生说:“《周易》古经,盖非作于一人,亦非著于一时也。”“《周易》古经,大抵成于周初”[4]32,刘大钧先生也说:“自阴阳爻画组成八卦,至八卦重为六十四卦,最后到《周易》全书的完成,这中间恐怕有一个较长的历程。特别是卦辞和爻辞的产生,必定经过多人的采辑、订正和增补,最后到殷末周初才成为今天的样子。”[16]我们以为,《周易》古经非一时、非一人采辑、编订的事实,正能说明《易》作者对于过往经验、行为事例有借鉴这一事实,并以吉、凶、吝、咎等断占之辞给予判断。犹如西周采风一般,《易》作者也是从流传下来,或正在流传的一首首歌谣中获得对过往经验的认知。像上文我们所详解的《旅》卦古歌一样的,《易经》中直接引述历史故事歌谣的卦爻还有很多,如《晋》《明夷》《既济》《归妹》等,《易》作者引述这类古歌,就是为给相类似占者提供借鉴、参考,如高亨先生所言:“《周易》中所以采用古代故事者,盖筮辞之用途,在指示人以休咎(吉与凶、善与恶),采用古代故事,亦指示休咎之一种方法,筮人可用古代故事之过程比附于占事者之前途,而论定其休咎。”[4]77

除去直接征引历史故事的古歌外,《周易》爻辞还引述了大量关于战争、行旅、婚俗及人的品行的歌谣,引述这类性质的歌谣也仍旧是为占事者指示休咎。如《师》卦:

初六。师出以律,否臧凶。

九二。在师中,吉无咎,王三锡命。

六三。师或舆尸,凶。

六四。师左次,无咎。

六五。田有禽,利执言,无咎。长子帅师,弟子舆尸,贞凶。

上六。大君有命,开国承家,小人勿用。[10]132-137

《师》卦爻辞所征引古歌为:

师出以律。

师或舆尸,师左次。

长子帅师,弟子舆尸。

这是一首描写战败的古歌,但也包含着足以警戒后人的战争经验,最鲜明的即是“师出以律”,此语强调出征的军队一定要讲纪律、军纪,否则必败。《周易》作者于初六爻辞引述“师出以律”,接着断辞言“否臧凶”,表明其已经充分意识到纪律对于行军打仗的重要性。

又如《同人》卦:

同人于野,亨。利涉大川,利君子贞。

初九。同人于门,无咎。

六二。同人于宗,吝。

九三。伏戎于莽,升其高陵,三岁不兴。

九四。乘其墉,弗克攻,吉。

九五。同人先号咷而后笑,大师克相遇。

上九。同人于郊,无悔。[10]179-187

剥离后,《同人》古歌为:

同人于野,同人于门,同人于宗。

伏戎于莽,升其高陵,三岁不兴。

乘其墉,弗克攻。

大师克相遇,同人于郊。

这是一首完整的叙述军事战争的诗,从战前准备、具体战事过程,到战争结束后的回归祭祀。其中也体现出了一些基本的战争知识,如“伏戎于莽,升其高陵,三岁不兴”,即是注重隐蔽,占领高地,待机而动。《易》作者将此古歌引入《同人》卦中,显然是在借鉴其中所体现出的经验。

此外,《履》卦、《谦》卦、《无妄》卦等,所引古歌皆强调人本身的品行与休咎间的关系。如《履》卦“九二”所引“履道坦坦”,是说走路要走正直平坦的大道,引申为做人要胸怀坦荡、光明正大。因此这一爻的断辞是“幽人贞吉”,即是说被监禁的人若能做到此点,将来也必定吉利。这其实已将人的品行与其自身命运联系起来,已展现出理性曙光。

《周易》大量引用古歌,即是对过往事件的追忆、借鉴,这本已体现出《易》作者的历史意识。但当象征神意、天意的断占之语,一而再再而三地与氏族、部落过往历史史实、经验、行为发生契合时,那么天意、神意就会慢慢地获得一些经验性的事例与理性化的解说。上古人类也正是这样,由巫文化信仰,通过对过往经验的总结渐渐走向理性。李泽厚先生说:“《周易》爻辞卦辞中保存了好些史实,它们作为历史的经验,已与‘神示’、‘天意’混为一体。”[17]但当某些经验、个人的某些行为总是能够带来吉祥、亨利时,这样的经验、行为便慢慢汇聚成为准则、成为规范。一般认为,西周初期周公的“制礼作乐”,标志着我国理性时代的到来,我们以为《易经》的编撰完成对此显然是一个必要的准备。

《周易》乃西周筮书,作者相传为文王,司马迁《报任安书》云“盖文王拘而演《周易》”,也有学者认为文王演卦作了“卦辞”,其子周公祖述其思想作了“爻辞”。但不论怎样,可以肯定的是,《周易》的作者拥有这样的一种身份——巫。《周礼·筮人》载:“筮人掌《三易》,以辨九筮之名:一曰《连山》,二曰《归藏》,三曰《周易》;九筮之名,一曰巫更,二曰巫咸,三曰巫式……九曰巫环。以辨吉凶。”[18]可证筮与巫间的紧密关系。自颛顼帝绝地天通之后,氏族、部落首领,往往就是最大的巫,如夏启、商汤,自然文王、周公也不会例外。《史纪·周本纪》载:“武王病。天下未集,群公惧,穆卜,周公乃祓斋,自为质,欲代武王,武王有瘳”[19],便能证明周公通巫术。也因此,文王、周公作《易》的可能性仍旧很大。在具体占筮过程中,所问占之事,皆通过神秘的数字推演来完成,但最终的落脚点又回到具体的客观化的历史事件上,大多征引古歌,以类比当下,进而定夺休咎,所以推演慢慢地在社会生活中找到了它的现实规律。因此筮人、巫注定会是最先理性的人,于是最高首领便自觉脱去巫职,成为纯粹的君王。可以说,从颛顼绝地天通集巫权于一身,到西周初期文王周公之际,巫与最高首领间的缘分走到了尽头。春秋早期,即便是巫风最盛的楚国,因掌握了理性知识,也不再迷恋占筮,如《左传》桓公十一年载:

楚屈瑕将盟贰轸,郧人军于蒲骚,将与随、绞、州、蓼伐楚师,莫敖患之。斗廉曰:“郧人军其郊,必不诫,且日虞四邑之至也,君次于郊郢,以御四邑,我以锐师宵加于郧,郧有虞心而恃其城,莫有斗志,若败郧师,四邑必离。”莫敖曰:“盍请济师于王?”对曰:“师克在和不在众,商周之不敌,君之所闻也。成军以出,又何济焉?”莫敖曰:“卜之。”对曰:“卜以决疑,不疑何卜?”遂败郧师于蒲骚,卒盟而还。

在这一战争事例中,斗廉因掌握了基本的战争知识,如其所言“郧有虞心而恃其城,莫有斗志”“师克在和不在众”,所以他拒绝莫敖请求援军的主张,拒绝莫敖占卜。“卜以决疑,不疑何卜”的反问,说明因有对经验、知识的掌握,使人明白如何去做,怎样做才会更好、更有利时,便不需占卜。斗廉所引“商周之不敌,君之所闻也”,即引周武王以少数兵力战胜商王纣之例为证,也是对过往经验的借鉴与运用。

因为在占筮过程中,作为首领的筮人自觉以往古经验,往古之历史史实来比附当下,有这种历史意识在,便不会使我国上古如西方一样产生一个完全独立的人格化了的神,而只会使筮人于现实中不断地累积经验知识,从而率先理性化,这也可以视为我们民族何以产生不了系统神话、何以成熟如此之早的原因。

四、结语

综观以上所论,《周易》古经在解释爻题、断示休咎时,存在征用古歌的现象,这些古歌源于编撰者对原有歌谣的直接引述或创作,其内容是对过往史实事件的经典总结。神秘推演的事件化、史实化,表明《周易》古经中已包含一定的理性意识。当象征神意、天意的断占之语,一而再再而三地与氏族、部落过往历史史实、经验、行为发生契合时,那么天意、神意就会慢慢地获得一些经验性的事例与理性化的解说。上古人类也正是这样,由巫文化信仰,通过对过往经验的总结渐渐走向理性。

参考文献:

[1] 陈骙.文则[M].北京:人民文学出版社,1960:50.

[2] 郭沫若.中国古代社会研究[M].北京:商务印书馆,2011:35.

[3] 李镜池.周易探源[M].北京:中华书局,1978.

[4] 高亨.周易古经通说[M]∥高亨著作集林:第1卷.北京:清华大学出版社,2004.

[5] 高亨.《周易》卦爻辞的文学价值[M]∥高亨著作集林:第1卷.北京:清华大学出版社,2004.

[6] 傅道彬.《周易》爻辞诗歌的整体结构分析[J].江汉论坛,1988(10):49-54.

[7] 黄玉顺.《周易》古歌的发现和开掘[J].文学遗产,1993(5):4-10.

[8] 黄玉顺.易经古歌考释:修订本[M].上海:上海古籍出版社,2014:3.

[9] 李镜池.周易通义[M].北京:中华书局,1981:72.

[10] 李道平.周易集解纂疏[M].北京:中华书局,1994.

[11] 段玉裁.说文解字注[M].北京:中华书局,2013:520.

[12] 郭璞注.尔雅[M].上海:上海古籍出版社,2015:27.

[13] 王国维.殷卜辞中所见先公先王考[M]∥王国维集:第4册.北京:中国社会科学出版社,2011:101.

[14] 王聘珍.大戴礼记解诂[M].北京:中华书局,1983:98.

[15] 佚名.古本竹书纪年[M].济南:齐鲁书社,2010:4.

[16] 刘大钧.周易概论[M].济南:齐鲁书社,1988:5-6.

[17] 李泽厚.由巫到礼 释礼归仁[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2015:17.

[18] 杨天宇.周礼译注[M].上海:上海古籍出版社,2004:356.

[19] 司马迁.史记(修订本)[M].北京:中华书局,2014:169.