慢性心力衰竭阳虚证相关因素分析

慢性心力衰竭(chronic heart failure,CHF)为各种心脏病发生进展的最终转归,2015年中国心血管疾病报告显示[1],我国慢性心力衰竭病人5年的死亡率高达39.5%[2],与恶性肿瘤生存率相近。目前研究认为慢性心力衰竭实质是心之虚证,心阳虚乃本病之病理基础,血脉瘀滞、水饮内停、痰浊不化是其中心病理环节;阳虚为本,瘀血、水饮、痰浊为标[3]。我国中医诊疗专家共识[4]、中西医结合诊治专家[5]共识将慢性心力衰竭的主要中医辨证证型归结为气阴两虚血瘀、气虚血瘀、阳气亏虚血瘀三种主要类型。目前虽认识到阳虚作为慢性心力衰竭的重要病因病机,采用温阳利水法治疗慢性心力衰竭对缓解症状以及改善预后等方面取得一定的临床疗效,但阳虚证在与非阳虚证慢性心力衰竭病人的客观化评价指标之间是否存在不同之处,仍缺乏相应的流行病学资料。深入研究阳虚证的内在实质对揭示慢性心力衰竭的病理实质具有重要临床意义。因此,本研究对我院2014年7月—2016年10月收治的慢性心力衰竭病人的中医证候、心功能、神经内分泌因子、甲状腺功能等客观化指标进行分析,以期为温阳利水治疗心力衰竭病提供理论客观临床依据。

1 资料与方法

1.1 病例来源 收集2014年7月—2016年10月在我院住院治疗且符合纳入标准的慢性心力衰竭病人,对住院病历资料进行检索、收集及分析。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 慢性心力衰竭的诊断以及心功能分级参考《中国心力衰竭诊断和治疗指南2014》[6]的相关标准。

1.2.2 中医诊断标准 参考《中药新药临床研究指导原则》试行的慢性心力衰竭诊断标准进行辨证[7],主要分为以下几个证型。①气阴两亏证,主症:心悸,气短,疲乏,动则汗出,自汗或盗汗;次症:头晕心烦,口干,面颧暗红;舌象、脉象:舌红少苔,脉细数无力或结代。②气虚血瘀证,主症:心悸气短,胸胁作痛,颈部青筋暴露,胁下痞块,下肢浮肿;次症:面色晦暗,唇甲青紫;舌象、脉象:舌质紫暗或有瘀点、瘀斑,脉涩或结代。③阳虚水泛证,主症:心悸气喘或不得卧,咯吐泡沫痰,面肢浮肿,畏寒肢冷;次症:烦躁汗出,颜面苍白,口唇青紫,尿少腹胀,或伴胸水、腹水;舌象、脉象:舌暗淡或暗红,苔白滑,脉细促或结代。

1.3 纳入标准 西医第一诊断符合慢性心力衰竭标准的研究对象;中医第一诊断符合心力衰竭诊断标准者;相关病情资料检查齐全;年龄18岁~80岁。

1.4 排除标准 第一诊断不符合上述中西医诊断标准者;年龄>80岁或<18岁者;合并精神认知障碍疾病,肺癌、淋巴瘤等恶性肿瘤者;严重肝、肾功能不全,缺血性或出血性神经系统等疾病者;合并有消化道大出血或严重感染导致脓毒血症休克者;妊娠及哺乳期妇女。

1.5 研究方法 以符合纳入标准的慢性心力衰竭病人为研究对象,设计《慢性心力衰竭病人中医证候与病情调查表》。①一般项目:姓名、年龄、性别;②中医证候分型:根据中医诊断标准中相关中医证候要素进辨证分型,并根据辨证情况分为阳虚证组与非阳虚组;③既往史:高血压、糖尿病、吸烟史;④病因包括扩张型心肌病、冠心病、瓣膜性心脏病等;⑤心脏超声检查,包括左室射血分数(EF)、左室舒张末容积(LVEDV)、左室舒张功能(E/E');⑥理化检查:甲状腺激素水平[促甲状腺激素(TSH)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(fT3)、游离甲状腺素(fT4)]、肾素-血管紧张素-醛固酮(RAAS)水平、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、脑钠肽(BNP)、血红蛋白(HGB)、肌酐(Scr)、C反应蛋白(CRP)。

2 结 果

2.1 慢性心力衰竭病人一般资料及中医证候分布特点 总共纳入符合标准的病例203例,年龄 61.22岁±11.21岁;男127例,女76例;其中阳虚证110例(54.2%),非阳虚证93例(占45.8%,气阴两虚53例,气虚血瘀40例),阳虚证组与非阳虚证组在性别、年龄、吸烟、高血压以及心力衰竭病因分布方面,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。详见表1。

表1 阳虚证与非阳虚证病人基线资料与中医证型分布特点

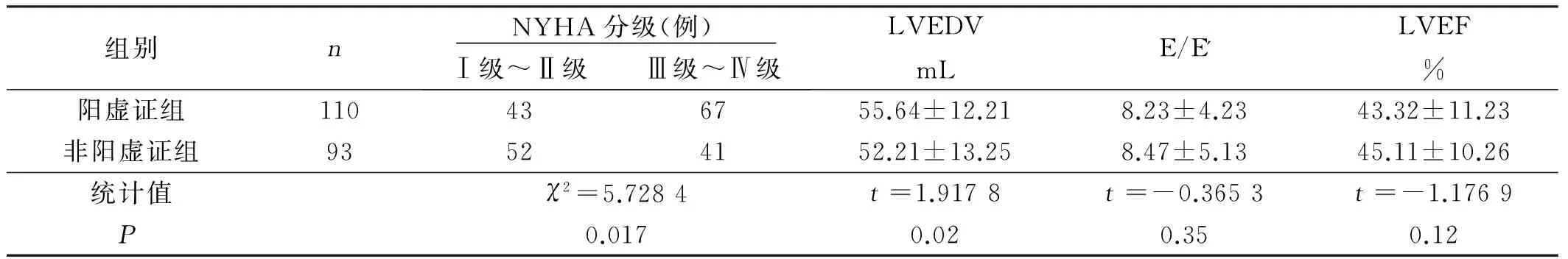

2.2 慢性心力衰竭不同中医证候心功能特点 阳虚证组纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级与非阳虚证组比较差异有统计学意义(P< 0.05),阳虚证组多为心力衰竭程度较重(NYHA Ⅲ级~Ⅳ级)的病人;阳虚证组左室舒张末容积明显大于非阳虚证组,差异有统计学意义(P< 0.05)。详见表2。

表2 慢性心力衰竭不同中医证候心功能比较

2.3 慢性心力衰竭不同中医证候理化检查特点 阳虚证组甲状腺功能T3、fT3水平明显低于非阳虚证组,差异有统计学意义(P< 0.05);阳虚证组RAAS水平与非阳虚证组比较差异无统计学意义(P>0.05);阳虚证组BNP水平明显高于非阳虚证组,HGB水平低于非阳虚证组,差异均有统计学意义(P< 0.05)。详见表3~表5。

表3 慢性心力衰竭不同中医证候甲状腺功能比较(±s)

表4 慢性心力衰竭不同中医证候RAAS水平比较(±s) pg/mL

表5 慢性心力衰竭不同中医证候理化检查比较(±s)

3 讨 论

近年来对慢性心力衰竭证候本质研究逐渐向标准化、客观化发展,很多的研究均已经涉及神经内分泌指标以及无创功能检测,从不同的机制方向探讨心力衰竭不同证型间差异,这对探讨心力衰竭的中医实质具有重要临床意义。本研究发现,慢性心力衰竭阳虚证比例高达54.2%,且以心功能Ⅲ级~Ⅳ级者居多,与非阳虚证相比,阳虚证病人左室舒张末容积增大且BNP水平更高,提示阳虚证病人心脏重塑及心力衰竭程度更重,与张萍等[8]的研究结果基本相符。《素问·逆调论》云:“若心气虚衰,可见喘息持续不已”,记载了慢性心力衰竭病人阳气虚衰,水气射肺的征象。重度失代偿心力衰竭病人往往表现为面色晄白,喘息不得卧,肢体湿冷,与阳虚证征象符合,这与人体阳气不足,各部津液又易停聚为水饮之邪,水泛于上、凌于心肺,闭遏心肺之阳相关。

在甲状腺功能方面,本研究发现阳虚证病人T3、fT3水平低于非阳虚证病人(P< 0.05),而TSH、T4、fT4水平与非阳虚证病人比较差异无统计学意义(P>0.05)。既往研究发现慢性心力衰竭甲状腺功能变化主要表现为TSH水平正常,T3水平降低,T4水平降低或正常,fT3升高,称之为正常甲状腺功能病态综合征(ESS),同时也观察到ESS的发生不仅与心力衰竭的严重程度有关[9-10],而且也能预测心力衰竭的临床预后。文献报道慢性充血性心力衰竭病人甲状腺功能ESS组的死亡率明显高于非ESS组[10]。同时也有研究发现低T3综合征可增加BNP浓度,T3水平越低,BNP水平越高[11]。本研究中阳虚组病人心功能分级差于非阳虚证病人,LVEDV、BNP水平明显高于非阳虚证病人,且T3、fT3水平明显低于非阳虚证病人,提示阳虚证病人低T3水平加剧心功能不全,影响临床预后。国内学者研究发现心力衰竭病人血清T3、fT3水平与中医证型具有一定的相关性,且T3、fT3水平并随着阳虚症状积分增加而降低[12],因此在临床辨证时可将T3、fT3作为慢性心力衰竭阳虚证的客观化参考指标。

近些年研究发现在RAAS系统中的血管紧张素Ⅱ是RAAS激活后产生各种有害物质诱导心室重构的重要调节物质,可通过促进血管平滑肌细胞增殖,促交感神经末梢释放去甲肾上腺素,促进心肌间质纤维化,诱发心肌细胞凋亡等多方面机制介导心室重构。从现代医学角度发现慢性心力衰竭病人常常出现心肾综合征表现,其机制涉及交感、RASS系统过度激活对心肾功能交互影响。中国医学认为“心主血脉”“肾主津液”,慢性心力衰竭病人往往多表现为心肾阳虚,心气虚则血运无力,阳气无法升达全身,血脉瘀阻则肾失濡养,肾阳虚衰,不能温化水液则阳虚水泛。心主血、肾主水涉及RAAS等多种功能。本研究发现阳虚组病人血管紧张素Ⅱ、ALD水平较非阳虚组稍低,但差异无统计学意义。分析其原因:①目前交感系统阻断剂(β-受体阻滞剂)、血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)、血管紧张素受体拮抗剂(ARB)类、醛固酮拮抗剂(螺内酯)为心力衰竭病人常用的神经内分泌阻断剂。以上药物能够通过减少去甲肾上腺素释放,抑制醛固酮的分泌,降低交感神经对心血管的张力,加强副交感神经的张力,减少血管紧张素、醛固酮对心脏的毒性作用,改善心室重塑,保护血管内皮系统和肾脏,入组的病人服用以上药物的时程不一致,对神经内分泌水平的抑制也不一样,同时也会对血管紧张素Ⅱ、ALD浓度测定产生一定影响。②本研究存在一定选择偏倚,且样本量少,仍需要进一步扩大样本、完善相关临床研究方能得出更为严谨的结论。采用现代医学检测手段挖掘慢性心力衰竭中医证型的客观化指标是在经典四诊八纲辨证基础上的一种创新性深层次的探讨,这对深入研究慢性心力衰竭的中医实质、指导慢性心力衰竭中医辨证治疗具有重要临床意义。

参考文献:

[1] 隋辉,陈伟伟,王文.《中国心血管病报告2015》要点解读[J].中国心血管杂志,2016,21(4):259-261.

[2] Liu X,Yu H,Pei J,et al.Clinical characteristics and long-term prognosis in patients with chronic heart failure and reduced ejection fraction in China[J].Heart Lung & Circulation,2014,23(9):818-826.

[3] 樊讯,王阶,蒋跃文,等.基于“方证相关”理论对慢性心力衰竭阳虚证大鼠的初步研究及证型探讨[J].中华中医药杂志,2015(12):4275-4279.

[4] 冠心病中医临床研究联盟.慢性心力衰竭中医诊疗专家共识[J].中医杂志,2014,55(14):1258-1260.

[5] 陈可冀,吴宗贵,朱明军,等.慢性心力衰竭中西医结合诊疗专家共识[J].心脑血管病防治,2016,14(5):142-145.

[6] 中华医学会心血管病学分会.中国心力衰竭诊断和治疗指南2014[J].中华心血管病杂志,2014,42(2):3-10.

[7] 郑筱萸.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,2002:1-5.

[8] 张萍,徐凤芹.阳虚与非阳虚型慢性心力衰竭与神经内分泌相关性研究[J].中西医结合心脑血管病杂志,2010,8(10):1153-1155.

[9] Hamilton MA.Prevalence and clinical implications of abnormal thyroid hormone metabolism in advanced heart failure[J].Annals of Thoracic Surgery,1993,56(1Suppl):52-53.

[10] Iervasi G,Pingitore A,Landi P,et al.Low-T3 syndrome:a strong prognostic predictor of death in patients with heart disease[J].Circulation,2003,107(5):708-713.

[11] Pinelli M,Bindi M,Cassetti G,et al.Relationship between low T3 syndrome and NT-proBNP levels in non-cardiac patients[J].Acta Cardiologica,2007,62(1):19-24.

[12] 薄艳利.慢性心力衰竭阳虚证型与甲状腺激素关系的研究[D].广州:广州中医药大学,2009.