设计单元整体复习驱动数学思维生长*

□顾大权

(张家港市第一中学,江苏张家港 215600)

数学是思维的体操,数学课堂是思维活动的课堂,数学课堂教学的目的是让学生学会数学的思考,发展数学思维.借助于单元整体复习设计可以整合单元核心的知识内容,站在新的起点上,系统回顾知识,反映知识的本质,重构教学价值,感悟数学思想,并在感受知识发展过程的同时,驱动思维不断生长,从肤浅走向深刻,形成深度思维.

单元复习设计就是从一章或者一个单元的角度出发,根据章节或单元中不同知识点的需要,综合利用各种教学形式和教学策略,通过整合复习让学生对一个相对完整的知识单元有本质的认识,弄清知识间的相互联系.单元复习要向学生传递知识的整体性、联系性、发展性和综合性,让学生在掌握知识、理解内涵的基础上驱动思维不断生长.

一、经历知识发展的过程中驱动思维不断生长

在苏科版《数学》九年级下册“第7章锐角三角函数”的复习中,教材的例题和习题中多次出现一个“主题图”,即两个直角三角形的组合图形,它贯穿整个章节.如何发展这个主题图的价值和作用,笔者做了如下的整体复习设计.

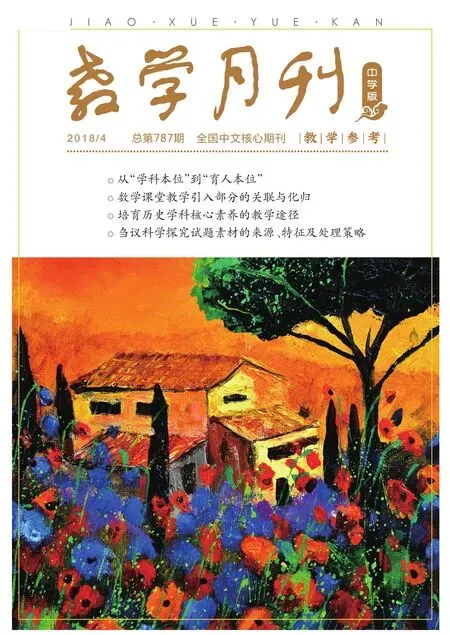

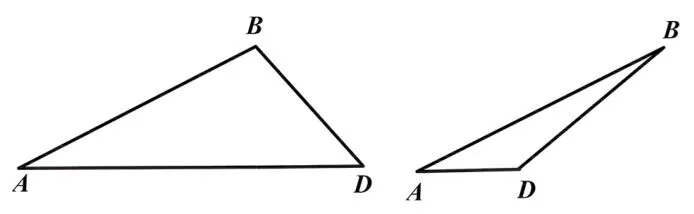

图1

1.从同学们熟悉的两个直角三角板入手,如图1所示,问题1:若BC=2,DE=2,你能求出其他的边长吗?问题2:若任给三角形的一条边长为2,你能求得其他的边长吗?

【设计意图】对于上述两个问题,学生由于对特殊三角函数值的掌握或对特殊三角形的熟悉,很容易求得边长.这里主要加强学生对基础知识的熟练掌握.

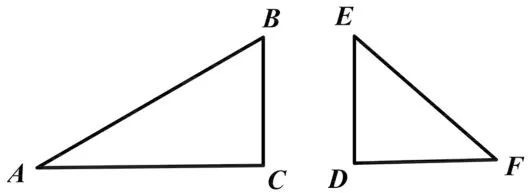

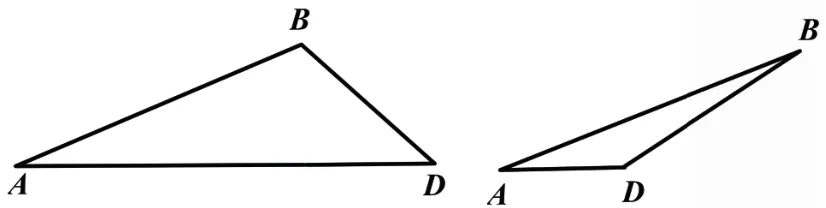

2.如图 2,在△ABD中,已知∠A=30°,∠BDC=45°,BC⊥AD.

问题1:若BC=2,你能求出其他的边长吗?

问题2:若AB=2(BD=2),你能求得其他的边长吗?

图2

图3

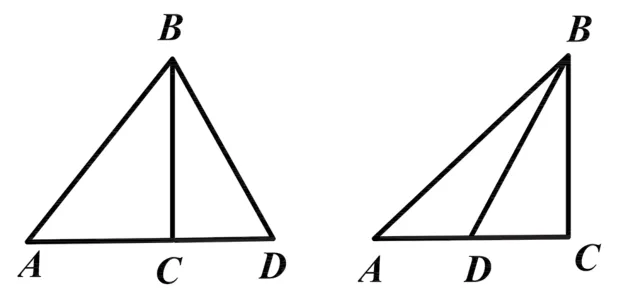

3.如图 3,在△ABD中,已知∠A=45°,∠BDC=60°,BC⊥AD.

问题1:若BC=2,你能求出其他的边长吗?

问题2:若AB=2(BD=2),你能求得其他的边长吗?

【设计意图】对于第2、3两题,学生发现是由两个特殊三角形经过拼接形成的,根据所给的边长,在每个特殊的三角形中即可解决.这里让学生感受复杂的图形是由简单的图形变换而来的,促进学生思维的生长.

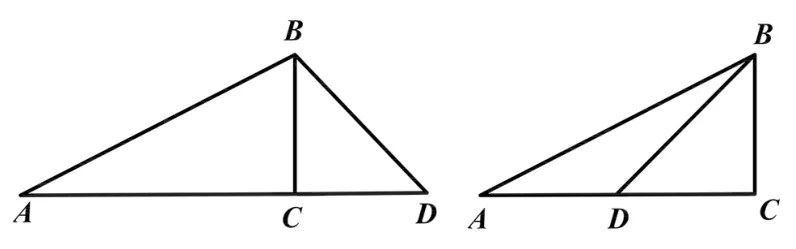

4.如图 4,在△ABD中,已知∠A=30°,∠BDC=45°.

图4

问题1:若BD=2,你能求出其他的边长吗?

问题2:若AB=2,你能求得其他的边长吗?

【设计意图】通过添辅助线构造直角三角形后,学生逐渐发现还是由两个特殊三角形经过拼接形成的,根据前面积累的经验,学生可以顺利解决.此题就是在上题的基础上变换而来的,解决这类问题的关键就是通过计算得到两个直角三角形的公共边,由公共边就可以联系两个直角三角形,从而解决这类问题.从貌似普通的两个三角形,学生经过深入思考发现依然是两个特殊三角形拼接而成,经历这个过程,学生的思维再次随之生长起来.

问题3:若AD=2,你能求得其他的边长吗?

【设计意图】通过添辅助线构造直角三角形后,学生已经知道是由两个特殊三角形经过拼接形成的,但是所给的AD的长不能直接在两个直角三角形中直接运用,解决这类问题的关键是找到公共边的长,不能找到的情况下则设未知数,用未知数将AD表示出来,通过解方程解决问题.这类问题的处理时不知道任意一个直角三角形的边长,需要设未知数来解决.学生在同样的图形中,发现条件发生变化时,处理问题的方法也有所变化,经历解决这类问题的变化后,学生解决问题的思维能力也随之发展起来.

5.如图 5,在△ABD中,已知∠A=27°,∠BDC=40°,AD=2.(sin27°≈0.45,cos27°≈0.89,tan27°≈ 0.51,sin40°≈ 0.64,cos40°≈ 0.77,tan40°≈ 0.84)

问题:你能求出其他的边长吗?

【设计意图】由特殊的角度变成一般的角度后,只要提供所需的三角函数值,学生还是通过构造直角三角形,寻找两个直角三角形的公共边,不能直接找到则设未知数,在两个直角三角形中利用边角之间的关系表示出AD的长,运用方程解决这类问题.通过从特殊到一般,学生的思维更加明朗,这类问题都可以从两个直角三角形的公共边入手加以解决.

主题图贯穿于整个单元,分布在各个课时里,内容也交融在各个课时的内容中,在平时的新授课中很难将主题图过分地铺展开来,不能很好地发挥应有的作用.在单元复习课上,围绕主题图做专门的设计,让学生从两个熟悉的三角板入手,通过拼接逐渐发展变化形成主题图,在这个变化过程中如何思考解决这类问题,掌握解决这类问题的能力,并在主题图发展变化的过程中思维也随着一步步逐渐开阔,从狭隘走向广阔,不断生长,养成良好的思维品质.

二、理解知识本质的过程中驱动思维不断生长

在苏科版《数学》九年级下册“第5章二次函数”的复习中,二次函数的图象是研究二次函数的性质、与一元二次方程的关系以及解决实际问题的关键,如何在单元整体复习中让学生通过画图、识图来理解二次函数图象的实质,发展学生的数学思维,提升学生的能力,笔者做了如下的整体复习设计.

1.描点法画函数图象的步骤是列表、描点、连线,请动手画函数y=x2的图象.

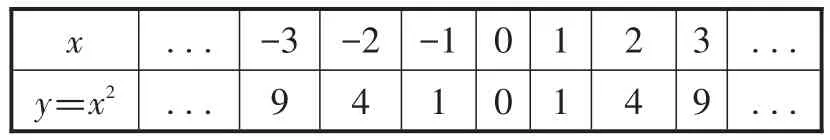

(1)列表(见表1)

表1

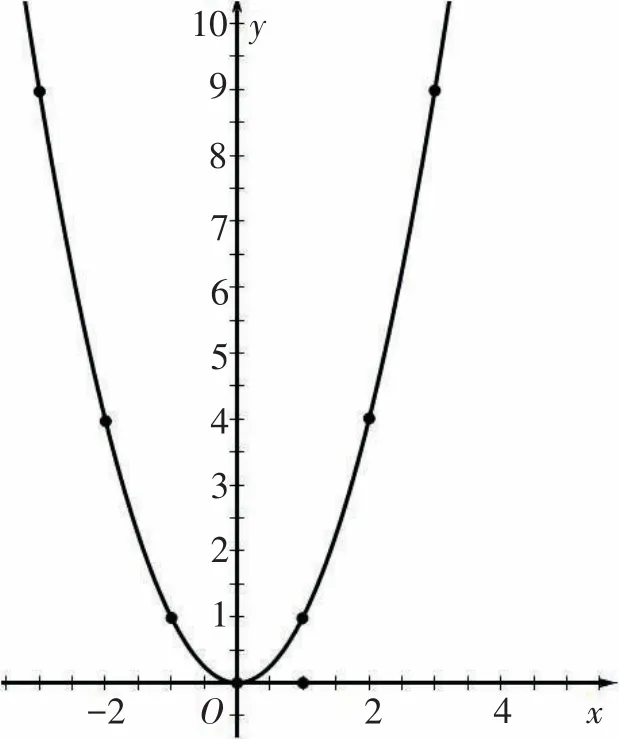

(2)描点、连线(见图6)

图6

问题1:表格从何而来?表格的意义是什么?

问题2:点从何而来?

问题3:线怎么画出来?

【设计意图】在学生温习画图象的过程中,让学生理解二次函数的解析式可以看成是一个方程,方程有无数个解,每一个解都由x,y这一组数对组成,而每一个数对就是一个坐标,一个坐标就对应一个点,许多的点就构成了线.表格就是由方程的解而来,表格的意义就是找到了有序实数对,即坐标,也就是找到了点.这个过程就是由数到形的转化,即二次函数→方程→方程的解→有序数对→坐标→点→线[1].学生经历这个过程,理解了数到形的实质,真正理解了函数图象的意义.在这个过程中,找到了数学思维能力的突破口,学生的思维也不断生长.

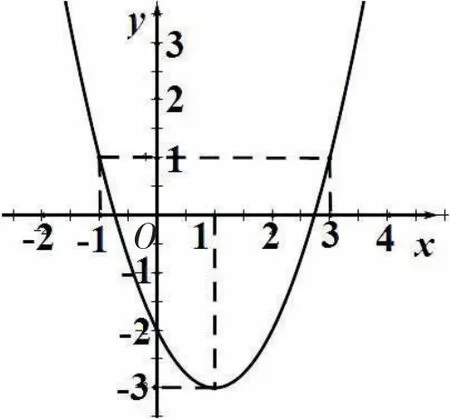

2.二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象如图7所示.

图7

问题1:求方程ax2+bx+c=1的根.

问题2:求不等式ax2+bx+c<-2的解集.

问题3:若方程ax2+bx+c-k=0有两个不相等的实数根,则k的取值范围为_________.

【设计意图】问题1可以通过求二次函数的解析式,进而解一元二次方程求解;这里主要是让学生学会识图,让学生将求方程ax2+bx+c=1,的解理解成方程组, 的解,方程组的解是找两个方程y=ax2+bx+c和y=1的公共解,公共解是两个方程的公共坐标,此时将两个方程理解成两个函数,公共坐标是找两个函数的交点,通过观察图象,从而发现交点,找到坐标就找到了方程的根.问题2是一元二次不等式,初中阶段不会解一元二次不等式,只能寻求其他的方法.在上面问题的引导下,就是看成二次函数y=ax2+bx+c和常函数y=-2,不等式ax2+bx+c<-2就是抛物线y=ax2+bx+c低于直线y=-2的部分,通过图象容易找到两个函数的交点,进而判断范围,从而找到解集.问题3将方程ax2+bx+c-k=0理解成方程组, 方程有两个不相等的实数根就是方程组有两组解,就是找两个方程的两组解,将两个方程理解成两个函数,两组解要找两个函数何时有两个交点,通过图象可以看出当k=-3只有一个交点,当k>-3会有两个交点.这个过程是由形到数的转化,即图象→点→坐标→有序数对→方程的解→方程→函数.学生通过3个问题经历从形到数的转化,经历了思维过程,学会了思维的方法,也真正理解了函数图象中数↔坐标↔点↔线之间的联系,数学思维能力不断得到了生长.

二次函数的解析式和图象是二次函数的核心内容,也是解决实际问题的基础,理解数与形的实质,才能掌握二次函数与方程之间的内在联系.复习的过程中通过描点法画二次函数的图象,让学生经历由数到形的转化,体会数到形的本质.通过观察图象经历由形到数的转化,理解形到数的本质.让学生真正理解二次函数数和形之间的实质,在理解的过程中找到思维发展的突破口,学会透过现象看本质,培养学生思维的发展,学生的思维也随之从肤浅走向深刻,不断生长,发展了数学的思维深刻性.

数学教学是思维的教学,数学课堂是有目的、有计划培养思维能力的课堂,在数学复习课中通过单元整体设计教学,在知识的联系发展过程激发每一个思维增长点[2],拓宽学生思维的宽度;在理解知识的本质过程中激发思维、拓展思维,才能深化学生思维的深度,促进学生的思维不断生长,形成良好的思维品质 .

参考文献:

[1]毛小芳.数形结合应落实到“点”上[J].初中数学教与学,2016(7):43-46.

[2]叶亚美.精心预设思维增长点切实提高思维参与度[J].中国数学教育,2015(11):51-54.