从博弈视角探讨媒体曝光对企业败德行为的影响

罗正英 谢尚俊 杭玥

[摘 要] 通过构建静态博弈模型、引入媒体俘获的动态博弈模型、讨价还价博弈模型,充分研究企业与媒体的博弈行为,可得出结论:第一,媒体存在与企业合谋的可能;第二,媒体的曝光成本越小,媒体曝光事件的声誉收益越大,媒体知名度越高,企业支付媒体的贿赂金额越高,合谋败露后媒体受到的处罚越小,则企业的败德概率越小;第三,企业败德行为的成本节约越大,企业支付媒体的贿赂金额越少,媒体曝光后企业受到的处罚越少,企业的知名度越低,合谋败露后企业受到的处罚越少,则媒体曝光的概率越大。

[关键词] 企业败德行为; 媒体曝光; 媒体俘获; 博弈

[中图分类号] F062.9 [文献标识码] A [文章编号] 1673-8616(2018)01-0073-13

近年来,媒体曝光多起食品安全事件,俨然已经成为产品质量的重要把关者,以至于消费者把是否有媒体曝光当作判断食品安全与否的标准。由于食品安全的危害并不能马上显现,消费者获得的信息又很少,而媒体提供了消费者获得企业及产品信息的平台,越来越多的食品安全问题由媒体曝光,因此消費者越来越信任媒体。媒体开展舆论监督,既会遇到阻力,也会面临诱惑。在这样的情形下,媒体是否还能做一面如实映射社会现状的镜子,有效扮演企业第三方监督者的角色,有待深究。

本文在总结众多研究学者观点的基础上探讨新的切入点:一是现有文献大多关注媒体的正面作用,很少有文献探究媒体的负面作用。因此,本文考虑到企业与媒体合谋的可能,即在企业俘获媒体的情况下,对企业与媒体的行为进行分析。二是已有文献对如何治理企业的败德行为大多是从政府或供应链等角度入手,极少有从媒体的角度入手,本文从媒体视角探讨了如何降低企业败德行为的概率以及让媒体更愿意曝光企业的败德行为。三是对于媒体作用的研究,现有文献大多采用的是案例研究或实证研究的方法,而本文通过构建静态、动态、讨价还价博弈模型,充分利用博弈理论来研究媒体与企业的关系。

一、文献回顾与理论基础

(一)企业败德行为的文献回顾

1.企业败德行为的定义

Carter(2000)认为不道德行为是供应商和购买方在交易过程中违反合作规则和缺乏道义的行为 [1 ]。Baucus(1991)在组织层面上定义企业的不道德行为,即特定的垄断行为、企业对消费者的歧视行为、侵犯消费者知情权的行为以及其他的一些违法行为 [2 ]。李新春、陈斌(2013)从经济学的角度解释,认为败德行为是在产品质量等信息不对称情况下,行业内的企业较为普遍地利用这一优势,以损害利益相关者及消费者利益来实现其利润最大化的投机行为 [3 ]。本文聚焦于产品市场,认为企业的败德行为,是在生产者与消费者逐渐远离的情况下,企业利用信息不对称等条件,不顾消费者的利益及生命安全,为降低成本使用劣质原材料,生产劣质产品,通过欺骗或欺诈手段获得暴利的行为。

2.企业败德的特征及危害

企业产品市场的不道德行为往往有以下特征:第一,涉及企业很多,而且整个行业的发展受到了威胁;第二,不仅是中小企业在面临激烈的竞争以及资源匮乏情况下采取的不得以行为,而且不少行业的龙头企业和上市公司都涉事其中;第三,出于对就业率、税收等因素指标构成的政绩的考虑,地方政府很多时候采取包容和不作为的态度,而且事后的惩罚力度也较小 [3 ]。

企业败德行为有以下危害:第一,引发产品信任危机 [4,5 ];第二,降低消费者的购买欲望 [5 ];第三,损害企业的声誉和绩效,造成企业的不稳定 [6,7 ]。

(二)媒体曝光对企业影响的文献回顾

媒体曝光可以纠正企业的违规行为,这种治理作用是通过行政机构的介入实现的[8 ]。Gurun和Butler(2012)将媒体正面报道倾向指标与企业的价值联系起来,发现地方媒体的正面报道倾向可以显著地导致企业市场价值上升 [9 ]。

黄辉(2013)认为媒体的负面报道对上市公司的绩效有负面效应,尤其是带有严重悲观情绪的报道会加剧这一负面效应,但客观分析类报道则并不一定 [10 ]。游家兴(2012)发现,出于对经济利益的追求,媒体会表现出独有的情绪,即其不仅会对客观事件进行加工、润色,而且在报道时也不会保持客观中立的立场,更倾向于采用能博人眼球的报道风格,使人们接收到的信息与实际信息不符,最终会导致资产误定价 [11 ]。熊艳、李常青、魏志华(2011)认为媒体所制造的“轰动效应”使资本市场的混乱情况雪上加霜 [12 ]。媒体报道的负面新闻对于公司的股价有负面效应,而且也可能预示着公司盈利状况与股票收益率 [13,14 ]。

(三)博弈理论基础

1.讨价还价理论

Nash提出的讨价还价纳什解以四个公理为假设前提 [15,16 ]。第一个是帕累托效率公理,即讨价还价的结果必须是满足帕累托最优的,否则是无效的;第二个是对称性公理,即参与讨价还价的双方处境是对称的,虽然现实中的许多因素会造成双方处境的不对称,但还是可以设法转化成对称问题;第三个是线性变换不变性公理,即讨价还价的双方利益分配不变,效应配置要与效用函数作相同的线性变换;第四个是独立于无关选择公理,它是在参与人对多次讨价还价问题可能出现的结果进行比较时,对其偏好特征的一个公理性假设。对于讨价还价问题,纳什解是唯一满足以上四个公理假设的讨价还价解。

2.合谋理论

近年来,著名经济学家Laffont和Tirole运用博弈论和不完全契约理论,成功地把合谋理论引入产业组织内研究。Laffont (2002)将合谋分为两种类型:第一种是代理人之间的合谋,即在委托人权衡效率与信息租金时,联盟统一战线可能在低效率的代理人和高效率的代理人之间达成;第二种是监管者和代理人之间的合谋,即拥有更多信息的监管者,可能在他们得到的激励不足时和代理人达成联盟[17 ]。当然,这也是现实中大多数的合谋形式。对于如何最优地规避合谋问题的研究,Tirole(1992)认为在“硬信息”条件下,防范合谋的措施对委托人来说有三个:第一,对监管者予以更多的激励;第二,降低合谋的收益;第三,提高合谋的交易成本 [18 ]。

二、企业俘获媒体的机理

一方面,当企业的败德行为败露时,一旦被公众所知,无疑会极大损坏其声誉,尤其对上市公司而言,这类事件无疑会引起股价的大幅波动,使投资者的信心大为受损,使企业蒙羞以致倒闭。媒体作为一种中介,对企业败德行为报道的深度和广度,影响着公众对事件的可见程度,进而影响公众的认知,而且影响效应与报道事件的媒体知名度呈正相关。所以此时企业面临的最主要的挑战是如何使有关新闻事件的扩散范围最小化,使得公众对事件获得的信息量尽可能少,使得他们认为该事件是不严重的甚至是无关紧要的,从而大大降低企业修复声誉的难度。另一方面,媒体更多地对企业正面报道,有利于构建企业形象,提高企业知名度,增加消费者的信任,增强投资者的信心。以上两方面就为企业俘获媒体提供了动机。

通常企业会通过钱或者权来俘获媒体。直接拿钱贿赂媒体或者变相使用广告投放、赞助的方式,对媒体进行金钱输送。在经济利益面前,媒体可能会禁不住诱惑,而被企业控制 [19,20 ]。一方面,企业实力雄厚,对媒体有更多自主选择权的同时也会为媒体送去许多广告收入,媒体过度依赖企业,一旦企业减少对媒体的支付,就会造成媒体收入大幅锐减。另一方面,企业凭借良好业绩为当地经济发展做出极大贡献,出于对政绩的考虑,政府或多或少会给予一定的庇护,从而干预媒体行为。因此,媒体会面临经济收益与政府监管双重压力。

三、博弈模型

(一)静态博弈模型

这里假定媒体和企业之间的博弈是完全信息下的静态博弈。在静态博弈中,由于双方都不知晓对方的策略,可以认为媒体被俘获的情况不存在。

企業作为理性经济人,为了追求经济利益最大化而做决策。企业生产劣质产品可以节约成本,但一旦被媒体曝光,将面临声誉损失及政府处罚。作为独立的第三方,媒体有义务监督企业的行为,但是媒体为了曝光企业的败德行为,又要付出一定的成本,当然也会有收益(奖励及声誉收益等),媒体会考虑成本收益比选择是否曝光企业的败德行为。这里假定,一旦媒体曝光,政府就会跟进检查,从而对企业实施相应的惩罚。基于以上考虑,本模型中,企业的策略空间为[生产劣质产品,生产合格产品],媒体的策略空间为[曝光,不曝光]。

综上所述,假设:

(1) w为企业生产劣质产品带来的成本节约(企业生产合格产品时的成本为0);

(2) c1为媒体曝光企业生产劣质产品行为所产生的成本(暗访、时间成本等);

(3) c2为企业生产劣质产品行为被曝光后的声誉损失及处罚损失(c2>w);

(4) y为媒体通过曝光企业生产劣质产品行为所获得的声誉收益(或奖励);

(5) 企业生产劣质产品的概率为p(生产合格产品的概率为1-p);

(6) 媒体曝光的概率为q(不曝光的概率为1-q)。

(二)引入媒体俘获的双方博弈模型

1.假设及过程推导

由于当企业的败德行为败露时,企业存在贿赂媒体的可能,所以继而将媒体俘获引入模型,并且假设:

(1) w为企业败德带来的成本节约(企业生产合格产品时为0);

(2) c1为媒体为曝光企业生产劣质产品行为所产生的成本(暗访、时间成本等);

(3) c2为企业生产劣质产品行为被曝光后声誉损失及处罚损失;

(4) y为媒体曝光企业生产劣质产品行为所获得的声誉收益(或奖励);

(5) b为企业承诺给媒体的赞助或行贿额;

(6) c3为媒体与企业合谋以后被政府发现,企业承担的处罚;

(7) c4为媒体与企业合谋以后被政府发现,媒体承担的处罚;

(8) 由经验得c2>w,y>c1;

(9) 企业生产劣质产品的概率为p(提供质量合格产品的概率为1-p);

(10)媒体曝光的概率为q(不曝光的概率为1-q);

(11)t为媒体接受合谋的概率;

(12)k为企业因行贿被媒体抵制带来的声誉损失,与企业的知名程度正相关;

(13)h为媒体抵制行贿而带来的额外声誉收益,与媒体的知名程度正相关。

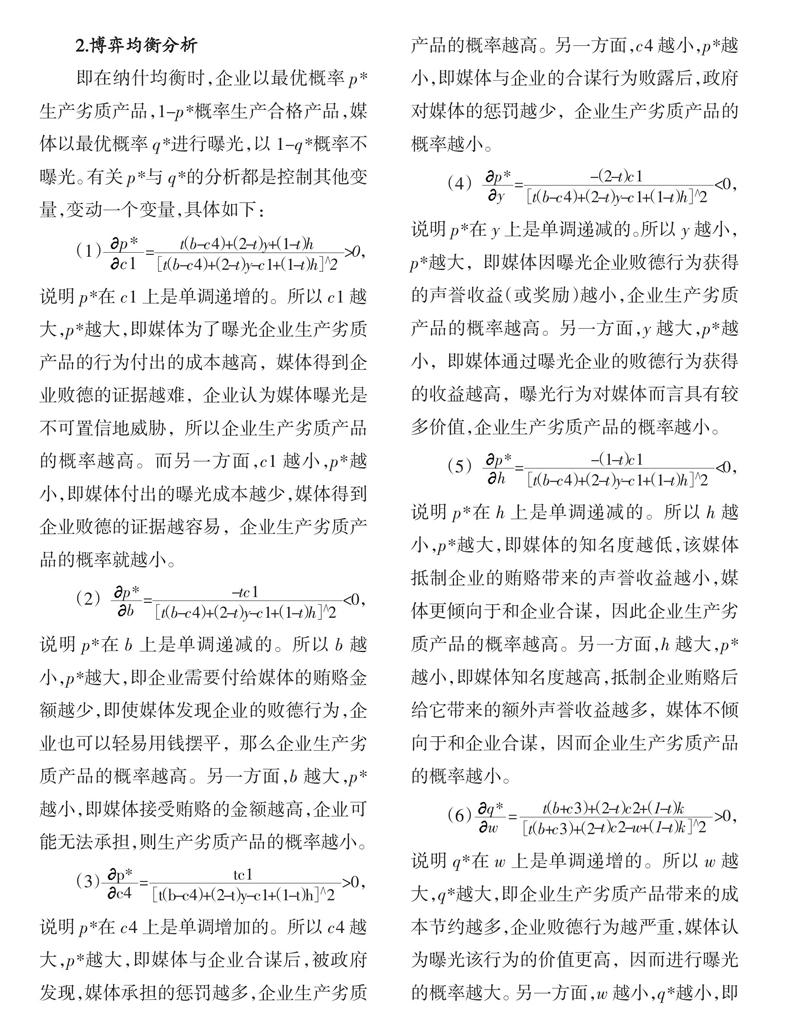

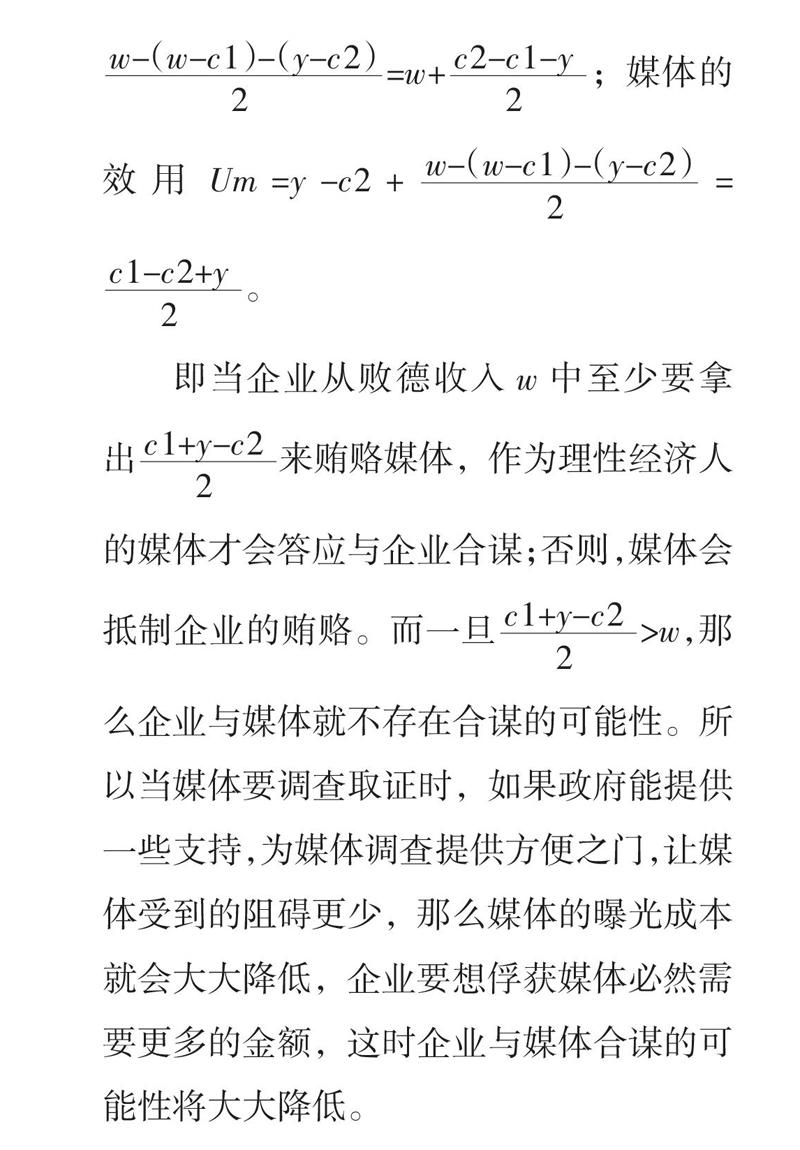

在以企业与媒体为主体的不完全信息博弈中,企业首先行动,其主要是考虑风险与成本收益来决定生产质量合格产品还是以劣质原料生产劣质产品,而媒体在行动前知晓企业采取何种策略,其考虑曝光的成本和收益来决定是否对企业调查然后曝光。媒体一旦发现企业存在以劣质原材料生产劣质产品的行为,企业考虑被曝光的损失以及已经实现的收益来决定是否行贿,这时媒体将要权衡贿赂的金额与合谋败露的风险来选择抵制贿赂还是同意合谋。因此,在整个博弈中,企业的策略空间为[生产质量合格产品,(生产劣质产品、不行贿),(生产劣质产品、行贿)],媒体的策略空间为[曝光,(曝光、抵制),(曝光、合谋),不曝光]。在整个博弈过程中,假定企业和媒体符合理性经济人假设,目的都是以最小的成本得到最大的收益。因此,企业与媒体的博弈扩展式如图1所示。

图中每个括号的第一个数字代表企业的收益,第二个数字代表媒体的收益。

合谋概率t受政府监管效率的影响,我们可以根据以往的经验来大概判断其大小,在此模型中姑且看作常数。

从模型中看出,当媒体发现了企业生产劣质产品的证据,企业实施收买的条件是合谋时的收益为正,即w-b-c3>0,而媒体拒绝贿赂的条件是抵制时的收益大于合谋时的收益,即y-c1+h>b-c1-c4,即y+c4+h>b。企业贿赂媒体金额b的多少由企业决定,且肯定小于w;c4为或有损失,其大小取决于政府的处罚力度和社会信用水平;h与媒体的知名程度有关,媒体越知名,h就越大。在政府监管力度与社会信用水平较低时,c3会被企业忽略,因而有贿赂媒体的倾向,而媒体是否接受贿赂主要取决于贿赂金额b是否大于或有收益y+c4+h。在监管力度小且社会信用水平低的时候,当贿赂金额较大时,媒体可能很难抵制企业的金钱诱惑,与企业狼狈为奸,掩盖企业生产劣质产品的事实。

由于或有损失和或有收益的存在,无法通过逆向归纳法找到子博弈精炼纳什均衡与通过划线法找到纯策略纳什均衡,而且双方都知晓对方的决策来制定有利于自己的最佳决策,因而该博弈只存在混合策略纳什均衡。双方的支付矩阵如表2所示。

四、结论与建议

(一)结论

该文通过回顾企业败德与媒体曝光的相关文献以及博弈理论,构建企业与媒体之间的三个博弈模型,得出如下结论:

第一,当企业的败德事件被媒体知晓时,企业存在俘获媒体的动机,媒体存在与企业合谋的可能。

第二,媒体的曝光成本越少,媒体曝光事件的声誉收益(或奖励)越大,媒体知名度越高,企业支付媒体的贿赂金额越高,合谋败露后媒体受到的处罚越小,那么企业的败德概率越小。

第三,企业败德行为的成本节约越大,企业支付媒体的贿赂金额越少,媒体曝光后企业受到的惩罚与损失越少,企业的知名度越低,合谋败露后企业承担的惩罚越少,那么媒体曝光的概率越大。

(二)建议

1.媒体层面

(1)对典型质优企业的宣传

媒体作为消费者获取企业信息的第三方渠道,通过对这些质优企业的正面宣传,可以一定程度上消除信息不对称的情况,使消费者降低选择产品的困难程度,更容易地挑选出好的企业及产品,通过“用脚投票”展现消费者偏好从而使质优企业在产品质量上赢过竞争对手。

(2)良性的媒体行业竞争是避免合谋的关键

在一个竞争充分的媒体市场里,即使有一家媒体出于寻租目的或被企业收买而决定不报道企业的负面新闻,但是其他掌握证据没有获得租金的媒体为了自身的利益也会曝光企业的败德行为,这样一来企业对媒体的俘获就没有任何意义。因此,一个更具有竞争性的行业环境将有利于降低企业与媒体合谋的可能性,也能增强媒体的可信度。

(3)加强新闻从业者的职业道德素养,抵制诱惑

当企业产品问题发生时,媒体应当坚持职业道德素养与底线,及时进行调查与暗访从而尽早揭露企业的败德行为,既要坚决抵制企业的贿赂,也要不利用手中的新闻话语权寻租,及时消除信息不对称,使人民群众能够知道企业的产品存在问题,减少企业的产品问题对人民群众的伤害,使企业的恶行无所遁形。

2.政府层面

(1)加大政府处罚力度是行业自律的前提

当出现群体性败德的情况,若法不责众会使政府的监管彻底失灵。而当政府公正、严明、清廉时,加大处罚力度,坚守底线抵制诱惑,企业则会纷纷放弃败德行为来节约成本,转而采用技术创新、产品创新等方式获取利益和声誉,行业则会呈现安分守己、争相创新的良好风气。而且政府还可以对产品有良好口碑的企业给予一定的政策支持,一方面可以免费宣传其生产高质量产品的行为,给予企业声誉支持;另一方面,可以在税负和土地出让价格上给予企业一定照顾,增加该企业的出口退税和财政补贴,给予企业经济支持。

(2)健全法律法规,提高合谋成本

对于企业与媒体的合谋行为,我国现阶段缺乏配套完善的法律,只有当情节严重时才按刑法中的行贿罪与受贿罪论处,而且在这个过程中存在取证困难、难以量化等问题。当合谋达成时,双方实现了双赢,法律的处罚与可观的收益相比是可以忽略不计的。而当合谋败露后,如果惩罚严重,双方就不敢轻易合谋,因此健全相应的法律法规,加大惩罚力度,对于防范合谋是非常有效的。

3.消费者层面

如果消费者能在产品质量问题事件后,及时“用脚投票”,将自己的消费选择信息传递给市场(如在网上发帖,在微博、朋友圈等自媒体平台上转发),引导其他消费者的购买决策,从而可以使信息不对称的问题得到一定程度的消除,那么伪劣产品将会无人问津,生产伪劣产品的企业就会无利可图,广大消费者的权益能够得到及时地保护,这样就可以提高企业败德行为所带来的声誉成本及生产成本。

参考文献:

[1]CARTER C R.Precursors of an Unethical Behavior in Global Supplier Management[J].Journal of Supply Chain Management,2000(36):45-56.

[2] BAUCUS M S.Can Illegal Corporate Behavior Be Predicted?An Event History Analysis[J].Academy of Management Journal, 1991(34):9-36.

[3]李新春,陈斌.企业群体性败德行为与管制失效——对产品质量安全与监管的制度分析[J].经济研究,2013(10):111.

[4]李想,石磊.行业信任危機的一个经济学解释:以食品安全为例[J].经济研究,2014(1):169-181.

[5]王永欽,刘思远,杜巨澜.信任品市场的竞争效应与传染效应:理论和基于中国食品行业的事件研究[J].经济研究,2014(2):141-154.

[6]N DIFONZO,P BORDIA.Rumor and Prediction: Making Sense(but Losing Dollars) in the Stock Market[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2007(71):329-353.

[7] DAVIES P L, CANES M.Stock Prices and Publication of Second-Hand Information[J].Journal of Business, 1978(51):43-56.

[8]李培功,沈艺峰.媒体的公司治理作用:中国的经验证据[J].经济研究,2010(4):14-27.

[9] GURUN U.G,BUTLER A.W.Don ' t Believe the Hype:Local Media Slant,Local Advertising,and Firm Value[J].The Journal of Finance, 2012(67):561-598.

[10]黄辉.媒体负面报道、市场反应与企业绩效[J].中国软科学,2013(8):104-116.

[11]游家兴.沉默的螺旋:媒体情绪与资产误定价[J].新产经,2012(9):13.

[12]熊艳,李常青,魏志华.媒体“轰动效应”:传导机制、经济后果与声誉惩戒——基于“霸王事件”的案例研究[J].管理世界,2011(10):125-140.

[13] W.S CHAN.Stock Price Reaction to News and No-News: Drift and Reversal after Headlines[J].Journal of Financial Economics, 2003(70):223-260.

[14]P.C TETLOCK, M. SAAR-TSECHANSKY, S. MACSKASSY.More than Words: Quantifying Language to Measure Firms' Fundamentals[J].The Journal of Finance, 2008(63):1437-1467.

[15]J.Nash.The Bargaining Problem [J].Econometrica, 1950(18):155-162.

[16]J.Nash.Non-Cooperative Games [J].Annals of Mathematics, 1951(54):286-295.

[17]LAFFONT J.J,MARTIMORT D.The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model[M].Princeton University Press,2001:15-17.

[18]TIROLE J. Collusion and the Theory of Organizations[J]. Revue d'économie Industrielle, 1995:247-286.

[19]才国伟,邵志浩,徐信忠.企业和媒体存在合谋行为吗?——来自中国上市公司媒体报道的间接证据[J].管理世界,2015(7):158-169.

[20]孔东民,刘莎莎,应千伟.公司行为中的媒体角色:激浊扬清还是推波助澜?[J].管理世界,2013(7):145-162.

[责任编辑:庞嘉宜]

Abstract: By constructing the static game theory model, introducing the dynamic game theory model captured by media and the bargaining game theory model, this paper makes a full research on the game theory of enterprise and media. The paper draws the conclusions as follows: first, there is possibility for the media to conspire with the enterprise. Second, the less cost the media exposure pays, the larger reputation the media exposure event benefits. The enterprise pays more bribery for the media as the media has a higher reputation. The less punishment the media receives after the conspiracy is disclosed, the less possibility the enterprise ' s moral hazard has. Third, when the moral hazard of enterprise saves more cost, enterprise pays less bribery for the media. As the less punishment an enterprise receives after being exposed by the media, the less reputation an enterprise has, and the less punishment an enterprise receives after conspiracy disclosure, the larger possibility an media will expose.

Key words: Moral Hazard of Enterprise; Media Exposure; Media Capture; Game Theory