都市居住建筑中的“移动”农业可行性研究

——以城市立体农场设计方案为例

0 引言

传统农业生产占用大量土地、水等不可再生资源,且易受环境影响,具有极大不确定性。随着城镇化进程加快,居住与环境压力增大,城市用地扩张引发的农业用地紧缺等问题日益突出。本研究利用现代技术手段尝试引导农业向城市垂直空间发展,缓解环境与农业用地紧缺的压力,为城市提供农产品,促进其能量与物质平衡。面对一系列城市问题,笔者作出如下思考。

1)大量农业生产者进入城市,他们的生活方式发生变化,生活资本缺失,如何解决?

2)由于城镇化而减少的土地资源如何补充?

3)跨城乡边界、跨国境运输造成的高额运输成本由谁买单?

4)农业资源缺失,大量农民涌入城市,就业缺口如何填补?

针对上述问题,本研究提出将城市、农民与农业融合,探讨城市发展与农业生产、居民生活相互平衡的发展模式。

1 项目概况

基地选址于片区偏中心位置,为进城务工人员提供就业机会,同时缩短了与周边的食物运输里程。建筑平面为方形,地下1层,地上20层(2.4m/层),总建筑面积32926m2,采用分散式布局,分别由4座塔楼和共同的基座组成(见图1)。

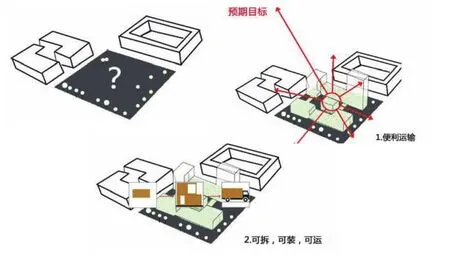

作物种植高空发展既要考虑合理的技术措施,又要考虑产品的销售和运输,方案着力打造集居住、种植、展览、教育等功能于一体且可拆、可装、可运的都市立体农场建筑(见图2)。

2 设计策略

2.1 集装箱模块

园区规划80m×80m的正交网格作为基本单元,采用院落式布局,将每个单元简化为1个简单模块,平面设计顺应城市肌理,建筑布局采用单元式组合、拼接,以农场“可移动”为目标,将回收的废弃集装箱作为基本模块单元进行组合。除了“可移动”,选择集装箱作为模块单元还有下述原因:①我国目前许多港口都有大量废弃集装箱,据统计,全球约有200万个集装箱处于闲置状态;②单个集装箱可承重约30t,足以满足建筑物的承重需求;③集装箱坚固、耐腐蚀且可被重复回收利用;④集装箱可承受恶劣环境的影响,如冷、热、风、雨及其他恶劣环境;⑤20英尺的集装箱恰好与货车尺寸适应,便于运输。

将多个集装箱模块按照一定逻辑叠放,在有限空间内种植更多作物。将农产品、渔业养殖等农业生产环节置入可模拟农作物生长环境的多层和高层建筑中,通过农业生产技术和能源加工处理系统,实现立体种植与能源的自给自足。

2.2 优选模块组合

改造回收的集装箱,其平面单元组合包括住宅和种植(养殖)模块功能单元(见图3)。

图1 规划平面

图2 设计目标示意

图3 集装箱模块组合分析

1)住宅模块功能单元 分析盥洗、厨房、书房、卧室等居住所需的基本功能,设计居住单元模块,根据可能存在的布局拼接形式,优选3种户型,用户可根据自身需求自由选择。

2)种植(养殖)模块功能单元 尽可能简化种植(养殖)模块单元的内部空间布局,根据与居住单元的位置关系,调整模块的空间布局与位置。

以户型3为例(户型可根据住户需求自由选择),根据居住、种植及养殖模块之间的关系,综合考虑各功能模块对日照的要求,通过鱼菜共生系统和最优能量循环模式,优选3种组合形式(见图4)。

图4 竖向单元组合示意

2.3 单元组装过程

根据使用需求设计集装箱单元,搭建主体框架并铺设楼板,将按照一定逻辑组合的集装箱组团嵌入框架。建筑形体根据集装箱模块功能不同,穿插方式各异,采用自然生成形式。整个建筑梁柱暴露,管线布置于柱内部,便于随时修改和加建(见图5,6)。

图5 集装箱模块单元组合示意

图6 模块单元吊装过程

2.4 组合形态与艺术表达

建筑立面中未被占满的空间可促进南北通风,有利于夏季带走多余热量。户型设计确保每位住户均能享受到南面直射阳光,上层建筑可为下层建筑遮蔽阳光。未安装集装箱的位置设计层间平台以布置平台绿化和活动空间,方便邻里交流空间相互渗透(见图7)。有规律的集装箱模块单元组合构成了建筑的外部形态(见图8)。

3 技术可行性分析

3.1 技术措施

改造处理回收的集装箱,对其地板、屋顶、四周墙面进行保温加固,居住模块可根据需要增设阳光温室或阳台。每组集装箱模块组团均是独立的能量供给循环系统(见图9)。种植模块通过无土栽培、鱼菜共生系统、温湿度及二氧化碳浓度的控制等技术措施生产产品,由于不受外界环境影响,其生产率远高于传统农业。为减少作物生长的照明能耗,设计中引入自然光线,根据不同功能用房对日照的需求组合不同功能的集装箱。

2栋种植塔楼主要包括水培种植、鱼类养殖、蘑菇种植、居住等模块。其中水培种植模块和居住模块对光照的需求较高,位于塔楼南侧;蘑菇种植模块对日照的需求不高,位于塔楼北侧,结合鱼菜共生系统等技术以合理布局模块。

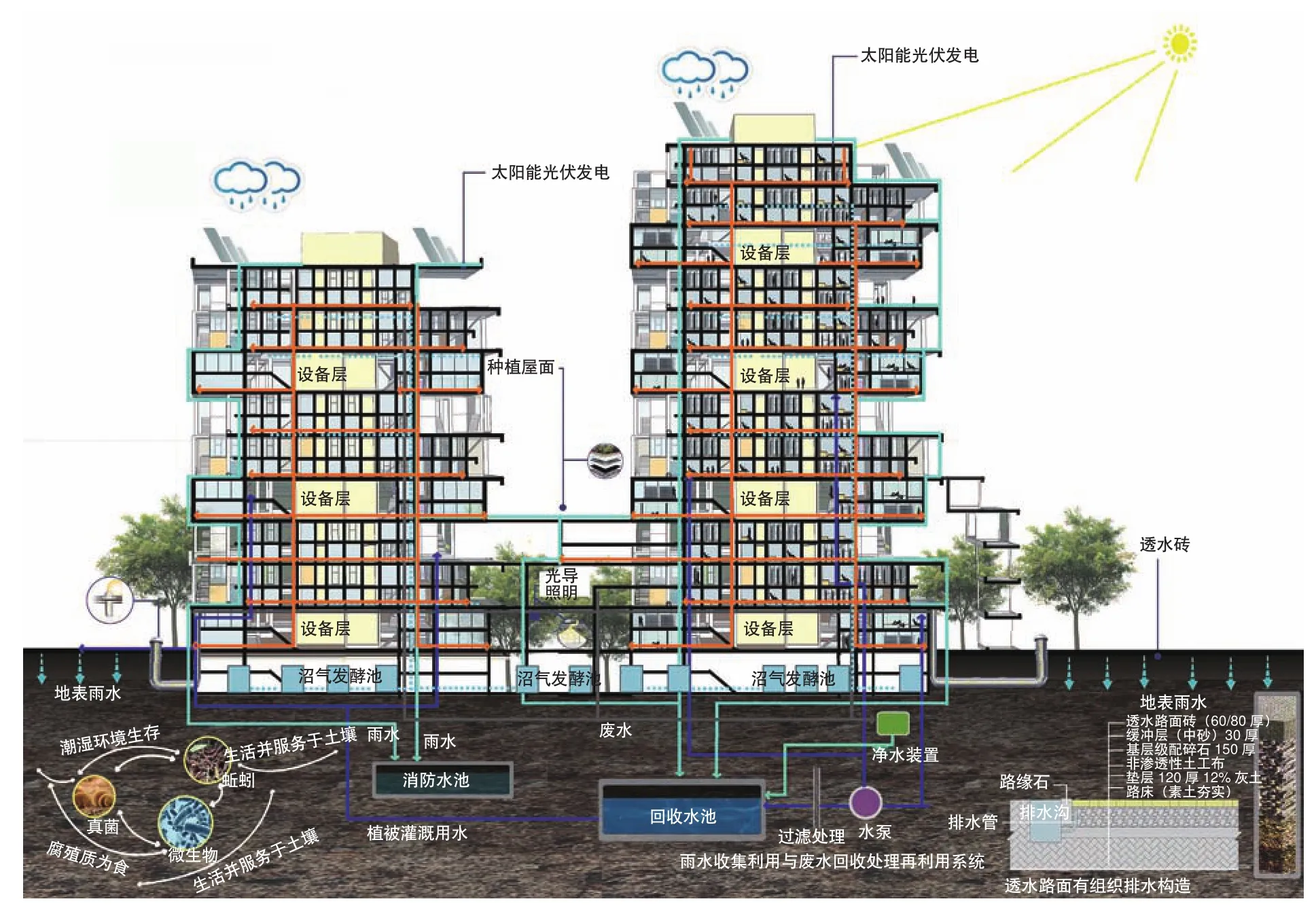

为降低农场能耗,通过多种技术措施加强对太阳能、风能、地热能等可再生能源的利用。建筑顶部平台设置风力发电和太阳能光伏发电装置,将风能和太阳能转化成电能,并将多余电量并入城市电网。在建筑顶部和广场设置雨水收集装置,利用中水回收技术合理利用水资源以灌溉室外及平台种植。采用光导照明加强室内光线,达到生态节能目的(见图10,11)。

图7 模块单元组合形态分析

图8 模块单元组合形态效果

图9 集装箱改造中的管线布置

图10 建筑室外微循环系统分析

图11 绿色建筑技术集成

3.2 运营模式

由于集装箱可拆卸和移动,当作物成熟时,将部分集装箱单元从建筑体中抽离,直接运送到周边市场。室内无土栽培技术使种植不受季节限制和气候变化影响,1年内可收获多次,大大提高了作物产量。建筑底层裙楼设置产品交流、育种、展览、体验、销售等功能,为周边城市居民及学校提供体验、教育基地,让在城市中成长的儿童也可了解农作物的生长过程。

如图12所示,居住单元可供城市白领、菜农、刚毕业的大学生等群体使用,生产单元可由菜农统一管理,也可提供给居住者自行管理,在自给自足的基础上,蔬菜交由菜农统一销售:①6∶00—7∶00将作物已经成熟的集装箱从建筑中抽离;②7∶00—9∶00将集装箱运往周边市场,9∶00后开始边摘边售;③11∶30—17∶30通过智能管理系统了解销售情况,将蔬菜由余菜站点运往缺菜站点;④18∶00菜品基本售完,将集装箱运回;⑤18∶30经过清理的集装箱置入建筑,重复使用。

图12 运营模式示意

4 结语

城市立体农场将种植、养殖等农业环节置入可模拟农作物生长环境的多层和高层建筑中,通过能源加工处理系统,实现粮食与能源的自给自足。将改造后的集装箱模块按照一定逻辑组合形成垂直农场,集装箱可根据使用要求上下吊装,直接运往目的地,自种自运的模式有效减少了资源、人力、物力消耗。利用人工环境控制技术生产的蔬菜产量大且质量高,可为周边居民提供稳定、数量可观的农产品。本研究将农田“移动”到集装箱内并与居住建筑结合,可为城市建设提供新思路。

参考文献:

[1]赵继龙,张玉坤.城市农业规划设计的思想渊源与研究进展[J].城市问题,2012(4):83-88.

[2]赵继龙,陈有川,牟武昌.城市农业研究回顾与展望[J].城市发展研究,2011(10):57-63.

[3]陈旭铭.垂直农业在城市发展所面临的问题与策略研究[J].生态经济,2013(3):136-139.

[4]赵继龙,张玉坤.西方城市农业与城市空间的整合实验[J].新建筑,2012(4):27-31.

[5]赵红瑞,张正宇.浅析集装箱建筑的特点以及未来的发展展望[J].科技创新与应用,2014(13):205.

[6]贡小雷,张玉坤.集装箱的建筑改造——一种可持续建筑的发展尝试[J].世界建筑,2010(10):124-127.

[7]赵梦宇,刘颖,高翔.SI技术体系的全新探索——H&H住宅建筑[J].城市住宅,2017,24(11):66-75.

[8]王蔚,魏春雨,刘大为,等.集装箱建筑的模块化设计与低碳模式[J].建筑学报,2011(S1):130-135.

[9]咸悦,吴晓雪,姜夏.基于农宅物理性能的装配式立面模块绿色建构[J].城市住宅,2017,24(4):72-75.

[10]董君,崔海苹.新型绿色集装箱建筑的设计艺术[J].工业建筑,2016(4):169-171.

[11]张红,乔玲敏,沙广宁,等.PPB模块雨水收集回用系统施工案例分析[J].施工技术,2017,46(S1):1039-1043.

[12]王伟男.当代集装箱装配式建筑设计策略研究[D].广州:华南理工大学,2011.