云南大丽高速灵宝塔2#大桥(K132+710)滑坡成因机制研究

曾 飞

(广东省地质局第六地质大队,广东江门529000)

1 滑坡概况

在2015年8月底9月初由公路管理巡查人员发现此滑坡体有明显位移和滑动,并且大桥桩身出现多条裂缝,其位移方向为南西向230°~270°方向,该滑坡东西向长209.6m,南北宽约35~93m,面积约1.28×104m2,在地貌上处于山的前端,出露的第四系地层为人工填土和粉质粘土,平均厚度1~5m,强风化玄武岩厚度较大,超过20m。3#-1及3#-2桩明显开裂,剪切裂缝长度超过1~2m,沿桩身垂直分布,密度为10条/m以上,承台也发育八字型的裂缝,基本贯穿了整个3#桩。滑坡体平面形态近似长条形,该滑坡东西向长209.6m,宽35~93m,前缘高程2253m,后缘高程2303m,面积约1.28×104m2,滑坡上层滑体前部一般厚度约3~12.5m,中部为9~22.5m,后部为0~15.0m;下层滑体前部厚度约 5.0~14.0,中部厚度一般约 20~26m,后部约 0~19m,总体积约33.2×104m3。

2 滑坡特征及成因机制分析

2.1 滑坡体的边界、规模与形态

灵宝塔2#大桥(K132+710)滑坡体边界西侧前缘沿2#大桥以西21m为界,东侧以沿2#大桥往东126m为界,同时也是已有滑体变形边界,南北侧边界以山沟为界。

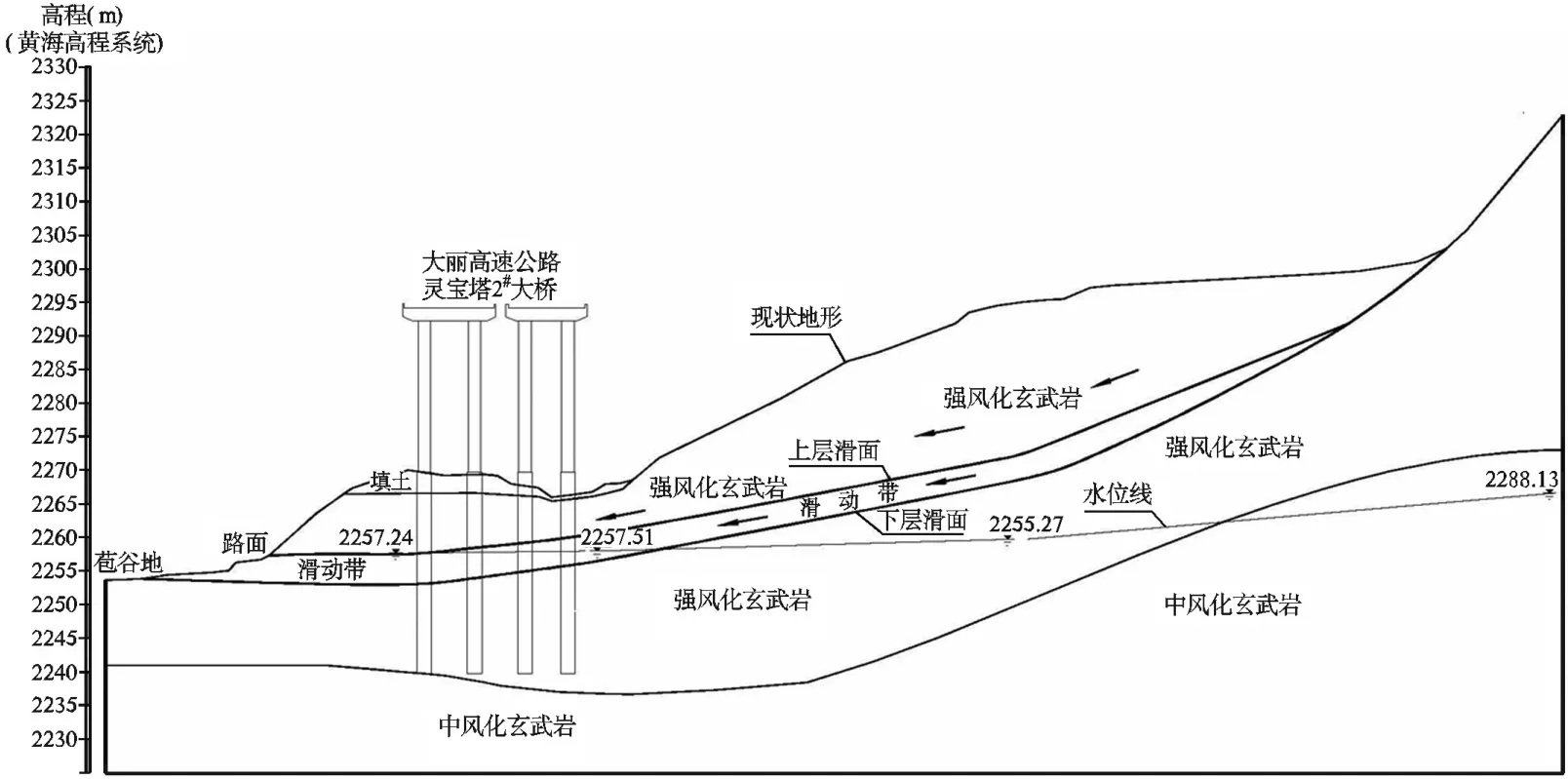

滑坡前缘高程2253.00m,后缘高程2303.00m,面积约1.28×104m2,滑坡上层滑体前部一般厚度约3.00~12.50m,中部为9.00~22.50m,后部为0~15.00m;下层滑体前部厚度约5.00~14.00m,中部厚度一般约20.00~26.00m,后部约 0~19.00m,总体积约 33.2×104m3。滑面总体东西走向,倾角呈上陡中下缓,倾角由后部40°~52°,至中部7°~8°过渡到前部的7°~21°。工程地质剖面反映滑面形态特征变化,纵向自上而下即,第一阶,滑面高程由2303.2m,降为2271.18m,倾角为40°~52°;第 二 阶,滑 面 高 程 由 2271.18m,降 为2264.69m,倾角约7°;第三阶,滑面高程约为2250m,倾角约为8°~21°。

2.2 滑体与滑床岩土体特征

根据野外地面调查、工程地质勘察揭露,滑坡体岩土类型分为4类:①第四系填土(Q4ml)、②滑带土(呈粉土或粉质粘土状)、③强风化玄武岩、④中风化玄武岩。

滑床岩性主要强风化至中风化玄武岩,强风化玄武岩呈黄褐色、灰褐色,主要矿物成份为长石、辉石、橄榄石等,隐晶质结构,杏仁状构造。岩芯多呈半岩半土状,锤击声哑,无回弹,有凹痕,易击碎,浸水后手可掰开,含有较多中风化岩岩块。中风化玄武岩呈灰黑色,主要矿物成份为长石、辉石、橄榄石等,隐晶质结构,杏仁状构造,气孔粒径约0.10~0.40cm,气孔充填矿物主要为方解石、绿泥石等,节理裂隙较发育。

2.3 滑坡体变形特征

在2015年8月底至9月滑坡不同部位均有不同程度变形,出现多种裂缝。下面分别从滑坡后缘、中间、前缘分别说明(如图1所示):

滑坡体后缘滑动面产状为268°∠46°,滑面较光滑。为第四系坡残积土与风化层接触面,滑带为强风化玄武岩,风化剧烈,大部分风化成土状,为褐色及浅黄色,部分为角砾状,砾径一般为0.20~0.50cm,约占40%。后缘下错高度约为1.00~2.50m,9月11~16日后缘变形位移约为9cm。

后缘往东10m处分布拉裂缝,主要有6条,编号分别为L1~L6,其特征如下:①L1:距坡体后缘为11.30m,长为16.50m,裂宽为36.00~52.00cm,最大深1.15m,走向95°;②L2:位于L1向北约1m处,其宽度为7.0~11.0cm,基本与L1平行,深为50cm,裂延伸长度为2.6m,起点与L1相同;③L3:其走向与L1相同;④L4:宽2~60cm,长12.6m,最大深1.0m,走向102°,与L5交连;⑤L5:长为13.8m,裂宽为5~46cm,最大深为88cm,走向94°,其起点距后缘壁的距离为3.0m;⑥L6:宽2~20cm,长5.6m,最大深为51cm,与L5交连,走向75°。L5的走向258°,起点为L1往北约0.5m处,延伸长度为2.8m,宽为2~3cm,深为0.4m。

前缘主要发育张裂缝,主要沿BK3#孔西侧分布,主要有L1:长2.15m,裂宽最大3cm,裂深大于0.15m。L2:裂长为1.5m,裂宽最大0.4cm。L3:张裂缝,裂宽0.5~12cm,长2.5m,深大于0.3m。L4:裂长大于4m,裂宽3~16cm,裂深大于0.5m。L5:裂长大于5m,裂宽最大为5.0cm,呈羽状发射,裂深大于0.5m。L6:裂长大于6m,裂宽0.5~3.5cm,裂深大于0.8m。L7:裂宽最大为8cm,长大于4m,主要沿中风化层节理面扩张。L7裂缝东侧约2m处基岩节理主要有2组:①122°∠54°。延伸长大于2m,12条/m,钙质、泥质充填。②225°∠80°,3~4条/m。

于BK01孔100°方向约8m处见下层滑带,滑带上部为中风化玄武岩,其节理发育,裂面见钨质充填及绿带石化。中风化与滑带的接触面倾向为5°~7°,倾角为18°~22°,接触面光滑,见明显泥化,擦痕走向约285°。

滑带上部为3~20cm厚的泥化层,浅红褐色。为可塑粉质粘土,与中风化层接触面光滑,较湿润。中下部为强风化玄武岩,其风化强烈,风化色为灰黑色、暗褐色,大部分风化成土状,手掰见擦痕面,面湿润光滑,矿物(绿泥石)成片状排列。

图1 滑坡典型剖面分析图

2.4 滑坡体深度变形特征

根据测斜监测成果分析,滑坡体内部测得的变形点,处于滑坡体内地质条件为粉质粘土的滑带土与下部强风化玄武层位置,滑坡体前缘DLJC-IN-01处于高程EL.2252(孔深16.5m),前缘DLJC-IN-02处于高程EL.2247(孔深18.0m),滑坡体中部DLJC-IN-03位置处于高程EL.2271.8(孔深20.0m);滑坡体后缘为EL.2289.15(孔深33.0m)的处于2个以上的软弱夹层位置。测孔内变形测点较多,合位移方位角滑坡前缘为265°~270°之间,滑坡体后缘方位角合位移265°。

以测斜监测成果的变化情况分析,滑坡体前缘DLJC-IN-02测点相对合位移变化增加1~13mm,其中有7个测点变化较明显,累计合位移变化增加56.74mm,存在多层滑移的现象;滑坡体滑中部测点,位移变化较大测斜管都被剪切断,说明山体内部在滑移更为复杂;滑坡体滑后缘测点合位移变化较为明显的是增加8~21mm,属多测点变形,累计合位移变化增加84.97mm,仍有滑移,其原因初步推测为泥石流沟的边坡向南滑动影响所致,但还需进一步进行监测以查明其变形原因。

2.5 滑坡体电法特征

在滑坡地段进行2条剖面的高密度电法勘探,总长度590m。通过分析钻孔旁测深资料以及小极距高密电法,电法测区地层及其它们相应的电阻率约为:填土层():主要由碎石和少量粉质粘土组成,结构松散,视电阻率较低,20~70W·m。粉质粘土层():位于滑坡外的农用耕地中,视电阻率较低,一般30~100W·m。强风化玄武岩层(β):半土半岩状,为软岩,视电阻率粉质粘土略高,50~160W·m。滑带土层:一般由软-可塑的粉质粘土夹少量碎石组成,视电阻率较低,10~50W·m。中风化玄武岩层(β):强—中等风化,视电阻率中等,100~200以上W·m。

剖面的电法解析如下:

D1-D1′剖面位于2号大桥滑坡体的南边缘,方向约为NW-SE方向;从实测视电阻率来看,整个剖面电阻率相对较高且平稳,只在剖面上0~70m,180~230m处浅部电阻率较低。从电阻率反演图上从130~225m处有一段斜向低阻,从BK01-BK2-BK7地质剖面可知,BK01钻孔的软弱面只有4m左右,往南呈上升态势,结合推断电阻率剖面推断,软弱面到该剖面可能已尖灭。该剖面上没有绘出软弱层,是根据电阻率数据和根据一些已知地质资料的推断,可能该剖面上存在有软弱层,但由于太薄,或埋藏较深,电阻率没有反映出来。

D2-D2′剖面位于滑坡北边缘,方向也约为NWSE方向,从实测电阻率看,该剖面的平均电阻率明显比D1-D1′低一些,而且电阻率变化较大,从剖面上,该剖面的电阻率可以分为2个低阻区,0~100m为第一区;135~195m为第二区,200~295m为高阻区,该地区的电法查滑坡,最需要关注的是低阻区,从剖面的电性特点分析,从70~200m段应该有一个软弱面,最深约18m左右,其它部位没异常,特别是200m以后电阻率较高,基岩较完整。

从高密度电法探测结果看,D1-D1′剖面的电阻率比D2-D2′剖面整体电阻率要高,推断滑坡南边缘没过D1-D1′剖面。D2-D2′电阻率变化较大,推断该剖面中部还存在滑坡的可能,猾坡体从东往西滑。该剖面从200~295m电阻率相对高些,推断该段不容易形成滑坡体。

2.6 变形体的形成因素及形成机制

通过现场调查和多种勘探手段查明已发生的滑坡和变形体发生在强风化玄武岩内,从钻探及野外调查可以看见,玄武岩受构造运动与地震影响,基本呈碎裂块状,风化严重,岩土体的强度不高是滑坡产生的原因之一;另外,滑坡体后缘其实就是次一级断裂,后缘往西还发育2组外倾的断裂面(326°∠35°~52°);在滑坡体南侧的泥石流沟也清淅可见发育一组近水平状的断裂。滑坡体的规模、形态也受控于在多组次一级断裂的组成的岩土体。滑坡产生的外因是雨水的下渗造成岩土体强度下降引起蠕滑;另外,强烈的人类活动改变了岩土体原有的应力状态,是滑坡形成的诱因。

对于个别钻孔孔中间的强—中风化玄武岩,由于其强度相对较高,且厚度较大,对滑坡后缘岩土体的牵引下滑有明显的阻挡作用,所以放坡减载时应考虑保留此岩体。另外,由于滑坡体发育F4次一级断裂(产状22°∠5°见强烈泥化),基本贯穿本滑坡体,由于滑坡前缘已蠕动,必然已形成滑动面。

2.7 滑坡性质分析

该滑坡东西向长177m,南北宽约25~93m,面积约1.2×104m3,滑坡体前部厚度约12m,中部为22~30m,后部为6.0~20.0m,滑体平均厚度约20m,总体积约32.4×104m3。按滑坡体积为中型滑坡,滑动面位于强风化玄武岩内,且埋藏深度较大,属于岩质的滑坡;从运动形式看,属牵引式滑坡。从发生年代看,属于新滑坡,其危害对象为高速公路的大桥,危害等级一级。

3 总结

通过地质调查、地质勘探、剪切波测试、高密度电法测试等多手段对滑坡的形成机制进行研究,为科学有效地分析滑坡的稳定性提供可靠的依据。为滑坡的治理设计提供科学依据。有效保护桥梁的安全以及保证高速公路的正常通行。

参考文献:

[1] 云南省大丽高速灵宝塔2#大桥(K132+710)滑坡工程地质勘察报告[R].江门地质工程勘察院,2015.

[2] 李智毅,杨裕云.工程地质学概论[M].武汉:中国地质大学出版社,1999.