探讨清热祛湿方对湿热型眩晕中医症候积分的影响

常红,李筱媛,田圣雪

1.山东青岛中西医结合医院神经内科,山东青岛 2660022;2.四川大学华西临床医学院临床医学2014,四川成都 610041

当前,眩晕在人群中具有很高的发病率,临床治疗中,各种常规西医疗法得到较为广泛的应用[1]。针对湿热型眩晕患者,临床要侧重清热祛湿。该次研究探究清热祛湿方对湿热型眩晕患者中医症候积分的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机选择该院门诊和住院收治的符合湿热型眩晕纳入标准的患者120例进行研究,收集患者的各项临床资料予以回顾性分析研究。其中男78例,女42例,年龄23~81岁,中位年龄45岁。实施随机分组,分为2组,每组60例,分别设为对照组和治疗组。治疗组年龄31~75岁,中位年龄45岁;病程1~5年,平均病程2.1年。对照组年龄30~77岁,中位年龄46岁;病程1~4年,平均病程2.2年。对两组患者的一般情况实施统计学对比,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

两组入院后均接受相同的常规综合性西药治疗,治疗组在此基础上,联合实施中医清热祛湿法治疗,方药组成为:薏苡仁、白蔻仁、半夏、茯苓、天麻、黄芩、竹叶,1剂/d,水煎服,2周为1个疗程。两组患者均连续治疗2个疗程。疗效评定标准按《中医病症诊断疗效标准》中眩晕疗效评定标准,根据疗效评定标准进行评分[2]。中医证候名称参照国家技术监督局发布的《中医临床诊疗术语》确定。湿热一词始见于《黄帝内经》“湿热不攘,大筋软短,小筋驰长”。隋代巢元方的《诸病源候论》认为眩晕产生的原因是“热病患愈后,食牛羊肉及肥腻,或酒或房,触犯而成此疾。”提示热病后饮食不节,如再吃牛羊肉及肥腻等生痰助湿化热之品,势必会导致湿热内蒸,上熏头窍,眩晕发作。湿热证是东部沿海地区老年人眩晕发作的主要病因之一,常见症状为:头晕目眩,头重如裹,脘腹胀满,四肢沉重,口渴欲饮,或见身热,口苦烦躁,小便黄赤,舌苔黄腻,脉濡数等。其中医症候评分标准为:病人未出现以上湿热眩晕临床症状,即0分;患者出现以上临床症状,但是程度较轻,治疗后可快速康复,即1分;患者出现上述临床症状,且程度严重,治疗时间长,即2分。该次以主要病症作为评价指标进行分别统计,每项指标介于0~2分之间,评定总分,分数越高症状越重。

1.3 统计方法

研究过程中两组患者的各项数据资料均被完整收集,并导入SPSS 19.00统计学软件进行处理,独立样本t检验和χ2检验处理两组患者的一般资料。计数资料的表示方法为[n(%)],组间比较实施χ2检验。计量资料用(±s)表示,行 t检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

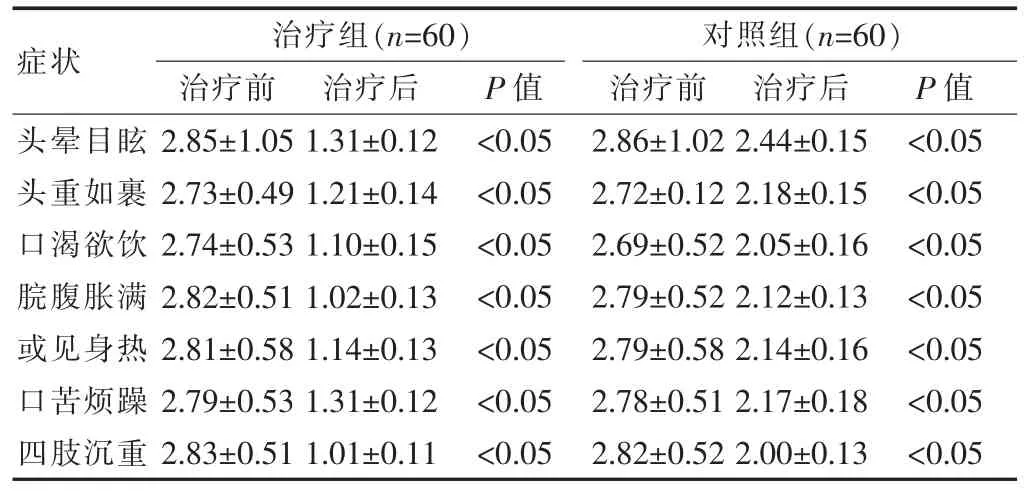

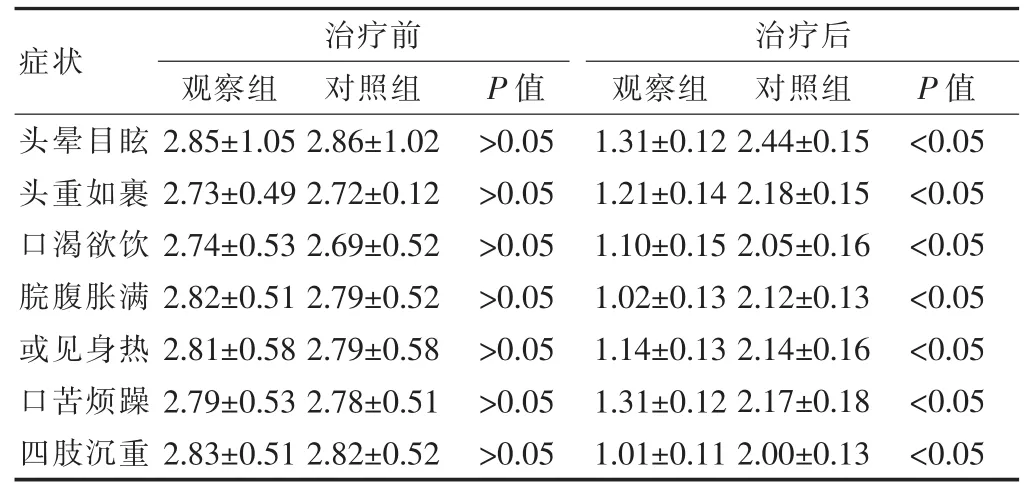

治疗前后分别对两组患者实施中医症候积分统计,治疗后,两组患者的组间评分存在一定的统计学差异有统计学意义(P<0.05)。具体结果如表1和表2所示。

表1 两组患者治疗前与治疗后4周的中医症候积分评估与组内对比[(±s)分]

表1 两组患者治疗前与治疗后4周的中医症候积分评估与组内对比[(±s)分]

症状 治疗组(n=60)治疗前 治疗后 P值对照组(n=60)治疗前 治疗后 P值头晕目眩头重如裹口渴欲饮脘腹胀满或见身热口苦烦躁四肢沉重2.85±1.05 2.73±0.49 2.74±0.53 2.82±0.51 2.81±0.58 2.79±0.53 2.83±0.51 1.31±0.12 1.21±0.14 1.10±0.15 1.02±0.13 1.14±0.13 1.31±0.12 1.01±0.11<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05 2.86±1.02 2.72±0.12 2.69±0.52 2.79±0.52 2.79±0.58 2.78±0.51 2.82±0.52 2.44±0.15 2.18±0.15 2.05±0.16 2.12±0.13 2.14±0.16 2.17±0.18 2.00±0.13<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05

表2 两组患者治疗前、后组间比较结果[(±s)分]

表2 两组患者治疗前、后组间比较结果[(±s)分]

症状 治疗前观察组 对照组 P值治疗后观察组 对照组 P值头晕目眩头重如裹口渴欲饮脘腹胀满或见身热口苦烦躁四肢沉重2.85±1.05 2.73±0.49 2.74±0.53 2.82±0.51 2.81±0.58 2.79±0.53 2.83±0.51 2.86±1.02 2.72±0.12 2.69±0.52 2.79±0.52 2.79±0.58 2.78±0.51 2.82±0.52>0.05>0.05>0.05>0.05>0.05>0.05>0.05 1.31±0.12 1.21±0.14 1.10±0.15 1.02±0.13 1.14±0.13 1.31±0.12 1.01±0.11 2.44±0.15 2.18±0.15 2.05±0.16 2.12±0.13 2.14±0.16 2.17±0.18 2.00±0.13<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05

3 讨论

眩晕会对患者的日常工作和生活等带来极大的影响,针对常规西医治疗的局限性,可积极的尝试从中医领域寻求治疗思路。从中医角度进行分析,眩晕以肝肾阴虚,脾肾阳虚为根。其中,一些患者因饮食所伤,劳逸失度,情志失调,体质差异等原因导致脾失健运,水湿停聚或阳气虚衰,水湿内生,日久郁而化热,则湿热上扰,发为眩晕[3]。该组研究中,尝试在常规治疗的基础上,对患者联合实施清热祛湿方治疗。该次研究结果显示,治疗前后分别对两组患者实施中医症候积分统计,经评估与比较可以发现,清热祛湿方在改善患者中医症候积分方面获得理想的效果,组内治疗前后比较评分出现显著的下降;另外,经组间统计学比较可得,治疗后,两组患者的组间评分差异有统计学意义。即提示,在不同的治疗方案下,均获得了一定的治疗效果,但在常规治疗的基础上,联合利用清热祛湿方对湿热证晕眩患者进行治疗效果更佳,可以更好的改善患者的临床症状,降低患者的中医症候积分。清热祛湿方中包含薏苡仁、白蔻仁、半夏、茯苓等多种药材,全方苦寒甘凉与辛散温通并用,可以获得寒凉清热、清热化痰、理气和中等功效。进而护阴津,定眩晕,改善患者的临床症状。

综上所述,通过该次研究可以发现,在常规治疗的基础上,联合利用清热祛湿方对湿热型眩晕患者进行治疗效果显著,可有效降低患者的中医症候积分。

[1]冷中秋.调畅脾胃治疗眩晕经验[J].河北中医,2012,34(8):1160-1161.

[2]刘红梅,司维,鲁喦,等.眩晕的中医证候相关因素分析[J].世界科学技术-中医药现代化,2015,17(12):2553-2557.

[3]周粉峰,孟风莉,苏利利,等.椎-基底动脉供血不足性眩晕患者中医穴位定向透药联合艾灸的效果观察[J].护理学报,2016,23(13):59-61.