人文科学与公共领域:语用学视角

耶夫·维索尔伦 著,仇云龙 译

(1.安特卫普大学 人文学院,比利时 安特卫普 2000; 2.东北师范大学 外国语学院,吉林 长春 130024)

一、引 言*2013年10月21日至22日,芬兰科学与文学学会人文科学分会建会175周年研讨会在赫尔辛基举行,笔者在会上发表演讲。随后,该演讲的主要内容又在其他场合发布。本文是基于演讲内容整理而成的,但根据观众反馈及Pragmatics and Society杂志匿名审稿人的建议进行了大幅修改。英文版原文曾刊载于Pragmatics and Society 杂志2016年第1期上,页码为第141到161页。

在《媒体与现代性》一书中,约翰·汤普森呼吁“公共性的再造”。“协商民主”认为:“一切个体都能吸纳信息和不同观念,进而成为具有理性判断力的自主个体。而且‘协商民主’整合多种机制,将个体判断纳入集体决策的进程中。”[1]255显而易见,公共性不可或缺。但是为什么呼吁“公共性的再造”呢?

首先,回溯到20世纪60年代早期[2],哈贝马斯概念下的公共性聚焦的语境是:公民在讨论和确立自己的立场时,可以置身国家权力之外并常以批判的眼光检视国家权力。当下,公共性所关涉的领域势必超出政治范畴。其中的部分领域并不直接被国家政权管控,部分领域具有跨国特征,这些是目前多数交流形式和经济活动所具有的特征。在变化日新月异的今天,结构边界的存在已无必要。国家政权、语言、国民经济、纸质媒介、广播、公共话语之间的边界已经模糊。公共领域的范围已向全球扩展,这使意义制造的过程空前复杂。

其次,公共与私人的边界愈加模糊。与前一点统合考虑,用皮特·瓦格纳的话说,在本土可见的一个重要的全球化现象或许是“意义来源语境的式微”[3]168。这源于边界或解释框架的模糊,事实上成为“流动的现代性”[4]。

再次,再造公共性是因为公共性不再需要可视和共现。这是因为通讯媒介的大规模发展产生了“中介化的公共性”。这在汤普森1995年呼吁“公共性的再造”时已是事实。在通信技术飞速发展的今天,更是不言而喻。因而,在全球化语境下,一种新兴的公共领域正在形成,它不把公共交流领域局限于某一特定场所,也不把其局限于单一的言语社区。

这一视角暗含着一种多元的公共领域观。我避免使用复数形式来表示公共领域,以免人们误以为公共领域是可被切分的分散单元。意义生成的过程是动态的,其关涉的个体不会是固定不变的或边界明晰的。数字媒体的发展更印证了这一点[5]*这种视角与当下社会逻辑学有关现代性的认识是一致的,即认同多种现代性的存在[6][7],但不认同其根植于特定的文明或文化经验之上。相反,这种多样性源自以交际为基础的或分或合的体验和阐释[3]。考虑到当今的交际实践,瓦格纳呼唤“世界现代性社会学”的出现;汤普森也阐述了类似的观点[1]。。

同时,以上论述暗示:公共领域是一个可以公共获取意义的空间。意义生成具有交际性、交互性和主体间性。这是公共领域的本质所在。因此,当我们对公共领域中的交际感兴趣时[8],我们应把公共领域本身视作语境中的交际集合。语境包括共享媒体、网络、组织、机构、国家以及类似于国家的组织。

另外,公共领域可被视作意义博弈不休的舞台。意义博弈受制于结构语境;而人也总是起作用,因而交际非常必要。对于语境意义的解读及其可能产生的后果,评价不尽一致。人的决定和行动正是建立在这些不同评价之上的。在民主社会的公共领域里,人们言论自由,解释和决定需要通过争论得出,行动需要后续合法化予以确认。没有一件事情是永远不变的。此种意义博弈会产生社会、经济和政治影响,因而它们值得密切关注。

我们说“公共领域是意义博弈的舞台”也暗示着一些潜在的问题。其根本问题在于意识形态成为“为权力服务的意义”[9]7。公共领域里的社会关系和人际之间的公共定位普遍以支配关系为特征。它们的建立和维系有赖于公共话语或交际中潜存的意识形态。此处,意识形态并不等同于那些被视为现代历史发展动力的政治流派或“主义”。它是一类更为宽泛的现象,包含关涉社会现实的多种意义形式和解释框架。意识形态信念常被视为“常识”(或者说它们被笼统地看作“常规”),进而不受质疑地浸入交际之中[10]。人们的行动将被不知不觉地引导。与意识形态有关的交际失衡已是当今权力机制运行的特征,我们应对其进行监控。这对于那些以其民主根基为荣的社会尤为重要,因为将自己划入“民主”行列是规避民主相关讨论最有效的捷径。

二、人文科学

现在来谈谈人文科学。从目前的发展潮流来看,社会科学更多地聚焦于宏大的结构而非微小的机构,这有其合理之处。与之相对的研究情况是(这是有据可查的,甚至在Gripsrud[11]等2011年在其四卷本《公共领域》中提出该术语之前的旧材料中都可以查得到),更多的研究集中在政治、传媒和机构等与上层建筑有关的分析上,而不是观点的创造性(特别是与话语有关的)产出以及基于这些观点的批判性行动。 特别值得一提的是,大众传媒(数码的、视听的和印刷的)与社会经济、政治结构及进程之间的结构性依赖被广泛研究,有时是从历史维度进行的[12],但通常还是从历时维度进行的[13][14][15]。研究焦点是,媒体作为公共观点的塑造者和承载者如何对公民身份、国家身份和民主产生作用。跨国界过程研究成为新宠。与欧盟那样具有政治抱负的机构相关的话题则更受关注。人们从中可以发现创立一个跨国公共领域的尝试甚至见证一个跨国公共领域的出现*学者们围绕欧洲公共领域、跨国欧洲身份和公民身份、政治参与和民主新样态的出现展开了讨论,详情可见 Giorgi 等[16],Koopmans & Statham[17],Triandafyllidou等[18]。。

以上有关微小机构的论述并非哈贝马斯[2]所想。在哈贝马斯看来,资本主义公共领域是从事公共活动的个体舞台,它独立于国家政权之外。而个体定位和理性辩论是其观点的核心所在。他将公共性的裂变归因于公民社会与政权的逐步交织(前者呈现公共权力,后者浸入私人空间),归因于特殊利益集团(包括政党)代替了依靠推理、论证基本工具所追求的共同利益,归因于信息生产者和消费者的进一步分离。但对于哈贝马斯来说,公共领域的基本要素,无论是原始形式还是后期变体(有些理想化),都是交际;而交际则是人类都能参与的活动。这一核心分析原则可以解释哈贝马斯的悲观情绪是如何被其秉持的积极观念所中和的[19]。其悲观情绪源于官僚化和市场化所产生的抑制作用;其积极观念源于他相信现代性仍是个未尽的任务。哈贝马斯坚信,通过交际行为公众会对社会和政治进程产生持续的潜在影响[20][21]。

如果我们将意识形态过程视为由话语生成和支撑的,渗透于公共领域的思维惯习,则由人文学科具体领域所提供的对意义制造过程的细致观察便会对我们所说的公共领域“生态”做出有益的贡献。我对公共领域“生态”的使用基于两点考虑。一是它强调了这样一个事实,即全球公共领域作为一个意义疆域不可能是单向的、自成一体的。相反,它是复杂的,其复杂性体现在它是一个由多种语言和交际风格所承载的,动态、多向的意义制造连续统。它在广泛的网络和机构中通过多种公共媒介(印刷的、广播的、数码的)运行。二是这种综合性的、通过交际形成的动态公共领域缺乏透明度且容易被操控。围绕意义的博弈会维系或建立支配形式。此种博弈必然为个体或集体意向所驱使,但又会被视作公众性和全球性意义生态的一部分,因而受到生态制约。任何可持续的平衡或均势都依靠对这些过程的清晰认识,意义生态因此可被视为将人文科学融入公共领域相关分析的、首要的理论和实践关切;尽管公共领域分析在传统上被社会科学和政治科学所支配。

自不必说,与早先出现的人类生态、社会生态、文化生态、城市生态、公共生态等术语类似,此处的“生态”一词也经历了词义拓展,超出了常规意义。顾名思义,这些领域聚焦人类在社会语境中的位置和角色,而社会语境又无一例外地与自然环境相关。Hawley(1950)提出的“人类生态”[22]从整体上关涉人类社会同生态之间的关系。Bookchin(1980)提出的“社会生态”[23]首先是一个生态恶化理论,该理论将生态恶化现象与社会基本问题相链接。《生态与社会》(EcologyandSociety)这样的刊物主要关注自然科学各方面服务于可持续发展这类重要社会目标的方式。类似地,Steward(1972)提出的“文化生态”[24]旨在描述人类与多元化的物理环境相顺应的方式,而Bateson(1972)提出的“心智生态”[25]则强调心智与自然的一体(更加全面的论述详见于后续发表的《心智与自然》一书[26])。Finke(2005)或许是偏离自然范式最远的论著,该书引入“知识生态”的概念来描述现代科学的发展,其中也兼顾了相对独立的文化过程[27]。同时,“知识生态”也成为一场运动的代名词,该运动与现今经济学中的知识管理问题相关。

在语言学领域,“语言生态”也倾向于包含语言 “自然生命”的意蕴,这表现为语言与语言之间的互动(存在于多语使用者或双语使用者的脑海里)或语言与其发挥作用的社会之间的互动。如Haugen(1972)所言,“长久以来,语言生态在认知语言学、民族语言学、语言人类学、社会语言学和语言社会学的范畴内进行研究”,“语言学家在语言演化和变异、语言接触和双语主义以及语言标准化等方面对其进行了涉猎。”[28]327从这个意义上说,语言生态在Enninger 和 Haynes(1984)[29],Mühlhäusler(1996)[30],Mufwene(2001)[31],Calvet(2006)[32]及Bastardas-Boada(2012)[33]的论著中被使用,使用疆域基本处于“语言化”的社会和空间维度(“语言化”一词有据可查,可能有些著述并未使用这一时髦的术语,但说的就是这种现象,如Schneider 和 Barron 2008年的作品[34]及 Auer 和 Schmidt 2010年的作品[35])。

我对语言生态的认识与前人不同,我将焦点放在意义上,放在生成意义的方式上,放在由意义产生的彼此相连的公共领域所构成的世界上(公共领域此处用了复数,其处理需格外小心,以免造成错误的暗示,即存在界限明晰的若干领域)。

围绕上述焦点,与人文学科相关的研究可从两个层面进行。为方便起见,我将其称之为“自上而下的视角”和“自下而上的视角”。“自上而下的视角”是对现存交际样式的宏观审视。从该视角出发,我们可以进行一些有趣的观察,观察交际系统如何协同决定我们看待世界的方式。例如,当我们观察市场化背景下的媒体话语和政治话语时,可以发现一些有趣的话语样式(已有大量文献对这一现象进行评论)。我们可以举出许多有趣的例子,但这并非本文探究的重点。

“自下而上的视角”主要是对情境中的具体语言使用过程进行小规模的微观分析。事实上,该视角须先于“自上而下视角”,“自上而下视角”本身必须建立在具体话语分析的基础上。此处,我想从人文学科的一个角度出发进行阐发,这一角度便是语用学。

三、语用学

上文我将公共领域定义为 “意义空间”。为何如此界定此处勿须赘言,我只想说明,从意义的角度定义人类环境并非新事。Winch的论断[36]是这种定义方式的源头,但社会科学界并未对其给予足够重视。Winch(1958)指出,任何形式的社会行动都是“有意义的”[36]。因为它是被参与其中的行动者所解释的,所以只有了解了行动者的解释才能理解社会行动。同样,也早有论断指出,没有话语或交际(即没有口头或符号形式的意义交换),也就没有社会行动。因而,我冒着赘述的风险再次重申,公共领域应从意义的角度进行研究。

在先前的论述中,我强调了公共领域的意义博弈及其与意识形态之间的必然联系。意识形态在本文中是指趋向于常识的解释模式。与所言相对的,浸入语言使用的意义无疑是隐性意义。在公共领域或其他地方的意义制造总是隐性意义与显性意义互动的结果。尤其是从意义博弈的视角出发,对公共领域中互动过程的仔细分析具有重要作用。对意义制造过程中的隐性意义及其作用发挥需要借助工具进行语言差异分析和风格差异分析,而语用学为此类分析提供了工具(Östman于1986年将语用学定义为“隐性语言学”[37])。

语言学家(比如 Chilton 2004,Scollon 2008,Wodak &Meyer 2009 等)[38][39][40]已为公共话语研究提供了有效的工具,其研究对象与我从生态角度探究的话题相似。尽管我的主张建立在系统的语用学理论体系之上,但我早期的工作是站在特定的批评立场上,使用有限的分析工具,开展有关政治现实的研究。这种方式在研究某些类别的批评话语时存在局限[41]59-81。对于这种方法上的局限,Verschueren提出了较为有效的解决方案[10]。在该书中,我运用语用学理论框架系统设计了用于公共领域意义分析的步骤。该书的焦点也是由隐性意义和显性意义互动而成的意识形态意义。

从广义上讲,语用学是关于语言使用的具有跨学科属性的(认知的、文化的、社会的)科学[42]。其起点在于语言使用的心智活动从根本上说是生成意义[43]。它存在于连续不断的选择之中,选择不只发生在语言结构的不同层面之上,也包含交际策略,甚至语境的不同层面。做出选择是语言产出和语言解释的共有特征。做出选择可以是具有不同意识突显度的过程或活动。并非所有的选择都是等同的,一些可能比另一些更具标记性。它们总是触发其他待选项或构成对比集。但做出选择是不可避免的,它由居于社会文化之中且具有生物学基础的人类认知体制协调,与元语用自返性相关,并产生监控效应。

变异性、协商性和顺应性这三个属性使语言选择成为可能。变异性限定了做出选择的可能范围。范围本身并不稳定,它会随语境和时间发生变化,也可被语言使用者主动改变。协商性意味着语言选择不是机械的。选择并不遵循严格的规则,形式与功能之间的关系也不是一成不变的。相反,选择遵循灵活的原则和策略进行。这一属性可以解释意义的不确定性,也可以解释为什么有限(尽管总是可以扩充的)语言形式具备巨大的意义潜势。最后,顺应性使人们从若干可能中做出协商性选择,以此到达符合交际需要的满意点位。

意义生产在社会—文化语境中发生,顺应性被认为是意义生产过程中形式与功能之间动态、可协商的相互顺应。这一概念本身并不是一个操作性概念,它将我们引向语用学研究的四个角度,在分析语料时,这四个角度都是相关项。

(1)顺应性的语境相关成分 — 顺应性选择如何与复杂的事件状态(被语言外事实和既成的语言使用模式所塑造)相关?

(2)顺应性的结构对象 — 选择发生在语言结构的哪些层面上?

(3)顺应性的动态过程 — 形式不决定功能但却有效影响功能,我们如何解释这种关系?

(4)顺应性的意识突显度 — 高度动态的意义生成过程与居于社会文化之中且具有生物学基础的人类认知机制之间有何关系?

总而言之,语境和结构构成了探述语言使用过程的所在位置[44]14-24。但语用学者的终极关怀在于意义生成的动态过程,即与社会心智相关的语言形式如何有意义地发挥作用。

顺应性(Verschueren 和Brisard 2002进行了综述)将语用学理论与上述公共领域概念及意义生态直接相连[45]。从进化的视角看,基本的人类顺应是高度发展的顺应于社会—文化语境的能力。语言使用是社交世界的重要组成部分,而社交世界是人类“自然”环境的一部分。甚至人类心智在根本上都是“社会的”[46]。或者,使用Enfield(2010)的术语,由一系列社会导向的认知能力所组成的人类“社会性”是语言的核心[47]。语言是社会行动的主要工具,进而也是生成公共领域的工具。因此,如果我们想要理解公共领域,探究相关生态要素,对语言使用的实证研究则是重要的。

现在的问题是,我们如何将这项工作付诸行动?

四、挑 战

就隐性和显性的关系而言,语言有两个本质特征。第一,所有的语言(或许所有的言语)使用的都是由隐义和显义共同构成的复合体。第二,所有的语言都有结构手段对隐性意义进行“标记”(或编码)。隐性意义的“标记语”或“载体”从对象待定的指示成分(如人称代词或时间副词,其指示内容随语境而变化),到语义内容不完整的词语表达(比如“高”这样的形容词会引发有关评判标准的问题),再到大量负载预设的词和结构(比如因某事而抱怨某人预设了被抱怨内容事实上存在且说话人对该事件的评价是消极的)甚至地名(预设了这些地点的存在)和互动生成的会话含义(比如“约翰有三个孩子”的常规解释是约翰正好有三个孩子,尽管从逻辑上讲,即使约翰有四个孩子,该话语仍然成立)。

在某种程度上,看似出现了一个语用矛盾。有标记符号标识的(或编码的)隐性意义还是隐性的吗?如果仅有那些无标记符号标识的(或编码的)的隐性意义是真正的隐性意义,它还能从语言学的角度进行研究吗?这一“问题”捕捉到了语言使用中隐性意义的本质,以及语用学应该如何对其进行阐发的问题。对于听者而言,隐性意义必须是可推断的。这就要求有触发物或可追溯的痕迹,而这些可被研究者识别和分析。这就是Levinson(2000)提出用语用策略来描述推理和解释的原因[48]。语用学若想保持其实证性学术领域的地位,它所探述的只能是以下表征隐性意义的形式:(1)有清晰可辨的语言痕迹或触发物;或(2) 没有“可见”触发物,其功能亦能呈现。在第 (1) 种情况下,我们可以处理那些与话语类型相关的常规意义或者处理那些由话语类型承载的偏离常规的意义。在第 (2) 种情况下,我们必须依靠这种形式,即一个话语片段明确地建立在前一个语言选择的具体解释之上,即使该选择是隐晦的或潜存着歧义。

总体而言,这是一个重要的方法论问题。但是就本文所探讨的问题即公共领域的意义生成而言,我们所面临的具体挑战是什么呢?

公共领域是意义博弈的领地,其复杂性源自显性意义和隐性意义的非透明(或者说基于习惯的)交织。这与上文提到的语言的第一条本质特征一致。基于以上描述,可判断此问题在语言使用中普遍存在。

一个更加具体的挑战在于以下两者的叠加:(1)公共领域被重新定义为具有扩散性、调节性和流动性的新兴的全球性现象。(2)上文提到的语言的第二条本质特征。换言之,其复杂性亦源于这样的事实,即意义的显性—隐性级别差异性地附着在不同的语言和交际风格之中。具体地说,这就意味着,即便在不同语言和社区中表达同一事件或状态,即便说者并非故意讲述不同的故事,不同的意义景观也会出现。

我将试图使用一个描述性的、可被用作讨论隐性意义的三维模型来厘清这一点*有关这一视角相关理念的更直接阐述,详见Verschueren(2013)[49]1-9。。尽管此处不能详述此模型(或我下文呈现的用于可视分析的表格)的具体特征,但我还是需要简短地指出隐含其中的假设。第一,隐性—显性的区分不是二元的而是层级的。并不是所有的隐性意义在隐性程度上都是相同的。因而,存在一个“突显度”的问题,其程度由可及性决定,也由与隐性意义具体载体相关的处理消耗决定。第二,这种层级性并不是单维度的,即语言现象不被置于单一的显性—隐性轴上。因为在隐性意义载体与其语言环境和非语言语境之间还存在着局部的策略性互动。这就意味着,“结构”和“语境”两个维度亦应被考虑在内,进而衍生出图1所示的三维模型。

图1 隐性意义的三维模型

原则上说,这三个维度(对应语言顺应论四个研究角度中的三个)应该可以使我们描绘意义的景观(呈现第四个,也是最中心的角度,动态性)。实际操作中其实更难。毫不隐晦地说,目前我只能靠直觉操作。无疑,“意识突显度”在一定程度上可测;例如,实验语用学的巨大进展可以帮助我们从处理时间和付出努力的维度来区分不同种类的一般会话含义[50]124-154,但此类工作仅限于相当有限的现象。也许“结构”是最容易操作的维度,因为意义触发物的结构位置可以被成型的语言类别所描述。“语境”稍显复杂,因为相关要素是在具体情境中由视野线或话语使用者的取向所决定的。

现在让我尝试性地对该模型进行说明。我使用的语料同时也用于说明意义景观中互文性差异的生成以及它们如何帮助我们理解新兴的国际化公共领域。

我使用的语料来自2004年欧洲大会讨论欧盟宪法[51]时使用的,写于2003年的协议草案*我使用此例之灵感源于从Stella Ghervas[52][53]处得到一份两页长的与此话题相关的讽刺短文。在此,特对其为本文做出的贡献表示感谢,但本人对文中得出的结论负责。。2004年欧盟进行了扩员,协议草案所使用的语言是扩员前欧盟国家使用的11门官方语言,它们分别是:丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、意大利语、葡萄牙语、西班牙语和瑞典语。我将集中于其中的部分版本加以评论。样本选用的标准是,在国际层面,它是一个在不同语言中意义潜势相当(就整体而言)的独特文本。我的问题是,这些不同的版本呈现的意义景观相同吗?

不同版本之间的确具有高度相似性。但区别在标题中已有显现,其中至少可以发现三种细微的意义差别。英语、法语和意大利语版本的标题中,动词形式暗示所描述的行为是结果性事实。荷兰语版本的侧重有些许不同。协议草案与宪法之间也是因果关系,这与上述三个版本相同。但此处使用的是由动词派生而来的名词外加一个方向性的介词,而不是直接使用动词形式,表达的便不是结果性事实而是结果性目标。西班牙语版本虽表面上看似差异明显,但其基本含义相同。使用因果状语外加反身被动式(reflexive passive)的表达方式也是设定了目标,目标源于由任意或模糊施动者参与的过程。在德语版本中,条约与宪法之间并无施事性关联。二者只有相关性,预设宪法的事实性存在。

用我们的三维模型来描述这些区别,对结构层面的判断并不难。在结构层面,我们不难发现前文提及的意义差别的触发物。尽管形式不同(动词、由动词派生的名词、介词、结果状语),但其发挥的作用相似。因为没有找到更合适的术语,我们姑且将其称为“关系标识语”,简称为“X-关系-Y”。

上面提及的隐含义都与特定的语境要素相连:事实性意味着在“世界”中存在,“世界”可以是先在的或结果性的;而目标则与交际过程中人们的参与有关。

对隐性意义的意识突显度的评价更难些,且目前只能依靠直觉判断。但德语版本的事实性表述无须耗费太多精力进行处理。其结果性事实和结果性目标离所言距离远些,一旦说话人意向被否,它们更易受到影响。因而,如果用直觉来区分意识突显度的两个层面,我们会将德语版本置于较上层面(距离表面最近),而将其他版本置于其下面的水平线上。

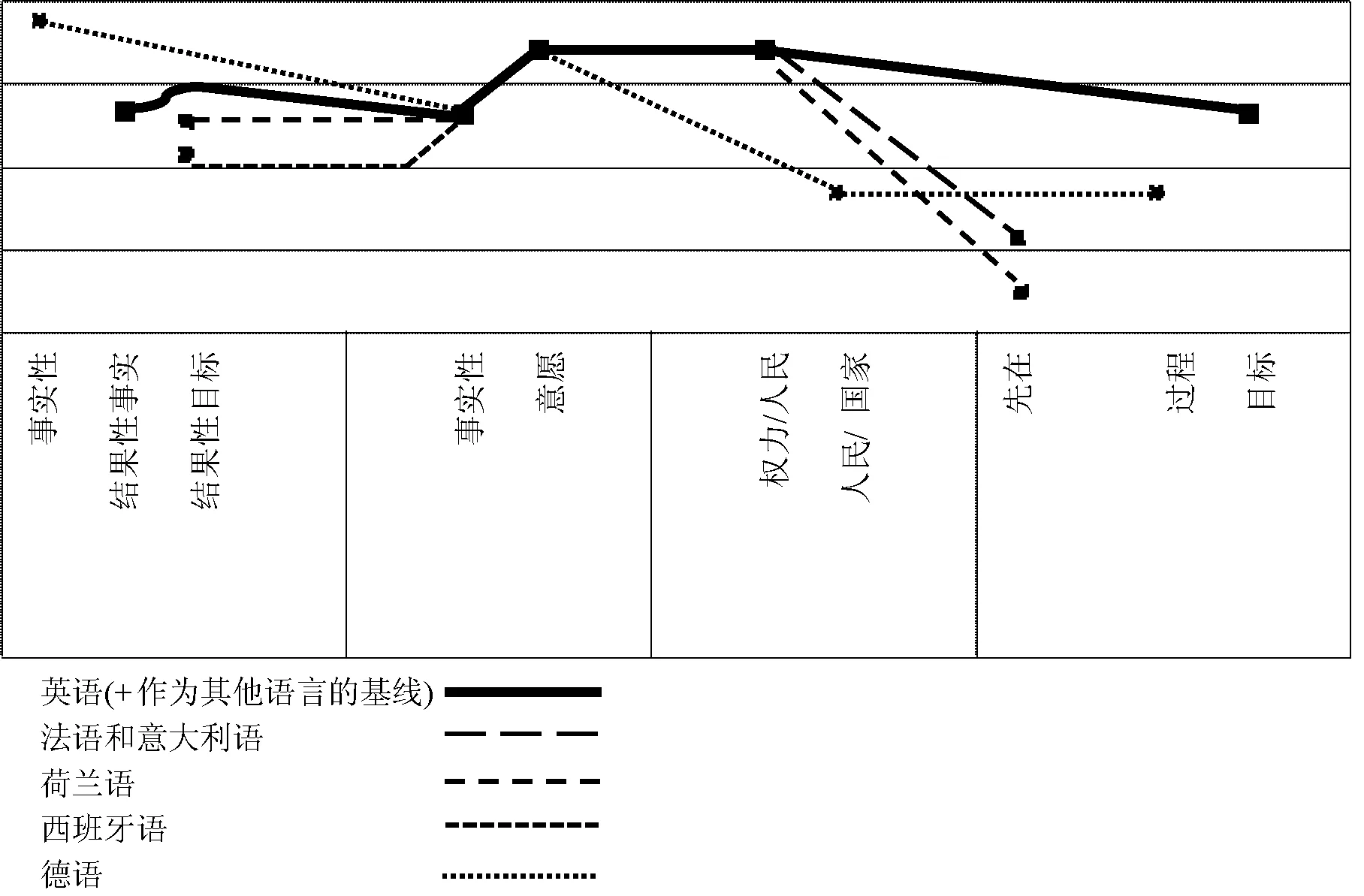

为了使三维模型更加可视,我们可将其转化为二维模式进行表征,上部为序列结构,下部是语境索引,中间是不同程度的意识突显度。于是,就条约草案而言,可见如下意义景观:

表1标题中的意义差别

现在我们将注意力由标题转向序言部分。序言结尾处融合了两个有趣的转折。

[…]inthehopethatit [this text] will constitute the foundation of a future Treaty establishing the European Constitution.

[…]ensouhaitantqu’il constitue le fondement d’un futur Traité établissantlaConstitution européenne.

[…]auspicandocheesso costituisca il fondamento di un futuro trattato che istituisce la Costituzione europea.

[…]inderHoffnung[…]dasserdas Fundament eines künftigen Vertrags über die Europäische Verfassung darstellen wird.

[…]daarbijdewensuitsprekenddathij als grondslag dient voor een toekomstig verdrag tot vaststelling van de Europese grondwet.

[…]coneldeseodeque constituya el fundamento de un futuro TratadoporelqueseinstituyelaConstitución Europea.

首先,引文中语境化的从句以显性的方式引入了一个新要素,即愿望。对其解释只需依字面意义而行,无需付出更多努力加以处理。其次,德语版本中仍有类似于标题部分的事实性转向,其实现方式是将与“宪法”配合使用的不定冠词变为定冠词。该意义要素是否会被轻易捕捉仍不确定,因为 “the European Constitution” 和 “a future Treaty” 并行使用。因而需要一定的精力进行处理。但在2004年,在争议声中,确定的条约文本得以通过时,定冠词又一次被不定冠词取代,这种确定性/事实性变得更加清楚了。所以,不同的形式在此处似无区别。

接下来,我们看一下条约草案的引言部分,它以修昔底德《伯罗奔尼撒战争史》中的格言开篇(II,37):

在其不同版本中,除了在英语、法语、意大利语、西班牙语版本中选用名词 “民主”(“democracy”)而非荷兰语版本中使用的形容词“民主的”(“democratic”)以外,多数表述都很类似。民主被社会掌权者所定义,公民则被定义为积极的参与者。德语版本中的表述则有明显不同:

Die Verfassung,die wir haben … heisstDemokratie,weilderStaatnichtaufwenige Bürger,sondernaufdie Mehrheitausgerichtetist.

此处,权力(“Macht”)一词未被选用,转而以国家这一掌权机构代之。另外,人民也并未积极参与,他们被国家机器所引导。这个区别不小。我们只能推测形成这种差异的原因。德语中未使用“权力”一词或许是为了规避其极权主义内涵。但令人感到奇怪的是,德语中代替“权力”的机构本身是个施动者,它选择性地导向多数。而其他版本的表述中并未指出多数人掌权,而是不加选择地导向社会中的每一个个体。

不同版本间的区别体现在词汇和短语的选择上。在“人民手中的权力”(下文表2中简称“权力/人民”)和“国家手中的人民”(或“人民/国家”)中,对应的语境含义与意识形态差别相连。就信息处理而言,前者与所言层更接近(表2中的顶层),后者依赖于更多背景信息,包含可能引起争议的重要元素(因此置于三层以下)。

引言进一步细化了一些假定的欧洲特征,并将其作为解读宪法草案的背景。其中之一表述如下:

[…] while remaining proud oftheirownnationalidentitiesandhistory,the people of Europe are determined to transcend their ancient divisions and,united ever more closely,toforgeacommondestiny

[…] que les peuples de l’Europe,tout en restant fiers deleuridentitéetdeleurhistoirenationale,sont résolus à dépasser leurs anciennes divisions et,unis d’une manière sans cesse plus étroite,àforgerleurdestincommun

[…] che i popoli dell’ Europa,pur restando fieri dellaloroidentitàedellalorostorianazionale,sono decisi a superare le antiche divisioni e,uniti in modo sempre più stretto,aforgiareillorocommunedestino

[…] que los pueblos de Europa,sin dejar de sentirse orgullosos desuidentidadydesuhistorianacional,están resueltos de superar sus antiguas divisiones y,cada vez más estrechamente unidos,aforjarundestinocomún

[…] dat de volkeren van Europa,ook al zijn zij trots ophunidentiteitenhunnationalegeschiedenis,vastbesloten zijn hun oude tegenstellingen te overwinnen,en,steeds hechter verenigd,vormtegevenaanhungemeenschappelijkelotsbestemming

[…] das die Völker Europas,wiewohl stolz aufihrenationaleIdentitätundGeschichte,entschlossen sind,die alten Trennungen zu überwinden und immer enger vereintihrSchicksalgemeinsamzugestalten

我不想在国家身份和历史的可能含义中停留。人们可以问为什么英语版本是仅有的将身份一词用作“复数”(identities)的版本,荷兰语版本为什么把形容词“国家的”置于“历史”之前,而德语版本又为什么把“国家的”置于“身份”之前(或者更倾向于置于“身份和历史”之前,这也是多数其他版本的倾向性解读)。这些区分可能是仅由语言的不同特点所致,也可能由干扰所致(例如,荷兰语版本可能源于法语版本,因而导致其解读是将“国家的”置于“历史”之前;尽管另一种解读方式,即将“国家的”置于“身份”和“历史”之前也看似有理)。

更加有趣的是最后引用的段落,此处描述的是追寻共同命运的方式。有三种不同的版本:

英语和西班牙语使用的是奔向“一个”(不定冠词“a”)共同的命运,清晰地表明共同的命运仍不是事实而是努力的目标。

法语、意大利语和荷兰语积极奔向“他们的”共同命运,鲜明预设其先在性(尽管仍需进一步塑造);法语“destin-commun”语力很强。

德语版本倾向于共同塑造“他们”的命运,因而聚焦于过程,隐含地否定了共同命运的先在性。

意义的细微差别由修饰词和(如德语)形容词向副词的转换所触发。英语和西班牙语的隐性意义很浅(下面第二层),德语略深(下面第三层),或许法语、意大利语和荷兰语最深(下面第四层)。

上面提及的现象,如果孤立地看,差异不大。然而,若将其统合在一起,六种语言形成的意义景观差异巨大。上文仅呈现了部分片段。表2从标题、序言、格言和引言的维度对六种语言生成的意义景观进行了描述,使与其对应的评论更加可视。

表2差异化的意义推进过程

不难想象,倘若我们将不同版本的条约草案全文进行比较,会看到怎样的意义景观。更难判定的是这些差别所能达成的最终效果。在此阶段,我不想暗示,西班牙语版本的可能属性导致西班牙选民在宪法投票中乐于投赞成票,而法语、荷兰语版本的可能属性导致其公民在公投中投反对票。但不可否认的是,围绕重要公共事件出现的差异化的意义景观产生了重要的效果。

五、前 景

同一事件的不同版本之间尚存如此差异,不同事件之间的差异之大自然可以想见。这就意味着,尽管在世界范围内,交流日趋便利,信息更为可及,但是解读信息、形成观点和做出决定所立足的论述和叙述却差异甚大。于是,平行的领域被建立起来,而且人们仍然抱有一种错觉,即这些领域彼此连通、可及而且透明。我们很容易相信今天的通信技术会抹平边界。如在本文引言中所说的那样,被可控的公共媒介支撑的熟悉的结构边界(国家之间、语言之间和国家经济体之间)在很大程度上已经消蚀。但这并不是说结构不重要。相反,多数人使用工具需要界定其交际领域(通过有意地包含或排除彼此的联系),以及其他人使用工具使信息“个性化”或过滤信息(无论是出于政治目的还是商业目的)的方式。这使结构更加碎片化,并造成这样的印象:一个人可知的领域无限,一个人可以采取的视角无限。

身居全球化公共领域中的人们对社会、政治事实的解读必然存在差异。未来我们必须找到理解这些差异的方式。与以往相比,我们今天更须找到教育人们注重相关过程的方式。日趋成熟的有关语言使用的科学可以详细描述人与人之间、文化与文化之间、国与国之间的差异性,它将以前所未有的方式为我们的上述努力助力。在此进程中,人文科学必须与社会科学合力,或许还会有人补充,也需与认知科学合流。如果我们使用一个宏观概念来指代构成公共领域内核的意义景观的话,这个词便是意识形态。毕竟,意识形态是一个社会性嵌入的认知现象(或者说是一个认知性附着的社会现象)。

我尝试性地在日趋成熟的有关语言使用的科学疆域中寻求一条进路,以期为再造的公共领域提供一种理解方式。之所以是“尝试性地”,是因为这个依托翻译语料所进行的分析是靠直觉判断的。语用学研究仍需取得积极进展,无论是人种学方面的、计算机方面的,抑或实验方面的,并以此超越直觉判断层次。

[参 考 文 献]

[1] Thompson,J.B.TheMediaandModernity:ASocialTheoryoftheMedia[M]. Stanford: Stanford University Press,1995.

[2] Habermas,J.TheStructuralTransformationofthePublicSphere[M].Cambridge,MA: MIT Press,1989.[Original German version,StrukturwandelderÖffentlichkeit,1962.]

[3] Wagner,P.Modernity:UnderstandingthePresent[M].Cambridge: Polity Press,2012.

[4] Bauman,Z.LiquidModernity[M]. Cambridge: Polity Press,2000.

[5] Gripsrud,J.& H.Moe.(eds).TheDigitalPublicSphere:ChallengesforMediaPolicy[M].Göteborg: Nordicom,2010.

[6] Eisenstadt,S.N.MultipleModernities[M].Piscataway,NJ: Transaction,2002.

[7] Eisenstadt,S.N.ComparativeCivilizationsandMultipleModernities[M].Leiden: Brill,2003.

[8] Wodak,R.& V.Koller(eds.).HandbookofCommunicationinthePublicSphere[M].Berlin: Mouton de Gruyter,2008.

[9] Thompson,J.B.IdeologyandModernCulture:CriticalSocialTheoryintheEraofMassCommunication[M]. Cambridge: Polity Press,1990.

[10] Verschueren,J.IdeologyinLanguageUse:PragmaticGuidelinesforEmpiricalResearch[M].Cambridge: Cambridge University Press,2012.

[11] Gripsrud,J.,Moe,H.,Molander,A.& G.Murdock(eds.).ThePublicSphere(vols.I-IV) [M].London: Sage,2011.

[12] Barker,H.&S.Burrows.Press,PoliticsandthePublicSphereinEuropeandNorthAmerica,1760—1820 [M]. Cambridge: Cambridge University Press,2002.

[13] Dahlgren,P.TelevisionandthePublicSphere:Citizenship,DemocracyandtheMedia[M]. London: Sage,1995.

[14] McNair,B.JournalismandDemocracy:AnEvaluationofthePoliticalPublicSphere[M].London: Routledge,2000.

[15] Price,M.E.Television,thePublicSphere,andNationalIdentity[M]. Oxford: Oxford University Press,1995.

[16] Giorgi,L.,Ingmar von H.&W.Parsons(eds.).DemocracyintheEuropeanUnion:TowardstheEmergenceofaPublicSphere[M].London: Routledge,2006.

[17] Koopmans,R.& P.Statham(eds.).TheMakingofaEuropeanPublicSphere:MediaDiscourseandPoliticalContention[M].Cambridge: Cambridge University Press,2010.

[19] Habermas,J.Modernity - An incomplete project [A].Foster,H.PostmodernCulture[C].Port Townsend,WA: Bay Press,1983.

[20] Habermas,J.CommunicationandtheEvolutionofSociety[M].Boston,MA: Beacon Press,1979.

[21] Habermas,J.TheTheoryofCommunicativeAction[M].Cambridge: Polity Press,1984.

[22] Hawley,A.H.HumanEcology:ATheoryofCommunityStructure[M].New York: The Ronald Press Co,1950.

[23] Bookchin,M.TowardandEcologicalSociety[M].Montreal: Black Rose Books,1980.

[24] Steward,J.H.TheoryofCultureChange:TheMethodologyofMultilinearEvolution[M].Champaign,IL: University of Illinois Press,1972.

[25] Bateson,G.StepstoanEcologyofMind:CollectedEssaysinAnthropology,Psychiatry,Evolution,andEpistemology[M].New York: Ballantine Books,1972.

[26] Bateson,G.MindandNature:ANecessaryUnity[M].New York: E.P.Dutton,1979.

[27] Finke,P.DieÖkologiedesWissens[M].Freiburg: Alber,2005.

[28] Haugen,E.TheEcologyofLanguage[M].Stanford,CA: Stanford University Press,1972.

[29] Enninger,W.& L.M.Haynes(eds.).StudiesinLanguageEcology.(=Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik,Beihefte,Heft 45) [C].Wiesbaden: Franz Steiner Verlag,1984.

[30] Mühlhäusler,P.LinguisticEcology:LanguageChangeandLinguisticImperialisminthePacificRim[M]. London: Routledge,1996.

[31] Mufwene,S.S.TheEcologyofLanguageEvolution[M].Cambridge: Cambridge University Press,2001.

[32] Calvet,L.J.TowardsanEcologyofWorldLanguages[M]. Cambridge: Polity Press,2006.

[33] Bastardas-Boada,A.Sociolinguistics:TowardsaComplexEcologicalView[M].Berlin: Springer,2012.

[34] Schneider,K.P.& A.Barron(eds.).VariationalPragmatics:AFocusonRegionalVarietiesinPluricentricLanguages[M].Amsterdam: John Benjamins,2008.

[35] Auer,P.&J.E.Schmidt(eds).LanguageandSpace:AnInternationalHandbookofLinguisticVariation[M].Berlin: de Gruyter Mouton,2010.

[36] Winch,P.TheIdeaofaSocialScienceanditsRelationtoPhilosophy[M].London: Routledge & Kegan Paul,1958.

[37] Östman,J.O.PragmaticsasImplicitness:AnAnalysisofQuestionParticlesinSolfSwedish,withImplicationsforthestudyofPassiveClausesandtheLanguageofPersuasion[M]. Ann Arbor: University Microfilms,1986.

[38] Chilton,P.AnalysingPoliticalDiscourse:TheoryandPractice[M].London: Routledge,2004.

[39] Scollon,R.AnalyzingPublicDiscourse:DiscourseAnalysisintheMakingofPublicPolicy[M].London: Routledge,2008.

[40] Wodak,R.&M.Meyer(eds.).MethodsofCriticalDiscourseAnalysis[M].London: Sage,2009.

[41] Verschueren,J.Predicaments of criticism [J].CritiqueofAnthropology,2001(21).

[42] Verschueren,J.UnderstandingPragmatics[M].London: Edward Arnold/New York: Oxford University Press.(Now freely downloadable at.https://www.uantwerpen.be/en/rg/ipra/research/publications/books/),1999.

[43] Bergen,B.K.LouderthanWords:TheNewScienceofhowtheMindMakesMeaning[M].New York: Basic Books,2012.

[44] Verschueren,J.Context and structure in a theory of pragmatics [J].StudiesinPragmatics, 2008(10).

[45] Verschueren,J.& F.Brisard.Adaptability [A].Östman,J.& J.Verschueren.HandbookofPragmatics(8th annual installment) [C].Amsterdam: John Benjamins,2002.

[46] Vygotsky,L.S.MindinSociety:TheDevelopmentofHigherPsychologicalProcesses[M].Cambridge,MA: MIT Press,1978.

[47] Enfield,N.HumanSocialityattheHeartofLanguage[M].Nijmegen: Radboud Universiteit,2010.

[48] Levinson,S.C.PresumptiveMeanings[M].Cambridge,MA: The MIT Press,2000.

[49] Verschueren,J.Markers of implicit meaning: A pragmatic paradox? [J].ForeignLanguageEducationandResearch,2013(1).

[50] Doran,R.,Ward,G.,Larson,M.,McNabb,Y.,R.Baker.A novel experimental paradigm for distinguishing between what is said and what is implicated [J].Language,2012,88(1).

[51] European Convention [Z/OL].[texts of the Draft Treaty establishing a Constitution for Europe].http://european-convention.eu.int/EN/DraftTreaty/DraftTreaty2352.html?lang=EN(October 2013),2003.

[52] Ghervas,S.A propos des traductions du projet de Constitution européenne [M].Geneva,unpublished ms,2004.

[53] Ghervas,S.Les valeurs de l’Europe: entre l’idéal,le discours et la réalité [A].InRethinkingDemocracy,Kiev[C/OL].http://rethinkingdemocracy.org.ua/themes/Ghervas_fr.html,2012.