再论香港的去归与大国的兴衰

——纪念香港回归二十周年及改革开放四十周年

薛其林

(长沙学院长沙文化研究所,湖南 长沙 410022)

在19世纪20世纪两个百年里, 在东西两个半球的中英两个大国有关香港的割让与回归问题,21世纪香港回归中国之后能否保持稳定与繁荣发展的问题,一直是世人议论和关注的焦点。世界上最古老最强大的文明国家到大清王朝时为什么衰败到订立城下之盟、割让国土的地步;为什么共产党新中国能够顺利收回香港, 一洗百年耻辱;为什么一个老牌的帝国主义、统治世界达1个半世纪之久的英国会乖乖地将香港拱手交还给中国? 香港的回归与改革开放存在何种逻辑关系? 香港回归中国之后能否保持稳定与繁荣发展?决定大国兴衰的主要因素有哪些? 20年前拙作“香港的去归与大国的兴衰”一文[1],10年前拙作“试论影响大国兴衰的主要因素”一文[2],对上述问题做了初步阐述。在香港回归20周年、中国改革开放40周年之际,再次深入探讨这些问题,对于新时代中国实现全面小康和建设现代化强国,具有深远的历史意义和巨大的现实意义。

一 东方不亮西方亮:东方神话的破灭

(一)西方人眼中的中国神话

作为世界文明的起源地和农耕文化的典型,中国创造了以人为中心的儒家文化体系和富庶、繁荣、强大的东方神话。秦、汉、唐帝国的威严,宋代的繁华,清朝的康乾盛世,以及科举文官制度、精美的瓷器、丝绸和敦煌莫高窟的艺术,曾经令多少西方人倾倒膜拜。

13世纪的意大利旅行家马可·波罗在中国游历17年,在元帝国生活的10多年里,马可·波罗曾经出任扬州总督,也出使过越南、爪哇、苏门答腊。根据其见闻写就的《马可·波罗行记》以大量的篇章,热情洋溢的语言,记述了中国无穷无尽的财富,巨大的商业城市,极好的交通设施,以及华丽的宫殿建筑。这本书成书后在欧洲迅速传播,马可·波罗的一句“欧洲君主的生活水平还比不上一个中国看守城门的士兵”,以及马可波罗“东方博览会”展示的象牙、玉器、瓷器、丝绸以及纸币等,掀开了东方神秘的面纱,引起了整个欧洲的轰动,让欧洲人对东方产生无限向往。马可·波罗游记激发了欧洲人此后几个世纪的东方情结,演绎出令西方人向往的“东方神话”和盛行西方的“中国文化热”。

宋元时期,中国的金融、陶瓷、冶金、纺织和制造等行业的水平全球领先,城市化水平大幅提升,宋代世界人口超百万的6个城市中,除了君士坦丁堡,其余5个都在中国,汴京是当时世界第一大城市。而那时的欧洲,还在黑暗的中世纪里沉睡。当时中国的生铁年产量达到12.5万吨,而英国1720年的铁产量也只有2万吨[3]。“东方神话”激起了西欧人的无限遐想和前往东方寻求财富的欲望,也是后来新航路开辟的强大诱因。

对中国的痴迷和中国文化热一直延续到17-18世纪。几个世纪来欧洲对中国的艳羡和仰慕,使得中国化成为欧洲人追求的时尚。这种中国化的时尚追求不仅体现在物质化的中国瓷器、丝绸、漆器、茶叶、壁纸、绣帷等上面,也不仅仅体现在典型中国风格的建筑和玲珑剔透的江南园林;而且也体现在日常生活和精神生活上。德国哲学家莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz ,1646—1716) 认为:中国文化的古老、重德性、重实践方面应受到欧洲的尊重。“在实践哲学方面,换言之,即生活与人类实际方面之伦理及政治的纲领里面,我们实在相形见绌(这是必须忍受的屈辱)。”法国启蒙运动的领袖伏尔泰(Francois MarieVoltaire , 1694—1778) 从理性宗教出发综论中西文化之差异,极力推崇中国文化的道德层面和德治主义。他感叹说:“应将中国置于所有民族之上”,“我们不能像中国人一样,这真是大不幸!”“在所有对东方的发现中,欧洲的王族和商人们仅仅追求财富,而哲学家们在那里发现了新的精神和物质的世界”。即令到了中国神话破灭的前夜,伟大的德国思想家歌德(Johann Wolfgang von Goethe,1749—1832)在与艾克曼聊到中国时,仰慕之情依然溢于言表:中国人是我们的同类人,“只是在他们那里一切都比我们这里更明朗、更纯洁,也更合乎道德……他们还有一个特点,人和大自然是生活在一起的。你经常听到金鱼在池子里跳跃,鸟儿在枝头歌唱不停,白天总是阳光灿烂,夜晚也总是月白风清。”描述了一幅天人合一、富足安康、悠闲安逸的中国映像,令人心向神往。

(二)东方不亮西方亮:东方神话的破灭

然而,在西方盛行几个世纪之久的东方神话和中国美梦在18世纪末叶就化为了梦幻泡影。随着1793年马戛尔使团访问中国及《英使谒见乾隆纪实》的出版,一度兴盛强大辉煌的中国形象开始变得黯淡和丑陋了。欧洲人发现他们痴迷几个世纪的东方巨人竟是披着华丽蓝布袍子的“泥足巨人”。

继16世纪的西班牙、17世纪的荷兰之后,英国确立了资本主义制度并在19世纪三四十年代完成了产业革命,迅速崛起成为世界新的霸主,其殖民地遍及亚洲、非洲、拉丁美洲、大洋洲,号称“日不落帝国”。与新型资本主义西方列强崛起扩张形成巨大反差的是,东方古老的中华帝国却走在封建中世纪的穷途末路上。自嘉、道以降,清朝国势凌夷,已经堕入衰世,但封建统治者却不思革新,仍处在恬然承平、天朝上国的幻觉中。龚自珍一针见血地指出:“承乾隆六十载太平之盛,人心惯于泰侈,风欲习于游荡,京师其尤甚者。自京师始,概乎四方,大抵富户变贫户,贫户变饿户者。四民之首, 奔走下贱,各省大局,岌岌乎皆不可以支月日,奚暇问年岁?”[4]P106曾国藩也直截了当地指出了封建官吏不求进取、苟且偷生消极不作为的弊端:“臣观今日京官办事通病有二,退缩,曰琐屑。外官办事通病有二,曰敷衍,曰颟顸。习俗相沿,但求苟安。”腐朽的封建制度所带来的王朝骄奢,吏治腐败,兼以天灾人祸横行,所有这些都是导致人民生活水准下降,社会大动乱——盗贼蜂起的导火线。据不完全统计,1796—1840年间共发生15次重大民间动乱,1846—1875年有93次,1856—1865年有2332次,1866—1855年有909次,1596—1911年有653次[5]P558。

落后就要挨打。1840年中英鸦片战争是代表东西世界两种制度(封建主义、资本主义制度) 的两个大国的第一次较量。与世界“第一工业国”英国相比,中国在19世纪中后期,不仅在“总的世界制造业中的份额相对减少,而且在某些情况下其经济绝对地衰退了”。这样,“在1841至1842年鸦片战争的几次战役中,装甲舰‘复仇女神号’的机动性和火力对中国的守军来说是一个灾难,他们被轻易地一扫而光”[6]P182-183。1842年不平等的《中英南京条约》中香港的被割让便充分证明了大清帝国的衰败和大英帝国的兴盛这一事实。“至鸦片一案,则为清运告终之萌芽。盖是役也,为中国科学落后之试验,为中国无世界知识之试验,为满洲勋贵无一成材之试验。二百年控制汉族之威风, 扫地以尽,于清一代兴亡之关匪细也。”[7]P3401860年中英《北京条件》英国对九龙半岛的割占, 1898年中英《展拓香港界址专条》英国对新界的强行租借( 99年) 更进一步证明了弱肉强食、落后挨打的丛林法则。1895年甲午战争和1898年的瓜分狂潮便彻底证明了封建中华帝国的彻底衰落。与樯橹如云,旌旗蔽日,兴盛和霸权如日中天的英国相较,满清帝国一割香港(1842年),再割九龙半岛(1860年),又被迫出租新界(1898年),富庶的长江流域沦为英国的势力范围。“量中华之物力,结与国之欢心”的忍气吞声与无奈和接下来事事不如人的文化自卑心理便是对此时满清王朝落后挨打、衰微不振局面的最好诠释了。

二 一阳来复:东方神话再现

历史在前进,而每个国家都在重新开始。世界政治、经济发展的不平衡,必然导致大国兴衰地位的禅代更替。19世纪末20世纪初,当大英帝国沉浸在盛世霸主的欢呼雀跃,用“人头做酒杯”酣饮殖民地的“甜美酒浆”之时,其转衰的征兆便于此时露出了端倪。造成英国国际地位逆转的契机是两次大规模的世界大战。这两次大战不仅消耗了英国原来积聚起来的巨额财富,而且严重挫伤其经济基础。所以当英国以胜利者的姿态仰首在欧洲时,忽然发现这个星球上冒出了一个比自己强大得多的“巨人”——美国,随着世界政治经济中心越过大西洋来到纽约时,英国只能望洋兴叹满足于中等国家的地位了。

当英国人仍然习惯生活于昔日殖民帝国幻觉中的时候,殖民地却已开始了一场独立运动,其规模之大,速度之快,影响之深远,都给这个衰老的帝国以致命的一击。第二次世界大战后的第一个10年内,亚洲绝大多数英属殖民地都成为独立国家;第二个10年内,绝大多数非洲国家获得独立。第二次世界大战后几十年间,英国舰船沿着殖民时代相反的航线把一批批英国军队撤回本土的行动便悄然敲响了大英帝国的丧钟。

与英国的衰退相对照,历经磨难、深受欺凌的中华民族经过几代人的努力,埋葬了落后的封建制度,有如一轮红日,在东方大地上冉冉升起,1949年社会主义新中国的成立,标志着中华民族伟大崛起的开始。新中国成立后,面对一穷二白的局面和复杂的国际格局,中国共产党领导中国人民先后进行了社会主义改造,特别是1978年改革开放和中国特色社会主义现代化建设事业的成功推进,中国的综合国力急剧提升,中国社会的面貌焕然一新。过去贫穷落后的中国一跃成为世界发展速度最快的“火车头”,过去靠天吃饭的农业国家一跃成为世界的“工厂”,“中国制造”、“中国智造”、“中国创造”正成为引领世界经济增长的发动机。

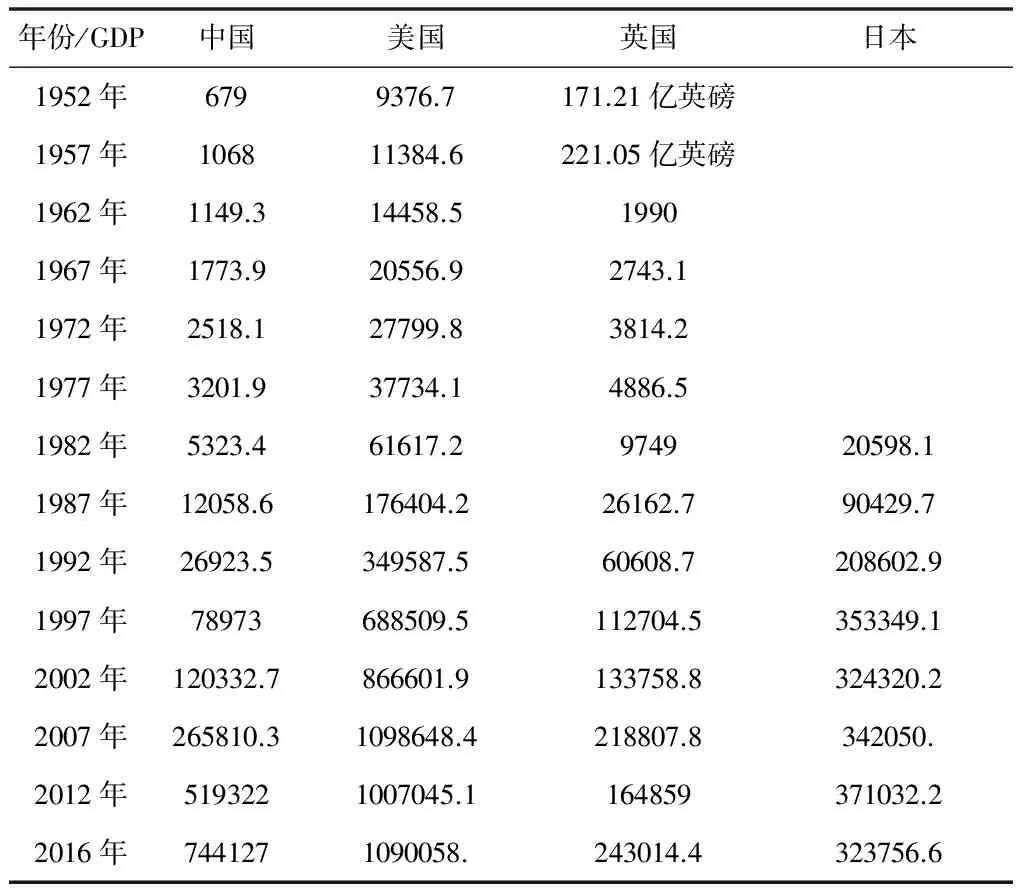

表1 中国、美国、英国、日本历年GDP(国民生产总值)比较 (单位:亿元人民币)

数据来源:http://blog.sina.com.cn/s/blog_7034bf0001010g2i.html。

通过比较中国、美国、英国、日本历年GDP数据(见表1),可以看出:

1.中英国民生产总值(GDP)比较:新中国成立之初的1952年中国GDP大约是英国的1/3;1977年中英GDP之比大约为0.66∶1;1997年中英GDP之比大约为0.700∶1;2002年中英GDP大约为0.900∶1;2007年中英GDP之比大约为1.21∶1;2012年中英GDP大约为3.15∶1;2016年中英GDP之比大约为3.06∶1。20世纪末,中国的国民生产总值(GDP)大约是英国的一半,但进入到21世纪的前十年,中国的国民生产总值(GDP)已经与英国持平并已经超越,21世纪的第二个十年,中国的国民生产总值(GDP)则已经是英国的三倍多了。

2.中日国民生产总值(GDP)比较:1982年中日GDP之比大约为:0.26∶1;1997年中日GDP之比大约为:0.22∶1;2002年中日GDP之比大约为:0.37∶1;2007年中日GDP之比大约为:0.78∶1;2012年中日GDP之比大约为:1.40∶1;2016年中日GDP之比大约为:2.30∶1。20世纪末,中国的国民生产总值(GDP)大约是日本的1/4,但进入到21世纪前十年,中国的国民生产总值(GDP)已经接近、持平和超越日本,21世纪的第二个十年,中国的国民生产总值(GDP)则已经是日本的二倍多了。

3.中美国民生产总值(GDP)比较:新中国成立之初的1952年中美GDP之比大约为:0.07∶1;1997年中美GDP之比大约为:0.11∶1;2002年中美GDP之比大约为:0.14∶1;2007年中美GDP之比大约为:0.24∶1;2012年中美GDP之比大约为:0.52∶1;2016年中美GDP之比大约为:0.68∶1。20世纪末,中国的国民生产总值(GDP)大约是美国的十分之一,但进入到21世纪的前十年,中国的国民生产总值(GDP)大约是美国的四分之一,21世纪的第二个十年,中国的国民生产总值(GDP)则大约接近美国的四分之三。

总之,自1978年中国实施改革开放中华民族伟大复兴进程开启以来,中国就进入了全面发展的快车道。随着核弹的成功爆炸,卫星上天,“翻两番”任务的实现,“科教兴国”战略的实施,综合国力的增强,改革开放的深入,中国特色社会主义道路成为中华民族伟大复兴和东方神话再现的神器,这一切都表明中国在国际上已壮大为举足轻重的大国。

正是在此背景下,1984年中英终于达成香港无条件如期回归中国的历史性协议——《关于香港问题的联合声明》。正如香港的被割让表征清王朝的腐朽衰败一样,香港的回归彻底洗刷了中华民族百年来的耻辱,预示着中华民族的统一、繁荣和兴盛的到来。2010年中国国民生产总值(GDP)达到397983亿元人民币,第一次超越日本国民生产总值(GDP)364034.3亿元人民币,成为世界第二大经济体,就是标志着中国综合国力的惊人发展速度的里程碑事件。进入到21世纪的第二个十年,在以习近平总书记为核心的党中央领导下,中华民族伟大复兴的“中国梦”激励亿万中国人奋发有为,中国特色社会主义事业强劲发展,国民生产总值(GDP)是日本的两倍多、英国的三倍多,接近美国水平。此外,中国的军事实力也已跃居世界第二,奥运会奖牌稳居世界第二,包括航天、深潜、高铁等在内的科技实力飞速发展。九天揽月,五洋捉鳖,已不再是遥不可及的梦想。

与之相应,随着道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的确立,作为联合国常任理事国中国积极倡导构建人类命运共同体、打造国际贸易开放体系、成立亚洲开发银行、实施“一带一路”国际开放贸易格局,以及走上小康道路的百姓日常生活中“鼓起来的钱袋子”、“靓起来的服饰”、“热起来的假日旅游”、“长起来的健康寿命”和新四大发明——高铁、移动支付、网购、共享单车的巨大影响和领先地位,万事不如人的自卑感和“东亚病夫”被歧视时代已经一去不复返了。背靠强大祖国的香港自回归以来20年也走上了发展的快车道,20年间,香港生产总值累计名义增长81%。2016年生产总值达2.5万亿港元(3200亿美元),在全球国家和地区GDP排名第33位,2014、2015、2016年香港力压新加坡、东京、首尔,连续三年成为亚洲第一、全球排名第三的国际金融中心[9]。

如今的中国游客遍布世界各国,西方媒体对中国的报道铺天盖地,中国人民信心满满、豪情万丈地屹立在世界的东方。新中国成立以来不到70年的时间内令世人称羡的中国发展速度和强大国力,回归二十年后的香港的稳定、繁荣与发展事实,无可争辩地见证了中华民族伟大复兴的征程,再现了东方神话,预示着一个“有中国特色的全球化”时代的到来[10]。

三 历史的昭示:大国兴衰之由

世界历史上,大国兴衰沉浮,屡见不鲜。回顾世界历史上这种你方唱罢我登台的大国兴衰历程,探讨大国兴衰的规律和影响大国兴衰的因素,对于我们今天建设中国特色社会主义现代化强国、实现中华民族的伟大复兴,有着极为重要的现实意义和深远的历史意义[11]。美国著名历史学家耶鲁大学教授保罗·肯尼迪在反思近500年世界各大国兴亡盛衰,成败得失的经验教训后指出:大国兴起,起于经济和科技发展,以及随之而来的军事强盛和对外征战扩张;大国之衰,衰于国际生产力重心转移,过度侵略扩张并造成经济和科技相对衰退落后。在我看来,经济和科技固然对大国的兴衰起重大影响,但起决定作用的还是社会制度本身。俾斯麦曾经指出:所有的国家都在“时间的长河”中航行,它们“不能创造或控制时间”,但却“能以不同的技能和经验驾驶航船前进”[12]P854。在我看来,新中国的崛起,主要源于文化自信,而文化自信来自于先进的政治制度、科学的治理理念、正确的发展道路、雄厚的经济实力、强大的军事力量、发达的科学技术以及建立在自信基础上的开放意识和创新精神。反之亦然。这就是俾斯麦所谓在“时间长河”中“驾驶航船前进”的“技能”和“经验”。

(一)雄厚的综合国力

世界历史上综合国力增长的速度影响并决定大国地位变化的最好例证是:16世纪以后世界工业和贸易集中地由地中海逐渐移向大西洋和西北欧,与之相应,地处地中海的西班牙、荷兰等强国走向衰落,代之而起的是法国、英国、俄国、奥地利、普鲁士等国的兴起;1890年后的几十年中,世界工业和贸易集中地又由西欧慢慢移向世界其他地区,美国、日本顺势崛起。这两个例子说明,经济力量的转移预示着新的大国的崛起[13]。

弱国无外交。国共两党收回香港问题上的成败表明新旧中国在国际上地位的悬殊:国民党统治的旧中国国民贫困、国力衰败,根本不能与英国抗衡,所以不能收回香港;共产党领导的新中国国力日强、举足轻重,英国已无力较量,所以能够收回香港。正如小平同志所说:“中英谈判能取得成功,首先是因为我们这个国家是有实力的国家,是兴旺发达的国家,英国不能像对待阿根廷那样对待中国。”[14]P85英国前首相撒切尔夫人在回忆录中也坦率承认:“因为我们同对手相比力量悬殊,对手又不肯妥协让步,因此香港谈判不是也不可能是英国的胜利”。进入到20世纪的中华民族,一阳来复,龙运复兴,拥有实力,所以能够理直气壮收回香港,而英国由盛转衰,日薄西山,所以只得无可奈何,物归原主。

(二)先进的社会制度

正如19世纪中英地位悬殊是由社会制度引起的一样,20世纪中英大国地位的逆转也同样取决于新旧社会制度。因为作为一个大国,其先决条件是具备强大的经济基础和先进的社会生产力( 含科学技术),而要使经济基础持续壮大和生产力持续发展就需要有与之相适应的上层建筑和生产关系的不断调整,而当经济发展到顶峰,开始由盛转衰之时,就要适时考虑制度更新。

对照此时的中英两国悬殊地位,不难发现:决定两大国胜败兴衰的关键因素无疑是实力,而隐藏在“坚船利炮”等实力背后的则是先进的社会制度这一决定因素,可以说,制度上的革命和政策上的革新是英帝国迅速崛起的有力保证;相反,制度上的保守落后和政策上的因循守旧则是大清帝国沦衰的致命因素。回顾整个19世纪英中兴衰强弱的历史,不难看出先进的资本主义制度以及这一制度所带来的先进的社会生产力、科学技术和强大的综合国力对腐朽落后的封建制度的巨大优势。

由此可见,现代社会制度是现代文明最主要的内核, 世界上任何一个国家的兴衰都和它的社会制度是否先进紧密相连。英国在17世纪中叶完成了资产阶级革命,在人类历史上率先过渡到资本主义这一先进的社会制度上来。资本主义制度的建立为英国产业革命提供了重要的政治前提,推动了英国社会生产力的迅速发展,为英国建立世界工商业霸权和殖民帝国奠定了坚实的基础。作为新兴资本主义国家,英国制定内外政策的一个显著特征是富于革新和开拓精神。技术革新和产业革命的国内政策与放眼世界、积极拓展海外殖民地和市场的国外政策融为一体,相互促进, 相得益彰。

正当西方走出黑暗的中世纪,走上资本主义近代化的道路之时, 古老的中华帝国在满清统治下却仍处于封建专制统治最黑暗的时期。皇权专制,官僚昏庸,士习衰恶,学风空虚,是这一时期最显著的特征,相伴而来的是思想保守、科技落后、产业凋零、百业萧条。

中国人民为赢得民族独立和解放,为自强兴国进行了持久而艰辛的努力,付出了沉重的代价。从洋务运动到戊戌变法再到辛亥革命, 从康有为、梁启超、谭嗣同到孙中山、黄兴,都是中国走出中世纪、走上近代化道路的关键事件和主要人物。直到第二次世界大战,中国抗日民族统一战线的形成、抗日战争的胜利及中国在世界反法西斯战争中的巨大贡献,大大提高了中国的国际地位。特别是封建制度的推翻,社会主义制度的确立,为中华民族的复兴崛起奠定了坚实的政治基础。通过社会主义改造,中国社会发生了翻天覆地的变化,特别是在邓小平领导下,中国人民找到了一条适合本国国情的发展道路——中国特色社会主义道路,通过改革、开放、搞活,进一步解放发展了生产力,激发了全国人民的聪明才智和生产建设的巨大潜力,人民生活水平不断提高,综合国力大大提高。经济方面,自1952年以来,中国的工业和农业的年增长率分别为10%和3%左右,国民生产总值的年平均增长率为5%一6%,2003年中国的国民生产总值就赶上了英国,2010年中国的国民生产总值开始超越日本,成为世界第二大经济体。在1983—1988年的5年中,农业的平均增长速度为8%,工业为惊人的12%,在1979-1983年在世界大部分地区出现经济衰退之时,8亿中国农民的收入却增加了70%[15]P550-551。就制造业而言,中英相比发生了巨大的反差,1953年中英两国在世界制造业中所占的比例分别为2.3% 和8.6%,悬殊很大;但到1980年两国的比例发生逆转,中国增长到5%,而英国降为4%,钢铁产量中国1980年达3700万吨,1996年超过l亿吨大关,跃居世界第一位,大大超过英国[16]P511-519。军事技术方面,从1964年第一颗原子弹成功爆炸到跻身几大核强国之列;从陆基导弹到海基导弹;从长城火箭一箭一星到一箭多星,从蛟龙下海到嫦娥奔月,从航母下海到歼20列装,等等,这都表明中国的军事技术和军事实力日益壮大起来。更重要的是:中国人的爱国心、进取心、自信心,面向世界的开放意识和改革创新精神,给整个国家注入了活力,为其持续发展获得了强大的精神动力。与昔日半殖民地半封建社会相比,现在的中国业已走向世界舞台的中心,中国人业已挺直了腰杆,面对他国的恫吓威胁和无理要求可以说“不”了!

相比之下,大英帝国依靠资本扩张和殖民掠夺积累起来的巨额财富和大国地位,在由资本主义列强挑起的两次世界大战的血腥搏斗以及分赃争夺过程中被弄得精疲力竭。16世纪17世纪资本主义制度所涌现的勃勃生机到20世纪已经走到了尽头。20世纪20年代,英国的制造业已陷入萧条,1929年危机动摇了英国衰弱的经济根基,占英国出口40%的纺织品生产削减了2/3 ,占出口10%的煤炭下降了1/5,造船业遭到的打击最惨重,钢铁生产在1929—1932 年的3年里下降了45%,生铁产量下降了53%,英国在全球贸易中所占份额一直下滑,1913年为14.15%,1929年为10.75%,1937年为9.8%,到1976年则降至8.7%[17]P511-519。“与劳埃德·乔治时代甚至1945年的克莱门特·艾德礼时代相比,目前的英国无论如何也算不上一个涣涣大国,而只不过是一个普通的中等大国罢了!”[18]P519。德国人把这种现象讥讽为“英国得了‘英国病’”,美国人则认为英国患了“综合症”,即:“好战的工会制度,低劣的管理,政府的‘原地踏步’政策,在文化上对刻苦工作和企业家进取精神持否定态度等混合在一起的综合症”[19]P518。实际上这是资本主义社会晚期普遍存在的综合症。英国对昔日殖民帝国所持有的幻觉和对国际旧秩序的留恋以及由此表现出来的反潮流的国际行径,诸如“冷战”思维和对共产主义信仰的敌视等等都使得英国在日益变化的世界舞台上摆不正自己的位置,并因此而步步失策。20世纪殖民地半殖民地国家的相继独立和第三世界的崛起便无情宣告“日不落帝国”时代的结束。

(2) 对任意x,y ∈ X, 由命题1.1(10)和(12)有,y → x ≤ (x → y) → 1.按上面(1)知,(y → x) → 1 = ((x → y) → 1) → 1.

回顾整个19世纪英中兴衰强弱的历史,不难看出:先进的资本主义制度,以及这一制度所带来的先进的社会生产力、科学技术、高度自信的文化和强大的综合国力对腐朽落后的封建制度的巨大优势。19世纪古老的封建帝国与新起的资本帝国较量的结果是中国衰落英国兴盛,20世纪老牌的资本帝国与新起的社会主义新中国较量的结果是英国衰落中国兴盛,香港的去归便是最好的例证。19世纪20世纪中英两国地位的兴衰及其逆转的历史有力地证明资本主义制度优越于封建制度,社会主义制度优越于资本主义制度。

(三)开放意识与创新精神

16世纪的中国之所以是“泥足巨人”,其根本原因就是闭关锁国和因循守旧,缺乏开放意识与创新精神。正当西方走出黑暗的中世纪,走上资本主义近代化的道路之时,古老的中华帝国在满清统治下却仍处于封建专制统治最黑暗的时期。实际上,自宋代以后,中国封建社会就开始走下坡路了,表面繁华内隐藏着的是愚昧无知、妄自尊大、闭关锁国和因循守旧,皇权专制,官僚昏庸,士习衰恶,学风空虚,是这一时期最显著的特征。

15世纪初的一位西方公使在他有关中国的见闻中有这样几句话:中国人认为世界上只有中国人长着两只眼睛,法兰克人是独眼龙,摩尔人都是瞎子,中国人自以为是世界上最优秀的民族。意大利天主教耶稣会传教士利玛窦(Matteo Ricci ,1552—1610)1582来华,此后二十八年一直在中国传教、工作和生活,其晚年撰写的《利玛窦中国札记》,直白地描述了中国人的傲慢无知和根深蒂固的中国中心论:“他们把自己的国家夸耀成整个世界,并把它叫做天下”。“不知道地球的大小而夜郎自大,所以中国人认为所有各国中只有中国值得称羡——他们不仅把所有的民族都看成是野蛮人,而且看成是没有理性的动物。”

与19世纪大英帝国革新和开拓精神相比,这时的满清王朝却以妄自尊大,闭关锁国和因循守旧为特征。以程朱理学为治国大纲,视科学技术为淫巧,重农抑商等都是其具体表现。尽管当时少数的中国士人开始觉醒,提出了“师夷”的口号,并手实施了富国强兵的“洋务运动”,但由于其目的在于保教保制,再加上整个统治机器操纵于保守顽固派手中,因此其结局便可想而知。可见仅有器物技艺层面的改良,没有社会制度层面的革命,缺乏改革意识和创新精神,不仅不能阻遏中国下滑的衰势,而且也不能挽救满清王朝这具僵尸。

同样,促使20世纪英国走下坡路的一个更为重要的因素是当它仍然习惯生活于昔日殖民帝国幻觉之中。由于国外殖民掠夺而积聚的巨额财富,在国内形成了大批食利阶层,由此衍生一种妄自尊大的心理定势、浮华懒散寄生的生活方式和保守落后的行为方式,往昔开放进取冒险的精神已丧失殆尽。其结果是导致生产和技术停滞,经济地位在世界上一落千丈。

自鸦片战争以来将近百年的历程,中华民族在内忧外侮、风雨飘摇的屈辱中煎熬,落后挨打创深痛巨,富国强兵成为国人努力的目标。新中国成立后,通过社会主义改造,中国社会发生了翻天覆地的变化,特别是在邓小平领导下中国人民找到了一条适合本国国情的发展道路——中国特色社会主义道路,通过改革开放、创新发展双轮驱动, 从思想观念到体制机制,从经济基础到上层建筑,从生产方式到生活方式诸多方面涤荡着禁锢人们头脑的传统思想,引起了广泛深刻的变化,进一步解放发展了生产力,激发了全国人民的聪明才智和生产建设的巨大潜力,人民生活水平不断提高,综合国力大大提高[20]。自1978年以来中国40年的发展事实证明,改革开放,不仅使中国人民稳步走上了富裕安康的广阔道路,而且为世界经济的发展和人类文明的进步作出了重大贡献,“中国对世界经济增长的贡献率目前已达20%以上。”[21]40年改革,社会巨变;40年开放,成就斐然。进入新时代,在中华民族伟大复兴“中国梦”的激励下,体制机制持续创新,中国特色社会主义事业生机勃勃,中国社会活力四射,中国共产党和中国人民更加自信。

可见,持续的开放意识、创新精神与适时适度的体制机制革新,是决定大国兴衰的核心要素。

参考文献:

[1]薛其林.香港的去归与大国的兴衰[J].益阳师专学报,1997,(3).

[2][11][13]薛其林,周松柏,伍春辉.试论影响大国兴衰的主要因素[J].湖南社会科学,2007,(1).

[3]张策秀.马可·波罗眼中的富庶中国[J]. 能源评论,2014,(10).

[4]西域置行省议[A].龚自珍全集[C].上海:上海人民出版社, 1975.

[5]巴斯蒂.社会变化的潮流[A].费正清.剑桥中国晚清史(下卷)[C].北京:中国社会科学出版社,1985.

[6][12][15][16][17][18][19]保罗·肯尼迪.大国的兴衰[M].北京:求实出版社,1988.

[7]孟森.清代史[M].台北:中正书局,1971.

[8]中国、美国、英国、日本历年GDP(国民生产总值)比较表[EB/OL].新浪博客,http://blog.sina.com.cn/s/blog_7034bf0001010g2i.html.

[9]香江20年:数据告诉你香港为什么是国际金融中心[EB/OL].http://finance.123.com.cn/show/128-457153.html,2017-06-21.

[10]柯慕贤.“有中国特色的全球化”时代或到来[N].参考消息,2017-07-07.

[14]邓小平文选(卷3)[M].1993.

[20]薛其林.改革开放双轮驱动,创新发展强国富民——中国改革开放30年的伟大进程与巨大成就[J].长沙大学学报,2008,(4).

[21]张卓元.从改革开放的实践看真理标准问题讨论的意义[N].光明日报,2008-05-13.