类型学视角下的音变现象研究

吴秀龙,刘 洋

(华东师范大学外语学院,上海 201100;河北医科大学外语教学部,河北 石家庄 050000)

所谓音变现象是指“说话的时候,一串音节连续发出,音节与音节,音素与音素,声调与声调相互影响,所产生的变化”(赵元任1968;国伟秋2005)。音变可以发生在音段层面和超音段层面。音段音变指的是在一定的语境中元音或辅音发生的变化;超音段层面的音变主要指的是在连续语流中的音调、重音、音长和停顿的变化。在以往对音变的研究中,国内研究的焦点主要是描写一些语言中的音变现象,例如施晓(2002)、国伟秋(2005)等,这些研究较少从音系角度对音变现象内在属性和特性进行系统的研究;而国外的音变研究,如Lyle Campbell(2007)、Gordon(2016)等在对音变现象进行类型学举例的时候很少提到汉语方言中的音变例子。本文将在音系类型学理论的框架内对同化、异化、强化、弱化、插入、换位等几种常见的音段层面的音变所涉及的音变对象、音变过程、音变方向等进行细致的分析,并从类型学视角下对相关音变现象进行举例说明。

一 同化

同化指的是一个音段在一个或多个特性上与相邻的音段更加接近。同化主要是由发音省力引起的,共享一个或多个发音特性可以减少发音过程中不同器官的过渡。例如,将一个鼻音的发音部位与后面的塞音的发音部位同化可以使得发音收缩的动作在两个辅音间得到保留。对于同化过程可以从以下几个维度进行考察:同化的引发者、同化的目标、同化的特征、同化的方向性,以及目标和引发者之间的距离等。后面这几个参数涉及到相邻同化与远距离同化之间的差异。同化可以在辅音之间、元音之间,或辅音与元音之间进行。以下从这三个方面对同化现象进行分析。

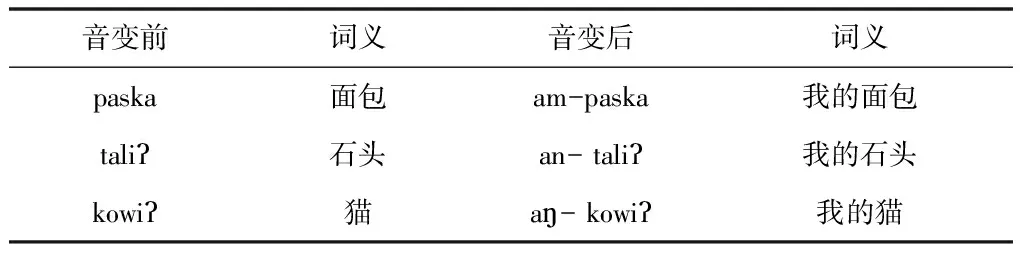

在同化现象中,辅音—辅音同化是同化现象中种类最多、现象最丰富的一种同化。在辅音—辅音同化中,从类型学角度看,逆向同化明显比顺向同化多。逆向同化意味着一个或多个特征从一个音段逆向传递到它前面的音段上,如表1,Chickasaw语(Munro andWillmond 1994)中第一人称单数所有格/am-/的辅音[m]受到后接单词首辅音的逆向同化,改变其发音部位(Gordon 2016):

表1 Chickasaw语第一人称单数所有格/am-/逆向同化

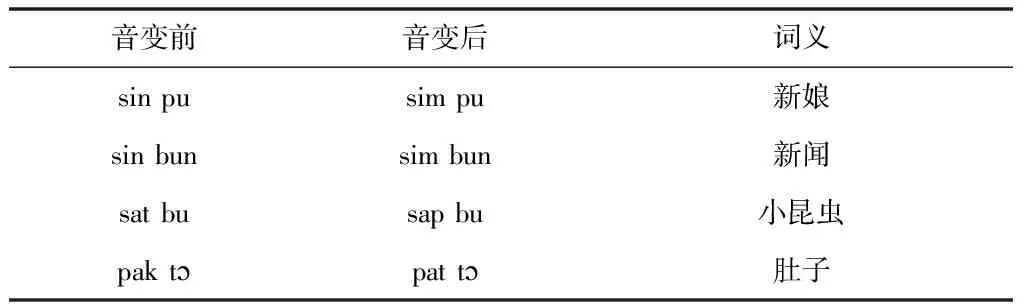

逆向辅音部位同化在汉语方言中也可以发现一些类似的情况,如表2闽南话中就有一种类似的逆向音变(包智明2000等):

闽南话的这项音变的特点是两个辅音相邻,无论前面的辅音是鼻音(n,m)还是塞音(t,k)都会在后面音节的词首辅音的作用下发生发音部位同化,变成与后字首辅音相同的发音部位。类似的情况在海门方言中也有发现,如“烂泥”ni中的“烂”l在后面鼻音声母的影响下也被鼻同化(施晓2002)。

表2 闽南语逆向同化

虽然就辅音—辅音同化而言,逆向同化是类型学上的倾向性音变,但是顺向音变同样也存在。芬兰语的过去分词后缀/-nut/的首辅音/在前面一个音节的带有[+延续性]特征的末尾辅音的同化作用下,完全同化为与前面辅音一样的辅音,如表3。

表3 芬兰语过去分词后缀/-nut/顺向同化

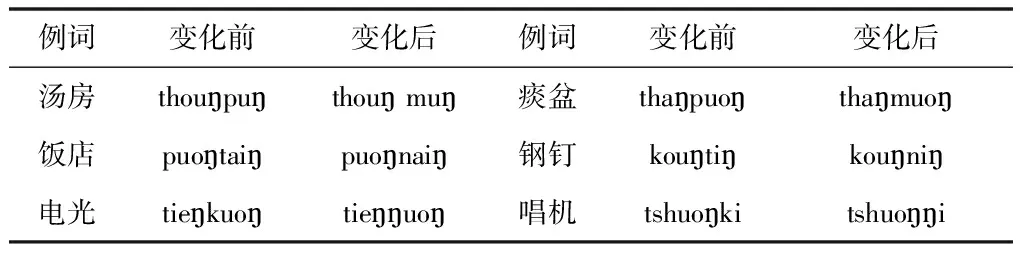

表3中,出现在句子最后位置的过去分词后缀的首辅音[n]根据前面音节末尾的辅音发生变化。当前面音节的末尾音段是元音的时候,如例句1所示,过去分词的后缀的首辅音[n]不发生变化;当前面音节的末尾音段是带有持续性特征的辅音,如例句2和3所示的[r]、[s]的时候,过去分词/-nut/的首辅音[n]被同化为与前面音节末尾辅音相同的辅音[r]、[s]。类似的例子在汉语的闽东方言也有发现,如在以福州方言为代表的闽东方言中如果前字以鼻音收尾,后字声母也会被顺向同化为鼻音。表4就是前字为阳声韵结尾时,福州话后字声母的三种不同表现(语料摘自陈泽平2013):

表4 福州话顺向声母类化音变

在闽东方言的这个例子中,后音节的首辅音在前字的末尾鼻音的顺向同化下,变成同部位的鼻音。与上面芬兰语的完全同化不同的是,闽东方言的这种变化是部分同化,同化后的结果只改变发音方式但仍然保留原来的发音部位。类似的顺向同化也发生在海门方言中,例如“娘两个”[iãiã g]中的“两”liã,在前面鼻化鼻音的顺向同化下变成鼻音声母(施晓2002),只是海门方言的这种同化现象没有闽东方言那么成系统。河北方言地名中也存在同化音变。例如,内丘县的“且亭寺”[thiɛ (hiɛ) this],曲阳县的“慈顺”[tshhun (ʂu)],内丘县的“清修”[tshihiou (siou)]。这些例子中“且”“顺”“修”的声母分别被相邻的“亭”“慈”“清”同化成与之相同的声母。河北方言中地名的这种同化基本属于完全同化,部分同化的例子很少(田恒金,李小平2008)。

除了辅音—辅音之间的同化,同化现象中另一种比较常见的同化现象是辅音—元音之的同化。很多在辅音—辅音同化中涉及到的同化特征也同样发生在辅音—元音之间的同化中,如辅音经常引发相邻的元音发生部位或方式的同化。阿拉斯加中部的Yup’ik语(Miyaoka 2012)中小舌音引发的高元音降低现象,以及日语和韩语中清辅音附近的元音发生清化现象都是一种辅音引发导致相邻元音被同化的现象(Gordon 2016)。辅音—元音之间的同化现象在汉语史上也经常发现。汉语史上的一些辅音—元音同化现象是在元音的触发下,引起辅音被同化。例如,汉语中经常谈论到的腭化现象,就是辅音[t]、[t’]、[d]、[n]受到后面的介音[i]的同化影响,演变为[]、[’]、[d]等舌面化辅音;同样的,汉语中的舌根辅音[k]、[k’]、[x]受到后面韵头舌面音[i]、[y]的影响,变成舌面辅音[]、[’]、[]也是类似的变化,例如“基”[ki]-[i],“欺”[k’i]-[’i],“希”[xi]-[i](王力1983)。

除了辅音—辅音同化,辅音—元音同化,元音—元音同化也是非常常见的一种同化现象。一种常见的非相邻的元音同化是元音和谐。关于元音和谐的种类和类型学特点在李兵(2001)中已经有非常详细的讨论。汉语中非相邻元音同化的情况也有过研究,河北方言中地名中具有韵母同化的现象,如“长丰”这个地名[tʂafa(f)]中的“丰”字的韵母被“长”字同化为[a]。还有部分同化的现象,例如“贤寓”这个地名[yan (ian) y]的“贤”字韵母受“寓”字同化,由齐齿呼变成撮口呼,“林水”[lun (lin) ʂuei]这个地名的“林”字受到“水”的同化,由齐齿呼变成合口呼(田恒金,李小平2008)。汉语中相邻元音同化也有不少例子,例如,汉语中麻韵三四等字由于有韵头[i],它影响主要元音[a]变成[e],如“野”由[ia]变成[ie],“斜”由[ia]变成[ie](王力1983)。在这个音变中韵头[i]与[y]是前高元音,影响到主要元音的高度特征,使它由低元音[a]变成中元音[e]。

二 异化

作为与同化相反的音变,异化指的是一个音段变得越来越不像相邻的音段。异化包括近距离异化与远距离异化。与具有普遍性和规律性的同化现象相比,异化是比较罕见的,规律性不是很明显,尽管也有些异化音变是有规则的。异化涉及的类型包括所有在同化中出现的类型,例如部位异化、方式异化、喉特征异化。比较常见的异化之一是发音方式的异化,例如Koasati语(Kimball 1991)中两个边音的辅音丛/l/异化为鼻音加边音的辅音丛/n/,或者Maricopa语中两个卷舌音的辅音丛/ʂʂ/变成的塞音加卷舌音的辅音丛 /tʂ/;希腊语中具有相同发音方式的塞音加塞音的辅音丛变成擦音加塞音的辅音丛,或者是擦音加擦音的辅音丛变成塞音加擦音的辅音丛的情况,例如:ptero~ftero“父亲”,ktena~xtena“梳子”,okto~oxto“八”(Gordon 2016)。英语方言中也有将两个相邻的鼻音异化为鼻音加塞音的异化音变,例如chimney>chim(b)ley。在发音方式的异化中,喉特征异化的例子也有发现,例如印欧语中著名的格莱斯规则(GrassmannLaw),描述的就是希腊语和梵语中词根里如果同时出现两个送气的塞音,那么第一个会异化为不送气的塞音,如梵语bhabhuva>babhuva“变成”(Lyle Campbell 2007)。

异化音变中另一种常见的音变是发音部位的异化,例如Chukchi(Bogoras1922, Skorik1961,Kenstowicz 1979, Krause 1980)中舌冠介音/j/出现在另一个舌冠塞音后面的时候,会发生部位异化,变成舌根介音//(Gordon 2016)。汉语中也存在部位异化现象,如汉语中唇音声母对韵尾[-m]的异化作用,使得它变为[-n]或[-]。韵尾[m]的异化,在战国时代就发生了。在《诗经》时代,古韵冬侵同部,收音于[-m];到了战国时代,冬侵分开,冬部收[-],侵部收[-m]。根据王力的拟测,冬部原来是侵部的合口呼,有韵头[u],例如“冬”是[tum]。由于韵头[u]是圆唇元音,韵尾[-m]是唇音,有矛盾,导致[-m]异化为[-](王力1983)。

在各种远距离异化中,最常见的异化类型也是辅音方式特征的异化,例如鼻特征异化和喉特征异化更常见的就是发生远距离异化。Schuh(2002)描述了Chadic语言的一个次方言Bade语中具有相同浊特征的塞音必须发生异化,因此当浊塞音加在具有浊特征的词根前面的时候,必须发生异化,即清化为清塞音,例如(Gordon 2016): g-kwtu“你拿了”,k-dkwu“你听见了”。

除了方式特征的异化,发音部位特征的异化也出现在远距离异化中,例如阿拉伯语(Greenberg 1950)就很典型地不允许词根中包含相同部位的辅音或相同的辅音。事实上Pozdniakov&Segerer(2007)的研究表明,在词根中避免相同的发音部位的辅音很可能是一个普遍的特性。在他们调查的15种语族中,发现所有样本语言中的词根如果包含多个同部位的音段的时候,倾向于不完全实现(Matthew Gordon 2016)。在远距离异化中也有发现远距离元音异化的例子,但是比较少见。Lynch(2003)提到的南岛语中一些元音高度异化的情况,它们主要是作为早期历史音变的结果固化存在一些词缀中,但是在另一些语言中还是作为能产性很高的共时音变存在。例如在Maskelynes语中,包含低元音/a/的单音节词缀,当它们出现在第一个音节包含低元音/a/的词根前面的时候异化为央元音//,例如sa-voi(它不好)中否定词缀sa出现在词根包含/a/的单词/jar/会变成 s-jar“他不会走路”。元音前后特征的异化也有过研究,例如在Ainu语中一个带有高元音表示及物的后缀后接一些词根的时候会出现与词根相反的后特征,即词根是前元音,则这个词缀为后元音,词根是后元音,则这个词缀为前元音(Matthew Gordon 2016)。

汉语作为声调语言,除了音段层面的异化,在超音段层面,即声调层面,异化现象也还是比较常见的。例如普通话连读变调中,两个第三声相邻的时候,前一个声调会发生异化。又如平遥方言中两个升调在一起,例如13+35,前面一个升调会变成降调31。洛阳方言中两个降调在一起,例如53+53会变成31+53,发生调域的异化(包智明1999)。

三 弱化和强化

弱化和强化是指音段在强度上增强或减弱,强度测量的语音维度往往涉及到发音力气。弱化和强化都会涉及到元音和辅音。弱化产生的语音在发音上比原来的语音更弱。弱化通常包括塞音或塞擦音变成擦音,或两个辅音变成一个辅音,或完整的辅音变成介音。将弱化用发音力气来定义意味着弱化依赖于该音变发生的语音环境(Gordon 2016)。清辅音在各种环境中变成浊辅音是很常见的一种弱化,两个响音之间的辅音浊化也被认定为一种弱化,因为两个响音之间的浊辅音使得从前一个响音到后一个响音的过渡更加自然。塞音变成擦音也是一种常见的弱化,在Dravidian语中就存在元音之间塞音变成擦音的弱化,如*tapu“灭绝”>tavu“减少”(Zvelebil 1990:8;Lyle Campbell 2007)。Lyle Campbell (2007)中提到一种两个元音之间的擦音变成闪音(Rhotacism)的音变,即VsV变成VrV,这也是一种很明显的弱化,因为闪音在响度上比擦音更接近元音。以上这些弱化都是音质上的弱化,还有一种弱化是量上的弱化,例如两个辅音变成一个辅音的弱化,这在拉丁语中有出现过,例如拉丁语的pp、tt、kk在西班牙语中变成单辅音p、t、k,如mittere>meter“放置”(Lyle Campbell 2007)。

类似的弱化现象在汉语方言中也有发现。汉语方言中的弱化既有零散的,小范围的(已经成为历时结果的)弱化现象,例如海南方言中的辅音浊化,例如p,t变成b,d;也有诸如闽东方言一样的共时层面仍然能观察到,非常系统化的元音之间辅音弱化的现象。闽东方言的弱化在以往的文献中被称为声母类化,以福州话为例,具体类型可以分为以下几种变化模式(音变前与音变后用下划线标示):

第一种,双唇音[p]和[ph]在阴声韵字后面变成双唇浊擦音[β],例如:菜包tshaipau →tshaiβau,糖包 thoupau→thoumau。

第二种,舌尖音[t],[th]和[s]在阴声韵字后面变成边音[l],例如:花店xua tai→xualai,饼店 piatai→ pianai。

第三种,塞擦音[ts]和[tsh]在阴声韵字后类化为浊擦音[z],例如:粗纸tshutsai→tsuzai,红枣øytso→øynzo。

第四种,下字原声母为舌根音[k],[kh]和[x],连读上字是阴声韵时,下字声母脱落,例如:西瓜sɛkua→sɛua。

闽东声母弱化的类型学意义在于同时包括浊化,边音化,删除等多种弱化形式,而这些不同的弱化形式与不同的发音部位紧密相关。

类似福州话从塞音变成边音的弱化在湖南益阳话中也有发现,但是音变的环境已经消失,而且不像闽东方言这样成系统,例如:益阳方言中把普通话的[n]、[ts]、[tsh]、[s]、[tʂ]、[tʂh]、[ʂ]、[t]、[th]、[]、[ph]、[m]等声母都读成边音[l]。另外桃江大栗港一带还把[t]、[th]声母部分也读成[l]声母字。益阳话等方言中的弱化已经作为一种历时音变的结果存在了,而不像闽东方言的声母类化一样在共时层面可以观察到音变环境。

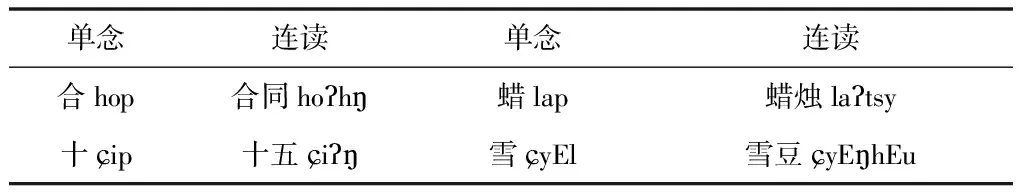

还有一种弱化在以往文献中也很常见,即非口腔化。非口腔化指的是原来独立具有发音部位,发音方式的辅音音段,例如/t/,弱化为没有发音部位的喉音 /h/或//。Paradis and Prunet(1991)认为喉塞音比舌冠塞音更无标记,因为喉塞不仅没有发音部位特征,还没有喉上特征,而舌冠塞音则只是没有部位特征。这种非口腔化的弱化在崇安话中可以找到非常丰富的例子,例如崇安话把普通话和其他方言说成th的字读成为h(古透母字),例如“偷”读为hu,“碳”读为huai。这个读音特点从福建建阳起,经邵武,光泽,泰宁,建宁到江西的临川南城等地都是如此。又如,南丰方言带辅音尾[p、l]的字单念的时候还是读[p、l],在连读中作为前字的时候基本读为[],并且声调与后辅音尾相同(王莉宁2016),如表5。

表5 南丰方言弱化现象

除了辅音会发生弱化以外,元音也经常发生弱化。元音的弱化一般意味着音长变短,音质发生变化。元音弱化一般发生在韵律弱的位置,例如非重读位置,韵律单位末尾位置,或音节末尾位置。与韵律相关,使得弱化与前面提到的同化和异化相区分开来。例如,弱化一般针对的是元音之间的辅音,引起这些辅音的浊化和擦化,这些音变本质上是同化,因为涉及到从相邻的元音传递过来浊特征或持续性特征。

弱化最极端的方式大概就是删除。引发弱化的环境,诸如末尾位置、非重读位置、元音之间的等位置也经常引发删除(Gordon 2016)。例如,在Sango语(Samarin 1967)中,元音之间的响辅音会被删除;在TukangBesi语(Donahue 1999)中,末尾的元音会选择性地删除;在Malagasy语(Rajaonarimanana 1995)中非重读位置的/i、u/也会删除(Gordon 2016)。删除这种弱化现象在汉语中也经常发生,汉语中的删除很多与韵律环境无关,已经成为一种历时的音变结果存在在语言中。例如中古汉语的泥母字在现代汉语中脱落音首的舌根鼻音声母;现代海门话中发生的声母脱落,如“豆腐”du,“腐”fvu的声母脱落(施晓2002)。汉语中还发生过韵尾[-i]的异化导致的删除,例如中古时代原本没有韵头[i]的佳皆韵喉牙音,后来产生了韵头[i],这样新产生的韵头[i]和原来的韵尾[i]发生了矛盾,结果是韵尾[-i]失落了,主要元音也变为[e],因此有了现代普通话的诸如“街”字读[ie],“鞋”字读[ie],尽管现代京剧还把“街”字读[iai],“鞋”字读[iai](王力1983)。删除还经常与补偿性延长联系在一起。例如词尾辅音删除,引发相邻元音发生补偿性延长。Supyire语(Carlson 1994)中词末尾的/r/删除后引发前面的元音发生延长,如cer-ga变成cɛ:ga“大葫芦”(Gordon 2016)。这种补偿性延长在汉语中也可以找到类似的例子,例如:浙江义乌话在增加儿化韵尾的时候就存在补偿性延长的现象。义乌话的[n]韵尾相当于北京话的儿化,其音变形式是:删除原音节的韵尾,加上[n],韵腹元音有变化,且元音变长,例如“瓶儿”[bn]+[n]>[be:n],其中主元音不仅从//变成了/e/,而且/e/还延长为/e:/(侍建国2002)。

作为弱化的对立面,强化往往指的是变化之后产生的音在发音强度上比原来更强了。就辅音而言,强化意味着发音收缩变窄,例如从介音到擦音的变化,或从擦音到塞音的变化。例如西Tarangan语(Nivens 1992)中发生的介音塞音化音变,介音/j/强化为塞擦音//,/w/强化为/g/(Gordon 2016)。上面的这些强化都是音质上的变化,还有一种强化是数量上的强化,如“增生”(gemination),这种变化会从一个辅音变成两个相同的辅音,例如t>tt。在一些芬兰方言中在短元音+短辅音+长元音的序列中,辅音一般会增生,例如:osaa>ossaa“他/她知道”,pakoon>pakkoon“逃跑”(Lyle Campbell 2007)。汉语方言中存在一种精组塞化读t、th的现象也是一种强化现象,这种现象在汉语方言的粤语、赣语、湘语、闽语、客家话、平话乃至官话(山东日照)都有分布(麦耘2012,刘泽民2004等)。民族语中的临高话,仫老话也有类似的现象(麦耘2012等)。

四 插入

与删除相平行的一种音变是插入。插入音段的原因可能会是语音因素,或韵律因素;插入的对象可以是元音,也可以是辅音。辅音经常出现在插音的现象中。在很多语言中,辅音插音经常出现在连音的环境中,目的是为了分开一串元音。蒙古语中就有在一串元音之间插入/g/的现象,如xu“男孩”,当这个词后面出现格后缀-er的时候,在“男孩”和“格后缀”之间会出现辅音“g”,使之变成xu:-g-er。元音也经常作为插音的对象出现,插入的元音经常是被用作修复不合格音节的一种手段,例如阿拉伯语中插入元音经常是被用来防止出现复合辅音首,或在词中间出现复合辅音尾,如kull-hum“他们所有人”会被插入元音/u/,修复为kul.lu.hum(Gordon 2016)。在汉语方言也有出现插音的现象,例如,汉语影母开口一等字本来是零声母,在许多地方都会加一个声母[] 或[n]。加声母[]的地方较多,例如“爱”字,济南、西安、太原、成都、长沙都会增加一个[-]声母。还有些地方会在这个原本零声母的字前面加一个声母[-n],例如保定、大同、兰州、平凉等地(王力1983)。

五 换位

换位是指音段顺序的交换。与其他音变相比,换位比较少见,也比较零散。Gordon(2016)指出很多与换位相关的现象都是历时音变(Ultan1978b,Hock1985等)。换位也分为相邻换位和远距离换位。与远距离换位相比,相邻换位更常见。相邻换位两种常见的种类是是辅音与辅音的换位,以及辅音与元音的换位。元音与元音的换位至今没有见到过报道(Buckley 2011,Gordon 2016)。换位经常针对的是包含一个擦音的辅音丛,例如Faroese语(Lockwood 1955,Arnason 2011)中词根末尾擦音加塞音的辅音丛在后面加上中性词缀的时候会发生换位,如baisk-r“苦”在后面的词缀变为中性词缀的时候会变成baiks-t。又如,在Rotuman语中辅音与元音的换位,如mofa-moaf“垃圾”,mure-muer“风轻轻的吹”,peka-peak“稀少”(Gordon 2016)。换位现象在汉语方言中也有发现。例如,河南开封话中有一种[u]化音变,即名词后面加元音[u],意义相当于北京话的名词后缀“-子”。如“叉”单读[tʂha],表示“叉子”为[tʂhau],“刷”单读为[ʂua],表示“刷子”为[ʂuau]。当原本带[i]韵尾的字带上/u/发生韵变的时候会发生换位,例如[ai]加上[u]尾之后变成[iau],即[uai]变成[iau],例如“孩”[xai]变成[xiau],“麦”[mai]变成[miau],“筷”[khuai]变成[khiau]。开封话的例子说明,在韵母[u]化过程中,滑音[i]在核心元音后面的位置被新加的韵尾[u]占据之后,韵尾[i]并没有因此消失,也没有将特征转移到邻近元音上,而是在滑音层面上前移,取代原有的韵头滑音[u](刘冬冰1997,侍建国2002)。汉语方言中丰富的连读变调中出现过相邻声调的调域换位,例如丹阳方言变调中的换位,潮州方言中的声调曲折换位(ZhimingBao 1999)。

音变在语言发展中非常常见,虽然变化多样,但是遵循一定的规律,具有一定的音系触发机制。大多数触发音段的变化的机制都与减少发音力气的发声学机制或者与提高感知凸显的听觉机制有关,例如,同化是为了发音省力和语音流畅而产生的语言现象,增音也是使得发音过渡更加流畅和清晰,听觉上更容易辨别。音变的产生有可能以零散的、渐变的方式产生;也有可能在一些语言中已经变成了系统性的现象。音变的重要性在相关的语言、社会、文化研究中都不容忽视。

参考文献:

[1]陈泽平.福州方言研究[M].福州:福建人民出版社,1998.

[2]陈泽平.福州话韵母系统的生成音系学分析[J].语言学论丛,2013,(1).

[3]刘泽民.客赣方言的知章精庄组[J].语言科学,2004,(4).

[4]麦耘.中古精组字在粤语诸次方言的不同读法及其历史涵义[A].著名中年语言学家自选集·麦耘卷[C].上海:上海教育出版社,2012.

[5]田恒金,李小平.河北方言地名中的一些音变[J].语文研究,2008,(2).

[6]国伟秋.语音音段音变现象与语音语境之关联[J].外语教学,2005,(1).

[7]施晓.海门话的音变现象[J].语言研究,2002,(S1).

[8]李兵.元音和谐的类型学问题[J].民族语文,2001,(2).

[9]侍建国.浙江义乌话的[n]尾韵及其音变[J].方言,2002,(2).

[10]盛益民.鼻音的成音节化和去音节化——以吴语绍兴方言为例[J].语言研究,2017,(3).

[11]王立.汉语语音史上的条件音变[J].语言研究,1983,(1).

[12]王莉宁.汉语方言古入声的韵尾分调[J].汉语学报,2016,(1).

[13]王艳鸿.古苗瑶语*ts组音的今读类型及分布和形成[J].语言研究,2017,(3).

[14]Lyle Campbell.历史语言学导论(第2版)[M].北京:世界图书出版公司,2007.

[15]Matthew K Gordon.Phonological typology[M].Oxford:Oxford University Press,2016.

[16]Paradis Carole,Jean-François Prunet. Phonetics and phonology[M].New York:Academic Press,1991.

[17]Zhiming Bao.The structure of tone[M].Oxford:Oxford Univeristy Press,1999.

[18]Zhiming Bao.Sub-syllabic processes and the southern min syllable[J].Journal of East Asian Linguistics,2001,(3).