三种颈椎前路融合术对双节段颈椎病的疗效比较

詹碧水 蒋雪生 周国顺 陆骞

颈椎前路减压植骨融合内固定术是治疗单、双节段脊髓型或神经根型颈椎病的标准术式,单节段颈椎椎间隙减压使用自体骨或融合器,无论是否使用钢板均能取得较好的临床效果和影像学结果[1],但对双节段颈椎病,哪一种术式能够取得比较理想的效果,目前尚无统一认识。本文比较三种颈椎前路融合手术治疗双节段颈椎病的疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 2008年1月至2015年1月本院行前路手术双节段颈椎病患者226例,男123例,女103例;年龄25~72岁,平均(58.5±10.6)岁。病程0.5~11.5年,平均(5.4±1.6)年。其中 C3~545 例,C4~699 例,C5~782例。患者均有不同程度颈肩痛、麻木、肢体无力、步态不稳,病理征Babinski征阳性89例,影像学检查均提示颈椎双节段不同程度退变,突出椎间盘、增生骨赘压迫脊髓神经根,部分病例椎体后缘有骨赘增生,临床症状、体征与影像学证据相符。其中颈椎前路椎体次全切除钛笼植骨内固定组(A组)74例,男39例,女35例;年龄(57.9±7.4)岁。颈椎前路椎间隙减压融合器自体骨植骨内固定组(B组)83例,男47例,女36例;年龄(59.8±7.9)岁。颈椎前路椎间隙减压自体骨植骨自锁融合器固定组(C组)69例,男37例,女32例;年龄(54.9±8.4)岁。三组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 手术方法 插管全身麻醉,仰卧位,颈椎轻度后伸位,右侧颈斜切口约4cm,沿胸锁乳突肌内缘颈血管鞘和食管、气管鞘间进入椎体前缘,经C臂X线机荧屏监测定位手术椎间隙。(1)A组:先切除椎间盘,刮除上下终板软骨,用三关节咬骨钳将椎体大部分咬除,用刮匙或椎板咬骨钳去除椎间盘后缘骨赘、残留椎间盘和钙化后纵韧带,彻底减压后,取合适长度钛笼修整磨钝后填充自体骨,在台下助手适当牵引后置入骨槽,钛笼与椎体前缘在一条直线上,钢板(美国,史赛克)预弯后四枚螺钉固定,经C臂X线机荧屏监测无误后,止血冲洗切口,引流、逐层缝合(见图1)。(2)B组:用Casper撑开器撑开椎间隙,刮除椎间盘、软骨,咬除椎体后缘骨赘,测量椎间隙高度和宽度后用自体髂骨填充适合大小融合器放入椎间隙内,融合器前缘与椎体前缘一致,清除椎体前缘骨赘,钢板(美国,史赛克)预弯六枚螺钉固定,C臂X线机荧屏监测无误后,止血冲洗切口,引流、逐层缝合(见图2)。(3)C组:用Casper撑开器撑开椎间隙,处理椎间隙,用试模测量椎间隙高度和宽度,选用适合大小自锁融合器(法国,LDR)填塞自体髂骨后用专门置入瞄准装置辅助下将融合器置入椎间隙,融合器前缘与椎体前缘一致,将锁定插片沿插槽锤入下位椎体前上部分,C臂X线机荧屏监测良好后,止血冲洗切口,引流、逐层缝合(见图3)。

1.3 术后处理 术后常规心电监护、吸氧,气管切开包床边准备。术后72h抗生素使用,适当激素、营养神经对症处理,术后24h起床下地行走,术后48h拔除引流管。

图1 颈椎前路椎体次全切除钛笼植骨内固定术前、术后MRI

图2 颈椎前路椎间隙减压融合器自体骨植骨内固定术前、术后MRI

1.4 疗效评定 分别记录三组手术时间、术中出血量、术后引流量、住院时间;术后1周复查颈椎MRI了解术后减压情况;采用视觉模拟疼痛评分(VAS)进行术前术后颈肩痛评分;采用日本骨科协会(JOA)评分计算三组各时间点评分,评价脊髓和神经根功能。以手术节段头端椎体下缘中点和尾端椎体上缘中点连线距离表示椎间高度,测量各个时间点椎间高度改变;以枢椎椎体下缘切线与第7颈椎椎体下缘切线交角作为颈椎曲度测量各个时间点颈椎曲度;融合标准以动力位X线片融合节段无活动,融合节段可见骨小梁通过,必要时CT重建确认;并统计分析术后并发症。随访1~8年,平均(5.4±1.4)年。

1.5 统计学分析 采用SPSS21.0软件。计量资料用(x±s)表示,多组间比较用方差分析,组间两两比较用SNK-q检验;计数资料用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 三组患者手术情况比较 见表1。

表1 三组手术时间、出血量、术后引流量和住院时间比较(x±s)

2.2 三组患者术前、术后脊髓功能JOA评分和颈肩痛VAS评分 见表2。

表2 三组术前、术后JOA评分比较[分,(x±s)]

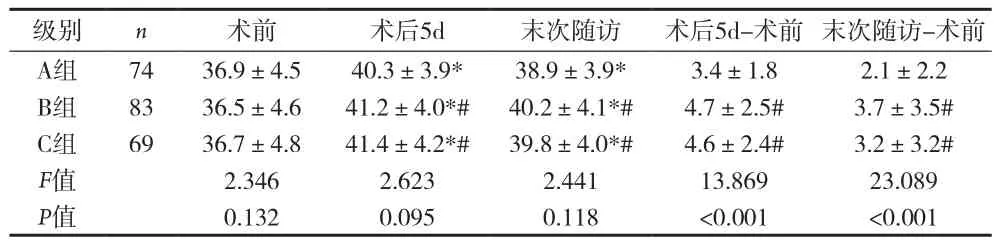

2.3 三组患者颈椎曲度术前术后改变比较 见表3。

表3 三组术前、术后颈椎曲度比较[°,(x±s)]

图3 颈椎前路椎间隙减压自体骨自锁融合器固定术前、术后MRI

2.4 三组患者颈椎融合高度术前、术后改变比较 见表4。

表4 三组术前、术后颈椎融合高度比较[mm,(x±s)]

2.5 三组患者术后并发症比较 见表5。

表5 三组患者术后主要并发症比较[n(%)]

3 讨论

3.1 减压与融合 颈椎前路手术主要目的是去除对脊髓和神经根的压迫,本资料椎体次全切除患者,大部分是椎体后缘存在增生骨赘、脱入椎体后缘髓核或者骨化的后纵韧带难以经过椎间隙解除压迫,表明椎体次全切除手术视野大,能够获得更大范围的减压,能够彻底去除椎体后缘骨赘特别是合并后纵韧带骨化,改善椎管内环境[2]。术后1周复查颈椎磁共振发现椎体次全切除术后未见致压物残留,而椎间隙减压有少部分患者存在致压物残留,减压不彻底情况。但本资料中,三种手术方式均能获得满意的神经根及脊髓减压。椎体次全切除术中出血量和术后引流量比双间隙减压明显增加,但手术时间比较差异无统计学意义,可能与椎体次全切除视野更开阔,只有2个减压平面,而双节段椎间隙减压视野较小,操作更加精细,需要处理4个减压平面,减压时间差别不明显,只是节省内植物钢板放置时间,因此颈椎椎间隙减压自锁融合器固定组比其他两组在手术时间上明显减少(P<0.05)。虽然椎体次全切除比双间隙减压术中、术后出血更多,甚至出现严重的症状性硬膜外血肿,但是椎体次全切除仍然是治疗两节段颈椎病不可或缺的一种方案。颈椎术后稳定性维持需要骨性融合,单节椎体次全切除只有2个植骨接触面,而双间隙减压有4个植骨接触面,所以椎体次全切除钛笼内固定术发生假关节几率可能相对较低。本资料三组融合率比较无差别,仅融合时间存在差别。

3.2 颈椎曲度和椎间高度 颈椎手术减压的同时恢复颈椎生理曲度及椎间高度,扩大椎间孔和颈椎椎管容积,可以进一步缓解脊髓和神经根的压迫,有助于恢复颈椎正常的生物力学功能,减缓相邻节段退变等[3]。本资料显示三种术式均能够获得比较满意的颈椎曲度和高度改善,长期随访发现,三种术式均存在出现不同程度颈椎生理曲度和融合节段高度丢失,与术前比较依然较好维持曲度和高度。但B组和C组在维持程度上明显大于A组(P<0.05),作者认为融合器具有与椎间隙上下终板相似形态,钛板预弯和6枚螺钉固定提高融合节段稳定性,或自锁融合器能够提供足够稳定性避免融合器下沉,而经过剪裁的钛笼在提供即刻生物力学支持的同时,需承担大部分减压后椎间撑开应力和术后颈椎活动产生的应力,使钛笼嵌入相邻椎体终板,易发生下沉[4]。本资料B组和C组在维持颈椎高度方面无差异,可能与使用自锁融合器在生物力学上能够获得早期稳定性有关;在维持颈椎曲度上,B组比C组能够更好的维持颈椎曲度,提示钛板更适合颈椎曲度变直或反曲的双节段颈椎病,但未发现颈椎曲度部分丢失对脊髓神经功能恢复的影响。

3.3 吞咽困难与邻近节段退变 术后吞咽困难是颈椎前路手术早期常见并发症,可能与术中食管牵拉时间和程度、椎体前方置入钛板对食管刺激、周围软组织的刺激和粘连等多种因素有关。Lee等[5]研究发现吞咽困难发生率与前路钛板的厚度成正比,钛板越薄,吞咽困难发生率越低。Chen等[6]对69例双节段颈椎病分别采用常规融合器钛板固定和零切迹锚定融合器固定,发现术后2月和6月吞咽困难发生率有明显差异,术后6个月零切迹融合器组吞咽困难消失,而常规融合器钛板组仍有15.6%患者存在轻度吞咽困难,与本资料结果相似,表明自锁融合器作为一种零切迹融合器,直接固定于减压椎间隙内,及放置在椎体前缘,不需显露大部分椎体,减少对椎前软组织的剥离;避免术中放置钛板对食管气管的牵拉和术后钛板螺钉界面对食管气管的刺激和损伤风险。手术时间缩短对食管气管的牵拉也有一定关系,能够减少术后发生吞咽困难发生率。邻近节段退变是传统颈椎前路手术远期并发症,可能与术中钢板的放置技术有关,钢板距离邻近节段椎间盘>5mm能够明显降低邻近节段退变的发生[7]。本资料中,自锁融合器直接放置在椎间隙内,最大程度减少对椎体前方前纵韧带和邻近椎间盘的损伤,有利于减少双节段颈椎病术后邻近节段退变。

[1] Kim CH, Chung CK, Hahn S. Autologous iliac bone graft with anterior plating is advantageous over the stand-alone cage for segmental lordosis in single-level cervical disc disease.Neurosurgery, 2013,72(2):257-265.

[2] Li J, Zheng Q, Guo X, et al. Anterior surgical options for the treatment of cervical spondylotic myelopathy in a long-term follow-up study.Arch Orthop Trauma Surg,2013,133(6):745-751.

[3] Park MS, Kelly MP, Lee DH, et al. Sagittal alignment as a predictor of clinical adjacent segment pathology requiring surgery after anterior cervical arthrodesis.Spine J, 2014,14(7):1228-1234.

[4] Huang ZheYu, Wu AiMin, Li QingLong, et al. Comparison of two anterior fusion methods in two-level cervical spondylosis myelopathy: a meta-analysis.BMJ Open,2014,4(7): e004581 .

[5] Lee MJ, Bazaz R, Furey CG, et al. Influence of anterior cervical plate design on dysphagia: a 2-year prospective longitudinal followup study. J Spinal Disord Tech,2005, 18(5): 406-409.

[6] Chen Yuanyuan, Chen Huajing, Cao Peng, et al. Anterior cervical interbody fusion with the Zero-P spacer:mid-term results of twolevel fusion. 2015, 24(9):1666-1672.

[7] Dong-Ho Lee, Jung-Sub Lee, Jin Seok Yi. Anterior cervical plating technique to prevent adjacent-level ossification development.Spine J, 2013,13(7):823-829.