西夏钱币新探

郑 悦 (中国人民银行银川中支)

回顾和审视西夏钱币的学术研究,在于汲取重要经验和反思前人失误,逐步解决诸如钱文释读、种类界定等方面缺陷。本文不妥之处,请方家批评指正。

一 学术史回顾

西夏钱币研究主要经历三个时期和阶段。

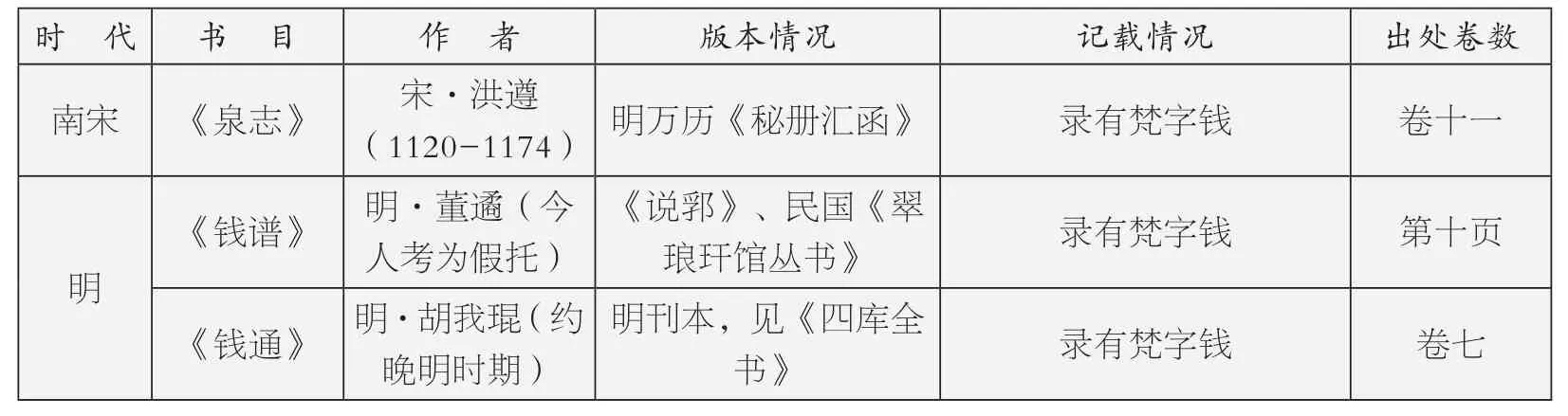

1.古典时期·著录阶段(表一)

西夏文钱币的著录。中国早期钱币著作《泉志》(文图增补虽存年代争议,但该书为明版本无疑),其中最早载有梵字钱及图,到初尚龄《吉金所见录》记刘青园在凉州发现窖藏西夏钱币和捡出梵字钱,并参考武威夏汉双语《凉州护国寺感通塔碑》后,认为“景严作泉志时即不识……数百年后破此疑窦”[1],首次将《泉志》录梵字钱确定为西夏铸币。此后,如《古泉汇》《选青小笺》《泉货汇考》等书,均称为“西夏梵字钱”、“西夏梵书钱”等。1894年《观自得斋丛书·泉志校误》作者摹写梵字钱文,已十分接近大安宝钱。1895年英国学者卜士礼对照《凉州护国寺感通塔石碑》,成为首位正确释出“大安宝钱”[2]的学者。1899年日本人著《古泉大全·丙集》录“夏文钱”两种共五品,至《飞青阁钱谱》录乾祐宝钱,该阶段共发现四种西夏文钱币,但除大安宝钱外,时人皆不解其余夏文钱意。

西夏汉文钱币的著录。最早见《钱谱名志》《钦定钱录》,录有天盛元宝。后《历代钟官图经》《钱录》《吉金所见录》等书,相继收录诸如元德通宝、乾祐元宝、天庆元宝、皇建元宝、光定元宝等汉文西夏钱币。

这一阶段西夏钱币著录多以文字记录或加附图为主要形式,除拓图外的木刻钱图均与实物存在很大偏差,同时还混有臆造品及伪钱等。

表一 南宋至清末民初录有西夏钱币条目的主要文献

时 代 书 目 作 者 版本情况 记载情况 出处卷数《钱谱名志》朱多(不详)康熙丁未年(1667年)序,道光丁未年刊本 录有西夏天盛元宝一条 十三页《钦定钱录》 清·梁诗正等有《西清古鉴》乾隆十四年本;《四库全书》本录有梵字钱、天盛钱 卷十四《历代钟官图经》清·陈莱孝(1728-1787)抄本,约乾隆三十九年(1774年)录有梵书钱,并描摹其收藏二品钱币文字(今按:应是大安宝钱)、录有元德通宝、天盛元宝、乾祐元宝、天庆元宝、皇建元宝、光定元宝条目卷六《货泉备考》清·永璥(1712-1787) 抄本录有梵字钱,另记西夏天盛钱条目;讹记西夏元昊大庆通宝钱一条卷四《钱录》 清·张端木(1711-1774) 嘉庆滬城梅益徵抄本 录有西夏钱:天盛元宝、光定元宝条目 卷五《吉金所见录》 初尚龄 嘉庆二十四年(1819年)刻本录有西夏梵字钱(今按:应是大安宝钱);元德通宝、乾祐元宝、天庆元宝、天盛元宝、皇建元宝、光定元宝、大德通宝卷十三清《古泉汇考》清·翁树培(1765-1809) 抄本有西夏钱条目,列梵书钱、贞观元宝、元德通宝、天盛元宝、乾祐元宝、天庆元宝、光定元宝条目卷六《钱志新编》 张崇懿 清道光十年(1830年)酌春堂刻本录有天授通宝、大德元宝、元德通宝、天盛元宝、乾祐元宝、天庆元宝、皇建元宝条目卷十三《泉史》 清·盛大士(1771-?)道光十四年(1834年)刻本录西夏钱“天盛、光定、皇建”钱等 卷十《选青小笺》 许元恺(不详) 道光二十四年(1844年)刻本录有天盛元宝、皇建元宝、梵字钱(今按:大安宝钱) 卷六《古泉汇》 清·李佐贤(1807-1876)同治三年(1864年)石泉书屋刻本录有西夏钱条目,梵书钱三品(今按:应是大安宝钱、天庆宝钱、乾祐宝钱),元德通宝、天盛元宝、乾祐元宝、天庆元宝、皇建元宝、光定元宝卷十五《古泉从话》戴熙(1801-1860)同治壬申(1872年)刻本录有乾祐元宝、天庆元宝、皇建元宝、光定元宝条目,并指出“元德为最少”卷三

时 代 书 目 作 者 版本情况 记载情况 出处卷数《观古阁泉说》清·鲍康(1810-1881)同治十二年(1873年)刻本 有“西夏梵字钱”条目 第十五页《古今钱略》清·倪模(1750-1825)光绪三年(1877年)两疆勉斋刻本卷十七清有西夏钱条目。录有永安钱、正德元宝、天盛元宝、乾祐元宝、天庆元宝、应天元宝、皇建元宝、光定元宝、乾定元宝等钱《古泉薮》杨守敬(1839—1915)仅录有西夏天盛元宝钱图 卷十一清光绪三十年(1904年)刊本,原中国历史博物馆藏本《飞青阁钱谱》杨守敬(1839—1915) 手稿录有西夏乾祐宝钱、乾祐元宝(铜、铁)、天盛元宝(铜铁)、皇建元宝、光定元宝钱图卷十卷九民国《泉货汇考》清·王锡棨(1832-?)民国十三年(1924年)中华书局影印本有“宋伪品西夏”条目,收录大德通宝、天盛元宝、乾祐元宝(铜、铁)、皇建元宝、光定元宝,录有梵字钱(今按:应是乾祐宝钱)《晴韵馆收藏古钱述记》清·金锡鬯(1767-1838)民国十九年(1930年)石印本录有梵字钱一条;录有天盛元宝、皇建元宝、光定元宝、乾定元宝卷六

2.民国时期·实证研究阶段

1914年罗福苌发表《西夏国书略说》对四种西夏文钱币做摹写并释读,正确释出乾祐宝钱和天庆宝钱钱文,西夏钱币正式进入学术研究视野;后《国立北平图书馆馆刊·第四卷·第三号西夏文专号》附四枚西夏文钱图,但印刷排版及释读有误,将大安钱和乾祐钱摆放错位,下注“天祐宝钱”。钱学著作《言钱别录》记叙“西夏番文略可识,先为福圣大安钱,元德通重别顺读,余尽旋读元宝钱,天盛乾祐有铜铁,乾祐天庆汉番钱,再举皇建与光定,文字四番六汉钱”[3],对西夏钱币的谱系描述清晰,并剔除天授、大德、乾定等臆造伪钱,可谓论定精审;丁福保著《古钱大辞典》,其中录有多种西夏钱币拓图;《泉币》(1940-1945年)杂志,刊有七篇西夏钱币文章,首推《介绍新发现一种西夏文钱》和《天盛铁钱背西》两文,前者论述贞观钱发现与释读,后者论说背西天盛钱,均为首次发现。但是,上述著作停留在简单的一钱一议上,缺乏系统归纳和梳理,钱币学解读深度不足,由于当时翻译西夏文钱币的先入为主和惯性沿用,导致释读问题遗留至今。

3.新中国时期·科学研究阶段

论著。彭信威著《中国货币史》(1954年初版)是首次总结西夏钱币种类的著作。牛达生著《西夏钱币辩证》(1984年),其观点后经过补充完善形成的西夏钱币谱系,被钱币学界、文博界相继采用。陈炳应著《西夏文物研究》(1985年),以及《西夏钱币论述》《西夏丝路贸易与钱币法》《西夏货币制度概述》等文,为西夏钱币研究提供重要思路和方法。周卫荣著《中国古代钱币合金成分研究》(2004),首次对西夏文钱币进行理化测定,填补了该领域空白。史金波著《西夏社会》(2007年),结合出土文献,进一步对西夏货币经济做了论述。

第二、图录。《西夏文物》(1988年)、《古钱币图解》(1989年)、《上海博物馆藏钱币·宋辽金西夏钱币》(1994年)、《中国珍稀钱币》(1996年)、《辽西夏金元四朝货币图录精选》(2003年)均收录各类西夏钱币;《中国钱币大辞典·辽西夏金卷》(2005年)收录西夏钱币更加详实;《西夏钱币考汇》(2007年),对西夏钱币版别进行细化。《中国国家博物馆古代艺术系列丛书:中国古代钱币》(2011年),录有馆藏西夏钱币。《历代货币大系·第四卷》(2014年),是目前收录西夏钱币图谱最丰富的大型图录。2016年《陇泉集粹》一书,辑录有珍贵西夏钱币。

这一阶段的西夏钱币著录、研究,能够融汇考古学、西夏学研究成果,对西夏钱币进行历史著录与考古发现雠校整理,通过梳理西夏文献、出土文书,探讨西夏货币制度和购买力,并重钱币理化检测数据积累。但是,还存在真伪甄别、文字释读、版式划分等方面的错误。

二 以往研究存在的问题

1.西夏钱币著录存在失误(表二)

表二 建国以来重要文献错录西夏钱币情况

图一

2.对钱不是西夏钱币的普遍特征

钱币学家戴志强曾指出,西夏钱币属于“低标准的对钱”[7],但目前大部分学者持“西夏对钱”[8]说,实为牵强。第一、无对钱的西夏钱币多。福圣(承道)宝钱可分出大字、小字等版;大安宝钱可划分出大字、草书、异书、背上俯月、背左月等多种版式;贞观钱版式单一;元德通宝有隶书、楷书两类,隶书钱可分宽缘、窄缘、异书等几种,楷书钱分开足、并足,或有小样、大样等多种,另有元德重宝;天盛元宝有广穿、背“西”、折元、背星、背月等版式;乾祐元宝分为长元、真书小宝、行书、正隆手、异书等版式;皇建元宝又分平头建等版式。上述西夏钱币文字、形制等均无配对规律可循,可知泛化西夏对钱实为荒谬之举。第二、成对钱的西夏钱币少。忽略文字对译差别,长元版乾祐元宝与版式单一的乾祐宝钱可成对钱,版式单一的天庆宝钱与天庆元宝也可成对钱,剩下仅有光定元宝楷书与篆书钱符合宋钱对钱概念。(表三)。

表三 西夏钱币种类与主要版式对照表

三 西夏钱币辨析与新释

1.天授通宝为臆造钱

部分历史学家、西夏学者认为西夏最早铸币是“天授通宝”钱。经查,最早是《钱志新编》收录“天授通宝”旋读钱图,称援引《泉宝录》,考定该钱为西夏元昊“天授礼法延祚”年间(公元1038-1048年)所铸。《古泉汇》则谨慎的将“天授通宝”以文字形式收录在“未见辽金西夏钱”条目中。又见严可均著《古今泉图》录有该钱,沿用《钱志新编》天授钱图,后《古泉大全·丙集》收录天授钱,也沿用此图。丁福保著《古钱大辞典》附旋读天授钱图,注为“伪品”。另有卫月望手拓大英博物馆藏旋读天授通宝图。《西夏文物》也录有一枚山西博物馆藏天授通宝直读钱(图二)。比较可见该钱铸造风格与西夏出土、传世钱币的铸造工艺(字口、穿口等)差别巨大,同比四者也存在明显差异,且从未出土或有传世品,故定其为臆造钱。

图二

2.福圣宝钱改译承道宝钱

陈炳应著《西夏文“福圣宝钱”辩证》(简称《辩证》)提出将福圣宝钱释读为“禀德宝钱”的“考虑”[9],但是由于罗氏翻译先入为主的因素,加之西夏无“禀德”年号或记载,此论并不为学界重视。此后《“福圣宝钱”改译“秉德宝钱”之我见》(简称《我见》)作者,对《辩证》观点做否证。二文争论焦点为:(1)译文与钱币文字有差异。钱币上第一字,可见明显左中右结构,而所译 (圣)字是左右字符结构;钱币穿右字,明显为左右结构,与所译 (福)字的左中右较多字符的结构差别明显,故《辩证》认为所译“福圣”名称与钱文“字形不对、完全不同”;《我见》虽承认钱币文字与 (福)、 (圣)二字不同,但又肯定确实是“福圣”二字,认为差异是“钱币铸造不精”造成,并否认钱币文字存在“缺笔”,习用“福圣宝钱”译法为好[10](文章后附罗福苌摹写钱图,即《西夏国书略说》中截图,以下简称罗氏摹写)。(2)元昊铸币争论,《辩证》认为元昊铸此钱,《我见》认为没有出土材料支撑,是谅祚所铸。

针对以上争论,现在将有关西夏文字摹写、考释如下:

第一、字形对照。[11]

(1)该钱所示西夏文中,除了宝钱二字译文无争议,钱币穿上第一字、笔者摹写及西夏陵碑刻(仁孝寿陵残碑M2X:1070)拓片 (圣)字、罗氏摹写如下:

比较可见,钱币穿上字非罗氏摹写的三连笔,以及《我见》一文认为的左右结构,而是明显左起笔从上至下、从左及右书写,且笔意相连的左中右结构文字,即由“ ”、“ ”、“”组成(在西夏文中,字符“ ”末笔撇点交叉与否均可通用,不影响字意表达),旧译字: (圣),无中部“ ”结构,最后字符“”,应是“ ”省笔所致,故释为“ ”(德)字。

(2)钱币穿右文字、笔者摹写及西夏陵碑刻(仁孝寿陵残碑M2X:45+489)拓片 (福)文字,罗氏摹写如下:

对比可知,旧译字:“ ”(福)结构与钱币文字不同。经比对,西夏文有“ ”(迅速)、“ ”([黎]、[力]、[利]族姓)两字与钱币近似,但释读均不通;罗氏摹写则是在钱币穿右文字中部添加一笔“”字符,形成他自认的“ ”(福)字,相近的西夏文有“ ”(妙)、“ ”(四),但是实际罗氏错写成“ ”(咒)字。鉴于西夏文构型与汉字类似,关键偏旁与结构的变化会导致文字意义改变,可知罗氏摹写是增笔错写,故其释读不成立。根据《辩证》一文提示,钱币穿右文字释读为“ ”字。参考大安宝钱草书、异书版,大字、安字、钱字的西夏文省笔规律,该钱币上“ ”字缺少字符“ ”中的1-2个符号,但省笔未突破规范字形,且兼顾了狭小币面承载较多文字笔画的实际,该释读可成立。

第二、福圣宝钱改译为承道宝钱。(1)《西夏文〈过去庄严劫千佛名经〉发愿文译证》(简称《发愿文》)中,汉译云“戊寅年中,国师白法信及后禀德岁臣智光等,先后三十二人为头,令依番译……。民安元年……”,参《番汉合时掌中珠》(整理本)中“行行禀德”[12],学者将原文“ ”译为“禀德”[13]后改译“持德”[14];有学者指出“ ”《文海》释:持者主持也。通“秉(手执)”,非“禀(报告)”,故《番汉合时掌中珠》存在错刻,“行行禀德”应是“行行秉德”,译为“秉德”,结合《发愿文》行文上年号对举,以及从西夏文用法角度来看“秉德岁”属专有名词,其年代应在戊寅年(1038年)至民安元年(1090年)之间,并参考未知西夏文写法的十个年号,与“秉德”意义相通的只有“承道—福圣承道”[15]。(2)参考《发愿文》中将“天祐民安”简称为“民安”的惯例,将旧译“福圣宝钱”钱币文字,直译为“秉德宝钱”,意译为“承道宝钱”。以解决钱币文字与“ ”(福圣)字形不对应问题,且西夏钱文的“承道”二字,可印证史载西夏年号 “福圣承道”名称,凸显了西夏钱币的文物价值。同时,避免关于元昊有无铸币这种史料、实物空缺条件下的无谓争论。

3.大安通宝非西夏铸币

1981年内蒙古三道营子发现窖藏古钱。属非考古发掘,后经回收、清理,在二十余万枚(1550市斤)钱币中挑出“大安通宝”[16],至今无考古出土发现,东北地区零星有发现,但可惜宁夏所见诸品或伪或改刻。故根植于“宁夏发现”数量的国属定性说不成立。

第一、史实考证。1067年(西夏拱化五年)毅宗谅祚死,其年仅七岁的长子秉常即位,秉常母梁太后摄政,国舅梁乞埋为相,因梁太后一族系汉人,为取得党项贵族及部落支持,恢复番礼,取消谅祚以来推行的汉仪政策,并时有犯宋之举。文献误引、时论过多的《西夏书事》及私史《西夏纪》,都云秉常“悉去蕃仪,复行汉礼”[17],但史料出处引述有误,查无此条。参《续资治通鉴长编》多条云“西夏国母屡劝秉常不行汉礼……秉常不从”,秉常生怨,企图政变被挫败,导致“幽囚”或“杀害”[18],参考西夏国相梁乙埋死,其子乞逋自立为国相,并在此后操纵乾顺朝史实。可见史料的“劝不行汉礼”与演化的“复行汉礼”有本质区别,不论秉常亲政、复位或者囚禁、死去,朝政都掌控在梁氏手中,蕃仪并未悉去,汉仪也未复行,故西夏铸汉文大安通宝“有悖于国策”[19],缺乏历史条件。

第二、风格比较。大安宝钱的铜质普遍发暗红,属于“二元铅青铜铸币”[20],钱币表面未有明显的铸造颗粒感,由于含铅量高经多年埋藏,该钱多呈筛网状腐蚀沙眼,且钱币工艺落后,穿口不精、流铜沾粘,多为不整的内圆外方角穿或半圆角穿口,部分背为上俯月。参考,三道营子发现的大安通宝钱,其铜质发黄、正背面流铜和铸造颗粒感明显,背有上仰月,文字字口较大安宝钱深俊,穿口直径大于大安宝钱均值,为内缩方角穿,风格、铜色与辽代钱币如助国、壮国、助国手大康近似,与西夏铸币差异明显。

三道营子发现品

大安宝钱的穿口及铜质

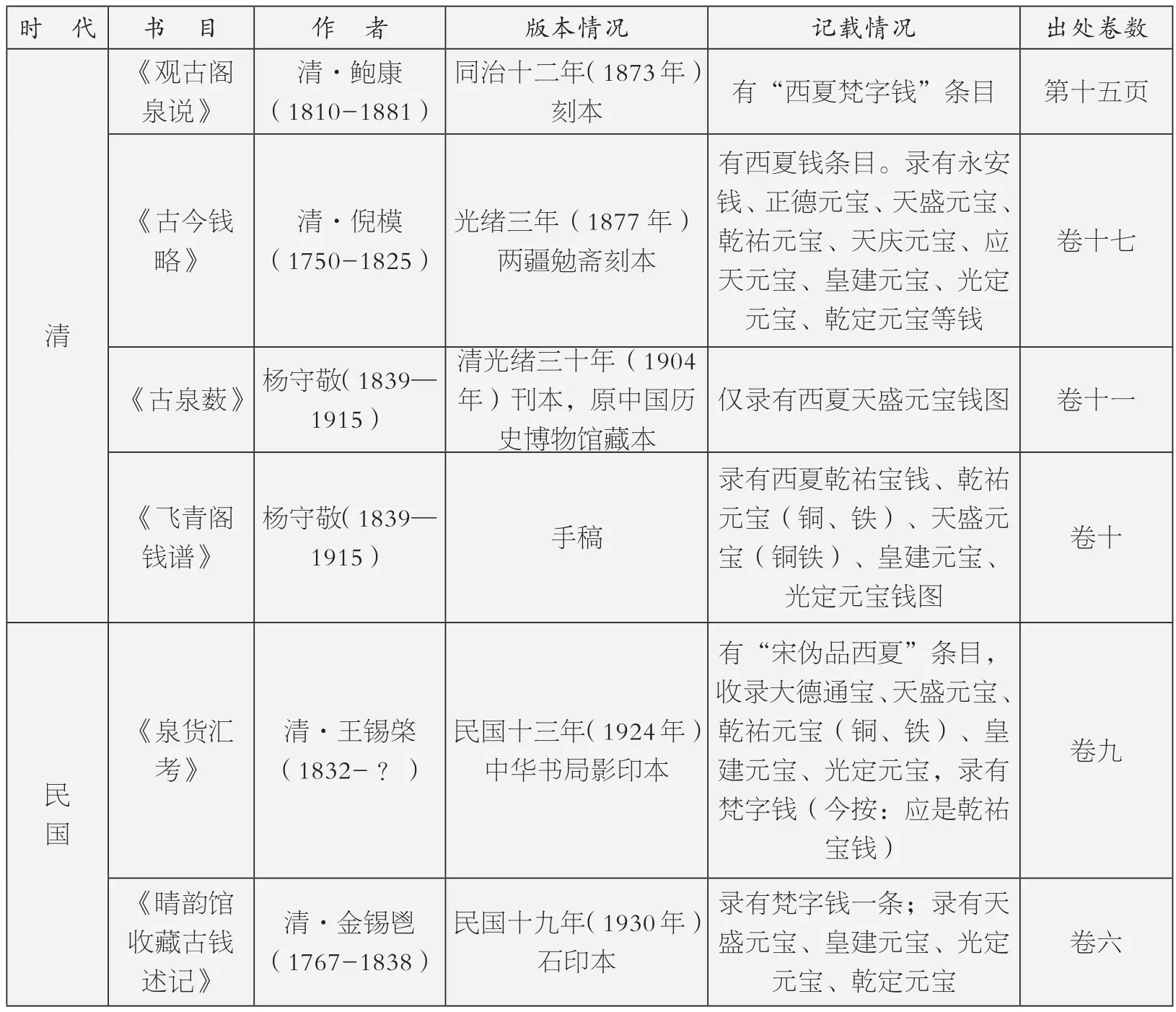

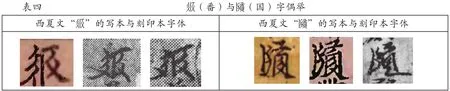

4.番国宝钱是伪钱

最早披露“番国宝钱”的是《宁夏同心县出土的新品西夏文钱币“番国宝钱”》一文,称该钱是“新品西夏文钱币‘番国宝钱’……西夏开国皇帝李元昊铸造”[21]。该类钱具有正面机械磨平、铜光亮闪,字口切削锋利的特点,不同于其他西夏钱币的铸造工艺,有学者明确指出是“臆造钱、改刻钱”[22]。笔者则从西夏文字释读角度出发,指出该钱“ ”(国)中部没有“ ”(意义“水”)的结构,均刻画为“”,此字符在西夏文中具有“不”的意义,因此“番国宝钱”存在西夏文“写法错误”[23](表四),其“宝钱”二字又系仿较少见的大安草书钱,以至走形颇为严重,不谙西夏文者一般难以区分错谬。至于认定该钱为“第六种西夏文钱币……大安年间试铸之物”[24],均缺乏史料与考古发现支撑。几年来,此钱已陆续出现4枚,其中3枚钱币红斑绿锈位置均一样,另一枚改刻走形,且人为处理痕迹明显,包浆几经变化,故定为伪钱。

(表中文字来源:《俄国藏黑水城文献》《西夏社会文书研究》)

图三 番国宝钱辑录

5.贞观钱读法

贞观钱文写作: 。钱文非旋读,也非直读。最早由赵权之发现,并根据当时所见西夏文材料予以翻译。其用工之勤,表现在亲自历数相关资料有“ ”259处,释为“德”有170处、释为“正”有81处、释为“平”7处、释为“方”1处;有“ ”20多处,均释为“观”,连用释为“贞观”年号。同时,作者看到钱币穿左“ ”字的特殊,查王静茹著《西夏研究》,均释为“本”,作者以为“或为钱字之别写”;又有《足斋泉拓》记叙贞观钱,称穿左字为“本”、“源”字,认为可通“元”字,释读为“贞观元宝”[25];《中国货币史》录有贞观钱,文字摹写有误,称“贞观宝元”[26]。经考证,钱币穿左“ ”字,读音为“没”,在西夏文献《文海》中释为“根,此者根茎也”。因此,在李范文著《夏汉字典》中,汉文对译义项归类为“根、根本”,该字还有宗、祖的意义,在佛经中一般翻译为“论”;同时,《番汉合时掌中珠》译释该字为“本”,后《西夏语文学》《新编西夏文字典》据之,义项归类为“本”。再看,汉字“元”的意义中具有“根”的意思,但是目前翻译西夏文“ ”字时,在谐音、义项均没有与汉字“元”有直接关联的译例,故直译、意译为“元” 例证不足,同时将“ ”字引申为“钱”[27],与“ ”(钱)混为一谈,不能真实反映贞观钱文字意义,实属不妥。故贞观钱可旋读直译为 “贞观宝本”[28],比照汉语“元宝、通宝、重宝”称谓,译称“贞观本宝”、“ 贞观根宝”也贴切。

总之,西夏钱币研究要借力历史学、西夏学、钱币学等其他学科,在加强真伪鉴定的基础上对旧学说与新发现进行深入探讨和厘清。相信在学人共同努力下,西夏钱币在科学研究阶段一定会不断走向深入。

注释:

[1] 初尚龄:《吉金所见录》,清道光古香书舍刻本,卷十三。

[2] 《国外早期西夏学论集(一)》,民族出版社,2005年,第52页。

[3] 方药雨:《言钱别录》,民国戊辰铅印本,1928年,第6页。

[4] 钟侃:《西夏简史》,宁夏人民出版社,1979年,第133页。

[5] 吴天墀:《西夏史稿》,广西师范大学出版社,2003年,第154页。

[6] 郑悦、张志超:《对西夏“篆书光定钱”的再认识》,《内蒙古金融研究·钱币增刊》,2012年,第1/2期,第34页。

[7] 戴志强:《戴志强钱币学文集》,中华书局,2006年,第105页。

[8] 牛达生:《西夏钱币研究》,宁夏人民出版社,2013年,171页。

[9] 陈炳应:《西夏文“福圣宝钱”辩证》,《甘肃金融》,1989年,增刊三。

[10] 牛达生:《“福圣宝钱”改译“秉德宝钱”之我见》,《中国钱币》,2010年,第2期。

[11] 参阅《同音》第760页,53B52号字;《夏汉字典》第11页0063字;第419页2544、2546号字;贾常业《新编西夏文字典》第72页,第105页。

[12] 李范文:《宋代西北方音》,中国社会科学出版社,2012年,第428页。

[13] 史金波:《西夏文〈过去庄严劫千佛名经〉发愿文译证》,《世界宗教研究》,1981年,第1期。

[14] 史金波:《西夏文〈过去庄严劫千佛名经〉发愿文译证》,《西夏史论文集》,宁夏人民出版社,1984年,第355页。

[15] 聂鸿音:《西夏文献论稿》,上海古籍出版社,2012年,第281页。

[16] 吴宗信:《三道营子窖藏古钱清理简报》,《中国钱币》,1986年,第2期。

[17] 见《西夏纪》卷十六、《西夏书事》卷二十四。

[18] 李焘(南宋):《续资治通鉴长编》,中华书局,2004年,第312卷。

[19] 庞雷:《大安通宝是辽钱》,《中国钱币》,2004年,第3期,第36页。

[20] 周卫荣:《中国古代钱币合金成分研究》,中华书局,2004年,第339页。

[21] 杨森:《宁夏同心县出土的新品西夏文钱币“番国宝钱”》,《宁夏钱币通讯》,2013年,第1期。

[22] 岳森:《谈谈对一枚“番国宝钱”的看法》,《宁夏钱币通讯》,2013年,第2期。

[23] 郑悦:《驳“番国宝钱”兼谈西夏钱币研究》,《宁夏钱币通讯》,2013年,第2期。

[24] 朱浒:《宁夏发现西夏文钱币“番国宝钱”》,《中国钱币》,2014年,第4期,第44-45页。

[25] 戴葆庭:《珍泉集拓》,新华出版社,1991年。

[26] 彭信威:《中国货币史》,上海人民出版社,2015年,第403页。

[27] 牛达生:《西夏钱币研究》,宁夏人民出版社,2013年,第48页。

[28] 史金波:《西夏社会(上)》,上海人民出版社,2012年,166页。