当代电子媒介传播下的大众娱乐音乐表演初探

方 伟

(中央音乐学院 北京 10031)

20世纪80年代初,流行音乐几乎是一夜之间传遍了全国大街小巷。它们以柔美的旋律、温婉的唱法而沁人心脾,除了根深蒂固的革命歌曲“情结”外,满足了人们合乎情理的情感追求。从台湾邓丽君的歌曲,到1984年春节联欢晚会上的《我的中国心》,随后崔健的中国式摇滚歌曲,再到1987年流行音乐歌坛刮起的“西北风”,一首首承载人们精神向往和真切情感的流行音乐陆续诞生。

20世纪90年代,随着市场经济、大众文化的繁荣,流行音乐沦为娱乐产业中商家谋取利益的商品,为满足消费者的需要而创作的缺乏内涵的表演形式屡见不鲜。另一方面,各种传播媒介的兴起,为大众以“娱乐”为导向的审美情趣推波助澜。生活中鸡毛蒜皮的琐碎小事都出现在音乐中,甚至逐渐走向了一种大众娱乐化的、空虚的“无病呻吟”。那么,我们将如何面对并剖析当代大众娱乐音乐这种表演现象呢?

一、“媒介化”的音乐表演活动

如果如彼得·约翰·马丁所述“音乐创造包含人们协作的过程”,a彼得·约翰·马丁[英] 柯扬译《音乐与社会学观察——艺术世界与文化产品》,中央音乐学院出版社,2011年版,第217页。那么人们的音乐表演活动,也就应被看作是表演者与音乐受众者的“共在”,通过音乐表演、听赏活动所“协作”的音乐实现过程。可是在这个过程中,表演者的音乐表演活动与受众的音乐接受活动之间并非“真空”,还存在着一个直接参与音乐表演活动的组成部分——媒介。

邢维凯曾指出,音乐的存在方式分三个层面,即本体、载体和显现体。其中,音乐的载体是音乐存在方式的一个重要层面。它是具体、可感的承载音乐的客体形式,如果没有它,人们便无法感知音乐本体的感性样态。a邢维凯《本体·载体·显现体——音乐存在方式的三个层面》,载《南京艺术学院学报(音乐及表演版)》1996年第4期,第10-15页。茅原先生认为:“由于信息的无实体性,无重量、不占空间、不可触性,信息如没有载体,就不能存在。”b茅原《未完成音乐美学》,上海人民出版社,1998年版,第66页。音乐,无论作为乐谱的符号形式,还是作为物理声响的显现体形式,所进行的传播活动都需要媒介的承载。人们也正是通过自身的感官与音乐传播中的媒介相接触,并在与它们的互动中获得音乐信息的。那么必然地,音乐表演行为所产生的信息,只有通过媒介的传播才能得以实现。

在传统的音乐表演活动中,表演者与欣赏者“双方除了声波传递的空气介质外没有任何其他的技术性媒介的介入”c曾遂今《音乐社会学概论》,文化艺术出版社,1997年版,第199页。,他们“面对面”“近距离”地通过口语媒介进行着信息交流。可想而知,音乐表演的内容正是通过口语媒介,在空气介质中得以实现和传播。整个表演过程直接被欣赏者所感知,由于受到声波传播范围的限制,音乐表演被极大地限制在一定的物理空间内,比如广场、沙龙、音乐厅等等。

随着科学技术的发展与进步,各种不同的新兴媒介孕育而生,如广播、电视、手机、电脑等,并介入到音乐表演信息的传播活动中来。通过这些新的信息输送渠道,表演者的表演能够更广泛、更快速地被接受者感知,以至于他们在表演之前先要选择表演的方式和媒介。因此,不夸张地说,音乐表演活动是被“媒介化”了的,脱离了传播媒介讨论音乐表演问题,是不现实的。然而笔者认为,媒介不仅仅是音乐表演的新渠道和新手段,也是将表演者音乐表演信息无限扩大和延伸的技术手段。它改变了音乐表演的形式甚至是表演者自身的表演行为与理念。

二、“前台后台”的分隔与融合

美国社会学家欧文·戈夫曼曾将人类社会看作戏剧舞台,人们在这个戏剧舞台上,根据不同的社会交流场景扮演着不同的角色。同时,他还将社会表演舞台分为“前台”和“后台”。d前台是个人与他人的交往中,表现于他人,努力维护自身形象的行为区域,在这一区域中表演者保持着得体的举止和严谨的形象。后台主要是提供表演者休息、放松、演练、与其他后台成员商量前台表演策略的区域,在其中表演者保持放松和随意的状态(欧文·戈夫曼[美] 冯钢译《日常生活中的自我呈现》,北京大学出版社,2009年版)。

以在音乐厅传统的音乐舞台表演为例:后台是音乐表演者做好技术、心理和准备的区域,在这里,表演者保持放松和随意的状态,但也可能慌张而忙乱。但是当幕布拉开,表演者步入前台的那一瞬间,他们就仿佛戴上了一个“面具”,所有后台的行为都被光鲜美丽而富有自信的表演所代替。在表演过程中,他们以观众期望的形象和技术水准进行表演,同时也期望自己的表演能够满足观众的需要。当表演结束时,他们再一次进入后台,恢复到个人放松的状态。相对于观众来说,后台的一切都像秘密一样被封闭着,他们看见的是表演者戴上“面具”后的音乐表演。

然而,大多数电子媒介所展现的音乐表演,与人们亲临观看的音乐表演有很大的区别。亲临的人们总是以固定的距离和视角去感受音乐传播者的表演,他们能够看见和获取的仅仅是表演者展露出来的“前台”信息,而“后台”则被严密地封闭在幕布之后。但是,电子媒介可以通过调节焦距和架设不同机位的方式,以不同距离、视角展现音乐表演者的表演过程。同时,电子媒介的镜头景别(近景和特写镜头)善于捕捉和展现表演者的表情和他们细致入微的动作姿态。在长时间近距离的拍摄下,表演者隐藏的“后台”信息被展露无遗,而这些恰恰是原先观众因距离而看不见的东西。a甚至如今的一些表演类节目,摄像机直接进入如化妆间、休息区等“后台”区域,有意识地暴露表演者的后台行为。正如美国社会学家约书亚·梅罗维茨(Joshua Meyrowitz)所言:“有了电子媒介,群体就失去了对自己后台情况的独有接触,并能看到其他群体的后台行为,”b约书亚·梅罗维茨[美] 肖志军译《消失的地域:电子媒介对社会行为的影响》,清华大学出版社,2009年版,第115页。电子媒介使音乐接受者更容易步入“后台”,并获得表演者原先在“后台”区域的信息,“前台”和“后台”的分界也就因此而变得模糊不清。

当然,我们现在仅仅说明了电子媒介介入音乐表演的手段与方式,出于它们的传播技术特性更加轻易地将音乐表演者的“后台”信息展露给接受者,可是表演者在面对当代媒介时,是否愿意将自己的“后台”行为通过表演活动显露出来呢?他们是如何考量自己的表演活动的呢?

三、社会交往中的“他者”

其实,人们在社会交往中往往会根据不同的交往场景,来选择和改变他们的社会行为。约书亚·梅罗维茨认为,“我们适应社会生活的方法之一就是学习我们文化中的场景定义,”c约书亚·梅罗维茨[美] 肖志军译《消失的地域:电子媒介对社会行为的影响》,清华大学出版社,2009年版,第2页。“每一个特定的场景都有具体的规则和角色,每一个人都会在不同的场合中无意识地改变自己的行为方式。”d约书亚·梅罗维茨 [美] 肖志军译《消失的地域:电子媒介对社会行为的影响》,清华大学出版社,2009年版,第20页。

笔者看来,对于场景定义这一社会规则而言,人们在特定的环境和习惯中习得,并似乎成为他们无意识掌握的东西。然而对于个人而言,他们“将要去哪”“将要去做什么”“应该采取怎样的行为方式更得体”等问题,要求人们不仅对他们将要面对场景环境加以判断,更要对自我的社会身份进行考量,并做出及时的调整来符合场景定义,而这种认同往往不是来自于“自我”,而是来自于“他者”。

法国哲学家萨特认为:“我通过我的经验经常追求的,是他人的感觉,他人的观念,他人的意愿,他人的个性。因为,事实上,他人不仅是我看见的人,而且也是看见我的人。”e张一兵《不可能的存在之真——拉康哲学映像》,商务印书馆,2006年版,第258页。

他称这样的“看见”为“注视”,并认为“他人的注视成为我对象化的条件,我正是为了取悦于这种看见而存在的。”f张一兵《不可能的存在之真——拉康哲学映像》,商务印书馆,2006年版,第258页。很清楚,萨特是将他人的“注视”视为个人存在的前提。

在笔者看来,“他者”首先并非是一个个体,也不是“你、我、他”中的“他”,而是对于“我”而言泛化的对象概念。在社会交往中,“他者”成为“我”形成的参照物,“他者”的感觉、观念和意愿形成了人们群体交往过程中的一般性标准与准则,而这些标准来自于许多约定俗成的社会风俗与习惯,它约束着我们该做什么,并且该怎么做。其次,在一定的场景中,“他者”也是与“我”发生社会交往关系的客体,作为个人“我”在社会中交往的对象。并且,“我”和“他人”互为“反指性他者”a让·鲍德里亚[美] 刘成富 全志钢译《消费社会》,南京大学出版社,2012年版,第12页。,两者都将自己定位于对方(“他者”)希望的那样而存在;两者也总是按照对方(“他者”)希望我们所做的那样去做。

(一)音乐表演中的“小他者”b 法国精神分析学家拉康在对人的“自我”来源研究中,区分了大他者和小他者。本文借用了他的词汇。

回到音乐社会中,我们时常会将音乐表演称为“二度创作”,这要求表演者需要揣摩和尊重原作者的意图,再现原作印象,同时也在渗入“自我”的体会与再创造。也许正是因为这样,我们在聆听同一部作品不同版本的表演时,总是能洞悉到表演者在表演过程中所体现的自我与个性,以及他们作为个体对音乐作品不同的诠释和理解。

可是当音乐表演者走上舞台,他们在表演活动中面对着正“注视”他们的观众时,他们的“自我”并非他们本真的“自我”,而成为他者眼中“自我”,一个他者眼中的表演者,表演者和欣赏者不由自主地成为互相关涉的“他者”。

在传统的音乐传播活动中,音乐表演者与欣赏者共在同一个音乐活动场景之中,表演者所面对的“他者”正是与他们同时在场的欣赏者。他们不仅不会无视欣赏者的存在,而且会按照他们所期望的那样,将自己定义为他人眼中的表演者,极力展现完美的音乐表演,并以最好的音乐表演打动接受者。他们会根据音乐接受者当时反馈的信息来调整自己的音乐表演行为,他们表演受欢迎的程度以及是否成功,都将由参与音乐接受的受众来裁定。而在场的接受者则以表演者期望的姿态和音乐欣赏行为出现,及时地参与,或者给予表演者恰当的反馈。

可是电视、网络等新兴媒介已经将更多、更广、更多元的群体,拉进了原先由音乐表演者和数量有限的欣赏者构筑的音乐场景之中。小范围内可数的“他者”,如今却成为数以百万的、甚至“不在场”的“他者”。表演者与欣赏者之间作为“反指性他者”便以新的希望和态度影响着对方的行为。表演者以一种全新的观念、一种满足新“他者”的方式观察和改变自己的表演行为,他们尽力地了解欣赏者所希望的是什么,并将自己的音乐表演信息按照欣赏者所希望的那样展现出来。欣赏者(“他者”)也已经摆脱了曾经传统音乐在场的种种规则、约束,淡化了作为在场观众应当担负的责任(如保持安静、表演完毕要鼓掌等)。这些不计其数的欣赏者,已经成为音乐表演者自我认同和影响其表演的“小他者”。

(二)音乐表演中的“大他者”

学者何晓兵曾在《媒介屏蔽——中国传统音乐传播与传承问题中的一个关键词》c何晓兵《媒介屏蔽——中国传统音乐传播与传承问题中的一个关键词》,载《文化研究》,2015年第1期,127-137页。一文中谈到,媒介作为信息的传输渠道,往往代表着某些团体的意愿,并行使着某种“意识形态”的功能,他们对各种信息的审核、把关和对信息内容的筛选,维护着他们自身的利益。那么显然,与所有信息一样,并不是所有的音乐表演都能够顺利地通过大众的传播媒介进行传播的。

另外,不可否认,当代媒介已经将音乐表演推进了市场运作和商业化的循环圈之中。音乐艺术本身就具有娱乐的社会功能,可是现今,人们微笑地见证着生活中那些怪诞的、丑陋的、荒谬的东西借着艺术的名义泛滥,娱乐似乎成为人们接受音乐艺术的最终目的。正如尼尔·波兹曼所言:“不管是什么内容,也不管采取什么视角,电视上的一切都是为了给我们提供娱乐。”a尼尔·波兹曼 [美] 章艳 吴燕莛译《娱乐至死·童年的消逝》,广西师范大学出版社,2010年版,第77页。当代传播媒介以其娱乐的方式,为人们在娱乐生活中的娱乐话题推波助澜,它们不仅把表演者荒诞、奇特的“后台”信息加工后表现出来,还让接受者满脸笑容并心甘情愿地期盼着。更糟糕的是,商品经济的利益关系裹挟着“娱乐”,让人们似乎在接受音乐的同时,又“无意识”地跳进了由媒介控制者、广告商共同设下的“温柔的陷阱”中,当然同时跳进去的还有广大音乐表演者。广告商将大笔的资金投入到通过媒体播出的,收视率高的音乐表演节目中,以赢得受众对广告的注意以及宣传商品的消费投入。他们倾尽一切力量将音乐表演转变为商品,将媒介受众转变为消费者。如果更简单而讽刺地说,其实,广告商和媒体制作人达成了“合谋”,后者将音乐表演者和音乐受众无情地卖给了前者!西方有学者认为,“受众观众被广告掮客毫无良心地出售。”b詹姆斯·罗尔[美] 董洪川译《媒介、传播、文化——一个全球性的途径》,商务印书馆,2012年版,第130页。如今看来,被出售的不仅是受众,还有音乐表演者。有人极端地说:“除了迅速抓住公众的好奇心并获得短期效益以外,没有谁会忠实地生产任何事物。在开发黄金时间的电视节目过程中,制作商、广播网络官员、电视台决策人和广告商都在研究并挖空心思猜测观众愿看什么……”c詹姆斯·罗尔[美] 董洪川译《媒介、传播、文化——一个全球性的途径》,商务印书馆,2012年版,第191页。这话虽有言过其实之嫌,但也有几分现实意义并令人深思。

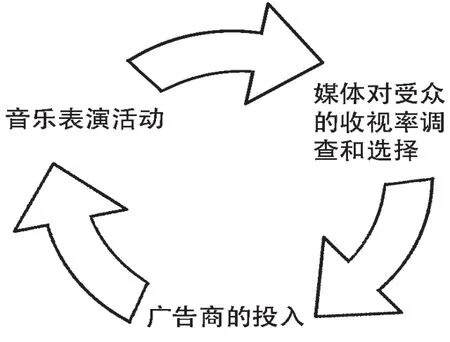

就这样,音乐表演者以其“娱乐”的方式吸引着接受者;接受者通过媒介,对于音乐表演的选择以及最终的收视率,又决定着广告商们把更多的金钱投入哪里,而这又制约着音乐表演者该如何调整自己的表演活动。(图1)

图1

当然,如果将音乐表演作为商品和受众消费的对象,并对它们的市场运作方式的进行更为深入的探讨,很可能将踏入经济学领域,这也许已远远超出了本文的研究范围。不过,通过以上的论述,我们已经可以察觉到,如今的大众媒介成为音乐表演的审核、筛选,并表现成为严肃的“督查者”,也成为将音乐表演者和他们的表演活动推向与金钱利益纠结不清的“罪魁祸首”。它与市场构成了“大他者”,影响着音乐表演者自身以及他们的表演活动。

结语

法国心理学家拉康曾经极端地认为,个人之“我”的形成发生于一种异化的强制性自我认同。它并不是自己存在,而总是作为他者的奴性认同——非我而存在。a张一兵《不可能的存在之真——拉康哲学映像》,商务印书馆,2006年版,第20页。

在他看来,人的自我就是由大他者和小他者所侵凌和占据的空无,所做的一切仅仅是他者的欲望,以及他者所要求他所做的。如果这么理解的话,音乐表演者似乎在不自知的情况下,将自我与个性让位于各种他者。他们似乎没有选择的权力,没有真正的本真和属于他们自己的个性创作存在,更不会有属于他们自己的音乐表演。这听上去骇人听闻,可是在如今现实的音乐表演活动中却屡见不鲜。“为名气作嫁衣、为荷包添底气”,为称霸新闻头条赚取观众的眼球,而不惜牺牲尊严、出卖自我而亵渎音乐表演艺术的行为恰恰是这样,他们已然成为拉康嗤之以鼻的那种无主体的躯壳。同时,拉康的深邃洞见又让我们认识到,音乐表演者作为社会活动交往中和他人眼中的个体,又不可能实现真正的“自我”和本真“个性”。人们的音乐表演活动,是在对以往音乐表演实践活动继承的基础上,在特定的音乐文化境遇之中,以及人们共识性的接受和理解包容中才能得以呈现的,而这些从某种意义上恰恰是拉康眼中的“他者”。

显然,人们已经无法阻止“媒介化”的进程,也无法回到那个曾经没有技术介入的“真空”社会生活状态中。对于如今的音乐表演而言,表演者如何在“小他者”的目光中、“大他者”的引诱下,保持自我的尊严、保持音乐作品的艺术性,如何在“自我”“小他者”以及“大他者”间寻找“最小公分母”的定位等问题,是表演者在保持业务水平之余不得不思考的问题。