“书画本同”论与宋元笔法变革

吴 静

(厦门理工学院 福建 厦门 361000)

元代赵孟頫在《秀石疏林图》中题字:“石如飞白木如籀,写竹还于八法通,若也有人能会此,须知书画本来同。”a赵孟頫[元]《赵孟頫文集》,上海书画出版社,2011年版,第236页。这一被后世广泛引用的文字道出了宋元绘画语言变革的核心,即将“写”,而非“描”或“绘”作为构成艺术形态的语汇。这一绘画用笔理念的转变,主导了元代及之后文人画整体的演变方向。以往研究多从形式和审美角度探讨元初这一绘画变革的缘由,并将之作为元代文人画成就形成的关键。但赵孟頫等元初士人为何在当时的艺术实践和理论言说中大力提倡书画同源同法,是值得当代人重新探讨的问题。

一、复归雅正:矫正宋弊的变革动机

宋代绘画在“格物”精神的带动下,写实性走向了高峰。写实的成熟除了要细致观物,深入理解万物特性之外,如何将所观察到的物象转化为逼真的艺术形象也十分关键,绘画语言的革新在这一过程中的作用尤为凸显。皴法,是中国绘画技法中的一种,大致出现于唐代,成熟于宋代。皴法,对两宋山水画写实性的推进起到了重要作用。两宋成熟的皴法打破了唐及之前仅以线条表现为主的局限,在勾勒轮廓之后通过毛笔中锋、侧锋、逆锋的灵活运笔,配合擦、染、点等手法赋予画面以更丰富的层次,也让所表现物像显露出与客观物更贴合的形态。皴法的使用能够呈现山川树木的阴阳向背,自然山石的肌理结构,也更有利于模拟出自然万物的不同质感。五代时期,北方的荆浩和南方的董源对“皴”的运用,被后世称为“斧劈皴”和“披麻皴”(图1),表现出了北方山川“善为云中山顶,四面峻厚”a米芾[宋]《画史》,俞剑华《中国古代画论类编》,人民美术出版社,1998年版,第655页。的雄奇险峻和江南“秋岚远景,多写江南真山,不为奇峭之笔”b沈括[宋]《梦溪笔谈》,岳麓书舍,2000年版,第140页。云气烟岚、草木丰茂的景象。董源、巨然等人的“披麻皴”使用中锋用笔;荆浩、范宽则为了表现山石斑驳的质感,多将毛笔横卧,侧锋行笔,就有了郭熙所谓“以锐笔横卧重重而取之谓之皴擦”c郭熙[宋]《林泉高致》,上海古籍出版社,1991年版,第581页。的说法。

图1

被熟练运用于绘画的这类写实性语言,是画家们在宋代理学“格物”观念下趋向写自然之“实”的产物。这类“格物”精神可以从宋代郭熙的《林泉高致》中看出。这种模拟真实物象的思路,在两宋时期也出现了一些不提倡形似的观点,苏轼为核心的文人集团是推崇这一文艺哲理化的典型。苏轼的“得之于象外”才能“咀嚼有味”d苏轼[宋]《邵茂诚诗集》,载《苏轼论文艺》,北京出版社,1985年版,第122页。、“论画以形似,见与儿童邻”e苏轼[宋]《书鄢陵王主簿所画折枝二首》,载《苏轼论文艺》,北京出版社,1985年,第234页。等都将创作目的指向超脱物外之“意”上。对于文艺语言涉及技法和观察力的问题,苏轼虽然也认为需苦心经营,但他更强调创作主体近“性灵”“灵感”类的“玄意”,并将这些思考具体在“游戏笔墨”f李福顺《苏轼论书画史料》,上海人民美术出版社,1988年,第201页。的实践中。苏轼在《题文与可墨竹并叙》中说到:“斯人定何人,游戏得自在。”所以后世对东坡书画的评论也常以这一特性为其做注,如黄庭坚就有“东坡居士,游戏于管城子、诸先生之间”的评价。g黄庭坚[宋]《豫章黄先生文集》卷一,载《四库丛刊》初编本。

北宋米氏父子是宋代“墨戏”绘画形态的定型者,米芾开创了“云山墨戏”画法(图2),为宋代山水画开创了新面貌;米友仁承续其父米芾以墨点构成山水的风格,“天机超逸,不事绳墨,其所作山水,点滴烟云,草草而成,而不失天真,其风气尚乃翁也”h汤垕[元]《画鉴》,人民美术出版社,1963年版,第40页。。苏轼、米芾等人的“墨戏”态度,成为两宋“文人画”的基本特点,它强调的是艺术创作非功利,这也是区分重技法和形似“画工”的方式。这种自在状态一方面解放了主体心性,使抒发自我情感成为艺术创作的核心;另一方面,超越言、象的心灵状态也更容易靠近无可名状之“意”,即宋文人所认为的文艺最高本体。以石恪为代表的两宋禅画,则是超脱物像之追求的另一取向。此派以禅宗不立文字,直指人心为主旨,笔墨讲求任心自运。这无形中给文艺注入了依靠“直觉”的特性,并强化了中国文艺此前因寻求“意”而已经存在了的尚“简”精神。落实到绘画中则表现为大泼墨与用笔的大开大合,随心随性。

图2

在两宋理学和禅宗思想的共同影响下,中国文艺中贵“无”尚“意”的精神取向,以及体“无”味“道”的动机论被综合成一种文艺哲理化的诉求。这种诉求以一种哲理性困境为背景:“无”所隐含的无限可能以及“意”之宏大内涵显然比“有”“象”更贴近本体之道,也更靠近自由之境,但这种哲理化取向却把可见可述的现象推向了虚无化的深渊。艺术的基本特性决定了它的实现必须通过语言和可见形象予以完成,如果没有物象的表现,美就失去了存在的可能。试图以道体的无限超越具象的有限,就必然造成“无”之本体性诉求与“文艺表现需借助象、言来实现”这一事实之间的矛盾。士人在文艺创作时,一方面不得不借助语言和形象作为表意的手段,另一方面又深刻地意识到“言”与“象”所存在的巨大局限;他们常在哲理性的超越中享受一种神圣感,但这种神圣感也容易演化为一种因过度追求“意”而产生对“象”和“言”的忽视,这就构成了南宋部分文艺“师心自用”的潜在危机。

苏轼、米芾重“意”且能够以良好的文化和技术修养为支撑;石恪尚“简”但不是“为简而简”,而是经过了“能繁而后简”。到了南宋,大斧劈皴法的大量使用对“意”的寻求在一定程度上成了漠视法度、滥用直觉的借口。李唐之后的刘松年、马远、夏圭及其传承者多使用此法(图3)。大斧劈以大侧锋行笔,不强调交叠用笔,注重“侧按踢挑,头重尾轻,轮廓随意交搭,一气呵成。”a郑绩[清]《梦幻居画学简明》,载《中国古代画论类编》,人民美术出社,1998年版,第949页。由于行笔时水分足、速度快,故其偶然性效果十分突出,它能够使画者有更多情感表露的契机,而不再完全被外在物象形态所牵制。这种笔法在强化自由酣畅的同时,牺牲了中锋用笔所形成的情感内敛和蕴籍之感,即在用笔速度加快的情况下,由于缺少中锋平缓书写的过程,个体情感往往容易溢出形式之外,笔墨语言也流向了简、燥、率。这一弊端是长期哲理化和虚无化主张的后果。

图3

针对两宋文艺“用笔纤细,傅色浓艳”“师心自用、自为能手”b张丑[明]《清河书画舫》,上海古籍出版社,2011年版,第515页。等问题,元初文人深恶痛绝。赵孟頫等人发起的书画复古论就将动因直指对宋末文艺诸弊端的矫正,力图使艺术复归雅正之道。如何能在书画语言中完成自我抒怀,又不以牺牲语言的品质?元人将书法用笔入画作为解决绘画语言偏颇的手法。

二、以“写”代“绘:语言独立价值的凸显

以书法用笔入画并非元人首倡,前有张彦远的“故知书画用笔同法”c张彦远[唐]《历代名画记》,上海古籍出版社,1991年版,第293页。,近有郭熙的“近取诸学书……此正与论画用笔同”d郭熙[宋]《林泉高致》,上海古籍出版社,1991年版,第581页。,以及米芾的“以篆笔画,颇有生意。又能篆笔画棋盘,笔笔相似”e米巿[宋]《画史》,俞剑华 编著《中国古代画论类编》,人民美术出版社,1998年版,第459页。等言论。但从郭熙、米芾的艺术实践来看,他们似乎更陶醉于由笔、墨、水渲染所营造出的整体气氛,而没有将用笔或语言意义放在核心位置。米家父子所创的“米点皴”在消解此前“以状物为目的之技法”的同时,并没有形成较此前皴法更具品质的替代性语言,故其艺术实践也常被认为是“狂生”之作。赵孟頫就曾批评米芾笔法过于剑拔弩张,认为其“芒角刷掠,求于匮蕴川媚则蔑有”a袁桷[元]《清容居士集》,中华书局,1985年版,第123页。。元人则不然,大多将语言的品质和意义视为绘画的核心问题,并创造性地解决了在宋人言、象、意之间的表象矛盾。元代笔法变革的重点,是以书法用笔矫正宋末绘画对语言的漠视问题,其关键人物是赵孟頫。

图4

图5

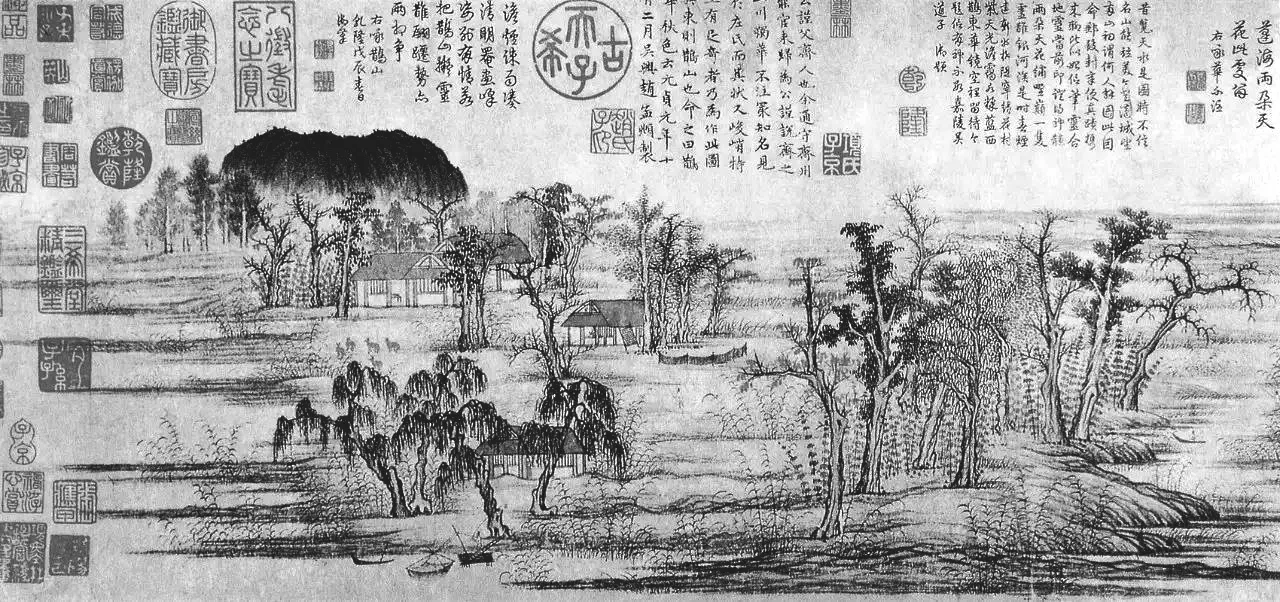

提出“书画本来同”的赵孟頫,其代表作《鹊华秋色图》(图4)和《水村图》(图5)是估证其观点的最好实践。两幅作品分别作于元贞二年(公元1296年)和大德六年(公元1302年)。从整体画面看,前期赵氏崇尚复归晋唐风范的精细勾勒填彩之古雅之气(如《幼舆丘壑图》的风格)已不复存在,语言在画面中被统一成董源、巨然一脉而来的披麻皴。但与披麻皴相比,赵氏用笔有了新的变化——此前宋人使用披麻皴,用墨、水较多,在皴的同时兼用擦、染等技法。到了赵孟頫这里,笔法被转变为介于皴与擦之间的渴笔枯墨,中锋用笔的线条互相交织编排,组合成既透露出物象质感,却又不完全以写自然之实为目的的面貌。

赵孟頫试图打通书法与绘画用笔,《鹊华秋色》与《水村图》的创作时间约在大德六年,属于赵孟頫中年风格成熟期的作品。此阶段赵孟頫开始密集地临习王羲之、王献之父子,并将之奉为圭帛,他力主王风的原因是欣赏二王的平稳用笔。如在《兰亭十三跋》第六跋中,赵孟頫感悟到:“题书法以用笔为上,而结字亦须用工。盖结字因时相传,用笔千古不易。右军字势,古法一变,其雄秀之气,出于天然。故古今以为师法。”b赵孟頫[元],《赵孟頫文集》,上海书画出版社,2011年版,第219页。赵孟頫所欣赏的是二王基于篆籀基础上的用笔方式,这种行笔能够抑制写者由于缺少合理节制,情感表达过于强烈,甚至冲毁外在形式的危险。在观看苏轼书法时赵孟頫就明确表达了这种审美追求:“观东坡书法,高出千古,而笔势雄秀,骨肉停匀,真得书家三昧旨。非鄙俗所能拟议。”c金梁等《盛京故宫书画录》(卷二),文渊阁四库全书版。如此,“书画本来同”思想以及具体实践就和赵孟頫的书学观点保持一致。d关于赵孟頫以书入画的例证,除了现存的作品,还可以从后人评论中窥见一二。如许有壬《题龙处厚所藏子昂画马并书杜工部诗》中有言:“书具画原柢,画寓书象形。诗于二者间,神功毒而亭。工诗岂暇画,能画诗或拙。独有郑伏虔,当时号三绝。湖洲松雪翁,清风玉堂仙。三事各臻妙,前身是伏虔。世知公书画,不知诗更雅。诗还写杜诗,千金莫酬价。”《宋文宪公全集》卷八《题山房清思图》记:“赵魏公以艺文名天下,及用篆籀法施于绘事,凡山水、士女、花竹、翎毛、木石、马牛之属,亦入妙品。”基于上述现象和元初文人书画主张,此时倡导以书入画就衍生出特殊的意义。

三、反写实与自我呈现

在《水村图》与《鹊华秋色》中,赵孟頫采用横势平远全景构图,将树石山峦从本应存在的自然背景中抽离出来。画面基本看不见北宋绘画主流形态中山石阴阳向背的空间营造,也没有为暗示远近和烘托空间季节氛围的氤氲岚气,两座山峰以均衡的姿态,放置在画面两边成为主体。这一构图特点正如高居翰对此画的研究所提示的那样:“中央的一丛树大得十分古怪,但是右边邻近有两个画里常见的舟中渔人,则是依远山而定大小,便显得太小。左边的鹊山脚附近有屋舍树木大的夸张,让鹊山相形之下突然变小了。类似这种空间及比例失调的情形俯拾即是。”a高居翰《隔江山色——元代绘画(1279-1368)》,三联书店,2012年版,第46页。对技艺完善且此时已有丰富阅画经验的赵孟頫来说,这些压缩空间、变化比例的举措显然是有意而为之,主观的剥离意味着他的创作目的不在于表现客观的自然空间,而是营造自我观念表达的心灵世界。更重要的是,赵孟頫已完全变“绘”为“写”,他用中锋用笔替代了原有的勾描和模拟物象的皴法与晕染。和宋代山水依靠水墨氤氲的氛围来表达情感的方式不同,赵孟頫表达自我的方式完全依靠笔,用墨的语言力量来实现。也就是说,赵孟頫以及文同等元初文人试图通过绘画语言自身的表现力来凸显主体情感的存在,“自我”的再现在这种语言转换中取代了宋画中“自然”的再现。这样,赵孟頫解决了米芾等人试图突破却没有完成的问题:通过援书法用笔入画,语言不再以模拟物象为最终目的,而成为承载创作者情感的存在。同时,书法用笔所积淀的文化涵养和深厚功力,又很好地避免了“我”之过于泛滥导致的漠视法度的问题,最终保证这一替代性语汇的内在高品质。

在绘画语言和风格层面,以往的研究常以唐代王维所创“破墨”山水及其代表的“简率”之风作为赵孟頫复古并传承的衣钵,并认为这种风格上的复归正是赵氏开启元四家画风以及元代绘画转折的关键点b该论参见拙著《文化理想与家国意识——论赵孟頫之文艺复古论》,载《文艺研究》,2018年第6期。,这个问题仍需要深入地理解。赵孟頫所谓“吾所作画似乎简率”c赵孟頫[元],《赵孟頫文集》,上海书画出版社,2011年版,第238页。之“简率”特征和两宋文人画一味推崇言外之“意”而可能落入“虚无化”之“简”不同。元人之“简”是将繁缛的皴法统一为书法之笔法,将原有点、线、面的复杂关系高度统一,是经过高度提纯之后的升华。正如赵孟頫所做的那样,他将原来以“物质”存在的山林树石统一为以“笔法”存在的万物,行笔所形成的“语言”不再是构成某种物像或意味的途径或工具,而成了价值载体和文艺创作的目的自身。通过强化语言品质,赵孟頫将绘画往“抽象化”的方向推进。正如何惠鉴所说,元人“否定了石的单纯物质性与自觉性的存在,使人分不开何者为石,何者为书法。”d何惠鉴《元代文人画序说》,载《赵孟頫研究论文集》,上海书画出版社,1995年,第79页。这一艺术取向在赵孟頫之后,如黄公望、倪云林等元代书画大家的笔下得到进一步发扬。“物”和“我”也在这种语言的高度提纯和内涵的扩展升华中合一。

四、雅俗之分与群体区隔

长期以来文人士大夫“耻于绘事”的局面到元代大为改观,特殊的社会局势使越来越多的文人投身文艺。在雅与俗的界限日渐模糊的形势中,赵孟頫等出身贵族的士人仍然努力保持着雅俗之间的距离。这直接针对着元以来社会阶层边界解体带来的俗文化泛滥的现象,以及元统治者对实用的偏重所导致的文化功利性危机。宋人认为,精神境界的高低是区分职业画家与文人画家的差异,这才有了苏轼等人追求超以象外之“意”的艺术取向。但语言水准的高下在赵孟頫等元代文人看来,同样是将文人文艺区别于画工等“行家”文艺的重要标识。如果说“应物象形”“随类傅彩”“传移摹写”“经营位置”这六法中的后四法为画工与文人研习之后均可实现,那么“气韵生动”与“骨法用笔”便是文人使自己与职业工匠区分开来的根本。以书法用笔入画正是“骨法用笔”的实现。纵观中国书画史就会发现,描与绘可能是职业画工所擅长的,但更具抽象性并讲求骨力与意蕴的书法,则需要深厚的文化修养才能实现,绝非人人所能的。具备这些条件的书学主导者非大夫文人莫属。因此,强调以书入画使文人掌控了创作语汇的主导权,也使绘画成为继书法之后体现文人知识修养与道德修养的载体,更是文士间彼此沟通和划定群体界限的工具。

结语

元代的“文人画革命”很大程度体现在笔法语言的变革上。这一做法使“言”不再只是用来构成“象”或表达“意”的工具和载体,也不再仅是某种概念或符号,而是蕴籍文化涵养,带有主体情感的独立存在,以价值和创作为目的。在这一注重语言自身内涵与文化品味精神的背景下,中国文人画开始形成深秀、苍润、含蓄的画风,具有了清新雅正的气质,形成内在精神与外在形态协调统一的新格局。也正是从这种变革开始,文人主导的笔墨形态逐渐成为了中国绘画艺术的主流。