单元立场下的物理课时教学设计探讨

——以“光的直线传播”为例

(江苏省无锡市江南中学,江苏 无锡 214000)

1 教学设计背景

1.1 教材分析

苏科版物理八年级上册“光的直线传播”一节的主要内容有两点:一是光的直线传播,二是真空中的光速。本课时内容不仅能解释影子的形成、日食、月食等自然现象,更是几何光学的基础,为进一步探究光的反射、折射规律提供了必要的知识储备。这部分知识与生活密切相关,而且实验众多、现象有趣,可大大提高学生的学习热情和探究欲望。

1.2 学情分析

学生通过生活体验以及小学《科学》的学习,已经对本课时内容有了一定的感性认识,知道光沿直线传播,他们对自然界中的各种现象充满好奇。但是对于刚刚正式接触物理的学生来说,还缺乏经验的积累,对科学探究的方法和基本程序的掌握比较欠缺,因此在教学策略上应以学生所熟悉的话题引入教学,让学生在学习的过程中总结规律、掌握科学探究的方法,并逐步去理解和应用。

1.3 概念界定

单元不是单纯指学习内容单位,还包含“学习内容、目标、方法、评价”等,“如何设计和制作一个机械模型”“如何认识光的传播”等都可以视作一个单元。

单元设计既是课程开发的基础,也是课时计划的背景条件。它是课时计划的指引,是“核心素养——课程标准——单元设计——课时计划”链环的中观层面的设计,其决定性的环节是核心素养,要整合不同的教学方略。设计的重点是目标的设计(明晰教学目标)、方法的设计(聚焦知识建构)与评价的设计(有效反馈)。

课时设计是基于课程标准,解读教材知识结构,将单元学习内容分解为具体课时教学目标,并结合教材内容设计“探究活动”,思考以问题链为载体的“思维载体设计”和以探究实验为载体的“资源载体设计”,从而对学生物理观念的建立、科学方法的习得进行系统设计,对学生科学思维能力进行连续的培养。

2 设计思路

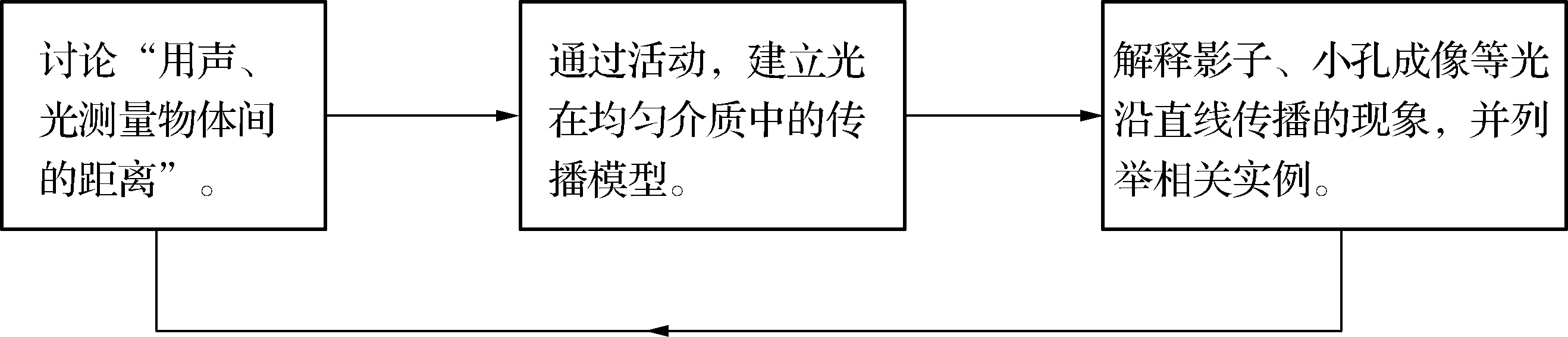

本单元第一部分内容可围绕“测量距离”的话题,通过交流、分析,引导学生比较光和声传播特点的不同。在确定利用光测量月地间距的方案后,展开学生对光的传播路径的讨论。此教学过程不仅体现了与前单元内容的相互关联,而且将本单元各课时内容进行了有效的链接,体现了单元设计的思路。

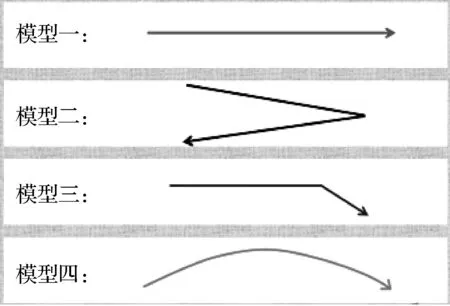

第二部分主要是通过学生探究活动,建立“光在均匀介质中沿直线传播”的物理模型。在传播模型建立后,结合实验和日常生活中的应用,用光的直线传播解释影子、小孔成像、日食和月食等现象。再引导学生思考光传播路径的其他模型,为探究光的反射、折射规律提供必要的知识铺垫。

3 课时目标

(1) 了解光能在真空中传播,知道真空中的光速。

(2) 能通过探究,归纳得出光在均匀介质中的传播规律,进而能用光的直线传播来理解影子的形成、小孔成像、日食、月食等现象。

(3) 了解我国古代及现代在光现象研究上的成就,知道中华文明对科学发展做出的贡献。

4 教学重、难点

(1) 教学重点:通过实验探究,了解光的传播规律,建立“光在均匀介质中沿直线传播”的物理模型。

(2) 教学难点:结合生活实际理解光的直线传播。

5 教学流程

图1

6 教学过程

6.1 测量物体间的距离

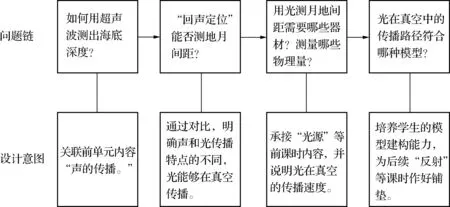

用PPT展示“声呐测距”话题,随后展开如图2所示的教学“问题链”。

图2

说明:设计本环节主要有三个目的,一是将声、光进行知识比较,二是介绍真空中的光速、光线等相关知识点,三是由实际问题引出对“光的传播模型”的研究,“光的传播模型”如图3所示。

图3

6.2 建立光的传播模型

请学生选择课桌上合适的实验器材,探究光在均匀介质中的传播。实验器材为:激光笔、喷雾器、一装有水(滴有少量牛奶或豆浆)的烧杯、三个开有小孔的硬纸板、夹子、一根细棒、不含果粒的果冻等。

学生实验后展示成果。

(1) 用喷雾器在激光传播的路径上喷水雾,可以观察到光在空气中的路径是一条直线。

(2) 用激光笔发出的光束向滴了少量牛奶的水中投射,可以看到光在水中沿直线传播。

(3) 用激光笔发出的光直接照射果冻,发现光在果冻中沿直线传播。

(4) 用夹子把三个开有小孔的硬纸板固定,再用激光笔照射,透过三个硬纸板的小孔观察到后方光屏上出现光斑,然后用一根细直棒穿过三个硬纸板的小孔,说明光在空气中是沿直线传播的。

引导学生归纳得出结论:光在均匀介质中是沿直线传播的。

说明:鼓励学生利用自己身边的器具进行实验,让他们多尝试、多思考,打破书本、思维的局限,像科学家一样思考、探究。这样的课堂探究更为开放、灵活,让学生真正成为一个探究者,成为课堂的主人。学生合作探究出的成果由他们自己展示,不仅可以培养他们团结协作解决问题的能力,培养他们交流表达的能力,更能让他们体验到成功的喜悦,提升他们的自信心。

6.3 古今对光的直线传播的研究与应用

(1) 我国古代学者对“光沿直线传播“的现象曾做过许多研究

① 解释影子的形成。北宋学者沈括所著《梦溪笔谈》中有如下记载:“若鸢飞空中,其影随鸢而移…”,意思是说,若老鹰在空中飞翔,它的影子随老鹰而移动。

让学生交流影子的形成,说明光在传播的过程中,遇到不透光的障碍物时,在障碍物后边会形成影子。教师用PPT向同学们介绍影子形成的光路图,并告诉学生日晷就是利用光沿直线传播来工作的。

② 解释小孔成像。战国时期的《墨经》中记述:“景到,在午有端,与景长,说在端。”“光之人,煦若射,下者之人也高,高者之人也下……”意思是:通过小孔成的像是倒立的。

让学生使用自制的小孔照相机,观察小孔成像的特点,并尝试解释原因。

(2) 引导学生思考光的直线传播在现实生活中的应用,如激光准直、站队看齐、摆齐桌椅、射击瞄准、测距等。组织学生利用光的直线传播知识将3根大头针扎在泡沫塑料板排成一排,并交流方法和依据。

(3) 我国现代科研项目“夏商周断代工程”中光直线传播规律的应用

① 解释日食、月食的形成。利用三球模型展示,结合视频了解日食、月食形成的动态过程。

② 介绍“夏商周断代工程”中利用日食、月食推算年代的做法。

(4) 组织学生利用激光测距仪模拟测量地月间距

在进行本环节教学时,应注重问题情境的设置,可以以影子的形成、小孔成像的历史研究作为背景,结合学生的现场操作、观察,激发学生的学习兴趣,并通过分析、交流将光的直线传播规律应用于实际生产和生活中。

7 课时作业

(1) 阅读:课本P77有关历史上测量光速的过程。

(2) 思考:在哪些情况下,光不是沿直线传播的?为今后学习“光的反射”“光的折射”等内容提供铺垫。

参考文献:

中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012.