三门峡庙底沟唐宋墓地出土精品

□谭红

唐宋考古中有一个有趣的现象,就是瓷窑遗址发现的小件器物很少出现在墓葬中,这让我们一度怀疑这些小件器物都是生活用品[1],不用于墓葬随葬。实际情况并非如此,1990年在西安西郊热电厂一座唐墓中发现的9件三彩小件器物,张全民先生认为其中骆驼、鸟、狮子、猴头埙是黄冶窑的产品[2]。通过仔细观察,我们认为这9件器物都是黄冶窑的产品。

2002年、2003年,河南省文物考古研究所在三门峡庙底沟遗址边缘区域发掘了170多座唐宋墓葬[3],墓中出土众多小件器物,大部分属于三彩器,少量为瓷器。我们认为这些三彩器应该也是黄冶窑的产品,而瓷器则窑口不一。兹根据其用途,按茶具、生活用具、玩具的顺序予以介绍,以飨读者。

一、茶具

唐代陆羽撰写的《茶经》记载有二十多种茶具,但北方墓葬常见的茶具与记载略有不同,主要有茶注、水方、风炉、鹾簋、滓方等。

1.茶注 一般情况下,简报称为“注子”,未言明是茶注还是酒注,实际上晚唐墓葬多随葬成套的茶具,即便只有一件注子,也应视为茶注。现介绍四件。其一,三彩茶注,出于M198。侈口,卷沿,圆唇,束颈,弧肩,鼓腹,假圈足略内凹。肩部一侧有短流,相对一侧有泥条状鋬。口沿及外腹壁施酱黄、绿、白三色釉,不及底。口径3.6厘米,腹径5.9厘米,足径3.6厘米,高8.4厘米。(图1)其二,酱黄釉凤首茶注,出于M233。侈口,圆唇,束颈,溜肩,鼓腹,平底。口前部为凤的下喙,中部捏在一起,上加凤的眼、上喙、冠,冠向后越过口的后部达于腹部成为鋬,鋬饰象形羽纹。口沿至下腹部施酱黄釉。腹径4.5厘米,足径2.8厘米,高8.2厘米。(图2)其三,酱黄釉茶注,出于M24。喇叭口,圆唇,长束颈,平折肩,鼓腹,内底平,矮圈足。肩部一长流,相对一侧一桥形鋬;肩外缘、腹上部各一周凹弦纹,腹部八道瓜棱纹。沿至下腹施酱黄釉。口径4.8厘米,腹径6厘米,足径 3.9厘米,高10.9厘米。(图3)其四,白釉茶注,出于M57。近直口,厚圆唇,直颈,平折肩,鼓腹,内底平,矮圈足。肩外缘长流残,相对一侧口沿与肩间有泥条状鋬;腹饰八道瓜棱纹。沿至圈足施白釉,冰裂纹较多。口径2.5厘米,腹径4.5厘米,足径2.8厘米,高6.2厘米。(图4)

图1 三彩茶注(M198:8)

图2 酱黄釉凤首茶注(M233:3)

2.水方 水方是取水煮茶的器具,一般为壶形。现介绍一件。三彩水方,出于M198。口、腹、足均呈半壶状。直口,平折沿,方圆唇,束颈,宽弧肩,鼓腹,内底平,矮圈足。颈肩相接处戳印指甲纹,扁平一面周缘有凹弦纹;鼓腹正中有一道瓜棱纹,肩、下腹有四个穿,用以系绳。口沿、器表施绿、白釉,以绿釉为主。口径8.4厘米,腹径15.2厘米,足径10.8厘米,高19.2厘米。(图5)

3.风炉 风炉是煮茶的炉子。现介绍一件。三彩风炉,出于M198。口、腹大致呈方形。敛口,圆唇,矮领,广肩,直腹略鼓,平底,四角有四个粗壮象足。一侧肩部有两个小纽;肩腹部装饰有纵带状齿纹。沿至腹饰绿釉,足饰酱黄釉。口径3.8厘米,腹径10厘米,高7.4厘米。(图6)

4.鍑 鍑是煮茶的锅。现介绍两件。其一,姜黄釉鍑,出于M198。为提篮状。敛口,圆唇,弧肩,鼓腹,假圈足。口沿横置一绹状提梁,提梁两端饰泥钉。提梁、肩、腹饰黄釉,下腹、圈足露胎。口径1.25厘米,腹径3厘米,底径3.7厘米,高4.3厘米。(图7)其二,酱黄釉鍑,出于M198。提桶状。侈口,方唇,斜直腹,平底。沿上提梁失。腹饰六周凹弦纹。口沿至中腹饰酱黄釉。口径4.7厘米,底径3.7厘米,残高4.3厘米。 (图8)

图3 酱黄釉茶注(M24:3)

图4 白釉茶注(M57:1)

图5 三彩水方(M198:6)

图6 三彩风炉(M198:7)

图7 姜黄釉鍑(M198:14)

图8 酱黄釉鍑(M198:15)

图9 白釉小罐(M164:3)

5.鹾簋 鹾簋是盛盐、花椒的盛器,器小、便携是其特点,器形多样。现介绍四件。其一,白釉小罐,出于M164。侈口,卷沿,尖圆唇,极短束颈,弧肩,鼓腹,假圈足内凹。口沿至腹部饰白釉,加饰大片的绿彩。口径4.8厘米,腹径7.8厘米,底径4.6厘米,高5厘米。(图9)其二,绿釉小罐,出于M198。器形大体同前罐。通体饰绿釉。口径4.1厘米,腹径8.4厘米,底径4.8厘米,高6.8厘米。(图10)其三,白釉葫芦瓶,出于M48。小口,方唇,束颈,弧肩,鼓腹,假圈足略内凹。口至下腹施白釉。口径0.7厘米,腹径3.7厘米,底径2.6厘米,高5.2厘米。(图11)其四,黑釉葫芦瓶,出于M208。器形同前,器体较大,颈部设对称双系。口至下腹施黑釉。口径2.2厘米,腹径11.5厘米,底径7.3厘米,高16.6厘米。(图12)

6.滓方 滓方原名唾壶,从茶具清洗出来的残渣亦可盛于其中,故名滓方。现介绍三件。其一,黑釉滓方,出于M83。七瓣葵花口,长束颈,窄弧肩,鼓腹,小圈足。除圈足、外底,通体施黑釉。口径13厘米,腹径10厘米,足径5厘米,高8.1厘米。(图13)其二,茶褐釉滓方,出于M89。十四瓣葵花口,略束颈,微鼓腹,中空饼状圈足,下腹与圈足之间有四个泥条状支架。腹部贴塑四朵宝相花,口、颈、下腹饰凹弦纹。除圈足外,通体施茶褐色釉。口径14厘米,腹径10.8厘米,足径6.3厘米,高12.2厘米。(图14)其三,白釉滓方,出于M91。七瓣葵花口,长束颈,窄弧肩,直腹微鼓,中高圈足。肩部饰两周凹弦纹,腹部饰八道瓜棱纹,圈足三个花形镂孔。通体施白釉。口径12.6厘米,腹径11.2厘米,足径8.1厘米,高10.4厘米。(图15)

图10 绿釉小罐(M198:10)

图11 白釉葫芦瓶(M48:1)

图12 黑釉葫芦瓶(M208:2)

图13 黑釉滓方(M83:1)

图14 茶褐釉滓方(M89:1)

图15 白釉滓方(M91:1)

二、生活用具

主要有杯、灯、尊、粉盒、柳斗等。

1.杯 一件,出于M166。敛口,细圆唇,深鼓腹,小喇叭圈足。近口处饰一周凹弦纹。通体施白釉。口径9.3厘米,腹径10厘米,足径5.5厘米,高8.8厘米。 (图16)

2.灯 现介绍两件。其一,三彩灯,出于M5。侈口,平折沿下倾,圆唇,弧腹,矮喇叭圈足。腹部刻饰莲瓣及草叶。沿至腹饰黄、绿釉,内壁、圈足露胎。口径10.3厘米,足径5.5厘米,高6.5厘米。(图 17)其二,白釉灯,出于 M193。直口,平折沿下倾,圆唇,折腹,喇叭状高圈足,圈足起两周凸棱。口沿至圈足中部施白釉,余露胎。口径10.2厘米,底径5.2厘米,高8.3厘米。(图18)

3.尊 一件,出于M98。直口,平折沿下倾,方圆唇,直腹略束,圜底,高柄,圈足失。沿上饰一周缠枝忍冬纹,腹饰蕉叶纹,叶上戳印珍珠纹,柄起三周凸棱,棱上摁压凹窝。通体施青釉。口径24厘米,腹径17.3厘米,残高21.2厘米。(图19)

4.粉盒 一件,出于M198。盖,母口,圆唇,直腹壁,弧顶,顶塑四瓣花。盒,子口,细圆唇,直腹壁,下腹内折,平底。内外壁通体施白釉。口径8.3厘米,腹径8.4厘米,底径4.9厘米,高5.5厘米。(图20)

5.柳斗 一件,出于M17。红陶。敛口,方唇,弧腹,圜底。通体仿柳条纺织的篮,因无提梁,故称为斗。口径8厘米,腹径7.7厘米,高5.1厘米。(图21)

图16 杯(M166:1)

图17 三彩灯(M5:1)

图18 白釉灯(M193:7)

图 19 尊(M98:1)

图20 粉盒(M198:11)

图21 柳斗(M17:8)

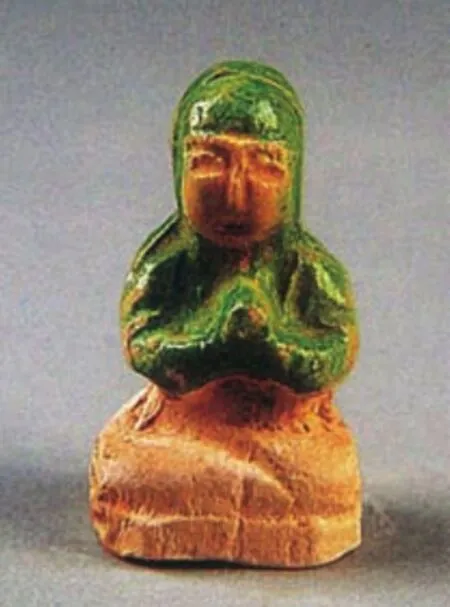

图22 人俑(M198:18)

三、玩具

主要有人俑与动物俑。

1.人俑 一件,出于M198。发上梳,似压在巾内,圆胖脸,高鼻梁,眼、嘴为凹坑状。上穿窄袖袍,下着小口裤,拱手盘坐于圆形底板上。头、袍施绿釉,腰以下露胎。高5.8厘米。(图 22)

2.卧童 一件,出于M24。光头儿童袒胸露乳侧卧于床榻上,头枕右臂,左手拿一莲蓬置于左胯,屈腿并拢,酣睡入梦。榻正、背面装饰缠枝草叶。儿童、榻的顶面施黄釉,余露胎。长10.8厘米,宽4.2厘米,高5.3厘米。(图23)

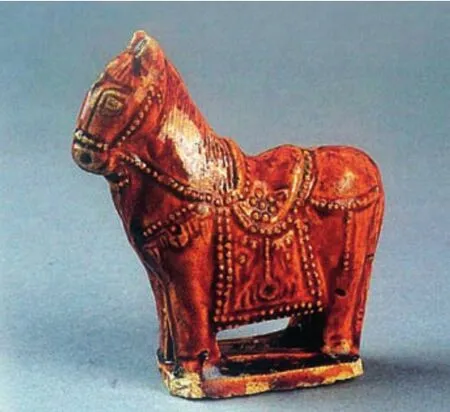

3.马俑 一件,出于M110。昂首,扬脖,剪鬣,平背,垂尾,四肢立于长方形底板上。马装饰华丽,头戴络头,胸有攀胸,上饰杏叶,背置鞍鞯,鞯下宽大障泥,后有鞦。马的革带与鞍鞯边缘均饰珍珠纹。通体施黄釉。长8.6厘米,宽2.95厘米,高9.5厘米。(图24)

4.牛俑 一件,出于M198。昂首抬头,小嘴,粗大犄角上刻凹槽,犄角下有两小耳,前肢蜷曲,后肢竖立,尾上贴右臀,头向右扭卧于底板上。头颈施褐釉,颈部以下施白釉。长8.2厘米,宽6.1厘米,高7.7厘米。(图25)

图23 卧童(M24:2)

图24 马俑(M110:1)

图25 牛俑(M198:17)

5.虎俑 一件,出于M24。虎粗眉,大眼,高鼻,抿嘴,露出两颗獠牙,头前伸,前肢直立,躬身蹲于圆形底座上。虎身遍刻波形短凹槽,以示斑纹。除底座与爪外,通体施黄釉。长6.9厘米,宽4.7厘米,高9.2厘米。(图26)

6.狮俑 两件。其一,出于M198。头顶侧立两耳,粗眉,大眼,隆鼻,嘴略张,颈后有披鬣,脖系铃铛,抬头平视前方,前肢直立,后肢蹲于圆形底座上。体施绿、黄、白三色釉,台座有流釉现象。长3.7厘米,宽3.2厘米,高5.8厘米。(图27)其二,出于M222。额头较高,低耳,尖嘴微张,胸前挂铃铛,颈后披鬣齐整,前肢粗壮,蹲于前方圆底板上。除底板外,通体施黄釉。长4.5厘米,宽3.5厘米,高7.2厘米。(图28)

7.鸭俑 一件,出于M198。曲颈昂首,大眼前视,身体刻饰羽翅,短尾,卧于底板上,亦可视为凫于水中。除底板外,通体施绿釉。长4.3厘米,宽2.8厘米,高4.3厘米。(图29)

8.埙 两件。其一,出于M222。猴头形,中空。浓眉,圆耳,大眼,高鼻,抿嘴,络腮胡须。头顶三缕头发,发后有一圆孔,与两眼相通。面部施黄釉,须、发施绿釉。长6.5厘米,宽5.4厘米,高 4.9 厘米。(封 2-1)其二,出于 M110。蛙形,中空。略抬头,眼眶粗大,眼睛较小,嘴微张,嘴中一圆孔,与两小眼通透,弓背,四肢蜷曲。体施酱黄釉,腹、四肢露胎,背部斑点饰白釉。长6.3厘米,宽4.2厘米,高3.4厘米。(封2-2)

图26 虎俑(M24:1)

图27 狮俑(M198:19)

图28 狮俑(M222:2)

图29 鸭俑(M198:20)

四、结语

1.器物年代

茶具中4件茶注后两件腹饰瓜棱,明显为宋代之物,而前两件就器形来讲,唐代就有。根据M198出土有瓶状的盘口壶,三彩茶注的年代或可晚至五代。凤首茶注大约也在其时。水方、鍑出于M198,年代不言自明。两葫芦形鹾簋没有陶器相伴,它们的外形与公元882年的偃师杏园李杼墓[4]葫芦瓶相同,年代为晚唐。4件滓方中白釉滓方伴出有天禧通宝,无疑是宋代器物,而黑釉滓方、茶褐釉滓方无伴出陶器,这3件器物与晚唐所谓的唾壶滓方有较大区别,我们推测它们的年代约在五代或北宋早期。白瓷杯伴出有瓶状盘口壶,年代也可确定为五代。三彩灯伴出有元丰通宝,年代已是北宋中晚期之际。出于M193的白釉灯伴出有庆历重宝,年代为北宋中期。青釉尊伴出有崇宁重宝,为北宋末期器物。粉盒为M198出土。柳斗为少见之物,其伴出的白瓷罐与瓜棱罐有渊源关系,年代约在五代。玩具类器物之人俑、牛俑、狮俑、鸭俑出自M198。卧童、虎俑与前述黄釉瓜棱茶注同出于M24,年代为北宋。马俑与蛙埙出自M110,黄釉狮、猴头埙出自M222,两埙与巩义黄冶窑所见猴头、蛙俑区别明显,我们认为这几件器物的年代应为五代。

2.器物风格

这批器物以五代、宋代器物为主,唐代器物很少,严格来说只有 3件,即M48、M164、M208出土的3件鹾簋。过去河南境内出土的上述类器物,除时代特征特别明显的瓜棱器、葵口器、折腹灯归入宋代外,其他器物大多被认为是晚唐的。而M166、M198出土有瓶状盘口壶,M223出土有与瓶状盘口壶同时的折肩双系罐,从庙底沟陶器排序来讲,这三墓可能处在五代时期。三墓又没有见到宋钱,也从侧面证实它们是宋代以前的墓 (此墓地宋墓一般都出土有宋代铜钱)。M222出土的凤首茶注和M223的凤首茶注完全一样,M222也应该是五代的墓。这样,这批器物除去宋代的,大部分是五代器物,这对一向缺乏资料的五代考古来说无疑是福音,我们也有幸知道五代时期巩义黄冶窑仍在生产小件器物,且质量不错。这些器物既有唐代遗韵,又充满生活情趣,不仅用于人们的日常生活,而且也用于墓葬,在唐宋器物发展过程中具有承上启下的作用,特别是黑首白身的牛俑,有可能是宋代白地黑花装饰风格的先声。

M5出土的宋代三彩灯与公元709年偃师杏园李嗣本墓[5]出土的三彩豆器形相似,釉色相差较大,与M198出土的三彩狗釉色比较接近。这说明宋三彩不是空穴来风,它是在唐三彩、五代三彩基础上逐渐形成的。

折腹灯是宋墓常见的器物,其柄由低变高,比M193白釉折腹灯柄短的折腹灯,其真实年代是五代还是宋早期还有待将来更多的考古资料证明。

[1]中国社会科学院考古研究所洛阳唐城队.洛阳唐东都履道坊白居易故居发掘简报[J].考古,1994(8).

[2]张全民.西安西郊热电厂出土的唐三彩玩具[J].文博,2008(1).

[3]河南省文物考古研究所.三门峡庙底沟唐宋墓葬[M].郑州:大象出版社,2006(9).

[4][5]中国社会科学院考古研究所.偃师杏园唐墓[M].北京:科学出版社,2001(10).