高校管理侵权与学生权益救济机制的现实考察

——基于1441份问卷的实证分析

张 弛

(上海交通大学凯原法学院,上海200030)

学生的合法权益频受侵害是当前高校管理工作中普遍面临的问题。为探寻高校管理侵权现象的根源,构建科学、高效的学生权益救济机制,笔者通过调研对有关问题进行深入分析,力求弄清高校管理侵权行为形成的机理和根本原因,并就当前背景下如何遏制高校管理侵权活动、维护学生的合法权益提出对策建议。

一、现状考察:高校管理侵权现象与学生权益情况的基本态势

本次调研采用互联网问卷与专业调研机构样本服务相结合的方式,共发放问卷1778份,回收有效样本1441份,回收率为81.05%。调研对象以在校学生为主体,遍布全国多个省市。在性别构成上,男性为713人,占49.48%,女性为728人,占50.52%;本科及以下学历占59.20%,硕士研究生占28.67%,博士研究生占12.14%;专业方向方面,文科与社会科学占41.36%,理科与工科占45.32%,农学、医学与其他学科占13.32%。问卷主要围绕高校学生权益保护的现状、主要侵权来源、高校管理侵权情况以及学生维权救济途径的效果等内容展开。通过调研,得出如下结论:

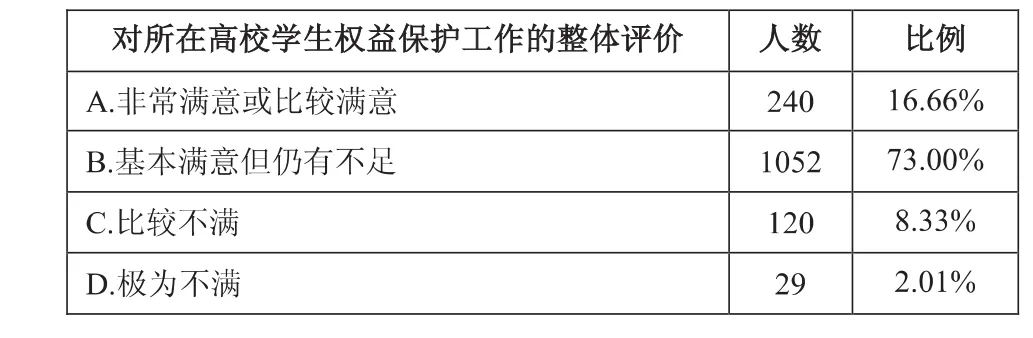

(一)当前高校学生权益保护工作颇有不足、亟待改进

通过调查得知,受访对象就其所在高校的学生权益保障工作整体评价不高,仅有16.66%的人对此表示满意,绝大部分受访者认为高校的学生权益保护工作仍有不足、需要改进,此外还有约10%的受访者明确表示不满(见表1)。由此可见,不少高校的学生权益保护工作存在明显短板,有待改进。

表1 学生对所在高校学生权益保护工作的评价

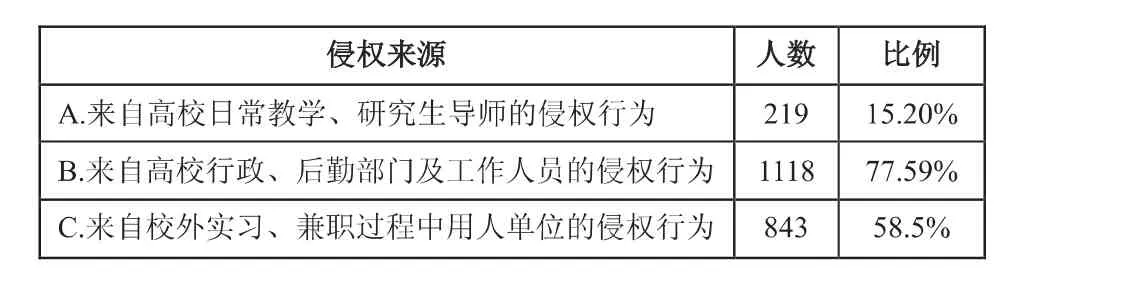

(二)高校行政管理与后勤服务领域是侵犯学生权益的主要场合

为了探究当前高校的学生权益保护工作究竟存在哪些不足,首先需要查明侵犯学生权益行为的主要发生场合。目前学界总结的校内侵权案件发生的场合主要包括教学管理领域、行政管理领域与后勤服务领域。尽管有不少学者认为,高校在教学管理的过程中行使处分权导致学生权益受损,是高校侵犯学生权益的主要场合[1]。关于高校侵犯学生权益的讨论亦多围绕学生不服违纪处分、高校拒发学位或毕业证书等教学管理领域的问题展开[2]。但实际调研结果表明,教学管理工作并非高校侵权案件的主要发生领域,行政管理与后勤服务领域才是侵犯高校学生权益的主要来源。有超过3/4的调查对象表示自己的合法权益曾经遭受过来自高校行政、后勤人员的侵害,而认为自己在日常教学过程中或者与导师相处过程中权益受到侵害的学生仅占15%(见表2)。可见,高校行政管理与后勤服务人员的侵权行为,是高校学生权益受损的主要来源。

表2 高校学生权益受侵害的来源分析

(三)高校行政、后勤领域管理侵权行为普遍多发并造成了较为严重的侵权后果

为进一步探究高校学生权益受损的具体表现与严重程度,我们对不同类型高校管理侵权行为的发生频率作进一步统计。需要特别指出的是,不能将“高校管理侵权行为”的含义仅仅局限于高校管理人员给学生的人身或财产权利造成现实损害后果的情形。一方面,高校学生的合法权益并不仅仅局限于人身安全和财产权利,学生的个人隐私、入党评优的权利以及婚恋自由等合法权益也应当得到学校的尊重和保障,非法限制、剥夺这些自由的行为显然侵害了学生的合法权益;另一方面,高校行政管理服务工作的目的是为了服务教师的教学、科研工作,维护和保障学生权利,行政人员的官僚主义作风与管理侵权行为,在本质上是一种以行政权力为掩盖,排挤、压制师生合法权益的侵权行为[3],即使没有造成实际的损害后果,也应当被定性为高校管理侵权行为。

由此,笔者将侵害学生合法权益的行为按照行为性质与严重程度依次划分为:(1)行为型高校管理侵权,即高校行政、后勤人员缺乏服务意识、违反制度规定,但是尚未造成严重后果的管理、服务失范行为;(2)危险型高校管理侵权,指由于管理人员工作态度散漫、玩忽职守而形成的校内安全隐患或治安隐患;(3)结果型高校管理侵权,主要包括高校管理人员直接造成的学生权益损害以及相关责任人员的贪渎行为造成的学生伤亡、财产损失。调查发现,高校后勤、行政人员服务态度恶劣、违反规章制度等行为失范现象较为普遍,校内存在较多安全隐患,并且已经造成了一些实际发生的损害后果(见表3)。行为型管理侵权、危险型管理侵权和结果型管理侵权行为相互交织,给高校学生权益带来了多重威胁。

表3 高校管理侵权的主要类型、具体表现与发生情况

(四)高校学生缺乏有效的权益救济机制

“无救济则无权利”。高校学生权益保障状况既取决于校内侵权案件的发生情况,亦取决于当学生权益受到侵害后相关维权和救济渠道是否畅通。然而调研发现,维权救济机制不健全是当前高校学生权益保障工作面临的又一难题。多达40.25%的调查对象反映高校缺乏有效的维权机制或者当前的维权机制流于形式,难以发挥应有的作用。

二、扬汤止沸:现有维权路径的实践困局

面对当前高校学生的权益救济困境,有学者主张通过发挥大学章程的作用推进依法治校、维护学生权益[4]。更多学者则寄希望于对学生申诉制度的改进与完善[5-6]。亦有学者认为广大学生在高校治理工作中的角色漂浮与参与不足是造成当下高校学生权益困境的主要原因,主张通过完善制度构建、加强组织培育和拓展参与渠道等方式促进学生参与高校日常事务的管理[7],与此同时积极发挥学生会等学生组织在校内维权工作中的作用[8]。还有学者将视野延伸至校园以外,呼吁构建专门的教育仲裁制度[9],或者主张司法机关积极介入高校学生的权益救济工作[10]。这些建议对于学生权益救济体系的建构与完善颇具参考价值,但由于缺乏对当前高校学生权益侵害情况的现实考察,未能深刻把握高校管理侵权现象的根源,故而或多或少存在某些实践缺憾。

(一)大学章程的原则性与抽象性决定其不宜作为学生维权的适用规则

尽管大学章程上承国家法律和教育法规、下启学校规章制度,是处理学校与政府关系、学校内部管理关系的基本准则,在依法治校的过程中起到类似于宪法的重要作用[11],但自身的特点决定其难以在学生维权救济工作中发挥实效。大学章程的内容过于原则和抽象,缺乏细致的程序设置和实体规定。正如宪法不宜在法院裁判中援引适用[12],大学章程也难以作为高校学生维权的直接适用规则。大多数受访者表示大学章程的内容过于原则、抽象,其宣示意义大于实际意义,只有22%的被调查者认为大学章程可以在学生维权救济中发挥巨大作用(见表4)。另外,当前各高校的大学章程普遍存在制定过程缺乏民主,章程内容形式主义以及执行过程缺乏监督等方面的问题,大学章程的法律效力亦得不到有效的保障[13]。有鉴于此,希望通过大学章程维护高校学生权益的做法并不具备现实的可操作性。

表4 对大学章程对高校学生权益维护所起作用的看法

(二)申诉制度难以克服同体监管和适用范围狭窄的先天缺陷

《中华人民共和国教育法》(以下简称《教育法》)与《普通高等学校学生管理规定》(以下简称《规定》)规定了高校学生申诉制度。《教育法》第43条的规定:受教育者对学校给予的处分不服,可以向有关部门提出申诉;在学校、教师侵犯其人身权、财产权等合法权益时,可以提出申诉或者依法提起诉讼。因此,有学者主张发挥申诉制度的作用以维护高校学生的权益[5-6]。不过就目前而言,该制度仍然存在一些尚未克服的缺憾,难以对高校学生的权益形成周全保护。这主要体现为两点:一是申诉制度的适用范围过于狭窄,二是同体监管的制度缺憾。尽管《教育法》第43条规定,学生既可以因不服学校处分提出申诉,也可以就学校或教师侵犯其人身、财产权益的行为提出申诉,但《规定》却将申诉处理委员会的受案范围仅仅局限在“学生对学校的处理或处分决定不服”一种情形,人为缩小了申诉制度的适用范围,导致学生无法就学校侵犯其人身和财产权益的行为提出申诉[14]。这意味着申诉制度仅能适用于学生不服学校违纪处分的场合,对于普遍存在的高校后勤、行政人员侵害学生权益的行为则无力救济。退一步讲,即便申诉处理委员会可以受理学生对后勤、行政人员的投诉与举报,同体监督的制度缺陷也使其公正性与权威性大打折扣。申诉处理委员会的组成人员中学校职能部门的行政领导占了大多数,教师比例不确定,学生代表一般只有学生会主席和研究生会主席。这样的机构能否真正维护学生的权益、作出公正的结论尚存疑问[15]。长期以来,申诉制度因其浓厚的行政化色彩与同体监管的先天缺陷而饱受诟病[16]。调查显示,近60%的学生对申诉制度并不了解甚至从未听说(见表5)。这也从另一个侧面反映出申诉制度并非化解当前高校学生权益救济痼疾的对症之策。

表5 高校学生对申诉制度与申诉处理委员会的了解情况

(三)学生组织作为维权机构缺乏必要的组织基础和客观条件

考虑到大学章程过于原则、抽象,申诉制度存在同体监管、适用范围狭窄等弊端,有学者希望通过明确学生会的法律地位、健全学生组织的制度建构来维护学生的合法权益[8]。笔者认为这一观点值得商榷。高校学生的权益救济是一项复杂而艰难的工作,在很多场合下可能会触动后勤、行政部门与校外单位的利益,这就要求维权机构必须具有足够坚实的组织基础与必要客观物质条件。学生组织的成立和运作往往松散且随意,并无常设机构、专职人员与固定的活动场所,领导者和成员的任期也非常短暂,其活动经费往往依靠学校划拨或自筹。松散无力的组织结构使其难以胜任艰巨的学生维权救济工作,更遑论对掌握实权的高校行政、后勤等部门形成有效监督。调研中超过半数的调查对象认为学生会等学生组织对于校内维权所起作用较小或者毫无作用(见表6)。因此,学生组织并不适合作为高校管理侵权案件的维权救济主体。

(四)不平等基础上的契约式管理模式势必沦为空中楼台

在审视高等院校与在校学生的法律关系时,有学者指出,公立高等学校的法律地位具有二元性,即基于公法人属性的民事主体和基于被授权组织属性的行政主体两个层面,其行为性质也相应地具有二元性。公立高等学校在行使法律授予的教育管理职能时,其行为属于公法行为,受公法约束;在行使普通的教育服务职能时,属于私法行为并受私法约束[17]。基于这一原理,有学者主张在高校的后勤、社区服务等领域引入契约式管理模式。高校学生入校时,就与后勤、社区服务部门签订协议或合同,双方约定权利义务;发生争议时,依据合同契约的约定处理纠纷[18]。这种想法颇具建设性,但是在实践中却难以推行。契约式管理成立的前提应当是双方法律地位的平等。虽然在理论上,食堂、宿舍等后勤服务部门有权要求学生服从管理、履行义务,作为合同另一方的学生亦享有对食宿提供者的选择权,然而在实践中,后勤经营者的选择权在高校而非学生手中[19]。高校学生面对后勤服务的提供者处于绝对弱势地位,对于后勤部门降低服务标准、服务态度恶劣等侵权活动只能默默忍受,并没有对等的权利加以制约。合同双方现实地位的不平等意味着契约式的后勤管理模式终会沦为华而不实的镜花水月、空中楼台。

表6 高校学生对学生组织在校内维权中所起作用的评价

(五)学生权益的司法救济受司法资源的限制与诉讼成本的掣肘而难以发挥实效

人民法院提供的司法救济是捍卫公民合法权益的最后一道防线。鉴于申诉制度、学生组织与契约式管理均存在难以克服的缺憾,有学者将化解当前学生权益困局的希望寄托在司法救济路径之上[10]。由法院介入高校管理侵权案件固然拥有异体监管、公正权威等优势,但是以此作为维护高校学生权益的主要途径绝非上策。从实际情况看来,发生在高校管理领域的诉讼案件极为罕见。据统计,2010年至2015年,全国范围内有据可查的学生起诉高校案件仅为146件,其中最多的一年为48件,最少的一年为9件[20]。这也就意味有些省份可能一年也不会发生一起通过法院寻求救济的学生维权案件。之所以形成这种局面,一方面是因为诉讼程序需要的巨额时间与经济成本,往往会给维权学生带来难以承受的讼累,使维权的效果大打折扣[5]。另一方面,近年来诉讼数量的激增为司法机关带来巨大负担,诉讼爆炸使基层法官不堪重负,有些法官甚至需要在1天内审理五六件案件[21]。发生在高校的教学管理纠纷、后勤服务纠纷往往标的很小但数量庞大,一旦将这些案件也纳入司法审查的范围内,必将给本已捉襟见肘的司法资源带来不可承受的重负。因此,司法救济并非维护高校学生合法权益的最优路径选择。

三、追根溯源:高校管理侵权现象的成因探寻

面对日益多发的高校管理侵权现象,尽管理论界提出诸多解决路径,然而均存在某些缺陷,难以从根本上扭转高校学生的维权困局。究其根源,在于此类主张对高校管理侵权现象的考察仅停留于既有问题的应对,忽略了对问题产生根源的探寻与挖掘;仅仅回答了学生面临高校管理侵权时“怎么办”的问题,而没有进一步思考这些问题“为什么”会产生,由此落入了“头疼医头,脚疼医脚”的窠臼。只有从思想意识与制度根源入手,深入分析高校管理侵权行为的产生根源与形成原理,方能找出破解当前高校学生维权困局的对症之策。

(一)表层原因:高校行政化趋向下的官僚主义思维盛行与服务意识的缺乏

在高校治理领域,关于高校行政化问题的探讨是一个长兴不衰的话题。然而相关讨论更多地集中于政府行政权力对高校自治的影响、高校内部的行政管理模式以及高校行政化对教学科研的影响等方面[22-24],对于高校行政化问题对学生权益的影响关注较少。实际上,长期存在的高校行政化趋势以及由此催生的官僚主义思维给广大在校学生的合法权益所带来的损害不应被忽视。首先,以管理者自居的高校行政、后勤人员将学生错误地理解为命令的服从者、义务的遵循者,漠视学生的正当诉求与合法权益,由此滋生了大量侵害学生合法权益的管理侵权行为,给依法治校工作带来不少负面影响。调查结果显示,1/3的学生曾经受到过后勤、行政人员的恶劣对待,2/5的学生反映自己在入党评优和奖学金评选的过程中受到不公正对待。这些正是当前部分高校管理人员官僚主义思维泛滥、服务意识极度缺乏的直接体现。其次,行政化与官僚主义造成的工作态度散漫、玩忽职守问题是引发校内安全隐患的重要诱因。例如,对学生寝室发生失窃、偷盗等不良案件,某些学校的管理部门由于工作态度散漫,没有依照规章及时强化安全措施,于是给学生造成更为严重的损失[25]。最后,服务意识的缺失、法治意识的淡薄以及官僚主义思维往往会引起高校管理人员日常工作中的恣意与失范,直接侵害高校学生的各类合法权益。近年来,高校行政人员利用职务便利侵吞奖学金的案件屡见报端[26]。安徽某高校学生处管理科科长李某因贪污学生奖学金13万余元而锒铛入狱,落网后竟声称“奖学金与其给学生挥霍掉,还不如给我”[27]。高校后勤、行政人员的官僚主义作风可见一斑。由此我们可以得出高校管理侵权问题的第一个成因:高校行政化趋向下官僚主义思维的盛行与服务意识的缺失是造成高校学生权益受损的直接动因。

(二)深层根源:对高校行政、后勤部门的监督与惩戒制度的结构性缺失

官僚主义思维的盛行与服务意识的缺乏是造成高校行政、后勤管理工作中侵权行为的直接动因,但若将高校管理侵权现象的根源归结于此未免过于肤浅。实际上,行政、后勤人员之所以缺乏为学生服务的意识、存在严重的官僚主义作风,根源在于当前高校治理体系中对后勤、行政部门的监督惩戒机制的结构性缺失。前文已述,高校日常工作由教学管理工作、行政事务工作与后勤服务工作三部分构成。对于高校教学工作,我国早在1991年便建立了督学制度,对高校的教育管理工作进行督导。2006年教育部通过了《国家督学聘任管理办法》,进一步完善了督学制度。反观高校行政与后勤服务工作,目前并无相关规范或专门机构对其工作人员的行为进行监督。1998年3月6日发布的《教育行政处罚暂行实施办法》第10~第18条规定了教育行政处罚的七类适用对象,分别是幼儿园、学校、其他教育机构、社会力量办学、考试组织者、考生和教师,缺少了关于学校行政人员以及食堂、宿舍、超市、校医院等后勤服务人员的处罚规定。2002年9月20日由教育部、卫生部联合下发的《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》仅规定了发生食物中毒或其他食源性疾患情况下相关人员的法律责任,对于食堂单方面提价、菜品质量下降以及厨房环境脏乱差等问题均未规定相应的处罚措施。1990年9月18日发布的《高等学校校园秩序管理若干规定》仅要求在校师生与校外人员必须服从管理、维护校园秩序,对于高校保卫部门的职责义务以及玩忽职守的法律后果均未作出规定。对于高校财务、人事档案等行政工作,以及宿舍、超市、浴室、医院以及基建等后勤工作,至今仍无专门的法律规范对于相关人员的失职渎职行为加以规制。笔者在调研中发现,某学院的一名党政工作人员因本人的疏忽大意,将十几名党员同学的档案材料全部遗失,但由于相关规定与法律责任的缺失,肇事者并未受到任何形式的处罚。这种“态度恶劣也不会被投诉、出错也不会被追责”的现实,无疑会助长行政、后勤人员的官僚作风与思维惰性,瓦解服务学生、认真负责的工作态度,继而引发各类高校管理侵权问题,给高校学生的合法权益造成严重损害。因此,只有强化对高校行政、后勤部门的行为监督机制,完善失职、侵权人员的责任追究制度,才能扭转当前高校管理人员官僚主义思维盛行、服务意识缺乏、法治意识淡薄的局面,从根本上化解当前高校学生的权益困局。

四、治本之策:“二元三层”监督救济机制之建构

当前高校治理体系中对后勤、行政人员监督惩戒机制的结构性缺失,是侵害学生权益行为的根本原因。破解当前高校学生的维权困局,应当把重点放在对后勤、行政等高校管理部门及其工作人员的监督上。在进行制度建构时,由谁监督、如何监督是两个必须解决的核心问题。对于前一个问题,笔者认为,来自高校内部的监督具有贴近日常管理、熟悉案情、高效便捷等方面的优势,但同时也有着同体监督、公正性不足等方面的缺憾;来自高校外部的监督固然更加公正、权威,但是囿于人力时间等诸多方面的限制,不可能事无巨细地介入高校管理侵权案件中。因此,将两者的优势结合起来,扬长避短,形成高校内部与校外行政主管部门相互衔接的二元监督主体,是构筑高校管理侵权案件监督救济体系的必要举措。对于如何进行监督的问题,笔者建议对高校行政、后勤等管理服务部门的监督追责应当与学生维权渠道的疏通以及相关规章制度的建设结合起来,实现制度建设、学生维权与监督追责三方面的统一,在此基础上构建“二元三层”的监督救济机制。具体说来,包括如下三个层面的举措。

首先,在规章制度建设层面,通过校内管理规约与校外备案制度,制定明确具体的行政、后勤管理规范,克服大学章程太过原则抽象、不具操作性的弊端。例如,对于当前学生普遍表示不满的后勤领域,高校应当尽快制定同时约束在校学生与后勤服务人员的校内管理规范。学生应当服从学校后勤管理工作,遵守后勤管理规范的各项禁止性规定,如不使用违章电器、未经批准不得擅自留宿校外人员等;而后勤服务人员也必须恪守学校管理规范的要求,端正工作态度,恪尽职守,尊重学生,不得侵占学生财物,不得侵犯学生隐私,违反这些管理规约规定则应被认定为管理侵权行为。又如,近年来围绕各类奖学金的争讼不断,奖学金评比标准不公开、评比过程不透明令很多申奖学生苦不堪言,甚至出现某些高校行政人员利用工作职权贪污、侵占学生奖学金的极端案例[26-27]。某些高校会以各种理由挪用、降低甚至取消奖学金,处于弱势地位的学生对此完全无能为力[28]。为了保障申奖学生特别是贫困学生的合法权益,必须通过制度建设规范奖学金的管理与发放。一方面,高校应当制定更加客观、公正、透明的奖学金评选规程,例如:应当公布奖学金的评选标准、评选委员会的组成人员,对参评者的学术成果、思想表现、社会活动等参评信息全面公开,接受全校师生的监督;采用答辩形式淘汰学业或科研评分第一名的参评者时,必须由评审委员会书面说明理由,并向全校公开,借此遏制奖学金评选中的“打招呼”现象与暗箱操作;加强对参与奖学金评选工作的行政人员的监督,防止出现侵吞、挪用奖学金的情况;设立专门的奖学金评选工作投诉受理机构,严厉打击“萝卜评选”活动。另一方面,针对高校奖学金制度的外部监督机制必须尽快建立,例如:高校新设奖学金时,应当向教育行政主管部门登记备案;高校降低、变更或者取消某项奖学金,必须经过教育行政主管部门的批准。通过校内管理规约、办公流程的完善与校外备案机制的建设,使行政、后勤等高校管理部门有着明确的行为指引与违规警示,是消除官僚作风、提升服务意识、保障学生权益的首要举措,同时也是对侵权人员进行追责处分的规范基础。

其次,在学生申诉渠道层面,针对当前学生申诉制度适用范围狭窄、学生组织松散无力的情况,可以考虑由各高校设立专门的行政、后勤服务纠察部门,受理来自学生、教师的投诉与举报。对于师生反映强烈、服务态度恶劣的行政、后勤工作人员,由纠察部门调查后给予相应的处分。当然,仅依靠内部纠察部门难免会出现自我监督、同体监管等问题,实际的监督效果也容易受到部门利益、领导意志的干扰,为此必须同时建立必要的外部救济机制。考虑法院介入学生维权案件存在诉讼成本高、时间周期长等方面的掣肘,由行政机关对受害学生进行救济便成为高效、权威的最优路径选择。教育行政主管部门应当设立专门的救济渠道,受理学生关于高校管理方面的申诉与建议。当学生通过高校内部的投诉、举报机制难以获取救济时,也应当允许学生直接向高校的上级行政主管部门提出申诉。

最后,在追责与监督机制层面,一方面校内纠察部门应当主动加强对行政、后勤人员的日常监督与检查,一旦发现工作态度消极、玩忽职守的现象,应当及时予以纠正并视情节进行处分;另一方面国家教育行政主管部门应当尽快出台相关规定,以部委规章或规范性文件的形式对高校后勤、基建、行政、财务、保卫等高校管理服务部门的行为规范与责任加以明确,确保对高校管理侵权行为的监督与处罚有法可依。在高校内部,对于多次因工作散漫随意、服务态度恶劣被投诉的后勤、行政人员,应当依据相关规定予以警告、记过、降薪、降级、辞退等处分;对于因玩忽职守造成校园安全隐患或实际损害后果的高校管理人员,应当对其问责并责令其承担赔偿责任。只有将内部问责和外部问责结合起来,才能实现最佳的问责效果[29]。当侵害学生合法权益的高校管理人员没有得到应有的追究时,上级教育行政主管部门就应当果断介入,敦促高校对涉事人员进行追责,与此同时还要对包庇者予以惩戒和追究。

综上,只有将规章制度建设、学生权益维护与失职人员的监督问责结合起来,构建“二元三层”的监督救济机制,才能有效破解当前高校管理领域缺乏监督、追责不力的难题,从根本上消解侵犯高校学生合法权益的意识因素与制度根源,确保每一名学生在公平、正义、法治的环境中顺利成才。

[1]钱春芸.高校学生事务管理中学生权益保护的行政救济[J].黑龙江高教研究,2013(10):66-68.

[2]李永林.论高校与学生行政纠纷的司法解决[J].西部法学评论,2009(2):73-83.

[3]邝浩.论我国高校行政管理的服务特性[J].湖南社会科学,2010(1):206-208.

[4]司晓宏.关于推进现阶段我国大学章程建设的思考[J].教育研究,2014(11):84-87.

[5]张学亮.法学视野中的高校学生申诉制度[J].国家教育行政学院学报,2006(7):51-54.

[6]章清,杜志宏.高校学生权益救济制度的层级递进结构研究[J].现代教育科学,2006(4):23-26.

[7]骆聘三,金太军.大学治理新常态下的学生参与创新[J].湖北社会科学,2017(6):179-184.

[8]苏兆鹏,孔微巍,李天鹰.大学生参与高校管理的制度反思与建议[J].当代教育科学,2015(17):33-35.

[9]李爱春.基于教育仲裁的学生权益救济——法制化视角下的高校管理[J].兰州交通大学学报,2010(2):139-141.

[10]张学亮.高校学生权益的司法保护探析[J].长春工业大学学报(社会科学版),2004(1):40-42.

[11]马陆亭,范文曜.我国现代大学制度的建设框架[J].国家教育行政学院学报,2009(5):35-41.

[12]谢维雁.论合宪性解释不是宪法的司法适用方式[J].中国法学,2009(6):168-177.

[13]陈立鹏,赵燕燕.我国大学章程建设的环境阻力分析[J].高校教育管理,2014(1):36-41.

[14]任海涛,孙冠豪.完善高校学生权益保障机制研究——基于新修订的《普通高等学校学生管理规定》[J].思想理论教育,2017(5):95-101.

[15]詹明鹏.高校申诉制度:问题与展望[J].思想理论教育,2011(11):86-90.

[16]孙波.高校学生申诉权保障的美国经验及我国的借鉴[J].学术交流,2016(10):109-115.

[17]田飞龙.高校学生权利救济的法律辨思——中央民族大学“学生开除案”的法律分析[J].山东科技大学学报(社会科学版),2009(5):87-93.

[18]韦留柱,徐晓.高校学生管理法律问题现状调查[J].郑州航空工业管理学院学报(社会科学版),2012(1):87-90.

[19]盛裕良.试论新型高效后勤保障体系的构建[J].复旦教育论坛,2005(4):60-66.

[20]申素平,郝盼盼.我国高教法治现状分析——基于高校诉讼案件的视角[J].复旦教育论坛,2017(2):34-39.

[21]蒋银华.司法改革的人权之维——以“诉讼爆炸”为视角的分析[J].法学评论,2015(6):15-21.

[22]袁春艳,张维平.我国高校行政权力泛化的政府责任研究[J].国家教育行政学院学报,2011(12):32-35.

[23]冉亚辉.高校行政化与去行政化论析[J].现代大学教育,2010(5):11-15.

[24]王庆林.“去行政化”背景下的高校行政工作理念构建[J].江苏高教,2014(3):78-79.

[25]樊华强,蒋亚娟.失范与防范:我国高校学生管理权审思[J].现代教育管理,2011(10):116-118.

[26]郭晓峰.大学美女教师被虚荣心冲昏头贪污奖学金两万七[N].燕赵都市报,2012-02-22.

[27]王晓易.科长贪污奖学金逻辑:与其被学生挥霍不如给我[N].成都商报,2012-12-11.

[28]蒋理.苏州大学发“一元奖学金”所谓何来?[N].北京青年报,2015-12-10.

[29]卫扬中.高校行政化管理法治化的理性思考[J].国家教育行政学院学报,2013(3):60-63.