家庭背景与大学生学校归属感:人际网络的多重中介作用

朱晓文,韩 红

(西安交通大学社会学系/实证社会科学研究所,陕西西安710049)

改革开放以来,我国的高等教育取得了巨大的成就,但教育的不公平问题仍然是整个社会持续关注的热点问题[1]。教育公平贯穿教育的整个过程,包括起点、过程和结果三个方面,但已有研究大多探讨的是高等教育机会获得的公平性,即起点的公平[2-3],较少关注教育过程和结果的公平性。和入学机会相比,大学生在大学阶段成长和发展的公平性同等重要。基于此,本研究以学校归属感为切入点,探讨高等教育“过程”的公平性。

之所以选择用学校归属感这一指标来研究高等教育过程的公平性,是因为学校归属感一直是高等教育领域的核心概念,被认为是学生在学校的重要保护性因素[4]。相关实证研究的结果表明,归属感不仅对学习动机和学业成绩有积极的作用,而且与学校满意度和幸福感等积极心理变量均呈现显著的正相关关系[5-6]。大学生辍学模型和学业保持模型更是清晰地表明提升学校归属感可以降低大学生辍学的意愿,有利于他们顺利完成学业[7-8]。正是由于认识到学校归属感对学生的重要性,国内外学者从不同角度研究了影响大学生学校归属感的因素,试图找到提升大学生归属感的有效途径[9]。相比较而言,国内的相关研究还非常有限,而且研究的视角比较单一,主要集中于从心理学角度分析大学生人格特质和心理特征对学校归属感的影响[10]。

本文将在已有研究的基础上,从地位结构观和社会网络观的双重视角对中国大学生的学校归属感做进一步的探讨,重点分析代表先赋性资源的“家庭背景”和代表自致性资源的“人际网络”对大学生学校归属感的影响,并尝试通过多重中介分析的方法回答“家庭背景是否通过不同类型的人际网络对归属感产生影响”,以期对促进高等教育过程公平性做出一定的学术回应和政策建议。

一、文献回顾

(一)归属感的定义

归属感(sense of belonging)是人们归属于特定的地域、组织或团体,与其发生联系并且产生认同和接纳的一种主观感受。其重要性在众多理论中都有所阐释。比如在马斯洛的“需要层次理论”中,归属感被认为是人在生理需要和安全需要得到满足之后所渴望获得的优势需要,也是人们实现更高层次需要的必备前提[11]。此外,在Baumeister和Leary的归属感理论中,归属感被视为人类最基本的动机,人们的许多行为、情感和想法都是由该动机诱发的[12]。

学校归属感(sense of school belonging)关注学生群体在学校这一场域的归属感。虽然学界对学校归属感已经积累了丰富的研究成果,但对学校归属感的定义、内涵及测量至今并没达成共识。国际上主流的定义来自Goodenow,他认为学校归属感是学生在学校这个特定的社会环境所感受到的被别人接纳、尊重、包容和支持的程度[13]。Hurtado和Carter在对大学生归属感的定义中强调,归属感是学生在心理上对学校的认同和联系,是与行为上的参与和融入完全不同的概念[14]。国内学者对学校归属感也有自己的理解[15]。其中最具代表性的是包克冰和徐琴美的定义:学校归属感是学生对自己所读学校在思想上、情感上以及心理上的认同和投入,愿意承担作为学校成员的责任和义务,并乐于参与学校的各项活动[16]。

(二)学校归属感的相关研究

对学校归属感的研究跨越了整个教育阶段,最初的研究大多聚焦于中小学生群体,但近几年研究者对大学生归属感的关注度越来越高[9]。关于大学生学校归属感的影响机制,学界从个人、家庭和学校层面展开了广泛的研究。通过文献梳理我们发现,国内学者对归属感影响因素的研究主要集中在心理学领域,除了分析人口学特征变量(如性别、年级、专业)对归属感的影响,较多考察的是人格特质、自我价值感、自我效能感等心理变量的作用[10]。由于本文关注的是家庭背景和人际网络对归属感的影响,因此着重梳理与之相关的国内外文献。

1.地位结构观与学校归属感

地位结构观的视角侧重于研究作为先赋性资源的家庭背景对学生归属感的影响。国外研究表明,家庭背景对大学生的学校归属感有显著的效应。比如,众多学者发现美国大学生的归属感存在种族差异,少数族裔(如黑人、亚裔等)大学生的归属感显著低于白人大学生[8][17]。此外,来自不同阶层的大学生的归属感也存在显著差异,来自低阶层家庭的大学生的归属感要显著低于来自中层和上层家庭的大学生[5][18]。学者们还发现,家庭经济状况对归属感也有显著影响。家庭经济条件不好的学生在大学容易受到与社会阶层有关的歧视[19];经济困难的大学生会将更多的时间用于兼职,而和同学交往、参加校园活动的时间相对减少,从而导致对学校归属感的降低[20]。

与国外研究相比,国内学者重点关注家庭背景影响的研究甚少,而且还存在着家庭背景测量单一的问题。大多数研究着眼于我国城乡二元化的特点,仅仅分析户籍这一家庭背景指标对大学生归属感的影响,但所得结论并不一致。比如,朱洁义和汪雅霜等的研究表明,农村大学生的归属感在整体或某些维度上要显著低于城市大学生[21-22];金庆英却得出了相反的结论[9]。但更多的研究者发现,大学生的学校归属感并不存在显著的城乡差异[10][23]。除户籍之外,国内学者关注较多的是“是否独生子女”对学校归属感的影响。大多数学者发现,独生子女和非独生子女大学生群体在归属感上没有显著差异[21][24]。只有个别研究者分析了其他家庭指标对大学生归属感的影响,比如汪雅霜等发现家庭经济收入和父亲受教育程度都对大学生归属感没有显著影响[22]。

2.人际网络观与学校归属感

从人际网络观的视角来研究学校归属感,主要侧重于分析大学生在大学环境中所形成的人际网络对其归属感的影响。不同于家庭背景,大学生的人际网络是大学生个体来到大学这个新的社会环境中建立起来的自致性资源。帕特南将社会关系网络分为两种形态:一种是具有相同社会地位和权力的水平性社会网络,成员之间没有等级之分;另一种是由占有不同等级的社会地位或权力的人构成的层级性社会网络[25]。对大学生群体而言,社会网络主要由师生关系和同伴关系构成,前者属于水平性网络,后者则为层级性网络。此外,人际网络还可以分为基于个人情义联系的非正式网络和基于团体身份归属的正式网络[26]。在大学环境中,正式网络可以通过参与某些团体(如社团)来实现。已有研究也多是从同伴关系、师生关系、社团参与这几个维度来分析人际网络对大学生归属感的影响。

国外研究表明,不同类型的人际网络对大学生的学校归属感影响并不相同。Bean对美国大学生的研究发现,同伴交往和师生交往都对归属感有显著影响,而且前者的影响要大于后者[27]。而Hausmann等学者对美国大一学生的研究则发现,只有同伴交往对学生的归属感有显著的正影响,师生交往的影响并不显著[8]。Freeman等学者也以大一学生为研究对象,测量了学生在班级和学校两个层次的归属感,发现师生互动和校园活动参与对归属感均有显著的正向作用[28]。Hurtado和Carter也发现,同伴交往、社会群体组织的参与均有助于大学生归属感的提升[14]。

国内相关研究也支持了人际交往对大学生归属感的积极作用。比如,李倩运用质性研究方法发现,在众多的影响因素中,社交因素是影响大学生归属感最主要的两个因素之一,与老师和同学的关系对大学生的学校归属感有很显著的影响[29];还有一些研究者通过对不同学校大学生的调查数据分析,均发现大学生的人际关系和学校归属感相关程度很高[10][15];除同伴关系和师生关系之外,学校归属感与校园内的活动参与也呈现出显著的正相关关系[30]。值得注意的是,不同于家庭背景对归属感的影响,研究者关于人际网络对归属感影响的结论非常一致,这也说明了良好的人际网络对提升归属感具有重要作用。

(三)文献述评

从文献回顾不难看出,国内对大学生学校归属感的研究还比较薄弱,主要反映在两个方面。首先,重点关注家庭背景对归属感影响的研究很少,而且没有全面分析家庭背景的多个指标对归属感的影响;其次,虽然很多研究都探讨了人际网络对大学生学校归属感的作用,但实证考察家庭背景对于归属感的影响是否通过人际关系建立而产生的研究几乎没有。因此,本文将在以往研究的基础上,对家庭背景、人际网络和大学生学校归属感三者之间的关系做深入的探讨。

二、研究框架、假设及分析策略

(一)研究框架

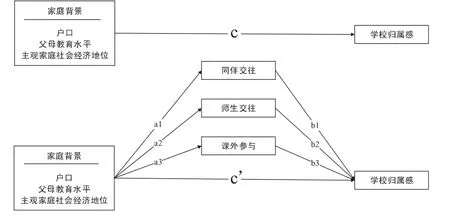

根据文献回顾,本文认为家庭背景和人际网络对大学生的学校归属感都会产生独立的影响;此外,家庭背景作为先赋性因素,不仅对子女归属感会产生直接的影响,同时还可能通过影响子女的自致性因素——人际网络对子女归属感产生间接影响。基于此,本文提出了一个多重中介模型的分析框架(见图1)。

图1 不同类型人际网络作为多重中介的路径图

该模型包含1个自变量“家庭背景”、1个因变量“学校归属感”,以及关于人际网络的3个并行的中介变量(同伴交往、师生交往和课外参与)。图中,a系数表示家庭背景对每类人际网络的效应;b系数表示在控制家庭背景的情况下,每类人际网络对归属感的影响;c系数表示家庭背景对归属感的“总效应”;c’系数表示家庭背景对归属感的“直接效应”;而“间接效应”则通过每条中介路径中a系数和b系数的乘积(即a*b)来反映。例如,家庭背景通过“同伴交往”对学校归属感的间接效应为a1*b1。需要注意的是,本研究从户口、父母教育水平、主观家庭社会经济地位三个指标来综合测量大学生的家庭背景,因此将对应3个多重中介模型。

(二)研究假设

1.家庭背景对学校归属感的影响

基于地位结构观的理论视角和已有的研究结论,本文认为大学生的家庭背景仍会持续影响他们的大学生活,为此提出第一个假设:

假设1:家庭背景对于大学生的学校归属感有显著的影响。

家庭背景可以通过多种指标来测量。从文献梳理可以看出,已有研究考虑最多的是户籍,而对其他指标考虑较少。本文从客观和主观两个维度来全面反映家庭背景。客观维度包括户籍和父母的教育水平两个指标,主观维度为学生自评的家庭社会经济地位。首先,城乡分割的二元体制是中国社会结构的重要特点。中国高等教育资源都集中在城市,来自农村家庭的学生从农村到城市,更容易出现生活上的不适应,因此归属感可能会比城市学生要低。其次,父母的受教育水平是家庭背景的一个重要特征。受过高等教育的父母能够依据自己的大学生活经历为孩子的学习生活提供一些必要的指导意见,从而能够帮助自己的孩子更好地适应大学生活。此外,家庭经济地位高的学生会有更多的经济资本来进行社交活动,从而能更好地融入学校生活;而经济条件差的学生更愿意在课余时间选择兼职等校外实践活动,缺少对校园归属感的培养。基于此,本文对假设1进行细化,提出以下三个分假设:

假设1a:大学生的户口显著影响他们的学校归属感,来自城市的大学生的归属感要高于来自农村的大学生。

假设1b:父母教育水平显著影响大学生的学校归属感,父辈上过大学的学生的归属感要高于父辈没有上过大学的学生(即第一代大学生)。

假设1c:家庭社会经济地位显著影响大学生的学校归属感,地位越高,归属感越强。

2.人际网络对学校归属感的影响

基于人际网络观的视角和已有的研究发现,本文提出第二个假设:

假设2:人际网络对大学生的学校归属感具有显著的影响。

根据人际网络的相关理论,本文把大学生人际网络分为同伴交往、师生交往和课外参与。与同学和老师的交往越频繁,获得的情感性社会支持和资源就越多,从而能帮助自身更快地融入校园生活,在心理上将获得更高的归属感。此外,对学校课外活动的积极参与也是学生扩展人际网络的主要途径,因此也将有利于大学生归属感的形成。据此,假设2可以细化为以下三个分假设:

假设2a:同学交往对大学生的学校归属感具有积极的影响,与同学交往越多,归属感越强。

假设2b:师生交往对大学生的学校归属感具有积极的影响,与老师交往越多,归属感越强。

假设2c:课外参与对大学生的学校归属感具有积极的影响,参与校园活动越多,归属感越强。

3.人际网络在家庭背景和学校归属感的关系中发挥了中介作用

首先,相关实证结果表明家庭背景对人际网络是有显著影响的。国外学者发现,来自低阶层家庭的学生和同辈群体及老师建立联系相对要困难一些[5]。我国学者也有类似的发现。比如,来自城市的大学生比来自农村的大学生人际关系要好[10];父母的教育程度越高,其子女在大学的师生交往就越好[31];非第一代大学生与教师和同伴互动的频繁程度显著高于第一代大学生[32];贫困大学生群体在校园交往中经常处于排斥与疏离的状态,缺乏与同伴、老师的正常互动;而且,一部分贫困大学生由于要在校内外兼职而没有时间参与学校的课外活动[33]。这些研究说明,图1中的a路径是成立的。其次,以往研究也验证了人际网络对归属感的积极作用(图1中的b路径)。据此,本文提出关于中介作用的第三个假设:

假设3:家庭背景通过人际网络对大学生的学校归属感产生显著的间接效应。

(三)分析策略

为了准确检验关于多重中介效应的假设,本文采用基于最小二乘法(OLS)回归分析的Bootstrap检验方法,并在SPSS软件中通过PROCESS宏命令来实现[34]。Bootstrap检验法通过从样本数据中重复抽样,根据每次抽样对中介效应进行估计,建立置信区间。当置信区间不包含0时,说明中介效应是显著的。该方法优于传统的Baron和Kenny的逐步检验法和Sobel检验法,不仅可以在一个模型中同时考虑多个中介变量,而且在不满足正态分布的情况下,可以得出更加准确的检验结果[35]。本文设定Bootstrap重复抽样的次数为5000次。

三、数据、变量与测量

(一)数据

本研究采用的数据来源于笔者在2014年5月对某“985”高校一年级本科生的问卷调查。我们以学生宿舍为抽样框,以15%的比例随机抽取了149个学生宿舍,抽中宿舍的全部学生进入调查样本。其中,超过80%的宿舍有4名学生,剩余将近20%的宿舍有3名学生。最终共有572名学生填写了问卷。

(二)变量与测量

1.因变量

对大学生学校归属感的测量借鉴了Bollen和Hoyle的量表[36],通过五个题项来测量,分别是“我感觉自己是学校的一员”“我在学校有归属感”“我对学校发生的事情很感兴趣”“我乐意花时间去支持一些校园活动”“学校是一所好的学校”。每个题项对应5个选项:非常不同意=1,不同意=2,无倾向=3,同意=4,非常同意=5。该量表的Cronbach α系数为0.87,表明测量的可靠性和内部一致性高。因此,将这五个问题的值加总,所得总分即为学生的整体学校归属感,取值为5~25分。

2.自变量

本文的自变量为家庭背景,分别从户籍、父母教育水平和自评的家庭社会经济地位三个方面来测量。户口为二分变量:农业=0,非农业=1。父母教育水平取父亲和母亲的最高教育程度,并编码为二分变量:0=父辈没有上过大学,1=父辈上过大学。测量主观家庭社会经济地位的题目为“您认为您家的社会经济地位处于哪个等级”,共有5个等级:下层=1,中下层=2,中层=3,中上层=4,上层=5。

3.中介变量

本研究的中介变量为人际网络,由同伴交往、师生交往和课外参与三个方面构成。同伴交往通过询问学生和同伴一起做某些事情的频繁程度来测量,包括“结伴上自习”“讨论课堂上和书本上遇到的问题”“分享快乐和忧伤”“结伴进行休闲和娱乐活动”等8个题项。每个题项对应5个选项:从不=1,很少=2,有时=3,经常=4,总是=5。该量表的Cronbach α系数为0.85,因此可以加总得到同伴交往的变量值。师生交往通过询问学生和老师交往的频繁程度来测量,包括“和老师讨论课堂上或书本上遇到的问题”“和老师讨论自己所做的项目或者研究”“与老师进行学习之外的交流”等6个方面的频繁程度。选项分别赋值为:从不=1,很少=2,有时=3,经常=4,总是=5。该量表的Cronbach α系数为0.91。课外活动参与度通过调查学生参与社团(如学生会、社联、兴趣社团等)和校园活动(如学术讲座、志愿者活动等)的频繁程度来测量,包括6个问题。选项与前面的相同,赋值也为1~5。该量表的Cronbach α系数为0.80。

4.控制变量

考虑到其他因素可能会对归属感产生影响,本文控制了性别、对专业的喜爱程度和高考第一志愿。性别编码为:男生=0,女生=1。对专业的喜爱程度有6个等级,从“非常不喜欢=1”到“非常喜欢=6”。对高考的第一志愿,若该高校为学生的第一志愿则赋值为1,否则赋值为0。所有变量的描述性统计分析结果见表1。

表1 基本变量的描述性统计分析结果

四、实证分析结果

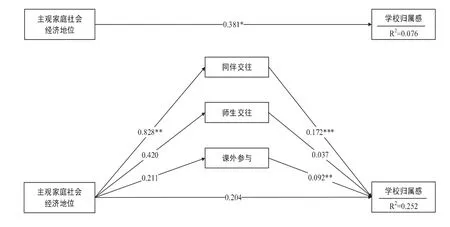

图2、图3和图4分别呈现了户口、父母教育水平和家庭社会经济地位对大学生学校归属感影响的多重中介效应分析结果。对照图1的路径图可以看出,在这三个模型中,c路径的回归系数分别为0.683、0.699、0.381,而且t检验的结果都是显著的,说明在控制性别、高考志愿和专业喜爱程度的情况下,家庭背景的三个指标对学生的归属感都有显著的影响。具体而言,来自城市的大学生归属感要显著高于来自农村的大学生;父母上过大学的学生归属感显著高于父母没有上过大学的学生;主观家庭社会经济地位越高,学生的归属感越强。因此,假设1及其对应的3个分假设得以验证。

此外,每个模型均有3条b路径,表示在控制家庭背景和控制变量的情况下,三种不同人际网络对归属感的影响。可以看出,在三个模型中,同伴交往和课外参与对归属感都有显著的正向影响,但师生交往对学生归属感的影响并不显著。因此,假设2中“同伴交往”和“课外参与”的分假设得以验证,但“师生交往”的分假设没有得到验证。

图2“户口”的多重中介模型分析结果

图3“父母教育水平”的多重中介模型分析结果

图4“主观家庭社会经济地位”的多重中介模型分析结果

为检验假设3的中介效应,我们首先比较加入中介变量之前和之后回归模型R2的变化。当回归模型仅包含家庭背景和控制变量时,户口、父母教育水平、家庭社会经济地位模型的R2分别为8.2%、8.4%、7.6%;加入3个中介变量之后,三个回归模型的解释度分别提升到25.5%、25.3%和25.2%,增加了约17%的解释力,说明了中介变量对解释大学生归属感差异的重要性。最重要的是,加入中介变量之后,家庭背景对于学生学校归属感的影响由显著(c系数)变为不显著(c’系数)。比如在户口模型中,户口对归属感的影响所对应的系数由0.683降低到0.451,而且是从显著变为不显著。根据传统的中介效应检验方法,这个变化说明家庭背景对于学生学校归属感的影响并不是直接的,而是通过人际网络发挥作用的,也就是间接影响。但这些间接影响(a*b)是否显著呢?我们需要进一步看Bootstrap的检验结果。

表2列出了本文多重中介模型中不同效应的检验结果。自变量对因变量的总效应分解为直接效应和通过中介变量产生的间接效应(即中介效应)。此外,对包含多个中介变量的模型,总的间接效应又进一步分解为不同中介产生的单个间接效应。需要注意的是,对总效应和直接效应的检验仍为t检验,图2、图3、图4中的结果在表2中重现,以比较不同效应的相对大小。而对间接效应(H0:a*b=0)的检验则采用Bootstrap方法,根据输出的95%偏差校正的Bootstrap置信区间来检验其显著性。当置信区间不包含0时,拒绝原假设,得到显著性结果。

表2 中介效应检验结果:总效应、直接效应和间接效应

从表2可以看出,和图2的结果一致,户口对归属感的总效应显著(回归系数为0.683),但直接效应并不显著(回归系数为0.451)。关于间接效应,首先我们可以看到总的间接效应为0.232,占总效应的百分比为34%(0.232/0.683),表明户口对归属感影响的34%是通过人际网络的三条中介途径来实现的,直观地测量了中介效应的重要性。此外,总的间接效应对应的95%偏差校正的Bootstrap置信区间为[0.003,0.470],置信区间不包含0,效应显著,说明户口通过三种不同的人际网络对归属感产生的间接效应是显著的,这个结果支持了本文的假设3。由表2还可知,不同中介变量传递间接效应的作用并不相同。同伴交往的中介效应为a1*b1=0.225,Bootstrap置信区间为[0.081,0.417],不包含0,效应显著;而师生交往(a2*b2)和课外参与(a3*b3)的中介效应则均不显著。这一结果说明,户口对归属感的间接影响主要是通过影响学生在大学的“同伴交往”来实现的,也就是说,同伴交往是三个中介变量中最关键的一个。与来自农村的大学生相比,城市大学生在学校更喜欢和同伴交往,从而有助于提升他们的归属感。

对另两个家庭背景指标——父母教育水平和主观社会经济地位而言,总的间接效应都是显著的,而且占总效应的比例分别为56%(0.391/0.700)和47%(0.177/0.381),因此也进一步支持了本文的假设3。在父母教育水平的模型中,不仅同伴交往的中介效应显著,而且课外参与的中介效应也是显著的。这就意味着与父辈没上过大学的学生相比,父辈上过大学的学生在学校会更频繁地和同伴进行交往,更积极地参与校园活动,从而有助于他们归属感的增强。在主观社会经济地位对归属感的间接影响中,也是只有同伴交往这一条中介路径是显著的,说明来自社会经济地位较高家庭的大学生在学校会更积极地和同伴交往,相应的归属感也较强。总之,这三个模型对间接效应的检验结果证实了人际网络在家庭背景对归属感影响中的中介作用,而且中介效应主要是通过“同伴交往”来传递的。

五、结论与讨论

本文通过分析大学生的学校归属感探讨了高等教育过程的公平性。在研究视角和方法上均有一定的创新。已有研究在探索归属感的影响因素时,多是从地位结构观和人际网络观的某一视角出发,忽略了家庭背景和人际网络的关联性,而本文则是从地位结构观和社会网络观的双重视角来研究家庭背景通过人际网络对大学生归属感的影响。另外,本文所选用的基于回归的Bootstrap方法是目前国际公认的针对观测变量最具优势的中介分析方法,但在国内的实证研究中应用得甚少。

本研究的核心结论有两点。其一,家庭背景作为先赋性资源对大学生的学校归属感仍存在着持续的影响。无论是从户口和父母教育水平这两个客观指标,还是从学生自评的家庭社会经济地位这一主观指标来看,家庭背景处于劣势的学生对大学的归属感相对较低。其二,家庭背景对学校归属感的影响并不完全是直接的,还通过一些自致性的中介机制来实现。本文的结果显示,在大学这个新的场域建立起来的人际网络就是其中重要的中介变量,家庭背景好的学生在人际交往上占有优势,能够更好地适应大学生活,进而有助于提升他们对学校的归属感。

另外,在同伴交往、师生交往和课外参与三个人际网络维度上,同伴交往的中介效应最强,课外参与次之,而师生交往并没有起到显著的中介作用。师生交往的非显著性,其原因可能在于我们选取的研究对象是大一学生,他们还处在学习基础课程的阶段,很少参与老师的课题研究,因此和老师的交往还非常有限。这就造成了在该维度上学生的差异性较小。

本研究最大的意义在于为高等教育管理者特别是学生工作者提供了提升大学生学校归属感可能的思路和途径。首先,我们应该意识到高等教育的公平性并不仅仅体现在入学机会上,还应该体现在高等教育的整个过程当中。家庭背景仍持续影响学生对大学的归属感,这就意味着高等教育的某种不公平的存在,作为管理者就有责任采取一定的干预或补救措施来提升弱势群体的归属感,从而避免归属感缺失所导致的大学学业和其他方面的不公平。

其次,在采取任何干预措施之前,我们必须明确哪些学生是我们需要干预的对象。家庭背景是一个很宽泛的概念,很难直接测量。但从本文的研究结果可以看出,区分家庭背景不好的学生应该从多维度出发,户口、父母教育水平和主观社会经济地位都有可能影响到归属感。因此,农村户口的学生、第一代大学生,或者对家庭社会经济地位主观评价比较低的学生都应该属于实施干预的对象。对这些学生,要制定某些干预措施,有针对性地帮助他们提升归属感。

最后,在具体的干预措施方面,本文的结论提供了一个可能的路径,那就是可以通过帮助他们提升在大学的人际网络来提升归属感。学生工作者如班主任或辅导员应及时了解家庭出身不好的学生在人际交往方面遇到的困惑,并尽力帮助他们解决这些困惑。比如,第一代大学生的父母没有上大学的经历,因而不能很好地指导他们在大学这个环境里如何与同学和老师交往。这时候学生工作者就可以担起这项重任,在刚入学时对第一代大学生群体进行有针对性的指引,鼓励他们主动、积极地与人交往,以帮助他们尽快适应复杂的人际关系。此外,同伴交往是大学生人际网络中最重要的部分,同学之间经常通过聚餐、娱乐活动来增进同伴之间的亲密程度,而家庭背景不好的学生可能会由于经济原因而错过这类交往的机会。因此,学校应该重视和落实对贫困学生的助学金政策,使他们有机会参与到学习之外和同学的交往活动中。最后,虽然大学的社团活动是扩展人际网络的重要途径,但多数社团是兴趣社团,要求学生有一定的学习之外的才艺和技能,而家庭背景不好的学生往往在这些文化资本上处于劣势,这势必会影响到他们对社团的参与度。因此,高校应该考虑为这些学生单独提供学习某种才艺的机会,让他们有机会参与到社团活动中。

当然,本研究也存在一些不足之处。首先,本研究所用的数据是基于一所高校的调查,虽然具有针对性,但不具有推广性。其次,调查对象局限于大一学生,学生的归属感很有可能会随着年级的提高而有所增强。未来的研究中,可以对大学生进行为期四年的跟踪调查,以便更好地把握归属感的变化趋势及影响机制;还可以进行实验研究,对实验组进行某种干预,以检验不同干预措施的有效性。

[1]杨东平.中国教育公平的理想与现实[M].北京:北京大学出版社,2006.

[2]杨东平.高等教育入学机会:扩大之中的阶层差距[J].清华大学教育研究,2006,27(1):19-25.

[3]文东茅.家庭背景对我国高等教育机会及毕业生就业的影响[J].北京大学教育评论,2005,3(3):58-63.

[4]OSTERMANKF.Students'need for belongingin the school community[J].Review of Educational Research,2000,70(3):323-367.

[5]SORIA K M,STEBLETON M J.Social capital,academic engagement,and sense of belonging among working-class college students[J].College Student Affairs Journal,2013,31(2):139-153.

[6]WALTON G M,COHEN G L.A question of belonging:race,social fit,and achievement[J].Journal of Personality&Social Psychology,2007,92(1):82-96.

[7]TINTO V.Dropout from higher education:A theoretical synthesis of recent research[J].Review of Educational Research,1975,45(1):89-125.

[8]HAUSMANN L R M,YE F,SCHOFIELD J W,WOODS R L.Sense of belonging and persistence in White and African American firstyear students [J].Research in Higher Education,2009,50(7):649-669.

[9]金庆英.大学生学校归属感的理论与实证研究[D].长春:吉林大学,2012.

[10]张新冀.大学生学校归属感、自我价值感和人际关系现状及其关系研究[D].石家庄:河北师范大学,2010.

[11]马斯洛,许金声.动机与人格(第三版)[M].北京:中国人民大学出版社,2007.

[12]BAUMEISTER R F,LEARY M R.The need to belong:desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation[J].Psychological Bulletin,1995,117(3):497-529.

[13]GOODENOW C.Classroom belonging among early adolescent students:relationships to motivation achievement [J].Journal of Early Adolescence,1993,13(1):21-43.

[14]HURTADO S,CARTER D F.Effects of college transition and perceptions of the campus racial climate on Latino college students'sense of belonging[J].Sociology of Education,1997,70:324-345.

[15]梁栋,刘娜娜,王淑华.高校学生学校归属感影响因素实证分析[J].高教研究与实践,2012(1):54-59.

[16]包克冰,徐琴美.学校归属感与学生发展的探索研究[J].心理学探新,2006,26(2):51-54.

[17]JOHNSON D R,SOLDNER M,LEONARD J B,et al.Examining sense of belonging among first-year undergraduates from different racial/ethnic groups[J].Journal of College Student Development,2007,48(5):525-542.

[18]OSTROVE J M,LONG S M.Social class and belonging:Implications for college adjustment[J].Review of Higher Education,2007,30(4):363-389.

[19]LANGHOUT R D,ROSSELLI F,FEINSTEIN J.What's class got to do with it?Assessing classism in academic settings[J].Review of Higher Education,2007,30(2):145-184.

[20]RUBIN M,WRIGHT C L.Time and money explain social class differences in students'social integration at university [J].Studies in Higher Education,2017,42(2):315-330.

[21]朱洁义.大学生学校归属感的现状研究——以H大学为例[J].高教论坛,2010(4):122-125.

[22]汪雅霜,王芳.大学生学校归属感影响因素的实证研究——基于“国家大学生学习情况调查”数据分析[J].现代教育管理,2015(8):110-114.

[23]杜好强.大学生学校归属感及其影响因素研究[D].重庆:西南大学,2010.

[24]刘萌萌,赵景欣.独生子女大学生的学校归属感与其主观幸福感之间的关系[J].山东省团校学报:青少年研究,2012(5):1-6.

[25]PUTNAM R D.Bowling alone:The collapse and revival of American community[M].Philadelphia:Simon and Schuster,2000.

[26]边燕杰,郝明松.二重社会网络及其分布的中英比较[J].社会学研究,2013(2):78-97.

[27]BEAN J P.Interaction effects based on class level in an explanatory modelofcollege studentdropoutsyndrome [J].American Educational Research Journal,1985,22(1):35-64.

[28]FREEMAN T M,ANDERMAN L H,JENSEN J M.Sense of belonging in college freshmen at the classroom and campus levels[J].Journal of Experimental Education,2007,75(3):203-220.

[29]李倩.大学生学校归属感的影响因素分析——以E大学为例[D].上海:华东师范大学,2011.

[30]水远璇.南京市属本科院校大学生学校归属感调查[J].高教论坛,2015(8):105-109.

[31]周廷勇,周作宇.关于大学师生交往状况的实证研究[J].高等教育研究,2005(3):79-84.

[32]陆根书,胡文静.师生、同伴互动与大学生能力发展——第一代与非第一代大学生的差异分析 [J].高等工程教育研究,2015(5):51-58.

[33]成云.贫困与非贫困大学生人际关系差异研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2010,16(6):159-162.

[34]HAYES A F.Introduction to mediation,moderation,and conditional process analysis:A regression-based approach [M].New York:Guilford Press,2013.

[35]温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(5):731-745.

[36]BOLLEN K A,HOYLE R H.Perceived cohesion:A conceptual and empirical examination[J].Social Forces,1990,69(2):479-504.