文本细读、春秋笔法与《史记·扁鹊仓公列传》释疑

杨 玲

(兰州大学 文学院,兰州 730020)

《扁鹊仓公列传》是《史记》中问题较多的一篇人物传记。其中对塑造扁鹊神医形象至关重要的三个医案,自魏晋以来就不断有学者多方质疑,而该篇传记在《史记》七十列传中的位置也颇令人难解。近年来,又有学者对“六不治”理论的提出者发表不同意见。这些问题不解决,不但阻碍读者对该篇传记的阅读和理解,而且还由此影响到对扁鹊这一著名中医医者和中医的评价。此前的研究多集中于单纯的文献考证,忽略了文本细读,加之对春秋笔法在该篇传记中的使用没有足够重视,因而影响了问题的解决。本文试从文本细读和春秋笔法入手,对该篇传记进行解读和释疑,以就教于方家。

一、文本细读与问题的提出

在《史记·扁鹊仓公列传》中,司马迁通过“扁鹊医治赵简子”“扁鹊医治虢太子”和“扁鹊见齐桓侯”三个医案塑造扁鹊神医形象,但恰恰是这三个医案中存在人物与时间的显著矛盾。

第一个医案“扁鹊医治赵简子”,司马迁开首即言:“当晋昭公时,诸大夫强而公族弱,赵简子为大夫,专国事。”而实际上,赵简子专权在晋顷公和晋定公时,《左传》对此有明确记载。《史记·赵世家》所述与《左传》一致,但是到《扁鹊列传》中却错为晋昭公。

第二个医案“扁鹊医治虢太子”,司马迁将虢君与赵简子置于同一时代。而虢国于公元前655年已被晋所灭,距赵简子(生年不详,卒于公元前476年)近二百年,这是众所周知的事实*历史上存在西虢、东虢以及由西虢东迁后分裂而成的南、北虢,和西虢留在故地的后裔建立的小虢等5个虢国。其灭亡时间均远远早于赵简子生活时代。公元前767年,郑国灭东虢。后又建立北虢(封地即在前北虢)。公元前687年,秦灭小虢。公元前655年,晋灭南、北虢。。因此虢君与赵简子不可能同时。

第三个医案“扁鹊见齐桓侯”,历史上实无齐桓侯其人。即使勉强将其定为相近称呼的齐桓公,但齐桓公(公元前716年—前643年)卒年都比赵简子要早约两百年。虽然田齐有桓公午(公元前400—前357年),但又比赵简子至少晚一百多年。时间也不吻合。在一篇传记中,司马迁犯如此多本不该犯的时间错误,令人难以理解,也与其良史之称不符。

《扁鹊仓公列传》第二个颇受争议的问题是它在七十列传中的位置,即为什么被排在《田叔列传》和《吴王濞列传》之间。早期医巫同源,医者与卜者属一类职业。司马迁自己即持此观点*《史记·日者列传》有:“吾闻古之圣人,不居朝廷,必在卜医之中。”(中华书局1982年,第3215页)。卜、医连称,说明司马迁认为二者相近。。按照《史记》七十列传依时相序兼及依类相次的排列原则,《扁鹊仓公列传》应在《日者列传》和《龟策列传》前后。因此司马贞《史记索隐》说:“此医方,宜与《日者》《龟策》相接,不合列于此,后人误也。”张守节《史记正义》解释道:“以淳于意孝文帝时医,奉诏问之,又为齐太仓令,故太史公以次述之。扁鹊乃春秋时良医,不可别序,故引为传首,太仓公次之也。”[1]2785意即《扁鹊仓公列传》放在《田叔列传》和《吴王濞列传》之间是因为仓公淳于意是汉文帝时人。可是《鲁仲连邹阳列传》《屈原贾生列传》中的邹阳和贾谊也是汉代人,但这两篇传记却被置于《田单列传》(战国时人)和《吕不韦列传》(战国末秦初时人)之间*有学者提出,《史记·太史公自序》叙述《屈原贾生列传》的撰著缘由是:“做辞以讽谏,连类以争义,《离骚》有之。作《屈原贾生列传》。”只说了屈原,没有解释为何屈、贾同传。加之屈、贾非同时代人,不符合《史记》的体例,因而怀疑《屈原贾生列传》的真实性。《鲁仲连邹阳列传》存在相似问题(见汪春泓《史汉研究》,上海古籍出版社2014年版,第119页)。但是,《史记·太史公自序》中没有解释合传原因的传记远不止这两篇。《平原君虞卿列传》《袁盎晁错列传》《张释之冯唐列传》等均属此种情形。之于非同时代人而合传,《扁鹊仓公列传》是,《老子韩非列传》亦是(老子属春秋时人,韩非是战国人。)。还有学者提出屈原与贾谊、鲁仲连和邹阳相距时间远,行事不相类,将其合传不伦不类(逯耀东《抑郁与超越——司马迁与汉武帝时代》,生活·读书·新知三联出版社2008 年版,第56页)。但屈原与贾谊人生经历相近,屈原对贾谊又有感召,文学上贾谊又受屈原影响,这些足以成为二人合传的充分理由。《鲁仲连邹阳列传》中,司马迁在对二人的塑造中,最典型的材料都是一封书信。鲁仲连一封书信使燕将自杀,解救了齐国,邹阳一封书信使自己起死回生。这是两人经历上的显著共性,因此司马迁将其二人合传完全讲得通。。况且,就《扁鹊仓公列传》内容看,司马迁着笔的重点是扁鹊而非淳于意。《史记·太史公自序》说得很明确:“扁鹊言医,为方者宗,守数精明;后世修序,弗能易也,而仓公可谓近之矣。”该篇传记的第一传主是扁鹊毋庸置疑。日本学者泷川资言认为仓公是传主,写扁鹊不过是为了说明仓公医方的来源[2]1727。与《自序》所言显然不符。退一步说,即使第一传主是仓公淳于意,该篇传记也不应该放在田叔和吴王刘濞二人的传记之间。从《袁盎晁错列传》至《吴王濞列传》凡六篇传记,写的是文帝和景帝的大臣。其传主均为官文、景两朝,除了《扁鹊仓公列传》(扁鹊是先秦时人,仓公是文帝臣)。因此,按照依时相序原则,《扁鹊仓公列传》应在该组传记的第一篇,而非《田叔列传》和《吴王濞列传》之间*侯小宝《〈史记〉医史文献价值管窥》(《山西医科大学学报》2005年第4期)认为,司马迁把《扁鹊仓公列传》放在吴王刘濞、魏其武安侯、御史大夫韩安国、大将军卫青等人的列传之前,是“把医术和名医抬到了极高的地位”。这种观点显然难以成立。一则《史记》没有依社会地位高低排序的先例。其次,客观地说,扁鹊、仓公地位再高,也不可能高于那些汉代重臣;第三,即使要抬高医术和名医地位,《扁鹊仓公列传》也不能突破时间顺序,这是史学著作要遵守的基本原则。。除非,司马迁是要通过这种“破例”的安排含蓄表达某种用意。

《扁鹊仓公列传》的第三个问题是“六不治”理论的提出者是谁。以往学术界一直认为是扁鹊,但后来又产生了仓公淳于意说和司马迁本人说。因此这一问题也需要加以辨析。

围绕着以上诸多疑问,以往学者们多采用文献考证方法试图解决,最终众说纷纭,各执一端,一直没有得到广泛认可的答案。因为始终纠结于文献考证,学者们忽略了一个问题:《扁鹊列传》中的三个医案均非首见、仅见于该篇列传。

第一个医案“扁鹊医治赵简子”又见于《史记·赵世家》。《赵世家》中,在医治赵简子之后还详细叙述了赵氏灭代等一系列与扁鹊所言密切相关的历史事件,既前后呼应,也比《扁鹊列传》的记载详细完整得多。因此,研究扁鹊学派的学者李伯聪先生认为,“《扁鹊列传》中‘扁鹊诊治赵简子’必定是采自《赵世家》无疑”[3]33。

第二个医案“扁鹊医治虢太子”又见于《韩诗外传》卷十。《韩诗外传》的作者韩婴是文、景时期著名学者,汉代说《诗》四家之一。《史记·儒林列传》说:“韩生者,燕人也。孝文帝时为博士,景帝时为常山王太傅。韩生推《诗》之意而为《内外传》数万言,其语颇与齐鲁间殊,然其归一也。”司马迁能认识到韩婴授《诗》与齐鲁之地儒生不同,但宗旨却一致,说明他是熟读了韩婴授《诗》之作的。今本《韩诗外传》十卷,实则是内传和外传的合订本,亦即司马迁、班固当初所见本[4]52。由此可以肯定医治虢太子这一故事是司马迁从《韩诗外传》采摭入《扁鹊列传》的。

第三个医案“扁鹊见齐桓侯”又见于《韩非子·喻老》。司马迁在《史记·老子韩非列传》中说“申子、韩子皆著书,传于后世,学者多有”。《韩非子》作为先秦法家代表之作免遭秦火,保存完好,流传有序,所以汉代常见。其中《喻老》《解老》两篇是韩非之学出于黄老的重要依据,司马迁之所以让道家的老子和法家的韩非同传就是为了体现这一学术发展脉络。因此,无论是客观条件还是主观需求,身为史官的司马迁都一定读过《韩非子·喻老》篇。所以扁鹊见齐桓侯亦非司马迁原创,而是从《韩非子》中采摭入《扁鹊列传》的。

值得注意的是司马迁在采摭以上三个来源不同的故事入《扁鹊仓公列传》时,没有一成不变地照搬,而是做了许多细微而精心的修改。即使同在《史记》中的扁鹊医治赵简子这一故事,《赵世家》和《扁鹊列传》的记叙也有差异。这些差异必须通过文本细读才能发现,以往却都被忽略,因而阻碍了研究进程的推进。

二、从三个医案与源文献之 比较看司马迁的修改

为了便于说明,我们通过表格把《扁鹊列传》中三个医案与源文献的不同(亦即司马迁所做的修改)呈现出来(见表1、表2、表3,凡细微的不同均用颜色加重色标注,明显的不同则不标注)。

表1 《史记·赵世家》与《史记·扁鹊仓公列传》之比较

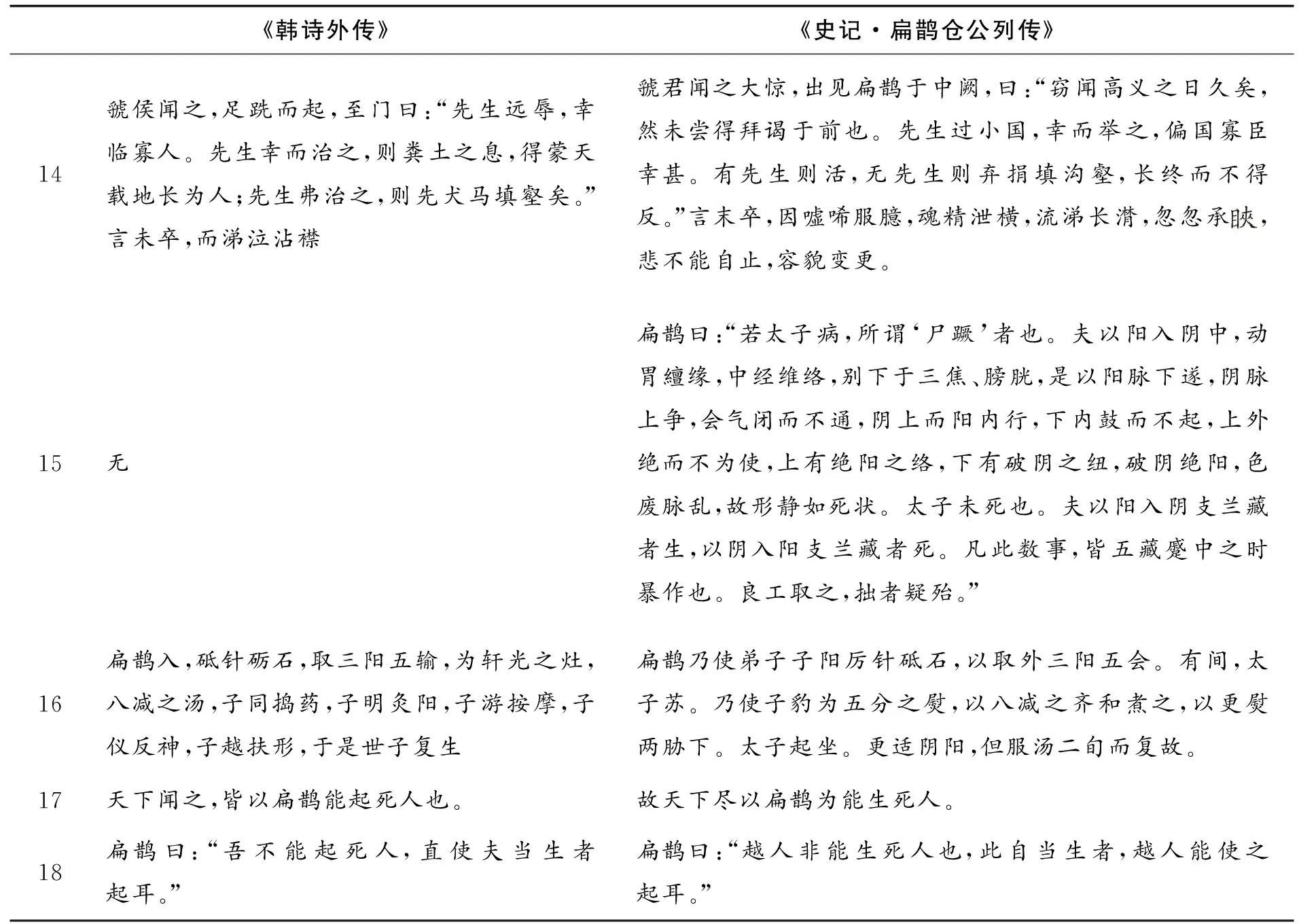

表2 《韩诗外传》*关于《韩诗外传》的引文均出自许维遹《韩诗外传集释》,中华书局1980年版,第345-348页。与《史记·扁鹊仓公列传》

续表2

《韩诗外传》 《史记·扁鹊仓公列传》 14虢侯闻之,足跣而起,至门曰:“先生远辱,幸临寡人。先生幸而治之,则粪土之息,得蒙天载地长为人;先生弗治之,则先犬马填壑矣。”言未卒,而涕泣沾襟虢君闻之大惊,出见扁鹊于中阙,曰:“窃闻高义之日久矣,然未尝得拜谒于前也。先生过小国,幸而举之,偏国寡臣幸甚。有先生则活,无先生则弃捐填沟壑,长终而不得反。”言末卒,因嘘唏服臆,魂精泄横,流涕长潸,忽忽承,悲不能自止,容貌变更。15无扁鹊曰:“若太子病,所谓‘尸蹶’者也。夫以阳入阴中,动胃繵缘,中经维络,别下于三焦、膀胱,是以阳脉下遂,阴脉上争,会气闭而不通,阴上而阳内行,下内鼓而不起,上外绝而不为使,上有绝阳之络,下有破阴之纽,破阴绝阳,色废脉乱,故形静如死状。太子未死也。夫以阳入阴支兰藏者生,以阴入阳支兰藏者死。凡此数事,皆五藏蹙中之时暴作也。良工取之,拙者疑殆。”16扁鹊入,砥针砺石,取三阳五输,为轩光之灶,八减之汤,子同捣药,子明灸阳,子游按摩,子仪反神,子越扶形,于是世子复生扁鹊乃使弟子子阳厉针砥石,以取外三阳五会。有间,太子苏。乃使子豹为五分之熨,以八减之齐和煮之,以更熨两胁下。太子起坐。更适阴阳,但服汤二旬而复故。17天下闻之,皆以扁鹊能起死人也。故天下尽以扁鹊为能生死人。18扁鹊曰:“吾不能起死人,直使夫当生者起耳。”扁鹊曰:“越人非能生死人也,此自当生者,越人能使之起耳。”

表3 《韩非子·喻老》*关于《韩非子》引文均见于陈奇猷《韩非子新校注》,上海古籍出版社2000年版,第441页。与《史记·扁鹊仓公列传》之比较

续表3

《韩非子·喻老》 《史记·扁鹊仓公列传》 16桓侯故使人问之桓侯使人问其故17病在腠理疾之居腠理也18在肌肤在血脉19在肠胃,火齐之所及也其在肠胃,酒醪之所及也20在骨髓,司命之所属,无奈何也。其在骨髓,虽司命无奈之何。21桓侯体痛桓侯体病22使人索扁鹊使人召扁鹊23已逃秦矣扁鹊已逃去

通过文献比对可以看出,关涉三个医案的所有疑问在它们的源文献中均不存在,而是司马迁将其采摭入《列传》并进行修改后才产生的。从表1可以看到,《史记·赵世家》中没有“当晋昭公时,诸大夫强而公族弱,赵简子为大夫,专国事”这段话,《扁鹊列传》则有,所以才产生了时间与人物不合的问题。

第二个医案“扁鹊诊治虢太子”在《韩诗外传》中是作为一个独立故事出现的,不与前后的其他历史故事发生联系,加之扁鹊其人的模糊性*在中医学史上,扁鹊其名经历了从一个中医医者到一个中医学派的过程。《汉书·艺文志》有:“泰始黄帝扁鹊俞拊方二十三卷。”《史记·扁鹊列传》正义引《黄帝八十一难序》说:“秦越人与轩辕时扁鹊相类,仍号之为扁鹊。”扁鹊因医术高超,被后人用以统称良医,秦越人是其中之一。这就仿佛古人把善射者都称为羿一样。所以我们不能仅仅以其中一个“扁鹊”的活动时代作为时间标杆去衡量《韩诗外传》所载“扁鹊诊治虢太子”、《韩非子·喻老》所载“扁鹊见蔡桓公”的真实性。,因此不牵涉虢何时灭亡的问题。可是在《扁鹊列传》中,因为司马迁在这一医案开篇加了一句承上启下的话语:“其后扁鹊过虢。”意即扁鹊医治好赵简子后到了虢国,巧遇虢太子生病,于是为他治病。这就要求赵简子和虢君必须是同时代人,但实际根本不可能。对史家而言,虢亡于晋献公时是常识,司马迁却弄错了。而且,先秦典籍对晋灭虢多有记载,其中不少典籍还是司马迁撰写《史记》的史料来源,这就更没有出错可能。第三,作为史学家,司马迁对其笔下历史人物的生活时代一定了熟于心,即使一时忘记或疏忽了虢国灭亡的具体时间,但赵简子与虢君非同时代人他断然不会弄错。那么,产生这一错误的原因何在?

第三个医案“扁鹊见齐桓侯”,在《韩非子·喻老》篇中是“扁鹊见蔡桓公”(又称蔡桓侯),也是一个独立故事,不涉及时间问题。可是在《扁鹊列传》中,这一医案紧随扁鹊医治赵简子和虢太子之后,而且司马迁为了整篇列传的连贯,还特意加了“扁鹊过齐”一句,这就意味着齐桓侯也得和赵简子同时。但正如晋人束晳所言:“齐桓在简子前且二百岁,小白后,齐无桓公,田和子有桓侯午,去简子首末相距二百八年。”据《史记》,田和子称“桓公午”而非“桓侯午”。齐国历史上不存在“齐桓侯”其人。而两个“齐桓公”在时间上与《扁鹊列传》中的“齐桓侯”均不符,因此束晳认为“《史记》自为舛错”[5] 2291。实际上,司马迁很容易从《喻老》中发现“蔡桓公”是“蔡桓侯”的误写。首先,“蔡桓公”只在《喻老》“扁鹊见蔡桓公”这一故事开头出现了一次,余皆是“桓侯”而非“桓公”;其次,司马迁应该知道齐国国君称“公”(后称“王”,无称“侯”之例),蔡国国君则称“侯”,“侯”比“公”低一级,两者不能混同;第三,蔡桓侯在历史上确有其人。他是春秋时蔡国第七代国君,是蔡宣侯的儿子,名封人,公元前714年至前695年在位。而“蔡桓公”和“齐桓侯”史无其人。总之,无论是“公”“侯”之别,还是“蔡桓侯”“蔡桓公”“齐桓侯”的真伪,对于写《史记》的司马迁来说都是常识。所以,依常理,司马迁如改,应把“蔡桓公”改为“蔡桓侯”,而不是“齐桓侯”。但实际却相反。而从这一扁鹊故事在《喻老》和《列传》两个文本中结尾的一个细小不同,我们可以肯定,改“蔡桓公”为“齐桓侯”是司马迁的有心之“错”。《喻老》中这一故事的结尾是“扁鹊已逃秦”,《列传》中则改为“扁鹊已逃去”(见表3最后一项比较)。《列传》说扁鹊最后死于秦,依此,“逃秦”比“逃去”更合逻辑。但是,司马迁显然意识到改“蔡桓公”为“齐桓侯”后,文末扁鹊逃秦不合常理。因为蔡距秦近,而齐距秦很远*周武王弟叔度始封于蔡,后因反叛,被流放而死。周成王复封其子蔡仲于此。建都上蔡 (今河南上蔡西南),离秦国比齐距秦要近很多。,所以需改“逃秦”为“逃去”以合逻辑。至此,我们发现,《史记·扁鹊列传》中与扁鹊这一神医形象直接关联的三个医案因司马迁的着意改动而产生了诸多疑问。这不能不使我们想到,深受《春秋》影响,熟谙“春秋笔法”的司马迁有意设计了这些“错误”,他要借此引起读者注意,迂曲婉转地传递某种信息。

三、春秋笔法与问题的解决

司马迁撰写《史记》受《春秋》影响很大。其表现之一就是他对“春秋笔法”的使用。章学诚说:“夫史迁绝学,《春秋》之后,一人而已。其范围千古,牢笼百家者,惟创例发凡,卓见绝识,有以追古作者之原,自具《春秋》家学耳。”[6] 150邹方锷说:“《史记》书法,《春秋》书法也。”[7] 132关于春秋笔法在《史记》中的应用,学者们论述较多的是《项羽本纪》《吕太后本纪》《匈奴列传》等篇章中的表现,无人谈及《扁鹊仓公列传》对春秋笔法的运用。实际上,《扁鹊仓公列传》是司马迁使用春秋笔法最为娴熟、全面的一篇传记。

春秋笔法,首先表现在语言的精确上。刘勰说:“《春秋》辩理,一字见义……其婉章志晦,谅以邃矣。”[8]37《春秋》一字可定褒贬,但文笔委婉含蓄,意义隐蔽深刻。用这一标准看《扁鹊列传》,例证非常多。

在以上对《扁鹊列传》的三个医案与其源文献的比对中,我们发现,司马迁竭力要把扁鹊从源文献中一个民间游医的形象改造成为一个具有高超医技的臣子形象。从表1(3)、表2(9)、表3(2)(15)(23)这几处改动可以看出。

医治赵简子时,《赵世家》是“赵简子疾,五日不知人,大夫皆惧,医扁鹊视之”。强调扁鹊医者的身份。而《列传》中则是“赵简子疾,五日不知人,大夫皆惧,于是召扁鹊”。一个“召”字点明扁鹊为臣的身份。同样的改动见于《扁鹊见蔡桓公》。《韩非子·喻老》中的“使人索扁鹊”,《列传》 改为“使人召扁鹊”。索,意即寻找,说明扁鹊是一个游走四方的民间医者。而“召”则突出了君臣关系,说明扁鹊要随时应召而入宫。其次,《韩非子·喻老》中的“(扁鹊)望桓侯而还走”,在《列传》中被改为“(扁鹊)望见桓侯而退走”。“还走”,意即反身快速离开,说明扁鹊非朝廷之臣,所以可以不懂、不遵君臣之礼。而“退走”,表现的正是臣子离开君时的走路方式。第三,《韩非子·喻老》起首句“扁鹊见蔡桓公,立有间”在《列传》中被修改为“扁鹊过齐,齐桓侯客之,入朝见”。《喻老》用“见”,表现了扁鹊与蔡桓公相遇的偶然性、随意性,“立有间”则说明扁鹊只是因发现蔡桓公有病而停留,除此之外,他与蔡桓公没有关系。而《列传》中的“客之”“入朝见”一方面在强调扁鹊的为臣身份,另一方面说明二者的关系较为密切。当然,最能表现司马迁要把扁鹊改造成一个臣子形象的是第二个医案“扁鹊医治虢太子”中的一段话:“言臣齐勃海秦越人也,家在于郑,未尝得望精光侍谒于前也。闻太子不幸而死,臣能生之。”这里扁鹊自称臣,还用到“侍谒”这样的词语。这一番自白立刻把扁鹊从一个民间医者的形象改变成一个典型的朝堂大臣的形象,这是《韩诗外传》原文中所没有的。以上细微改动同时出现在三个医案中,说明司马迁着意要把扁鹊塑造成为君王之臣。

其次,春秋笔法还表现在通过特定的语序表现作者的思想和认知过程。《春秋·僖公十六年》:“十有六年,春,王正月,戊申,朔,陨石于宋五。是月,六鹢退飞,过宋都。”同是描述天空中的事物,但数词的位置却截然不同。描述陨石的坠落,数词在句尾;描述鹢鸟退飞过宋都,数词却在句首。《春秋公羊传》解释说:“曷为先言陨而后言石?陨石记闻,闻其磌然,视之则石,察之则五。……曷为先言六,而后言鹢?六鹢退飞,记见也,视之则六,察之则鹢,徐而察之则退飞。”这一通过语序委婉含蓄地表现思想和认知过程的做法被司马迁继承后,发展成为借助各篇传记顺序的安排表现他本人对历史人物的认识和评价。清人赵翼说:“《史记》列传次序,盖成一篇即编入一篇,不待撰成全书后。”[9]6-7但学者们不同意这一观点。他们认为《史记》各篇排列有序,并且排序中体现着司马迁的苦心孤诣。张大可先生说:“七十列传基本以时代为序排列,符合通史原则,但有组合义例,或以类连及,或对比见义。”[10]212基于这一观点,他这么解释《刺客列传》在《史记》七十列传中的位置:“《刺客列传》本应编列在《循吏列传》之后,与类传的时序并编,而司马迁有意穿插在辅秦人物中间,与吕不韦、李斯、蒙恬等人并列,这是对比见义,表现了司马迁的反暴政思想。因为刺客是反暴人物。”[10]211据此审视《扁鹊仓公列传》在七十列传中的位置,我们就会发现,从《袁盎晁错列传》至《吴王濞列传》的六篇传记写的都是文帝和景帝时的大臣。文景时期是西汉的太平盛世,史称“文景之治”。但是在帝国表面的繁荣下,实则暗潮涌动。文帝时,贾谊就提出,诸侯王地制过大,不符礼制,应该“削藩”,但未被采纳,从而埋下隐患。也是文帝时,刘濞之子吴太子与皇太子刘启对弈,因发生争执,皇太子用棋盘掷击吴太子,杀之。吴王刘濞自此先是违忤藩臣之礼,接着加紧准备谋反。景帝时,晁错再次提出“削藩”,景帝采纳,正中以刘濞为首的七个诸侯王下怀,给他们提供了叛乱的借口,七王之乱爆发。这是景帝朝影响最大的历史事件,所以叙写文景之臣的六篇传记以《袁盎晁错列传》开始,以《吴王濞列传》收尾。晁错是七王之乱表面上的导火索,刘濞是这场叛乱的主导者。其他三篇传记《张释之冯唐列传》《万石张叔列传》《田叔列传》所涉人物均经历了七王之乱,有的还参与了平叛,如卫绾、直不疑。唯独与七王之乱无涉的是扁鹊和仓公,但是司马迁却让《扁鹊仓公列传》紧邻《吴王濞列传》。结合他在《日者列传》中借贾谊之口所言:“吾闻古之圣人,不居朝廷,必在卜医之中。”这一安排显然不是随意而为。那么,奥妙何在?

《汉书·艺文志》有言:“太古有岐伯、俞拊,中世有扁鹊、秦和,盖论病以及国,原诊以知政。”[11]1780所谓“论病以及国,原诊以知政”就是把治病与治国联系起来,以治病喻治国。医和曾说:“上医医国,其次疾人,固医官也。”[12]473但是真正把治病与治国联系起来,使“上医医国”观念深入人心的是扁鹊。《战国策》记录了“扁鹊见秦武王”的故事:

武王示之病。扁鹊请除。左右曰:“君之病在耳之前,目之下,除之未必已也,将使耳不聪,目不明。”君以告扁鹊,扁鹊怒而投其石。曰:“君与知之者谋之,而与不知者败之,使此知秦国之政也,则君一举而亡国矣。”[13]147

扁鹊由秦武王对待医者的态度推及秦国政治,这是一个典型的把治病与治国联系起来的事例。

法家集大成者韩非也非常喜欢用扁鹊治病喻治国。《韩非子·喻老》篇中,在扁鹊见蔡桓公这一故事之后,韩非把具有先见之明、洞察幽微的郑国叔瞻和虞国宫之奇比喻为扁鹊:“然则叔瞻、宫之奇亦虞郑之扁鹊也。而二君不听,故郑以破,虞以亡。故曰:其安易持也,其未兆易谋也。”《安危》篇中,韩非又说:

闻古扁鹊之治其病也,以刀刺骨;圣人之救危国也;以忠拂耳。刺骨,故小痛在体而长利在身;拂耳,故小逆在心而久福在国。故甚病之人利在忍痛,猛毅之君以福拂耳。忍痛,故扁鹊尽巧;拂耳,则子胥不失。[14]526

韩非以扁鹊治病需要“以刀刺骨”比喻以法治国的重要性。

《淮南子·人间训》有言:“人皆轻小害,易微事,以多悔。患至而后忧之,是犹病者已惓而索良医也,虽有扁鹊、俞跗之巧,犹不能生也。”[15]587这显然是就《韩非子·喻老》中“扁鹊见蔡桓公”这一故事而发的议论。可见,扁鹊“上医医国”的形象很早就已经形成且广为传播。这是司马迁为扁鹊立传隐含的原因之一。从扁鹊医治赵简子这一医案即可看出。这一医案既出现在《史记·赵世家》,又出现在《扁鹊列传》中,不符合司马迁为避免重复而使用“互见法”的写作原则。而从内容上看,前去治病的扁鹊说的不是病症和治疗方法,而是晋国的历史。“患者”赵简子醒来后说的不是自己身体的感受,而是晋国的未来。很显然,这一医案,与其说是“治病”,不如说是“医国”更恰当。另外,司马迁通过三个医案竭力要把扁鹊塑造成臣的形象,也在间接证明他要传递“上医医国”的观念。而他把《扁鹊列传》置于《田叔列传》和《吴王濞列传》之间则将他“上医医国”观念完全昭示给读者。朱维铮先生分析说:

(刘濞)使汉景帝感到他对君主集权的威胁,改变汉文帝的安抚政策,而且这位皇帝多疑,既从晁错建议下诏削藩,又与袁盎密谋杀晁错以图遏制吴楚诸侯联合造反。司马迁显然认为治国如同治病,不可讳疾忌医,更不可弃良医而信庸医,致使轻恙变重症,自招乱亡。[16]9-18

这是对《扁鹊仓公列传》为何突破《史记》依时相序依类相从排列原则、被置于一个特殊位置的深刻解读:要用扁鹊这位神医的高深医理、高超医技映射文、景两朝,大汉帝国在天下大治表象下存在的问题。

春秋笔法的第三种表现形式是迂曲含蓄地叙述历史事件,有时有意制造歧义、错误以含蓄表达作者的用意。如《春秋·僖公二十一年》载:“秋,宋公、楚子、陈侯、蔡侯、郑伯、许男、曹伯会于霍,执宋公以伐宋。”这段话很容易引起歧义,使读者误认为“会于霍”与“执宋公以伐宋”两件事情的实施者相同。如此则产生一个难以理解的矛盾:宋公是“执”宋公的人之一。自己抓自己,这怎么可能?《春秋公羊传》解释说:“孰执之?楚子执之。曷为不言楚子执之?不与夷狄之执中国也。”[17]296实际抓宋公的是楚国国君,但为了表示夷夏之别,维护中原之国的尊严,《春秋》有意省略了主语。再如桓公五年:“五年,春,正月,甲戌,己丑,陈侯鲍卒。”陈侯鲍死在相差六十多天的两个时间,显然讲不通。《公羊传》解释说:“曷为以二日卒之?怴也。陈侯以甲戌之日亡,己丑之日死而得,君子疑焉,故以二日卒之也。”[17]85陈侯在甲戌日出走,己丑之日才得知已逝,究竟逝于哪一天不得知,所以《春秋》就用两个时间点表示。我们可以把《春秋》这种“志而晦”的表现方式称为故露破绽。作者有意制造不合常理的矛盾以引起读者关注,从而寻求其中的原因,作者的真实意图因此得以展现。这种“春秋笔法”也为司马迁继承并运用于《史记》的撰著中。

前文已述,《扁鹊仓公列传》中三个医案的疑问是司马迁在采摭源文献入《列传》时才产生的。无论赵简子专政的时间,还是虢灭亡的时间,对于史家来说都是常识,是司马迁这样的良史根本不可能犯的错误。而且,从前面的文献比对可以看出,司马迁在把三个医案采摭入《列传》时,显然是对照着源文献文本进行的修改,否则其修改不可能那么细致入微。譬如把“索”改为“召”,把“秦谶”改为“秦策”,把三个“居十日”全部改为“后五日”。或问,这些修改难道不能是司马迁身边的钞工所为吗?钞工抄录,或有个别错讹和改动,但绝不可能有如此多且水平那么高的修改。特别是第二个医案“扁鹊医治虢太子”中,人物对话相对源文献《韩诗外传》发生显著变化,而且变化后比变化前更符合逻辑,文学性更高。譬如,在《韩诗外传》中,太子的病症出自扁鹊之口。《扁鹊列传》中,司马迁将其改为由中庶子说。中庶子亲眼见到病中的太子,而且他也懂一点儿中医,所以可以叙述得非常清楚。扁鹊医术虽高,但尚未与太子谋面,对太子病由何起一无所知的情形下,如由他来说,要么有巫的意味,要么不合逻辑。再如,听闻扁鹊可以救活太子,虢君悲喜交加。《扁鹊列传》中此段描写比《韩诗外传》详赡、生动得多,因而更能体现父子情深,同时也衬托出扁鹊救治虢太子的价值和意义。于此可知,三个医案与源文献的不同,只能是司马迁亲力亲为修改而成。这也就证明,三个医案存在的疑问是司马迁故意为之,其目的是要通过这些显而易见的错误引起读者注意,从而迂曲地表达他撰写《扁鹊仓公列传》的真实目的:以治病喻治国。借助塑造扁鹊上医医国的神医形象,批判景帝讳疾忌医,导致七国之乱爆发,且处置不力。综上,《扁鹊仓公列传》是司马迁娴熟使用春秋笔法的一个典型例证。

最后,我们来说一说“六不治”的提出者究竟是谁。

《扁鹊仓公列传》说,六种病人无法救治,即:“骄恣不论于理,一不治也;轻身重财,二不治也;衣食不能适,三不治也;阴阳并,藏气不定,四不治也;形羸不能服药,五不治也,信巫不信医,六不治也。有此一者,则重难治也。”此即“六不治”理论。很多中医史学者将其版权归于扁鹊。如六十集大型纪录片《黄帝内经》和《中医文献学辞典》“六不治”条均持此观点*于江泓、王黎亚著《黄帝内经》(解说词),花城出版社2004年,第65页;赵法新、胡永信、雷新强、丁红战主编《中医文献辞典》,中医古籍出版社2000年,第61-62页。。还有学者认为是仓公淳于意所言*明代李时珍《本草纲目·序例第一卷》(刘山水主编《本草纲目新校注》,华夏出版社2008年版,第38页)、李伯聪《扁鹊与扁鹊学派研究》(陕西科学技术出版社1990年版,第109页)、范行准《中国医学史略》(中医古籍出版社1986年,第13页)均持此观点。。但是钱钟书先生却说:“马迁于叙扁鹊事后,插入议论一段,言‘病有六不治’。”[18]345又说:“马迁乃以‘巫’与‘医’分背如水火冰炭,断言‘信巫’为不治之由,识卓空前。”[18]346钱先生认为“六不治”的提出者是司马迁。朱维铮先生持相同观点[16]9-18。孰是孰非?

在“六不治”理论之前有一段话:“使圣人预知微,能使良医得蚤从事,则疾可已,身可活也。”这显然是就“扁鹊见齐桓侯”一事而发的感慨。作为故事主角之一的扁鹊不可能自己称自己为“良医”,也很难把讳疾忌医的“齐桓侯”称为“圣人”。而司马迁站在史家的角度称扁鹊为“良医”、齐桓侯为“圣人”完全合乎情理。其次,把这段话与《韩非子·喻老·扁鹊见蔡桓公》相应内容做以对比,可发现它们高度相似。韩文是:“故良医之治病也,攻之于腠理,此皆争之于小者也。夫事之祸福亦有腠理之地,故曰圣人早从事焉。”显然,司马迁受《韩非子》启发发出了这一感慨。接着一句“人之所病,病疾多;而医之所病,病道少”后,司马迁用一个“故”字引出“六不治”理论,句与句之间的顺承关系自然、清晰,再次证实此段话出自司马迁之口。当然,司马迁此论亦非仅就医而言,而是亦医亦国,治病与治国兼论。关于这一问题,笔者另文撰述。

先秦历史上,我们经常看到这样一种现象:某人因某一特点或特长在传播接受过程中逐渐成为某一类人的象征,乃至成为中国文化的一个符号、语码,譬如善射的后羿,譬如美丽的西施。扁鹊从特定的一个人到一个学派也经历了这么一个类同的接受、形成过程,这就使得典籍中记载的扁鹊是一个亦真亦假、亦实亦虚的形象。说其真实,是因为在中医史上的确存在一个叫扁鹊的神医;说其虚假,是因为关于扁鹊的传说故事并非完全是那个真正的扁鹊所为,而是后来被赋予扁鹊这个称呼的医者的事迹的集合。当这些事迹叠加到一个“扁鹊”身上时,产生时间、地点、人物方面的冲突不可避免。但是也正是因为扁鹊这一历史人物的这一独特性,才给司马迁留下很大的创作空间,使得他借扁鹊勾勒图画先秦至汉的中医发展脉络、同时抒写自己对时政的看法成为可能。与扁鹊相对的是仓公淳于意,这一形象是历史实有,完全真实可信。司马迁把他和扁鹊放在同一篇传记,一方面是因为他们同为医者,而且淳于意远韶扁鹊;另一方面也是为了表明司马迁撰写此篇传记的终极意旨是阐述上医医国的治世理念,指刺现实政治。至此,我们可以说《扁鹊仓公列传》是一篇虚实结合,言近意远,有丰富的言外之意、弦外之音的优秀人物传记。