女性生殖器汗管瘤合并尖锐湿疣一例

赵 晴 李 珍 侯建玲 卢宪梅 周桂芝 张福仁

作者单位:1山东大学附属省皮肤病医院,山东济南,250022 2山东省皮肤病性病防治研究所,山东济南,250022

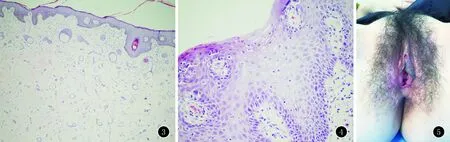

临床资料患者,女,26岁。因外阴部增生物10余年,阴道口增生物1个月于2015年6月24日来我院门诊就诊。10余年前始,患者外阴部出现多发性米粒大皮疹,皮疹逐渐增多增大,弥漫至两侧大阴唇及肛周,无不适感,未曾就诊。近1个月来,阴道口出现疣状增生物。既往体健,无系统疾病史,无家族史。系统检查未见异常。皮肤科检查:两侧大阴唇及肛周见多发红色或棕褐色米粒至绿豆大增生物,部分融合,质硬,无压痛(图1)。阴道口、尿道口旁及后联合见多发疣状增生物(图2)。实验室检查:HIV抗体、TPPA、TRUST均阴性。组织病理(大阴唇)示:真皮上部可见多数嗜碱性上皮细胞聚集成的小团块,多数中央有一管腔,表现为发育不良的汗管,诊断为汗管瘤(图3);阴道口皮损示:黏膜上皮增厚,见嗜中性粒细胞移入,部分上皮细胞胞浆空泡化;真皮浅层见淋巴细胞及少许嗜中性粒细胞浸润(图4)。阴道口标本原位杂交:HPV6/11、HPV16/18、HPV31/33均阴性。结合皮损特点和病理结果阴道口和尿道口处疣状增生物考虑尖锐湿疣,HPV聚合酶链反应:HPV6/11阳性。诊断为:1.大阴唇汗管瘤。2.阴道口尖锐湿疣。治疗:电离子治疗;匹多莫德分散片0.8 mg,日2次;夫西地酸软膏外用;重组人干扰素α2b软膏外用;定期复查。2个月后复诊,阴道口未见增生物。两侧大阴唇及肛周少许米粒样增生物,继续电离子治疗,定期复查。1个月后再次复诊,阴道口未见增生物,两侧大阴唇及肛周皮疹基本消退,目前随访3个月未复发(图5)。

图1 两侧大阴唇及肛周多发棕褐色米粒大增生物 图2 阴道口及尿道口疣状增生物

图3 真皮上部见碱性细胞聚集成的小团块,表现为发育不良的汗管(HE,×40) 图4 黏膜上皮增厚,见中性粒细胞移入,部分上皮细胞胞浆空泡化(HE,×200) 图5 3个月后随访,两侧大阴唇及肛周皮疹基本消退,阴道口未见增生物

讨论汗管瘤[1]是向末端汗管分化的一种汗腺瘤,很少自行消退,未见恶变者。由Kaposi 等于1872年首次报道[2]。 因本病好发于女性,且青春期加重,妊娠期、月经前期或使用女性激素时皮疹增大肿胀,故考虑与内分泌有关。表现为单发或多发的小丘疹,通常直径约数毫米,巨大型可大至直径约1 cm,正常肤色、红色或棕褐色,表面有蜡样光泽,有些表现为粟丘疹样。可分为3型:(1)眼睑型,最为常见,多发生于妇女,在发育期或其后出现,尤多见于下眼睑。(2)发疹型,男性青少年多见,成批发生于躯干前面及上臂屈侧。(3)局限型,位于外阴及阴蒂,称生殖器汗管瘤。通常无自觉症状,发生于外阴者常有瘙痒。国外有学者报道1例患者因外阴剧烈瘙痒和烧灼感来就诊[2]。本例患者无自觉症状。本病组织病理显示在真皮上部可见多数嗜碱性上皮细胞聚集成小团块,细胞团可成圆形、卵圆形,团块最大直径不超过10个细胞的长度。部分细胞团可呈实体条索状,但多数中央有一管腔,表现为发育不良的汗管,管壁周围有2层立方形细胞,大都扁平,内层细胞偶可空泡化。导管内充满耐淀粉酶PAS阳性的嗜伊红无定形物质,或淡蓝灰色变性物质。最具有特征性的表现是一端呈导管状,而另一端为实体条索,因此形如逗号或蝌蚪状。本病临床上有一定特点,结合病理,可以诊断。本病属良性肿瘤,可不予治疗,如伴瘙痒影响患者正常生活或美观考虑可以治疗。对于伴有瘙痒的外阴部汗管瘤的患者,口服抗组胺药物及局部应用糖皮质激素药膏的效果不理想;电离子治疗、手术切除、激光治疗或冷冻疗法的效果较好[3,4]。近年来,国内有学者报道美容手术联合电离子治疗女性外阴部汗管瘤的疗效好,不良反应少[5]。本病例采用电离子治疗,效果较好。

本患者并发尖锐湿疣,尖锐湿疣的病原体是人乳头瘤病毒(HPV)[1]。已发现与尖锐湿疣有关的型别达34个,其中15个型主要与尖锐湿疣有关,最常见的HPV有6、11、16和18型。对HPV感染的诊断是通过分析病史、临床表现和必要的实验室检查而得出的。现有的实验室检查包括醋酸白试验、细胞学检查、组织学病理检查、免疫学实验、核酸杂交试验及聚合酶链反应(PCR)。其中组织原位杂交的敏感性和特异性均很高,一般没有假阳性,并可进行组织定位观察,是诊断HPV感染的敏感而可靠的方法,国外有文献报道HPV原位杂交的阳性率为96.5%[6],本例HPV原位杂交:HPV6/11、HPV16/18、HPV31/33均阴性,考虑与细胞中病毒拷贝数较少有关。PCR(聚合酶链反应)是目前检出HPV感染最敏感的方法,可以做型特异性分析,具有敏感性高、方法简便快速的特点,是组织学病理检查和组织原位杂交的一种补充[7]。已在临床上广泛应用。近年来,导流杂交技术也用于HPV基因分型并适用于临床检测[8]。本病例原位杂交阴性,但聚合酶链反应HPV6/11阳性。结合临床、病理及实验室检查,诊断为尖锐湿疣。因此,我们可采用PCR作为该病的一种辅助诊断方法,避免漏诊。