群雁高飞头雁领

——访任跟心

王 越

仰望天空,我曾惊叹远飞的大雁,随风变换着优美整齐的雁阵,娴熟地飞行。它们始终保持齐行的速度,漂亮的队形,靠的是相互信任,配合默契,相互团结,彼此鼓励。“领头雁”是雁群的核心,群雁高飞头雁领,如果我把临汾蒲剧院比作雁群,那么,首届中国戏剧“梅花奖”得主、“二度梅”奖获得者任跟心院长,就好比是剧院的“领头雁”,带领着同伴,迎风翱翔。

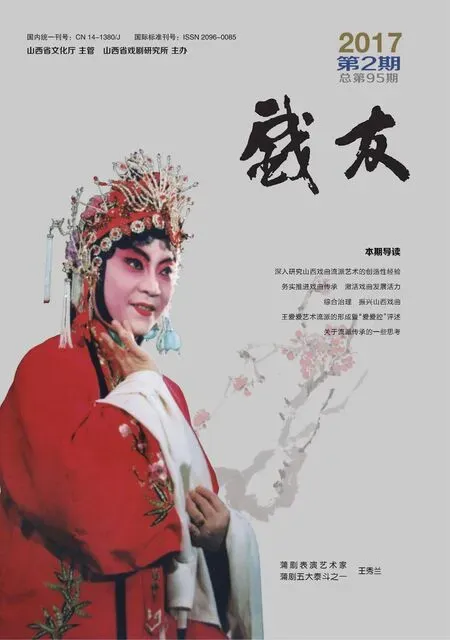

临汾蒲剧院院长任跟心

我对任跟心记忆犹深的一次是在1999年底,她来太原演出新编现代戏《土炕上的女人》。那晚山西省晋剧院排演场座无虚席,重要领导和文艺界的专家都来观摩。戏正演得精彩突然停了电,观众在黑暗中等待没人离开。终于,电来了,演出继续进行。可刚演了一会儿又停了,观众仍然坐着没有离开。幸好,只是停了单项电,后场虽然黑着,前场还能看见,于是,在不正常条件下演出正常进行。观众被任跟心的精神所感动,更被她精湛的艺术所感动,多次报以热烈的掌声。演出结束已经11点多。那晚的情景,令人难忘。我从心底发出赞叹:“真不愧为是优秀表演艺术家!”果然,跟心实至名归,以此剧荣膺2001年度中国戏剧梅花奖“二度梅”奖。

我与跟心第一次打交道是在2006年底。那时山西省文联正创刊《天下山西名人》,约我撰写任跟心的文章,于是我电话采访了她。当时她从乡下演出回来刚进门,匆匆忙忙地回答了我的问题,也没记住我。《凌寒傲雪开 香飘云天外——记蒲剧表演艺术家任跟心》的文章发表在了2007年《天下山西名人》的创刊号上。一天,我阅读报纸时,发现这篇文章被转载于2007年6月11日的《中国文化报》。不知哪年跟心来太原演出,我才有缘和她正式相识。记得当时她惊讶地说:“你就是王越啊?!我以为王越是个男的呢。”哈哈哈,我们都大笑。“我看见你写的那篇文章时,还想呢,谁是个王越?是哪儿的呢?不认识。《中国文化报》问我要文章,我就把你写的那篇文章给了他们。”跟心性格爽朗,平易近人,真诚朴实,没有名演员的架子和一些漂亮女演员的矫揉造作。

2009年10月,山西省戏剧研究会举办首届书画展,收到了全省戏剧界很多名人的作品。布展时,我注意到了跟心的书法作品,她写的是隶书,抄写毛主席诗词《卜算子·咏梅》,字里行间流露灵气,让我对她更是刮目相看。

今年3月15日,受跟心邀请,我在陪同广州文学艺术创作研究院一行十人去临汾蒲剧院交流考察之际,专门采访了她。

无忧无虑的童年

任跟心的家乡襄汾县古城镇是一座地理条件十分优越的历史古城,纵贯临汾、新绛,横穿乡宁、大宁、吉县,四通八达,也是政治、经济、文化和商业的中心,文化底蕴深厚,人们见识开阔,戏曲活动频繁。那里有个文庙,还有个华庙,华庙旁边有一会馆,可以唱对台戏。戏班活动很多,其中有一个福盛班很有名,班主是个女子,人称贾氏,名贾根稳(1862—1933),《蒲州梆子志》有关于她的记载。清末民初贾氏承领福盛班20年,广罗名伶,和睦乡邻,体恤艺人,声名远扬。运城的蒲剧评论家王思恭曾写过《古镇三位“女班主”》,称贾氏、任跟心及许爱英都是古城县的光荣和骄傲。

跟心小时候常跟母亲看戏,在浓郁的文化氛围中长大。村里的小学、初中、高中也都经常闹戏,上小学一年级时,她就加入了毛泽东思想宣传队。清晨六点起床到县里汇演,拿个馍坐上拖拉机就跟着走了。20多里路,去了县里排练、化妆、吃饭、演出、照相等一整天,回来已快凌晨。母亲给她留着门,自己瞎胡洗把脸,油彩也没洗净,脸上还留着个边。第二天旁人看见了说:“看人家娃,还会唱戏哩么。”村里舞台经常有剧团演出,酷爱唱戏的她,清早上学前还要到剧团看看人家练功再去上课。晚上看人家化妆、演戏,一直看到人家卸了妆她才回去。平时放学后,拿上篮子和小伙伴们到地里,把篮子一扔,就开始在地里“窝腰”,模仿练功,也不知道练的是个啥,反正是尽情尽兴的。依跟心的话说:“每天就是疯玩呢,可痛快呢,等天快黑了,这才想起还没给猪兔拔草,赶紧拔点草,虚虚的、满满的弄一篮子回去,大人见了还挺高兴,‘哟,还给拔回草来了。’”讲起小时候,跟心笑得灿烂。

她的父亲原先在陕西做生意,三代单传,读过私塾。后来回到山西老家,生了九个孩子,越生越穷,跟心排行老八。但她父亲极爱孩子,生活再苦也没想过送出去一个。她母亲每天煮一大锅野菜,饭虽不好孩子们都能吃饱。父母家教很严,九个孩子从不敢高声跟大人喊叫,知道自己该为家里干些啥活。她大姐二姐学习很好又懂事,学校分上一个馒头回来,给每人掰一点吃,自己却啃窝头。她大姐很喜爱唱戏,被县剧团录取了,但她父亲认为唱戏太苦没同意去。她父亲有点重男轻女的思想,支持她大哥上学。家里就她、她大哥和弟弟出来了,其余都在村里。跟心是在父亲生病去世后的第二年(1974年)考上临汾戏校的,五年后毕业分配到临汾蒲剧院青年团,现已在剧院度过了近40个春秋。

1979年,蒲剧院改编的《麟骨床》晋京参加国庆30周年献礼演出,已出现人才青黄不接的状况。为了扭转局面,1980年领导决定成立青年团,让年轻人挑大梁,这是成立的第二代青年团。第一代青年团是20世纪60年代以王天明、杨翠花、裴青莲等为首,第三代是2005年成立的小梅花青年团。蒲剧艺术就是在这样传承中弘扬光大。

当时剧院给跟心排演了《卖水》《挂画》《打神告庙》《拾玉镯》《烤火》等剧目。她把东北二人转手绢技巧与水袖功结合,创造了“直冲展翅飞卷袖”“正侧荷叶对舞袖”等花样繁多的水袖功。她吸收《丝露花雨》舞蹈动作,在椅子上表演揭画、挂画、指画时,将盘腿、探海等系列高难度舞蹈动作运用其中,丰富了戏曲椅子功。跟心比别人流了更多的汗水,上帝也给了她更多的机会。1980年她荣获山西省优秀青年演员比赛一等奖。1982年获山西省优秀青年演员评比演出最佳演员奖。1983年以“山西蒲州梆子青年演出团”赴四川、湖北、北京等地巡演,广获好评,荣获中国首届戏剧“梅花奖”。从北京获奖回来,时值全省“两会”召开,省委书记李立功带领“两会”文艺界的代表委员去火车站隆重迎接,省文化厅和省剧协还专门召开座谈会,对跟心是莫大的鼓舞。临汾蒲剧院的成绩极大地激励了全省戏曲界,各院团纷纷成立青年团,全省涌现出一大批青年新秀,由此山西省开始了多年的“夺梅”大战。1984年山西省文化厅提出“培养第一流的人才,创作第一流的精神产品,建设第一流的文化设施,创造第一流的文化管理”战略目标,人称“四个一流”,并于1986年举办了“山西省青年团调演”,跟心作了个人示范专场演出,四场演出每场连续演出四个折子戏,省政府特授予她“青年表演艺术家”称号。截至目前,她是唯一获此殊荣的表演艺术家。1993年4月,她应邀赴新加坡演出,成为把蒲剧带出国门的第一人。

改革开放的浪潮,使人们对文化生活的需求呈现多样化,传统戏曲受到很大冲击,出现了戏曲危机的呼声。山西省文化厅应对变化,提出“综合治理,振兴山西戏曲”的口号,先后举办了中路梆子、北路梆子、上党梆子和蒲州梆子“四大梆子”调演,1990年11月20日至12月1日进行了“山西省振兴蒲剧调演”。为了适应发展,蒲剧院紧跟时代迅速走上了发展的快车道,开始尝试文化体制改革,打破“大锅饭”,实行聘任制,并进行商业运营。

千头万绪的第一个十年

1996年临汾地区领导找任跟心谈话,让她挑起青年团长的担子。她继续沿用之前实行的聘任制。1998年,对她委以重任,任命她为蒲剧院副院长并主持工作。面对全院人心涣散,工资发不出,演出水平下降,职工集资建房的钱没了,欠款几百万元外债,离退休金、医疗费亟待解决等诸多问题,她有过顾虑。最终在老师、同仁们的信任和鼓励下,决心担起领导赋予的重任,开始了新的征程。

她每天奔波于各个工作部门,托人说情,找银行贷款,利用自己在戏剧界的知名度,让社会支持戏曲的发展,带领班子成员,甚至丈夫的理解支持,利用会议间隙找领导,请示报告经常揣在口袋里,用任跟心的话说“就是蹭脸皮哩”。现实是残酷的,不管你有什么理由,剧院欠银行的钱要偿还。她把盖了一半的楼房修建起来封了顶,把剧院的土地讨要回来,把欠职工入股建房的本钱退还,把不愿腾旧房的人通过三番五次做思想工作腾出来,把清早就堵到她家门口要钱的工程队打发走等等。她还不得不和社会上各种人打交道,和铁路上的人打官司。终于,妥善处理完了她接任时遗留下来的各种杂难问题,职工全部住进了新房,领回入股本钱,讨回了土地,开发了新设施,美化了环境。

一个剧院要想站住脚跟必须拿出过硬的艺术产品才能鼓舞人心。多年没有创作出优秀剧目的蒲剧院,一心想排出新戏打个翻身仗。《土炕上的女人》就是在跟心边跑各部门办事,边手里拿着剧本抽空阅读完的。她这个表演艺术家院长,这边是行政管理,那边是剧目建设;这边是基建工程,那边是定向招生,同时,还要排练《土炕》新剧目,每天忙得焦头烂额,好在那时她还年轻,有全院上下的支持。排演现代戏对跟心是一个新的挑战,之前她演出的大都是传统戏。这是一个年龄跨度50多岁的老区妈妈的一生,表演上跨小旦、青衣、老旦三个行当。压力就是动力,在老院长赵乙、张峰、李安华等老师的帮助下,老中青三代共创,她融传统程式于现代生活表演之中,融话剧写实艺术于戏曲写意表现之中,提升戏曲审美效应,提高唱腔演唱技巧。苍天不负有心人,她成功地将一个无私奉献的革命老区妈妈塑造得催人泪下。但是,刚开始初排出来时个别人看了说:“这个戏是骂共产党。”老院长赵乙说:“我看这是歌颂人民的。老百姓爱看,喜欢,这就是好戏。有了好戏,我们就打了翻身仗,腰杆就硬了。”著名戏剧理论家郭汉城这样评价:“用巨大的现实主义精神和丰富多彩的各种表演方法相结合。这部戏标志着中国现代戏曲正趋于成熟,任跟心的表演已达到了有程式但不刻意表现程式的‘化境’”。在当代现代戏创作上具有里程碑意义。

在提升自身表演艺术,打造舞台精品剧目的同时,跟心未雨绸缪,考虑的是蒲剧事业的未来,培养接班人的大计。她和郭泽民自筹资金办学,联合建立“任跟心、郭泽民奖学金”。2000年9月定向班学生一入学,她即刻动身去北京演出。她将政府奖励她“二度梅”的奖金分别捐助给蒲剧团和小梅花定向班。

培养学员没有教学场地,她租下原东张乡政府院子,建起简易排练场,在院里土地上练功,在操场上跑圆场,勤俭办学。学员们大都家境不富裕,她找领导集社会力量筹资30多万元,聘请艺德好的演员担任老师,自己也抽空带课教戏。在2003年第七届“中国少儿戏曲小梅花荟萃”活动中,学员获得五朵“小梅花金花状元”及数朵“小梅花”,引起全国戏曲界的轰动。2005年中国戏剧家协会将“第九届小梅花奖荟萃”演出活动放在临汾市举行,并授予临汾市“中国戏曲梅花之乡”荣誉称号,成为临汾市的文化名牌。2005年底“临汾文化艺术周”在太原举办,跟心带领小梅花青年团亮相于省城舞台,演出了《杨门女将》《杜鹃山》等剧目,青春的阵容、整齐的行当、规范的程式、大气的表演,令省城专家和观众喜爱不已,盛赞跟心具有前瞻性的眼光和战略性的思维,及时为蒲剧艺术事业培养出一批如此优秀可爱的接班人,走在了全省乃至全国的最前沿。

任跟心认为,她之所以能够带领大家把许多棘手问题处理妥当,靠的是剧院老领导、前辈和同仁的信任和支持,靠的是全院上下团结一心,众志成城。她说:“郭泽民、潘国梁、许爱英都是“梅花奖”演员,我们要相互支持,各展风采。杨峰原来就是剧团主持工作的团长,还有武晓朝负责行政事务,那么多能干人跟着你干,为啥?你真诚待他们,他们也真诚待你。有剧院那么多人全力以赴的支持我,哪有干不好的道理!”

心力交瘁的第二个十年

2005年9月正式挂牌成立的小梅花蒲剧青年团,由于没有编制发工资成了问题。工资低条件艰苦,人心不稳,人才流失严重。经过逐年和各级领导协商解决,至2018年彻底解决了88个事业编制,终于可以不用借钱发工资了。青年团没有团址,跟心找人批地,申报建设非遗传承基地,赶上了国家好政策和支持戏剧事业的好领导和好心人,她以最便宜的价格买下50亩地。在开发工作中什么样的人都遇到过,曾碰到极不讲理的人,她也有怒不可遏像汉子一样冲上去的一刻。她说:“你是一把手,你不往上冲,谁冲?”说实话,我脑海中闪现的是台上美丽的小花旦与现实中冲上去的女院长两个不同的形象。真是现实逼人!目前已经完成第一期工程,第二期工程今年也将破土动工,蒲剧院一院三团将迎来进驻的曙光。

《蒲州梆子志》是2004年跟心组织专家经过四年艰苦编纂,于2007年出版的。1542千字的志书,在戏曲学与戏曲方志学学科建设上具有科学价值。这项科研工作又走在了全省各剧种的最前头。

事业发展人才是关键。临汾蒲剧院下属三团过去是发60%的工资,其余部分要靠演出补全。面对工资待遇低留不住人才,特别是小梅花团乐队人员流失严重,演奏员水平参差不齐,遇到大的演出活动还得外借演奏员的现实,跟心为此事常常忧心忡忡,四处积极呼吁,特聘音乐作曲、舞台美术设计等艺术人才,保证工资待遇,有的送出去培养学习。有些离开小梅花团的演员也有陆续回来的,他们对蒲剧艺术还是有感情。她鼓励学生王晓彤去中央戏剧学院读本科,“你学完毕业后回咱临汾,你了解蒲剧,蒲剧院才是你发挥特长的用武之地。”并经常在微信里鼓励她。跟心说:“只能是感情留人,事业留人,要不,蒲剧艺术怎样才能兴盛呢?”

跟心每年仍要下乡演出,她去了戏价就能抬上去。送戏下乡;戏曲进校园;去敬老院演出;组织“情系红丝带”专场演出;完成非遗传承音配像、像音像工程;编辑《蒲剧剧目汇编》20多册等等。

感情留人 事业留人

跟心是一位贴心的院长妈妈,年轻人经常把内心的困惑向她诉说,把快乐与她分享。王晓彤经常给她发微信汇报学习心得,她总是及时回复给予鞭策。程雅琨把她当妈妈一样贴心,在《蒲剧艺术》发表文章讲任院长怎样辅导她饰演杨三妞。小梅花团演员的工资低,有时她上完课,给孩子们打车钱;有时给她们拿些好吃的鼓励鼓励。有些学员工作中遇到困难没信心,她帮他们走出困境。她像哄孩子一样督促她们学习,像妈妈一样关心教育,把自己的剧目倾情传授。有人好奇她为什么不收徒弟?她说:“老院长赵乙说过,一个馍吃不饱,他就不主张我拜师,所以我也不收徒弟。我让孩子们向更多的老师学习,集百家之长。”她说自己有过很多老师,王秀芳、党中萍、张巧凤、韩长玲、李安华、赵乙等,都给她排过戏,跟不同老师分别学习了不同的剧目,每个老师发挥的作用都不一样。所以“要想真正让学生好,就给学生一个广阔的天地。”跟心虽然没有收过一个徒弟,但哪一个“小梅花”又不是她的学生呢?

交谈中,跟心考虑最多的仍然是剧院的宏伟蓝图,她给我讲她怎样用ppp模式申报项目,我听着听着思绪已经飞了。难怪有观众说她这些年不排演新戏,她把这么多宝贵的时间和精力全都投入到蒲剧院事业的发展和建设中,哪里还有更多的精力和时间去研究个人的艺术呢?其实,从跟心挑起院长这副重担的第一天起,命运就已经把她从一个纯粹的表演艺术家,转向一个戏剧事业家、戏剧教育家、戏剧活动家和院团行政管理者。20年来,她经受磨砺,忍辱负重,付出辛苦,锤炼自己,在实践中增加了涵养,增强了底气。现在显得从容不迫,大气淡定。可以说,跟心经历的苦累酸甜,都已经汇入到了蒲剧院走过的足迹里,书写到欣欣向荣的历史里。

剧院接班人的问题是最让跟心着急的事情。她说现在这届班子成员都已50多岁,说退休一下都退了,她希望能够顺利交接。岁月不饶人,长期超负荷地运转,已让她的身体机能出现问题。前些年她得了甲亢,患上高血压,加上更年期,身体大不如前。她婆婆去世后,家庭更离不开她。现在社会上很多人都在谈养生享受生活,可爱的小孙孙又最让她时刻牵挂,但是她顾不上,她为了蒲剧事业也得作出个人牺牲。她说:“这个事业还得坚持,调整好身体,要干的事情太多,慢慢来吧。”

跟心希望山西省文化厅能够成立山西省四大梆子戏剧研究院,把“四大梆子”统一管理,享受相同的政策待遇。“在其位,谋其政”,她的心里时刻想的都是戏剧事业的发展。我认为,跟心的建议确实引人思索,从2016年全省剧种普查数据来看,我省晋剧有95个剧团,蒲剧有29个剧团,上党梆子有27个剧团,而北路梆子只有5个剧团。剧团的发展已经一定程度上影响到了剧种的发展。

采访结束前,我问跟心人生座右铭是啥,她说:“踏实向前走。德是根,人生不能没有追求,做人不能没有底线。不管做哪一行,要做就要坚持,有恒心,有韧劲。牺牲自己,培养出人才,回想一下,值!”院长任跟心竭尽全力壮大蒲剧艺术事业,我为这样的领军人物,送上最美好的祝福!