电子竞技的名与实

——电子竞技与体育关系的比较研究

宗 争

20世纪60年代,美国比较文学家、文艺理论家勒内·韦勒克(René Wellek)发表了著名的论文《比较文学的名与实(The Name and Nature of Comparative Literature)》,系统论述了“比较文学”这门学科的名称与实质,以及它在欧洲文学理论史上的沿革经纬,为比较文学学科的合法性正名。这篇文章被另一位比较文学家亨利·雷马克誉为“我们这门学科的金矿”[1]。今天,面对Esports这样一个新生事物,我们同样具有面临着与韦勒克当年面对“比较文学”时类似的窘境:Esports是否具有学术研究的价值,如何将其置放到现有的学科框架和学术体系中?据此,本文不仅借用了韦勒克这篇经典论文的标题,同时也借鉴了比较文学的研究方法,从词语的源流、Esports的实际发展样态以及学术界对于此独特现象的研究现状等角度来辨析Esports的学术价值和研究前景。

1 Esports的词语源流、使用及传播

Esports,也写作E-sports或eSports,是electronic sports的缩写形式,是专业电子竞技团体所使用的术语。中文将其译为“电子竞技”,无论是Esports还是电子竞技,均没有特别令人信服的定义。从词语的构成来看,Esports及其与之相关的各种词语,都明确地将sport作为其词语构成的一个重要组成部分。鉴于sport一词的含义在西语中的复杂性,我们当然不能就此认定,电子竞技自然而然地就被纳入了体育范畴。关于电子竞技是否从属于体育范畴,至今仍然是个悬而未决、尚待讨论与规范的问题。

吊诡的是,在游戏领域,似乎从来没有就电子游戏是否能够称为eGame而争论过。实际情况是,虽然也有部分学者使用electronic game,但video game一词暂时取得了压倒性的优势,成为通用的对“电子游戏”命名。反过来,在中国,也没有对此进行过一番论争,为什么我们没有使用video game直译而来的含义“视频游戏”,而是使用了更不常用的electronic game的意思“电子游戏”。

2017年3月25日,《美联社写作风格指南》(AP Style Guide)正式确定了“Esports”的通行拼写方式[2]。许多年以前,也正是这个机构,用我们今天更加常用的email的拼写取代了更早些时候的e-mail。这个取消“连字符”的小动作,意味着西方的主流媒体已经开始接受、使用并且重视Esports这一重要的当代文化现象。当然,这条消息可能尚未对中国产生什么影响力,一则汉语正在逐步消除其他语言对它的直接影响;二则这个词一般只有学术界才会特别使用,而中国学界对电子竞技的研究仍然非常谨慎。

尽管Esports这一现象产生的历史并不长,但考证它的词源并非易事,因为它几乎是在没有控制的情况下自由生长起来的文化现象,在整个过程中,也鲜有学者来跟踪记录它的成长过程。

根据奥地利游戏研究学者迈克尔·G·瓦格纳(Michael G. Wagner)的考证,有明确文字记载的eSports一词最早出现在1999年12月13日“eurogamer”网站的一则报道上,笔者进一步去考证了这一来源,来追踪其产生的背景。在这则名为《The OGA: What the hell is it?》的报道中,一位名为Mat Bettinson的受访者在接收采访时抱怨,在网络上取得了较高支持率的OGA(在线游戏者协会,Online Gamers Association)组织,反而在现实世界中却没有得到大家的认可,他在表达这一对比时使用了eSports一词。而在这篇报道的前半段,则提到了OGA组织的目的在于:“代表专业的游戏玩家,促进一种‘新体育’的发展,更好地弘扬体育道德精神,并杜绝欺诈行为(the OGA is intended to represent professional gamers, to promote this new "sport", to encourage better sportsmanship in the community, and to stamp out cheating.)”[3]。而这里所提到的“新体育”,其实就是对eSports的照应,换言之,eSports在这里是作为一种新的“体育”形式而出现的,这也恰恰是问题的关键。

这篇报道来源于网络,很可能根本没有在纸媒上出现过,从题目本身,就可以看出其所具有的戏谑意味。但笔者仍然认为,瓦格纳的这一考证可信度颇高。原因有二:第一,较早些时候,作为电子游戏的一种衍生的活动形式,电子竞技此时并没有脱离电子游戏而成为一个相对独立的范畴,因此,要寻找电子竞技的词源,其途径只有且必须回到电子游戏的早期团体或网络媒体的表达中。第二,在这篇报道的背景中,电子竞技(Esports)意图成为“体育”(Sports)的一个新的组成部分,这体现了这一时期的一种特殊诉求,而这也恰恰是(至少就当时而言)“电子竞技”的尴尬处境。

因此,我们的论述也将围绕着由此生发出的两个关键问题:第一,电子竞技与电子游戏的历史关系;第二,电子竞技是如何跻身“体育”领域的。实际上,电子游戏领域长期不受主流学术界的关注,这两个问题都不是由学术界率先发起并完成其规范化的,它们都是藉由业界形态的自身需求,经过电子游戏领域的逐步推进与演变而完成的,正因为如此,可以毫不客气地讲,电子竞技研究尚缺乏学术规范性。

电子游戏是电子竞技活动的载体,电子竞技必须也只能依靠电子游戏而存在,简言之,没有电子游戏就没有电子竞技。电子竞技是电子游戏活动的一种发展形式,或者说,电子竞技是依托于电子游戏而存在的一种活动形式。考虑到大多数关于电子游戏历史的梳理都在电子竞技问题上语焉不详,我们尽量将问题集中在电子竞技本身,不将其弥散至整个电子游戏的发展史,更进一步,我们将问题集中在与“电子竞技(Esports)”这一词语具有相关性的电子游戏与电子竞技历史。

众所周知,电子游戏的发展史可以追溯至20世纪40年代末。电子游戏程序,最初是以计算机程序副产品的形式登上历史舞台的,其影响力仅限于专业的计算机人员。而直到20世纪70年代,电子游戏才开始进入商业运作流程,电子游戏程序被安装在独立的投币游戏主机上,而游戏机则安放在传统的弹子游戏房中,与其他的非电子游戏主机并立。

电子游戏业界通常将电子竞技的发展史分为3个阶段:1980年-1990年、1990年-2000年、2000年至今。值得注意的是,这一分类法并非是特地以10年作为周期,而是因为几个特殊的时间节点恰好出现在10年之期上。

1.1 萌芽期:1980年-1990年

世界上有史可查的第一个电子竞技比赛,是由雅达利公司(Atari)——也就是世界上第一家电子游戏公司——于1980年12月在美国纽约举办的“国际‘太空侵略者’大赛”(The National Space Invaders Championship),然而,这款游戏程序并不是由雅达利公司制作的,而是由日本的太东公司在1978年发售的,这与当今的电子竞技活动相类似,电子竞技所使用的游戏程序的开放商与电子竞技活动的组织者通常是分离的。当时,游戏机仍是电子游戏的主要硬件载体,互联网技术尚处在萌芽阶段,电子游戏均是单机游戏,所以类似的电子竞技赛事通常在专门的游戏机房展开,其“赛事”的组织方式则沿用了传统游戏的“擂台”模式。这场赛事吸引了超过一万名参与者,最终,来自洛杉矶的Rebecca Ann Heineman夺得了此次比赛的胜利,当时17岁的她也成为了历史上第一位赢得电子游戏竞赛冠军的人,可能也正因为这个契机,她后来成为了一位电子游戏程序员。[4]整个80年代,在游戏或媒体公司(如任天堂、百视达等公司)的赞助下,类似的国际性电子游戏比赛并不少见。特别值得关注的是,当时的电子游戏赛事大都允许未成年人参与,而这一点在其后则被专门修正了。

我们注意到,早期的电子游戏竞技赛事并没有被冠以“电子竞技”(Esports或者video game)之名,而通常是以游戏名称作为赛事名称,这其实与体育竞技赛事的命名规则相类似,它们通常也是以运动项目的名称作为赛事名称的,如足球联赛、乒乓球联赛等。

1.2 发展期:1990年-2000年

20世纪90年代,电子游戏逐渐从“游戏主机时代”进入到“个人计算机(PC)时代”以及“网络时代”。计算机可以通过联网——当时主要是局域网(local area network,简称LAN)——进行即时性对战,这是电子游戏比赛发展为电子竞技的重要契机。

1997年在亚特兰大举办的“赤色全歼雷神之锤联赛”(Red Annihilation Quake Tournament)是业界公认的第一场真正意义上的电子竞技比赛。比赛吸引了来自北美地区的约2 000名参赛者,冠军奖品是由著名的电子游戏设计师约翰·卡马克(John Carmack)赞助的一辆二手的法拉利328 GTS型跑车,最终美籍华人方镛钦(Dennis Fong)夺得冠军。此次比赛采用了联网对战模式,使用个人计算机作为游戏终端,已经初具日后电子竞技赛事的雏形。

恰恰是这个阶段,电子游戏领域的不少从业者开始萌生出构建“职业玩家”团体的想法。1997年,“职业玩家联盟”(Professional Gamers’ League,简称PGL)和“职业电子竞技联盟”(Cyberathlete Professional League,简称CPL)成立,这是世界上最早的两个电子竞技职业团体。而电子游戏团体的职业化,恰恰是电子竞技成熟的重要契机。我们不难发现,早期的职业团体在对其名称的择取上,更多地倾向于体现其“数字化”的一面,例如cyberathlete一词,是由cyber与athlete合成,cyber表示数字化、网络化,而athlete则体现了其竞争属性。

1.3 成熟期:2000年至今

2000年,“电子竞技世界杯”(Electronic Sports World Cup,简称ESWC)和“世界电子竞技大赛”(World Cyber Games,简称WCG)相继开办,标志着电子竞技开始走向国际化。这也正是我们将2000年作为电子竞技一个新阶段时间节点的原因,也是我们第一次在公开的电子竞技赛事中看到“Electronic Sports”一词,当时的举办方或许并没有意识到,这个词的缩写形式(Esports),日后将成为“电子竞技”这种新的活动形式的最终命名。

2002年,“美国竞技游戏联盟”(Major League Gaming,简称MLG)成立。2006年,该组织则第一次通过网络转播了大赛的实况,因为没有达到预期的收视率而没有持续下去。相反,电子竞技赛事转播在亚洲却获得了意想不到的成功。由于韩国政府的支持,成立于2000年的韩国游戏电视台OGN(On-Game Network,简称OGN)成功将电子竞技的转播权合法化,而通过该电视台所进行的电子竞技实况转播,通常都会吸引5万名以上的观众,获得了巨大的经济和传播效益——这恰恰仍然是当下电子竞技产业的发展模式,竞赛、转播、周边产品和相关的传播与经济因素共同组成的产业链条。[5]韩国政府对待电子竞技的开明态度,推进了电子竞技的发展。2000年,“韩国电子竞技协会”(Korea e-Sports Association,简称KeSPA)成立,隶属于韩国政府机构“韩国文化体育观光部”,其目的就在于:“推进电子竞技运动成为官方体育赛事,全方位巩固电子竞技的商业地位。”[6]这也是最早由官方认可的电子竞技团体。

电子竞技当下的发展有目共睹,它所创造的巨大商业价值令其成为了不容小觑的文化产业。需要再次强调的是,我们并不需要全面地叙述电子竞技的发展,以上的论述只是针对“电子竞技(Esports)”一词的出现、沿革和发展。我们不妨从“电子竞技的名与实”,即其称谓与实体发展来观照电子竞技的诸多特点。电子竞技脱胎自电子游戏的群体活动,它依托于电子游戏程序,它的最简形式,需要多人通过网络在同一时间共同完成至少一场电子游戏对战。电子竞技出现的必要条件包括:网络化、个人终端化、对战化、职业化、团体化、规范化、媒介化与国际化。缺少必要的网络条件,缺少个人终端(PC或其他终端),缺少对战的机制,电子游戏无法成长为即时性的多人共时性活动,无法完成即时性的网络对战,因此我们只能称1980年的“国际‘太空侵略者’竞赛”是电子游戏赛事;缺少职业联盟,缺少相应的组织团体,缺少团体或联盟的内部规范,电子竞技无法成长为具有长效机制的竞赛活动;缺少媒介一体化的运作模式,电子竞技无法有效吸引观众,从而失去了重要的经济支撑动力;缺少社会的认可,缺少跨国界的赛事互动,电子竞技无法获得全球影响力。从电子竞技活动的出现、逐步成熟与长足发展来看,这8个条件逐次出现,最终形成了今天的电子竞技赛事奇观。

2 电子竞技(Esports)与体育的关系

电子竞技是什么?这是个困扰电子游戏研究界的重要课题,正如今天我们仍然在游戏是什么的界定上无法取得有效的共识。尽管经过多年变革,电子竞技活动终于获得了其正式的命名——Esports,仅仅从词语的相关性上,我们就能看到,电子竞技的定义或界定,显然直接关系到其与“体育”之间的关系,但这并不代表它已经毫无争议地进入到了“体育”领域。

事实上,直到今天,这个问题仍然处在争论之中。当然,鉴于学术界对于电子游戏和电子竞技的轻视,具有学术规范性的争论并不多见,诸多争论仍多见于媒体报道和社会舆论。最近的一次具有影响力的争论发生在2014年的一次科技大会上,美国“娱乐与体育节目电视网”(Entertainment and Sports Programming Network,简称ESPN)——全球最大的体育电视网——的前任总裁约翰·斯基珀(John Skipper),当记者问及他对于最近亚马逊公司斥资10亿美元收购游戏直播平台Twitch的看法时,他表示“那不是体育——那只是竞赛,国际象棋就是竞赛,西洋跳棋也是竞赛,我一般只对真正的体育感兴趣。(It’s not a sport — it’s a competition. Chess is a competition. Checkers is a competition. Mostly, I’m interested in doing real sports.)”[7]

约翰·斯基珀的观点其实极具代表性,即电子竞技与棋牌等游戏形式相类似,和传统体育具有很大的差异。不过,如果我们将视野放长远一点,就会发现,脑力运动其实也已经是一种国际公认的体育形式了。“世界脑力竞技联盟”(World Mind Sports Federation,简称WMSF)将“脑力竞技”定义为“一种体育或游戏,关联着参与者的心智能力,而非他们的身体优势。(mind sports are a sport or game that relies on a participant's mental ability as opposed to their physical strengths.)”[8]与此同时,该联盟又认为,国际象棋(Chess)、拼字游戏(Scrabble)、电子竞技(E-sports)、万智牌(Magic: The Gathering)乃是当今世界具有基础性的4种“脑力竞技”形式。而由于电子竞技出现的时间较晚,该组织将其与“其他游戏”(Esports and Other Games)并置在了一起,混合成了一个独特的类别。[9]

电子竞技与体育的关系,正如Esports与Sports两个词语之间的关系,Esports并不是一个经由论证而衍生出的词汇,最初只是出于行文的方便,然而今天我们却又要来重新论证这个词语上的既成事实,听起来着实有些荒谬。纵观电子竞技的发展,亦是如此,电子竞技活动本身,最初也并没有妄图进入体育领域分一杯羹的意思,只是随着其经济效益不断累积,社会影响力不断扩大,原有的社会结构并不想将其视为一个崭新的类型,而是试图吸纳它进入既有的框架体系之中,在历史因素的推动下,它“被”选择纳入“体育”范畴。电子竞技本身可能也乐得其所,藉由成熟而规范的体育活动发展框架,它能够获得更大的发展前景,事实上,这一点已经被提上了记事日程——电子竞技正在积极筹备进入奥运会。

总而言之,电子竞技所面临的问题,只是“实已至而名未归”的问题。现阶段,它也并不指望学术界能够给予其多大的支持,充其量只是能够多一个“名正而言顺”的佐证而已。

西方的电子游戏研究肇始于20世纪90年代,起初也并不受到主流学术界的重视,电子游戏研究领域最为重要的期刊《游戏研究》(Game Studies),现在仍然保持着“网络刊物”的形态,旨在表明自己独立的学术地位和立场。在西方,电子竞技研究仍然且主要隶属于电子游戏研究,与体育研究仍然有相当的距离。

不过,电子游戏研究者们并不排斥将电子竞技纳入体育领域,电子竞技研究领域通常将最早的关于电子竞技的定义归功于美国学者瓦格纳。2006年,美国德雷克塞尔大学的学者瓦格纳(Wagner)最早尝试对“电子竞技”进行界定,他认为:“‘电子竞技’是体育活动的一部分,参与者通过使用信息和传播技术,来发展和训练其心智和身体能力。(“eSports” is an area of sport activities in which people develop and train mental or physical abilities in the use of information and communication technologies.)”[10]从这个定义我们不难看出,瓦格纳有意在证明电子竞技从属于体育范畴。这一思路至今仍然有效,在我们可以查阅的最近的一篇直面“电子竞技是什么”的论文中,我们依然能看到这种界定的影子。2017年,芬兰坦佩雷大学的两位学者合作发表了题为《何为电子竞技,以及人们为何观看电子竞技?》(What is eSports and why do people watch it?)的论文,在文中,他们将“电子竞技”定义为:“体育的一种形式,其关键部分受电子系统的操控;玩家及团体进行输入的同时,电子竞技系统进行输出,二者通过人机交互界面得以媒介化呈现。(we define eSports as a form of sports where the primary aspects of the sport are facilitated by electronic systems; the input of players and teams as well as the output of the eSports system are mediated by human-computer interfaces.)”[11]

西方学者肯定没有想到,早在瓦格纳之前2年,也就是2004年,中国学者就已经对电子竞技作出了界定,而且这一界定还具有官方色彩。2004年,中国国家体育总局委托的“电子竞技课题组”将电子竞技定义为:“电子竞技运动是以信息技术为核心,软硬件设备为器械,在信息技术营造的虚拟环境中,在统一的竞赛规则下进行的对抗性益智电子游戏运动。”[12]

前文已述,中文将“Esports”(包括这个词之前的形态)译为“电子竞技”,这一命名至迟在2003年就得到了官方认可——2003年,国家体育总局将“电子竞技”列为我国第99个正式体育项目。而这一词汇在民间的流通和使用可以追溯至2001年甚至更早——2001年,“世界电子竞技大赛”落户中国,开设了“中国赛区”,并设立了最初的8个分赛区。尽管“电子竞技”在国家界定上属于“体育”,但因其命名与“体育”并没有直接的关联,所以并未引起广泛的争议。直到2013年3月,国家体育总局再次组织“电子竞技国家队”出战“第四届亚洲室内和武道运动会”的消息,引起了一些体育界人士的不满,中国跳水运动员何超在微博上发声(“电子竞技也算体育???玩儿游戏都可以拿奥运冠军,那我们这些项目练得这么辛苦真白干了,干脆好好玩游戏算了……”),中国体操运动员何一冰附议,质疑电子竞技纳入体育范畴的合法性。这一网络舆论争斗只是引发了广大网民的热议,但最终并没有任何单位和机构对此作出回应或给出结论。由此不难看出,官方对于“电子竞技是否属于体育”这一话题并没有继续争论的意愿,而是选择了首先将其作为一种既成事实认定下来。

体育概念在中国学界仍然是一个尚在争论的问题,对于其内涵和外延的解释颇多。众所周知,中国古代并无“体育”一词,该词是由日本引入中国的,因此在对“体育”的阐释上也受到了日本对其理解的影响。现有的关于体育概念的界定大都带有浓厚的“教育”意味,如1986年版的《中国大百科全书体育卷》中,将“体育”界定为:“在中国,体育的广义含义与体育运动相同。它包括身体教育(即狭义的体育)、竞技运动、身体锻炼3个方面。身体教育与德育、智育、美育相配合,成为整个教育的组成部分。它是有目的、有组织、有计划地促进身体全面发展、增强体质、传授锻炼身体的知识和技能,培养高尚的道德品质和坚强意志的一个教育过程;竞技运动是指为了最大限度地发展和不断提高个人、集体在体格、体能、心理及运动等方面的能力,以取得优异运动成绩而进行的科学的、系统的训练和竞赛;身体锻炼是指以健身、医疗卫生、娱乐休闲为目的的身体活动。”[13]再如,1980年,《成都体育学院学报》第一期胡晓风的论文《关于体育科学体系的若干问题》中,认为“体育是一种寓教育与运动之中的社会现象,是通过运动促进人的全面发展并丰富人们文化生活的一种社会现象。”[14]以及1982年林笑峰的《体育与体育方法》一书中称“体育是身体教育或体质教育的简称,指的是教育者向受教育者传授增强体质的知识技能和应用这些知识技能实际锻炼身体的过程。”[15]在国内体育高等院校通用的教科书中,基本上也沿用了这一说法,1988年曹湘君的《体育概论》中,称“体育(广义的,亦称体育运动)是指以身体联系为基本手段,以增强人的体质,促进人的全面发展,丰富社会文化生活和促进精神文明为目的的一种有意识、有组织的社会活动。它是社会总文化的一部分,其发展受一定的社会的政治和经济的制约,也为一定的社会政治和经济服务。包括体育(狭义的)、竞技运动、身体锻炼和身体娱乐。”[16]而这一定义也被1988年由高等教育出版社出版的《体育理论》教科书几乎全文征引。距离我们最近的关于体育的官方定义略有改动,但仍然强调了“教育”属性,如1995年高等教育出版社的《体育概论》,界定“体育是以身体活动为媒介,以谋求个体身心健康,全面发展为直接目的,并以培养完善的社会公民为终极目标的一种社会文化现象或教育过程。”[17]限于篇幅,本文不想对体育概念本身的问题做过多的讨论,“电子竞技”与“体育”,在中文语境中,其核心问题不在于它是否与“身体运动”相关,而在于它的“教育”属性。

从现状来看,“电子竞技从属于体育”已经成为定论,在西方世界,是通过词源学上的姻亲关系,而在中国,则是通过政府早期的强制性事实认定。当然,争论肯定会持续存在。在这个问题上,尽管结论相似,但中国和欧美学者的立场似乎颇有不同。欧美学者普遍认为,电子竞技与体育的区别在于,电子竞技除了会运用到手指的肌肉(且没有系统地对肌肉的锻炼方法),基本上与“身体”(physical)或“体能”上的提升没有任何关联,这一观点同样适用于一些与体能训练无关的脑力活动,譬如棋牌类游戏等。电子竞技纳入体育范畴,主要需要辨证的问题是,心智和策略上的运用是否也是一种运动。而中国学者(主要是社会舆论)则普通认为,电子竞技之所以不能称为“体育”,是因为其缺少教育的意味,因此,棋牌类游戏反而因为其明显的益智效果,在中国语境下,其纳入体育范畴恰是合情合理的抉择。因此,对于中国学界来说,电子竞技纳入体育范畴,主要需要思考(甚至修正)的是,如何阐明长期被“污名化”(视作“精神鸦片”)的电子游戏所引导的电子竞技活动,与其他益智活动一样,具有一定的教育意义。

或许,国际奥委会的答案可以作为一种可资参考的权宜之计。2017年,总部位于韩国的“国际电子竞技联盟”(ieSF)在当地时间2月9日向国际奥委会正式提交了申请奥运项目所须的材料,4月8日,国际电子竞技联盟收到了国际奥委会的回应。而在2017年10月召开的一次高层峰会上,最终认定“具有竞争性的‘电子竞技’活动可以被视为一种体育活动形式,参与者训练和准备的过程中的强度,堪比传统意义上的体育竞赛(Competitive ‘eSports’ could be considered as a sporting activity, and the players involved prepare and train with an intensity which may be comparable to athletes in traditional sports)”,但同时强调其必须符合“奥林匹克运动的规则和管理”。[18]而国际奥委会主席托马斯·巴赫(Thomas Bach)则表示,许多电子竞技所使用的电子游戏程序中含有暴力因素,国际奥委会更倾向于优先批准一些模拟真实体育运动的电子竞技活动,例如《NBA 2K》系列和《FIFA》系列等。[19]

2017年4月17日,亚洲奥林匹克理事会将电子竞技纳入2022年杭州亚运会的正式比赛项目。电子竞技已经作为展示类项目进入到2018年韩国平昌冬奥会,东京奥组委也正在计划将一些电子竞技赛事引入2020年的东京夏季奥运会,而巴黎奥组委则组织了多次国际奥委会与专业电竞组织之间关于电子竞技进入奥运会的洽谈,旨在保持奥运会对于年轻一代的吸引力。

诸多实践,而非观念上的讨论,已经证明,电子竞技在可以预见到的未来中,将会与体育产生更加强有力的联系。它已经也必须进入体育范畴,才能够实现社会结构对其进行地规范化改造。

3 中国的电子竞技发展及研究现状

中国的电子竞技事业起步较晚,但发展迅猛,其间经历了不少波折。与其发展态势不相匹配的是,电子竞技研究始终处于相对低迷的状态。中国使用者在翻译“Esports”一词时,也巧妙地回避了“Sport”一词原来惯常的译法,并没有将其按照习惯直译为“电子体育”,而是根据其展开的具体形态,意译为“电子竞技”。这一翻译法很好地避开了英文的尴尬,也使得电子竞技与体育的关系问题被巧妙地隐藏起来,没有形成大规模的或更为激烈的讨论。

2003年,中国代表队在韩国举行的“世界电子竞技大赛”赛事中共取得三金、一银、一铜的好成绩,位列金牌榜第二名。同年11月18日,国家体育总局宣布,将“电子竞技”列为我国第99个正式体育项目,中国成为世界上第一个将“电子竞技”列为体育竞赛项目的国家。当时公众对于电子竞技的关注程度并不是很高,电子竞技信息的传播主要集中在年轻玩家之间。国家体育总局出于政策上的考量,组织“电子竞技课题组”,对电子竞技纳入体育项目的合法性进行系统阐释,同时出台了一系列规范电子竞技活动发展的规章制度。然而,这一未雨绸缪的措施并未引起多少人的关注。

电子竞技赛事在中国的发展也激起了媒体的积极响应。2003年,GTV(Game TV)“游戏竞技频道”在北京成立,同年,中央电视台体育频道《电子竞技世界》栏目播出。各个有线电视台开始推出电子竞技类栏目,包括赛事转播和解说等。2004年4月17日,由国家体育总局主办的“电子竞技运动会”(GEG)在全国举行,中国又一次开创了世界领先,成为世界上第一个将电子竞技办成国家体育联赛的国家。[20]

但是,电子竞技的发展势头很快受到政府的管控,2004年4月21日,国家广播电影电视总局发布了《关于禁止播出电脑网络游戏类节目的通知》。央视栏目《电子竞技世界》停播,其他电视台诸多节目停办,仅有有限的电子竞技类节目保留在有线电视台和网络视频平台中。

2006年9月27日,中华全国体育总会颁布《全国电子竞技竞赛管理办法(试行)》,试图再次为电子竞技活动的发展寻求合法化途径,但是收效甚微。转机出现在2008年,恰逢夏季奥运会在北京召开,为了营造良好的国际环境,政府有关部门开始关注并推进电子竞技运动的发展。2008年,为了迎接2009年“世界电子竞技大赛”(WCG)在成都举办,成都市第十一届运动会将电子竞技正式列为比赛项目;2008年12月29日,国家体育总局整理合并现有体育项目,电子竞技被重新定义为我国第78号体育运动项目。

2016年,中国电竞人口已突破1.7亿,这一数字超过所有球类运动人口的1.6亿,成为中国年轻人的第一大体育项目。2016年9月30日,教育部职业教育与成人教育司发布了《关于做好2017年高等职业学校拟招生专业申报工作的通知》,公布了13个增补专业,其中就包括了“电子竞技运动与管理”专业(专业代码670411),属于“教育与体育”大类下的“体育类”,标志着“电竞专业”正式成为中国高等教育的一部分。这对于电子竞技来说,不失为一个利好消息,这当然也带动了国内学界对于电子竞技的重新重视。

虽然电子竞技在中国的发展经历了十多年的沉浮波折,但国内学界对于电子竞技的研究始终保持着不温不火的状态。原因有四:(1)电子竞技属于新兴文化,国内研究者大多数都是在读研究生或年轻学者,学术研究能力良莠不齐,尚没有充足的力量开创新的学术阵地;(2)电子竞技脱胎自电子游戏,电子游戏被“污名化”久矣,电子竞技研究与电子游戏研究一直被视为难等大雅之堂,许多学术期刊不愿意刊载与电子竞技有关的论文;(3)电子竞技研究的学科归属一直存在较大问题,电子游戏或许可以纳入传播学或艺术系的维度,但电子竞技在政府界定上属于教育学和体育学的范畴,在研究范式和学科规范性上都很难融入既有的学术体系。(4)长期以来,电子竞技与电子游戏研究的推动者并不在学术领域之内,主要依靠游戏从业人员和民间人士,逐渐形成了学术界之外的研究水平超越学术界的态势,学术研究滞后于行业发展,难以形成有效的学术研究与行业互动的良性局面。因此,电子竞技研究的发展恐怕还有很长的路要走,它既需要学术领域对于游戏研究和电子竞技研究的助推,也需要紧跟行业发展的脉络,最终形成“产学研”一体共荣的局面。

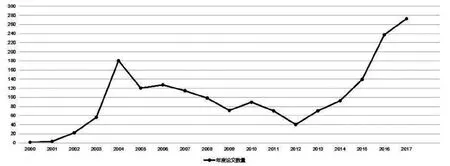

笔者2018年3月11日在中国知网以“电子竞技”为“主题/关键词”进行检索,共得到1 834条相关结果,当然,即便是在学术领域内部,这也只能算是不完全统计,不过管中窥豹,可见一斑(见图1)。

图1 国内电子竞技相关论文逐年发表数量统计Figure 1 Statistics on the number of e-sports related papers annually published in China

其中,关于电子竞技最早的一篇文献见于2000年《天津科技》,题为《国际竞技新热点——电子竞技》[21],作者安晓强,统观全文,这只是一则不足2 000字的新闻报道,对电子竞技现象进行介绍的文字,并没有深入的学术探讨。电子竞技学术论文的井喷阶段出现在2004年,原因如前所述,2003年电子竞技获得了官方认可,共有180篇学术论文面世,随后的十年间,这一数字都未被突破,论文数量逐年下滑,直到2016年才重新迎来每年超过200篇以上稳定数额,这一变化态势,基本上符合政府导向和社会舆论的趋势。

在检索结果中,与电子竞技相关的博士论文只有8篇(鉴于许多大学并未将博士论文纳入中国知网的文库系统,这也只能作为一种可以参照的不完全统计)。在8篇博士论文中,仅有两篇是与电子竞技直接相关的。其中,只有山东大学陈东的博士论文《中国电子竞技产业发展研究(1996-2015)》,是针对“电子竞技”这一对象所作出的针对性研究,而陈东本人系山东大学历史文化学院中国史(文化产业)方向的博士生,并没有体育研究的背景。而另外一篇来自于上海体育学院项贤林的博士论文《我们部分高校大学生参与电子竞技研究》,虽然从属于体育学研究,但主要是针对的“大学生参与电子竞技”这一现象的文化研究,并没有专门针对“电子竞技”本身而展开,不能算是严格意义上的电子竞技研究。

我们需要意识到,电子竞技论文发表的数量级,与蓬勃发展的电子竞技文化现象完全无法匹配,学术界对于电子竞技研究尚存偏见,接受程度有待提高,而同时,在这不足2 000篇的论文中,绝大部分论文发表于非体育类期刊。虽然早在2003年,电子竞技就已经被国家体育总局列为我国的“体育项目”,但体育类学术期刊对于电子竞技研究的支撑力度明显不足。电子竞技的学术研究也因此陷入尴尬之地,在缺少自主学术阵地的情况下,只能在中国式学科体系和论文发表制度的夹缝中,踽踽独行,艰难求生。

4 结论

电子竞技运动方兴未艾,是近些年崛起的一大新兴文化现象。本文从词源学的角度入手,首先爬梳了“电子竞技”这个词的由来与发展,以及它与“电子游戏-电子竞技”发展过程之间的关联。我们看到,电子竞技并不是一开始就使用“Esports”一词作为其意义表征,而是随着活动样态的发展逐步调整,最终确定了这一词语的形态和使用方法,行业内也形成了电子竞技必须与体育竞赛合作的共识。随后,我们依然从词源的角度入手,分析了“电子竞技”与“体育”之间的联系,我们不难发现,电子竞技的研究者在界定电子竞技时,无一例外地考虑到了它与体育之内涵的联系,将其界定为“体育”的一种活动形式,这种内部共识当然在一定程度上也推进了电子竞技进入体育现有的活动框架和意义阐释体系之中。最后,我们将目光回转至中国,系统梳理了中国电子竞技的业态发展与国内电子竞技的学术研究之间的对应关系,二者之间的正相关联系自不待言,但是同时也发现了电子竞技研究在整个学术体系中的边缘化地位。

电子竞技的名与实,对应着电子竞技发展的两个维度:名称及其意义,以及其发展实体。二者之间相互关联,相互促进,基本符合一个新生的文化现象的基本发展趋势。只不过,电子竞技的意义阐释,与其业态发展之间,存在着巨大的不相称的差距,这种差距的弥合,不可能也不应当依靠行业的自身发展,更需要学术研究为其注入新鲜血液和动力,形成规范的学术研究与业态发展之间的有机良性互动,这也恰恰是笔者写作本文的初衷。