2007—2016年我国数字档案馆研究特点及趋势

——基于《档案学研究》和《档案学通讯》的计量学分析

杨 枫

(南京师范大学档案馆, 江苏 南京 210046)

数字档案馆作为传统档案馆的虚拟形态和功能延伸,满足了信息时代人们对于文件归档、长期保存及档案信息开发利用等诸多需求[1]。数字档案馆在承担永久保管数字化档案使命的同时,还通过网络和计算机为现代档案工作者和传统档案馆提供了开展数字化档案收、管、用、数、研、展等方面的各种信息化服务功能。正因为数字档案馆符合时代发展的需要,因而越来越多的档案馆把数字档案馆建设作为重要工作内容,关于数字档案馆的研究也越来越多。数字档案馆在研究和应用上与档案信息化有交集,以往研究成果显示:我国档案信息化研究的主体主要为高校的理论研究者,缺乏更广域层次的研究者[2];档案信息化研究成果数量呈稳步增长趋势,但总体质量尚不理想,档案信息化理论研究的成熟尚需时日[3];对数字档案馆信息资源问题的分析大多是从微观角度出发进行的探讨[4],关于近10年来数字档案馆特征和发展趋势的研究尚较为鲜见。

《档案学研究》和《档案学通讯》是档案学领域非常重要的两本核心期刊,也是中文社会科学引文索引(CSSCI)收录的仅有的两本档案类核心期刊,其发表的论文在档案学领域具有权威性,因此对这两本期刊刊载的数字档案馆类论文进行分析,可窥视该领域的最新发展趋势和特点。本文拟从载文*除特殊标注外,本文所指载文即为《档案学研究》《档案学通讯》两刊载的数字档案类论文。情况、作者情况、基金资助情况、引用情况和关键词等方面来分析2007—2016年我国数字档案馆理论的研究特征和热点,总结该研究领域的发展趋势。

一、载文及作者情况分析

(一)载文情况

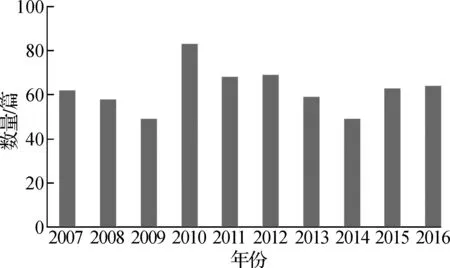

1. 载文数量。2007—2016年《档案学研究》和《档案学通讯》两刊每年所载数字档案馆类论文总体上无显著增加或减少趋势,载文量最低和最高的年份分别为2009年和2010年,分别为49篇和83篇。2007年、2008年和2015年、2016年的载文数量基本持平(图1)。说明,在过去10年间,数字档案馆类研究成果数量无明显的增减趋势,研究者对该领域的关注度无明显变化。

图1 2007—2016年载文情况

2. 基金资助情况。2007—2016年《档案学研究》和《档案学通讯》两刊在数字档案馆领域发表的624篇论文中,有239篇获得了各类基金项目资助。其中,国家级项目、省部级项目、市厅级项目、校级项目分别为115项、111项、43项、28项。国家级项目包括国家社会科学基金项目和国家自然科学基金项目,其中国家社会科学基金项目数量最多(94项),类别包括重点项目、一般项目和青年基金项目。省部级项目中,教育部人文社会科学研究规划项目有34项,是主要的资助类别,其余的省部级项目包括国家档案局项目、省社会科学基金项目等。市厅级项目和校级项目所占比例相对较低。总体来看,数字档案类论文的基金资助级别较高,国家社会科学项目和教育部人文社会科学研究规划项目是主要的资助类别,这为该类论文提供了一定的质量保证。

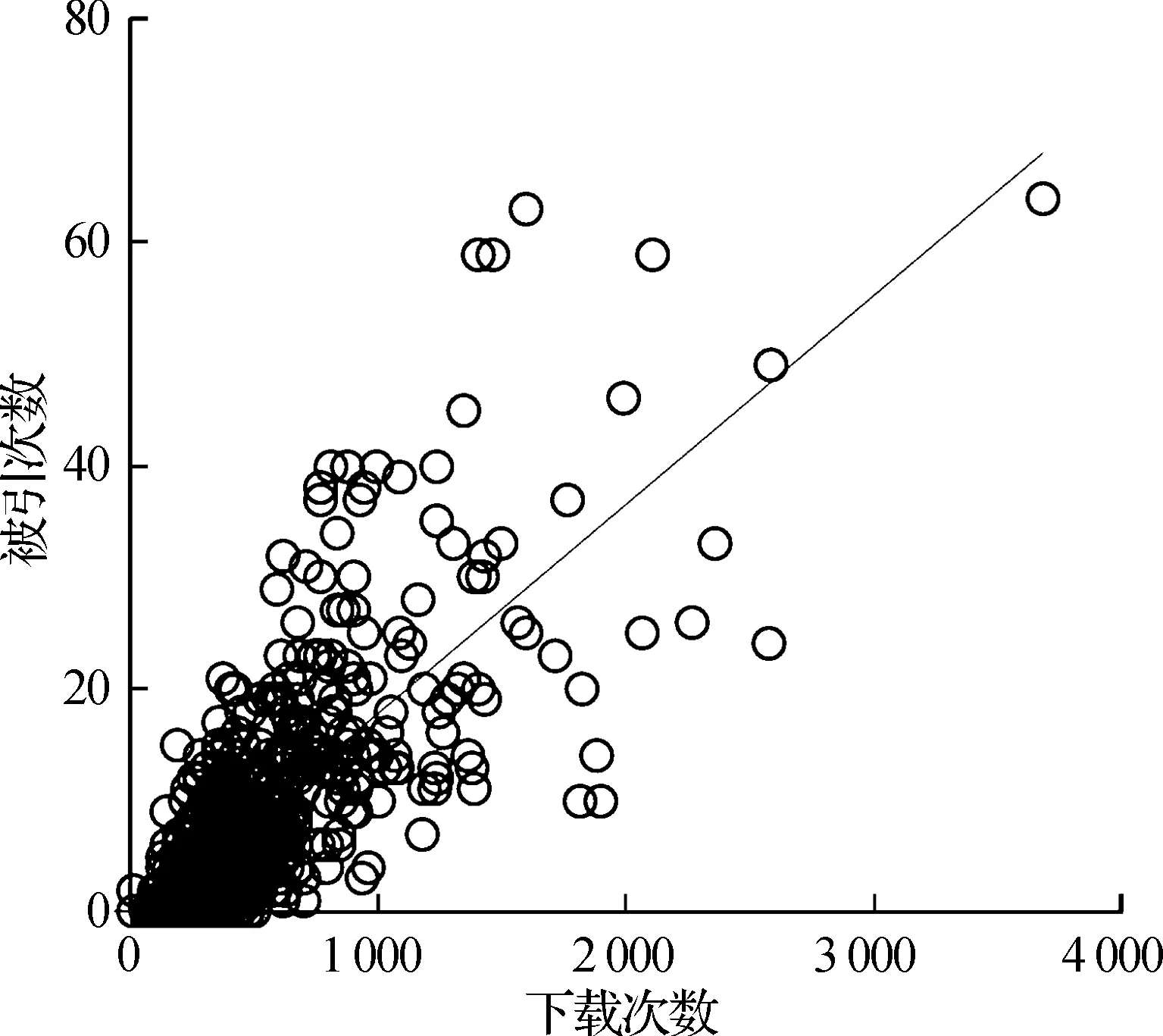

3. 载文引用及下载情况。在2007—2016年发表的624篇数字档案馆类论文中,被引频次10次以上的有202篇,约占32.4%,被引频次在20次以上的有69篇,约占11.1%,而被引频次在50次以上的仅有5篇,约占0.8%。由此可见,数字档案类文章中高被引论文的数量仍不是很多,该领域论文的引用率有待进一步提高。进一步分析可知,数字档案馆类论文的被引频次和下载次数之间存在极显著(P<0.001)的一元线性回归关系,这说明下载次数多的论文被引频次也相应更高(图2)。

图2 2007—2016年载文被引次数与下载次数关系

(二)作者情况

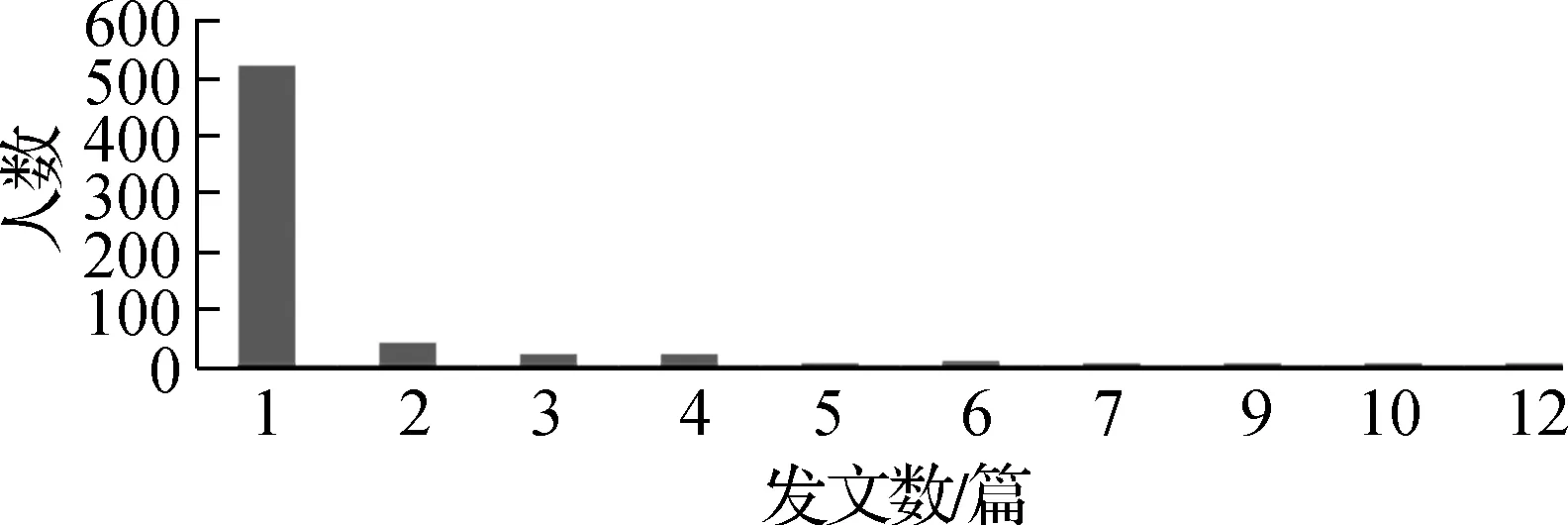

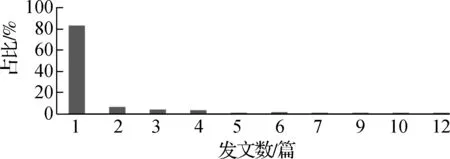

1.总体情况。根据洛特卡定律,生产1篇论文的作者数量约占所有作者数量的60%,并且生产n篇论文的作者数量大约是生产1篇论文作者数量的1/n2[5]。由图3可知,生产1篇论文的作者数量约占所有作者数量的83.5%,远大于60%,并且本研究中载文的第一作者情况也不符合“生产n篇论文的作者数量大约是生产1篇论文作者数量的1/n2”这一规律。由此说明,我国数字档案类研究具有相对较大的作者群,很多机构和行业的作者参与其中。

(a)

(b)图3 2007—2016年发文情况统计

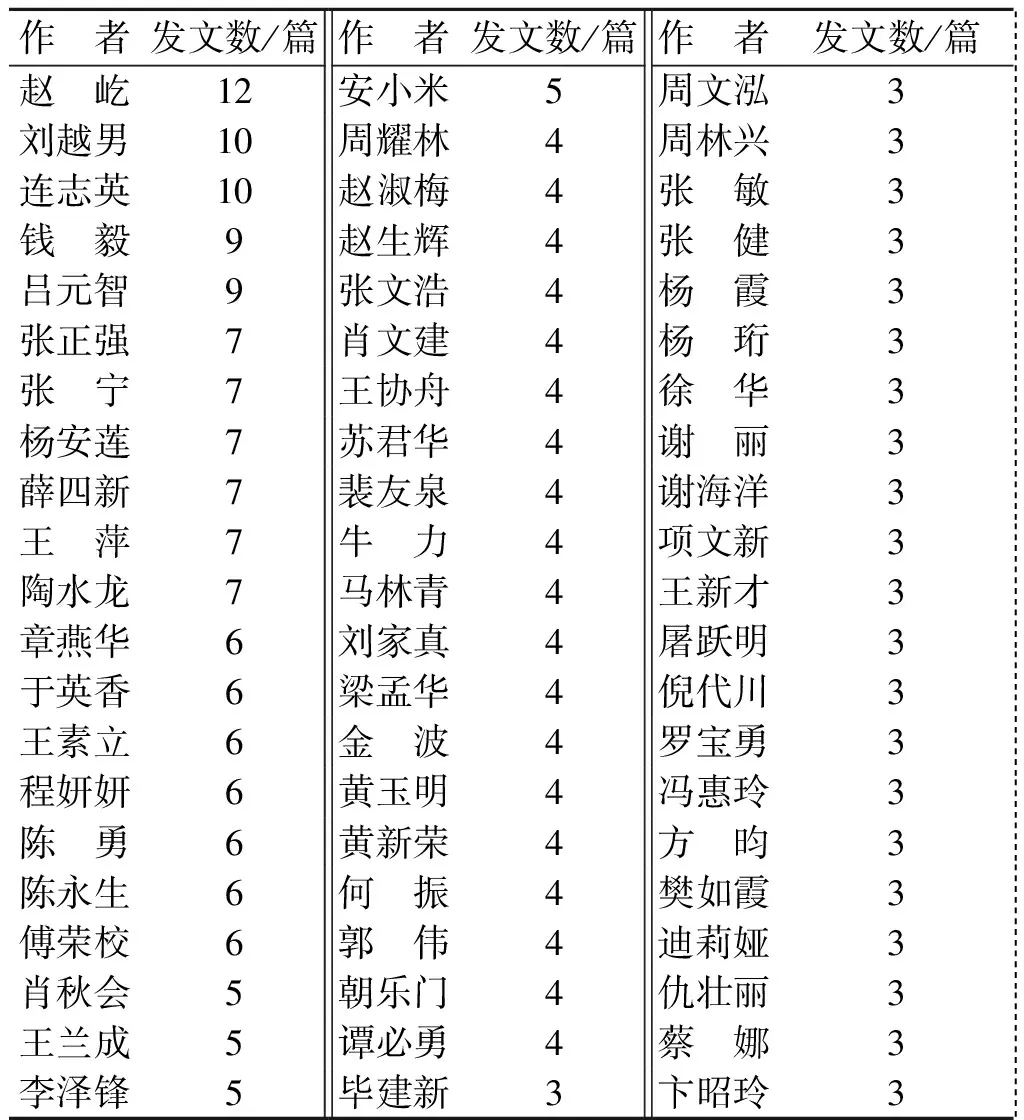

2.核心作者群。本研究中的核心作者群是指在数字档案馆研究领域发文较多、对学科发展具有引领作用的研究群体。普赖斯定律指出,核心作者的最低发文量应等于发表论文最多的作者的论文数开方的0.749倍[6]。2007—2016年《档案学研究》《档案学通讯》两刊发文最多的作者10年间共发文12篇(表1),计算可得核心作者的最低发文量为2.59篇,约等于3篇,统计得到核心作者共有63人。这63人2007—2016年共发文296篇,占所有作者发文数(624篇)的47.4%,这与普赖斯定律所认为的“核心作者发文量应超过所有作者发文量的1/5[7]”相符。由此可见:一方面,我国数字档案馆研究领域已经达到成熟学科所应有的作者分布状态,该研究领域的论文作者比较集中,高产作者数量较多,已经形成了具有一定规模的核心作者群;另一方面,该研究领域核心作者发文数大多为3篇以上,说明相关学者已经对数字档案馆领域进行了较深层次的研究甚至是追踪研究。该核心作者群已经成为我国数字档案馆研究领域的中坚力量。

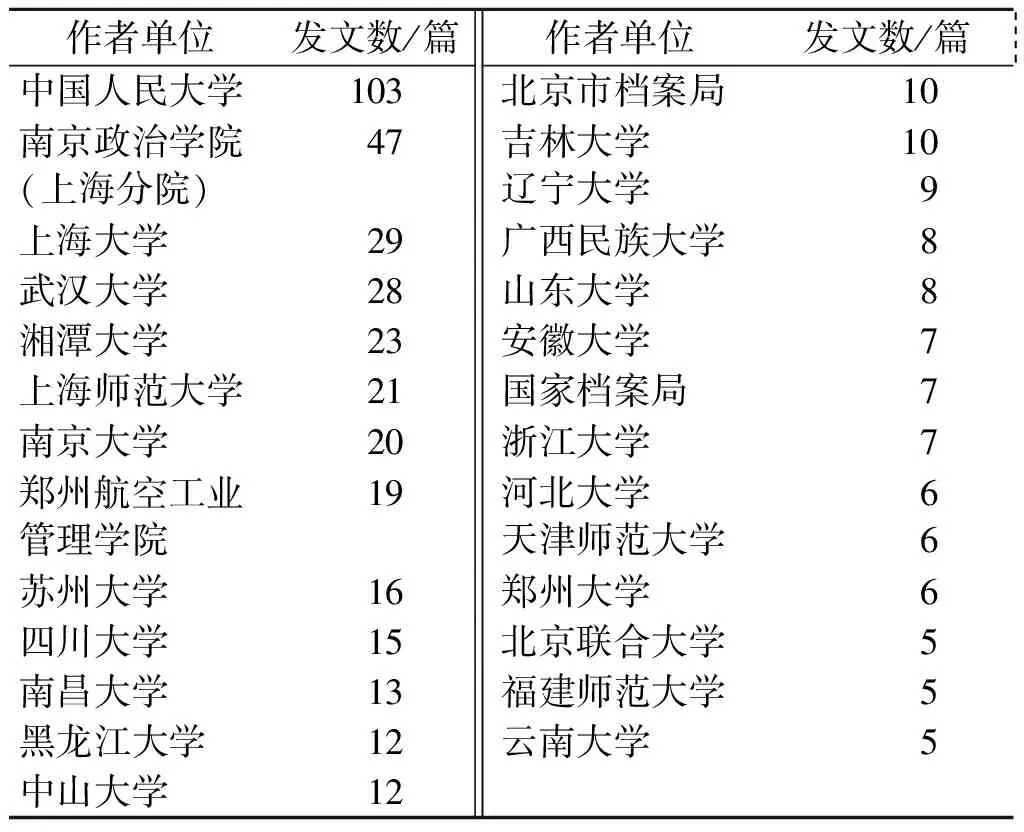

3.核心单位群。2007—2016年以第一作者单位身份统计发文数5篇以上的单位共有27家,这27家单位发文总数量为457篇,占全部载文量的73.2%,这说明数字档案馆领域已经形成了核心作者单位群,这些单位已经成为发表数字档案馆类论文的骨干力量。其中,中国人民大学依托数据工程与知识工程教育部重点实验室,在数字档案馆领域开展了卓有成效的研究工作,10年间发文数高达103篇。另外,值得关注的是,这些核心单位大多为“985工程”或“211工程”高校,其具有较为活跃的研究群体,在数字档案馆研究领域取得了令人瞩目的成果(表2)。

表1 2007—2016年核心作者* 限第一作者。发文情况

表2 2007—2016年核心单位发文情况

二、数字档案馆研究特点

(一)研究热点集中

通过对2007—2016年出现频次超过2次的热点关键词进行统计发现,“电子文件”“数字档案馆”“电子档案”“电子文件管理”“电子政务”“信息化”等词汇的出现频次较高,例如:“电子文件”在2007年、2009年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年的出现频次均达10次以上,“电子文件”“电子档案的传递方法”“保存机制”成为数字档案馆研究的核心内容;“数字档案馆”在除2009年外的所有年份出现频次均达5次以上。由此说明,虽然在过去10年间数字档案馆领域的研究方向各有侧重,但这些关键词所代表的研究内容是持续的研究热点。“电子化和信息化”一直是数字档案馆的研究热点,据此可推断,它们也将是未来一定时期的研究热点。此外,“档案馆网站”“信息安全”“前段控制”“长期保存”等关键词出现的频次也较高,说明学界对数字档案馆信息网络系统的正常运行及其安全保障方面的研究越来越重视。

(二)研究方向与国家政策和行业发展密切相关

2007—2009年是数字档案馆信息化重要时期,在此期间,“信息化”“信息服务”“档案网站”等关键词出现得较多;2012—2016年,随着国家开始大力发展云计算、物联网等高新技术,“云计算”“物联网”在数字档案馆研究中的出现频次也相应增加,而2015—2016年,大数据、互联网+、移动互联网(手机互联网)开始应用于各行各业,成为数字档案馆领域新的研究方向。

(三)最新的研究模型和方法

数字档案馆研究领域是一个不断融入最新研究模型和方法的领域。在文献分析中,OAIS模型、SOA法、DSGA法的出现频次较高,这表明在过去的10年间,不同机构的研究者应用OAIS模型、SOA法、DSGA法进行了较多的研究工作,这些研究工作对于提升数字档案馆的定量化研究水平和拓展新的研究领域起到了积极的作用。

三、数字档案馆研究趋势

(一)数字档案馆研究存在的问题

尽管近10年来数字档案馆研究取得了较大的进展,但目前该领域还存在以下问题。一是研究者地域分布不均衡,大多数研究者集中在东部经济发达地区,而西部地区很少,这说明数字档案馆的建设和发展在我国还存在不平衡性。二是针对数字档案馆数据安全保障方面的研究还不够深入,现有的研究还比较零散,缺乏数字档案馆数据安全长效维护机制和网络防护方面的文章,也缺乏数字档案馆信息不稳定问题方面的研究[8]。三是从法律角度对数字档案馆建设进行维护的研究相对较少,缺少对数字档案馆的数字产品进行知识产权保护的理论文章,也缺少数字档案馆法制人才建设方面的理论文章。四是对国外数字档案馆发展现状和发展趋势进行研究的文章相对较少,而加强这方面的研究可为我国数字档案馆研究和建设提供可参考的经验。

(二)数字档案馆研究发展趋势

近10年来数字档案馆研究领域呈现出与时俱进的发展趋势。2007—2011年,“信息化”“OAIS”等关键词频繁出现,而在2012—2016年,“云计算”“物联网”“互联网+”等关键词开始出现,这些关键词的转换是与科技的进步、网络发展趋势以及国家政策密切相关的,也促使数字档案馆研究领域向着以云计算、物联网为支撑技术的方向发展。

面对数字档案馆建设进程的不断加速,档案馆藏模式会呈现实物与数字馆藏并存、文本传递与网络传递并存的特点。特别是随着计算机科学的不断发展,档案部门将会把数字档案馆作为档案建设的重要方向,在数字档案馆的建设中进一步探索更成熟的理论。未来数字档案馆将不再是档案馆中独立的部门,它将渗透到档案馆建设的方方面面,监控各档案职能部门的信息流和物质流,面向社会各个阶层提供开放的、高质量的数字档案文件。关于数字档案馆的研究也将上升到一个崭新的高度。