在多元表征中深化数学概念理解

倪芳华

【摘要】数学概念是整个数学知识结构的基础,是数学方法的载体、基础知识的起点及逻辑推理的依据,是正确、合理、迅速运算的保证。对它的理解和掌握,直接关系到学生数学素养的形成和发展。针对小学生的心理发展特点,采用动作表征、形象表征、符号表征、言语表征等多元外部表征,帮助学生从多角度深入理解数学概念本质,建立真正反映概念本质的内在表征,发展学生的数学思维能力,提升概念教学的实效性。

【关键词】多元表征;数学概念;理解

在小学数学教材中的概念,根据小学生的接受能力,表现形式各不相同,其中描述式和定義式是最主要的两种表示方式。平时教学中,教师往往存在着重趣味,轻实效;重内涵,轻外延;重抽象,轻表象;重结论,轻过程;重实物,轻语言;重建立,轻运用的现象。如何遵循小学生认知规律,提高概念教学的有效性是很值得我们研究的问题。笔者结合最近听的《因数和倍数》和《分数的初步认识(二)》两节教学展示课,谈谈如何运用多元表征来丰富对数学概念的理解和认识。

一、借助动作表征引入概念,激发学生主动思维

小学生的思维以直观形象思维为主。概念教学时,教师应选择动态的直观材料,通过操作演示,引导学生观察、感知隐藏在动作或实物中的数学概念,帮助学生形成概念的直观表象。也就是我们通常所说的运用动作表征引入概念。所谓动作表征,是指通过动作反应对知识进行表征,有些数学概念的定义就是通过动作的描述来表征的。

如刘老师在教学《分数的初步认识(二)》的课始,出示学生熟悉的分蛋糕情境图,并进行动画演示,让学生回忆怎样分公平?分得结果怎样?得出把一个蛋糕平均分成2份,每份是这个蛋糕的二分之一,唤起学生已有的知识经验和生活经验,为新知的有效构建做了很好的铺垫。紧接着出示一盘桃,要求均分给2只小猴,问题是每只小猴分得这盘桃的几分之几?教学时,刘老师先展示“预学单”,呈现课前学生分的三种结果,鼓励学生大胆阐述自己的观点,在学生疑难处、意见分歧处,教师再借助课件演示,引导学生观察理解,及时加以点拨引导:把这6个桃用一个圈圈起来,看作一个整体,平均分成2份,就用一条虚线从中间隔开,我们就说把一盘桃平均分成2份,每份是这盘桃的1/2。这既满足了不同学生的差异需求,又激发了学生参与课堂的兴趣,有助于促进学生学习力的可持续发展。“预学单”既是学生学习过程中的操作单,也是展开学习过程的重要工具。在教师的巧妙引领下,学生实现了从“一个物体的几分之一”到“一个整体的几分之一”的顺利迁移。徐老师在教学《因数和倍数》时,首先出示题目:用12个同样大的正方形拼成一个长方形,每排摆几个,摆了几排?要求学生用乘法算式表示自己的摆法或想法,在学生汇报的同时教师用课件呈现不同的长方形和乘法算式,帮助学生直观感知并建立因数和倍数的概念。通过组织的操作活动,使学生明白因数和倍数表示的是一个数与另一个数的关系,它们是两个相互依存的概念,不能单独存在。这样既挖掘了数学本质,又建立了数学模型。

古希腊哲学家亚里士多德认为:“思维从问题、惊讶开始。”新授课的导入是引导学生进入学习最佳状态的方式,是教与学的起点,是课堂教学的一个有机组成部分,是学生学习活动前一个不可缺少的启动环节。两位老师的新知引入可谓真实、有趣、有味、有效。

二、探究多元表征的实施路径,丰富数学概念认识

随着认知心理学的发展,概念教学有了新的变化,从单一表征到多元表征,从突出强调概念本质到与寻求意义并重。不同的表征形式是为了对概念或者问题进行不同的解释,即从不同的角度不同的视角阐述其本质。为此,教师在数学概念教学时,积极引导他们经历动作表征、情境表征、符号表征、图像表征、体验表征的过程,并在综合表征中内化概念,帮助学生把握数学概念的本质内涵,促使他们深刻地理解和掌握概念。

1.充分感知,丰富表象

感知直观素材,建立表象,虽然只是对事物的表面现象与外部特征的认识,即获得感性认识,但是对学生掌握概念来说是极其重要的。因为学生的感性认识越丰富,表象越清晰,想象也就越生动,理解和掌握概念就越容易。

但丰富的感知不是单一的或者是数量上的重复,而是要通过多种途径与方法为学生提供更为丰富而直观的感性材料,让学生可以通过不同方位、不同形式、不同感官体验在记忆中建立起较为具体而准确的表象。同时,利用学生的表象,将其转化为数学思维。如刘老师在教学《分数的初步认识(二)》例题1后,追问:这里6个、4个、8个桃的总个数不同,每份的个数也不同,却都可以用1/2来表示?如果是分10个桃、48个桃、100个桃,甚至更多的桃,还是这样分,你有什么想说的?教师呈现了一组总数不同,均分的份数相同的6盘桃的图片,再引导学生进行观察、比较、思考、交流,而后隐去桃子,换成其他物体,最后出示这样一个图标,指出这个整体可以是一盘桃,也可以是生活中其他物体组成的整体,只要把它平均分成两份,每份都是这个整体的1/2。在比较辨析中,学生厘清了“部分与整体之间的关系”,获得了对“一个整体的几分之一”的深度理解,从具体走向综合,把握了分数的本质。

2.数形结合,理解概念

数形结合指的是借助于直观形象模型理解抽象的数学概念以及抽象的数量关系,它是“数形结合”思想方法的雏形。通过数与形的转化来解决数学问题,可以使复杂问题简单化,抽象问题具体化,变抽象思维为形象思维,有助于把握数学问题的本质。

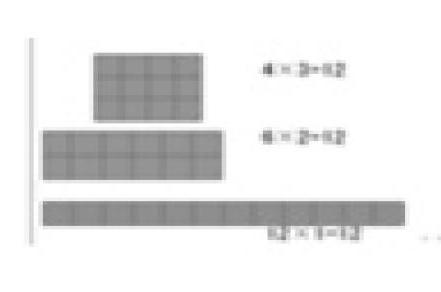

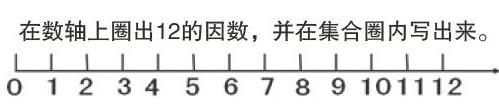

如徐老师在引入因数和倍数的概念时,用12个同样的小正方形,摆出三种不同的长方形,得出三道不一样的乘法算式。 由形到数,再由数到形,学生自主体验其中倍数和因数的关系,为因数和倍数概念的理解打下了坚实的基础,数形结合的思想得到了较好地体现。在练习时徐老师出示了这样一道题:

教师做到了图示与意义巧妙结合,通过动手操作、用脑想象、用眼观察、用口表述和用耳倾听等一系列学习活动,使学生在头脑中迅速激活并强化关于外在感知对象的表象,通过数形结合更好地理解了12因数特征。

3.关注表达,促进理解

数学概念学习,一般应逐步由实物的直观向图形的直观过渡,然后由图形的直观逐步到语言的直观,即用形象的语言描述来代替实物和图形的演示。用语言表述概念经历“用自己的自然语言表达概念——用数学语言表述所学概念——用自己的個性化科学的语言表达”这样一个螺旋上升的过程。

数学语言包括符号语言、文字语言和图示语言。学生总是通过相对具体的语言符号来学习数学概念的。为此,在概念学习中,强化数学概念教学,引导学生正确理解数学概念,准确清晰地表述数学概念,灵活地使用数学概念,有利于他们掌握数学知识,感悟数学学习,体会数学的美妙。教学《因数和倍数》时,因数和倍数是全新的概念,需要教师的“传授、讲解”,需要学生的适当“记忆”——重复、仿照。徐老师根据4×3=12算式,帮助学生初步建立了因数和倍数概念后,提供了这样一个语言模式:( )和( )是( )的因数,( )是( )的倍数,( )也是( )的倍数。要求学生仿照上题说出6×2=12和12×1=12中哪个数是哪个数的倍数,哪个数是哪个数的因数这样将操作、思考、表达融为一体,既能培养学生的语言表达能力,又能发展学生的思维。数学表达就是数学学习不断外化并进行实践应用的过程。而理解数学概念的内涵就是要求学生能把事物的本质属性揭示出来,并用简洁、明了的合乎逻辑的语言进行表达。

4.经历过程,建立模型

小学生掌握数学概念需要经历“感知素材——建立表象——抽象概念——概念具体化”的认知过程。在数学概念教学中,教师要为孩子们提供充分的观察、分析、思考、归纳等机会,让他们积极参与到建模、比较、操作、同化、变式等数学活动中来,亲身经历概念的产生、形成、发展和应用的过程,从具体、感性的认识逐步过渡到抽象、理性的认识,让概念的“形象”清晰起来,让概念的本质属性凸显出来。

如刘老师执教的《分数的初步认识(二)》,教学时,她结合具体情境,通过问题驱动,借助直观操作活动,让学生在观察、比较、感受、体验、归纳中理解一个整体的几分之一的含义。通过两次比较辨析,让学生在变与不变中把握分数的本质属性,即变总数,桃子总量变,分法不变;变份数,桃子总量不变,分法变,从而引导学生在比较中抽象概括、感悟变与不变的思想。再通过变式练习、新旧知识对比以及课尾的拓展延伸题,帮助学生打通了“感性到理性”“经验到逻辑”“已知到未知”的通道,在头脑中建立起知识的网络,形成良好的认知结构;促进分数概念的生成:把一个物体(把一些物体看作一个整体),平均分成( )份 ,每份就是这个物体(整体)的1/( )。这样,帮助学生实现了“实物操作——图像操作——符号操作”的三次转化与提升,充分运用多元表征对信息本质进行合理的外显化及丰富化,有效引领学生对知识学习的意义建构,促使学生对概念的理解,并获得成功的体验,让学生在“再发现”中学会“再创造”。

三、发挥多元表征学习魅力,培养良好思维品质

建构主义认为,学习是学生作为认知主体主动构建的过程,如何帮助学生把握概念的内涵和外延,多元表征在数学课堂中的运用,是促进新知识的生成,也是培养学生数学思维、提高解决问题能力的有效途径。因为,多元表征可以多层次抽象数学概念,多视角归纳数学概念,多维度建构数学概念,让学生的数学内在表征和数学思维过程可视可感,有着独特的魅力。

如刘老师教学《分数的初步认识(二)》时,放手让孩子们自主探究:“12个桃可以平均分成几份?每份各是它的几分之一?”在摆一摆、画一画、填一填、说一说的过程中,教师相机呈现不同的图形和分数,随后出示核心问题:“都是12个桃,表示每一份的分数为什么不同?”刘老师通过组织学生观察、操作、举例、解释等直观途径,采用听思结合、学思结合、手脑结合、说学结合等方式,让学生经历了创造分数的过程,使抽象的概念变得可感而可视、亲切而活泼。教师巧妙引导学生将图形表征转译成言语表征和符号表征的过程,抓住了数学表征内在的多元联系,促使学生进一步体会分数与平均分的份数有关,平均分的份数不同,表示其中一份的分数也就不同,有效促进了学生对分数本质属性的理解和掌握,在迁移、变式中实现了由“单个物体的几分之一”到“一个整体的几分之一”概念的转化和成长,从而使学生建立了稳定且清晰的知识结构,积累了丰富的数学思维经验,发展了学生的思维能力。

数学概念教学既要引导学生由具体到抽象,形成概念,又要让学生由抽象到具体,运用概念。教师必须认真钻研教材,掌握小学数学概念的系统,摸清概念发展的脉络,并依据小学生的认知规律和学生的心理特点,采用恰当的表征方式优化概念教学的过程,使得概念教学扎实有效。同时,还要帮助和引导学生灵活运用多元表征走近生活,走近数学,学“有趣”的数学,学“生活中”的数学,学“有价值”的数学,用数学的眼光观察世界,用数学的思维分析世界,用数学的语言表达世界。数学概念表征的研究,还在路上……