数字化实验促进化学知识“可视化”学习的实践和研究

—— 以“酸碱中和反应”为例

◎ 陈伟红

一、利用数字化实验促进化学知识“可视化”学习的意义

数字化实验系统(Digital Information System,简称DIS)是由传感器、数据采集器和配套软件组成,能与计算机连接并进行定量采集和处理数据的实验技术系统。[1]它能将化学反应现象转化为可监测的信号, 从而帮助学生增强对化学现象和原理本质的认识。

本文的“可视化”并不是简单地把数据变成图表,而是以数据为工具,以可视化为手段,用直观的方式促进学生对所学知识的理解和掌握。知识可视化过程是人脑把抽象知识形象化的过程,也是学生在学习中建立网络联结的过程,更是学生思维品质提升的过程。

在初中化学教学中,有一些难理解的科学概念和原理,通过传统实验不容易让学生理解,借助于数字化传感技术的直观演示、准确的数据分析和图表展示,可以达到快速突破教学难点、优化教学过程及提高教学效率的目的。尤其是牵涉到微观粒子的知识,对学生来讲都是难以理解的,借助于数字化实验实时呈现的数据变化和图像变化等可视的表征方式实现微观“可视化”,有利于学生建立宏观和微观的联系,进而帮助学生从微观层面理解问题的本质。传统的化学实验中有一些反应的过程是无明显现象的,学生由于观察不到明显现象,难以理解反应的过程和其中涉及的相关知识,如二氧化碳和氢氧化钠的反应、饱和溶液的形成等。利用数字化实验,通过测定体系中某一物理量的数据变化或变化曲线,借助可视的表征对象帮助学生将抽象、概括的,难以理解的知识转化成形象、具体的,便于理解的知识。

二、教学过程设计

(一)教学设计思路

“中和反应”是初中化学中的一个重要概念,本课的教学是一节概念课的教学。本课在设计中重视学生对概念的构建过程,力求让学生在教学过程中逐步体验概念的内涵,最终水到渠成地完成核心概念的构建。

氢氧化钠和盐酸的反应是无明显现象的反应,一般需要通过酸碱指示剂的颜色变化来证明反应的发生。为什么这个反应会放热?为什么利用酸碱指示剂能证明反应的发生?宏观上表现出的这些现象只有从微观层面去分析才能找到解释,通过从微观角度分析认知反应的过程,帮助学生体验化学“宏观—微观—符号”的三重表征。

通过分析反应的微观过程,猜测热量的变化与微观反应过程的相关性,再通过实验来收集证据验证猜测。在分析解决问题的过程中体验化学“实证”的学科思想和方法。收集“实证”的过程中通过“定性实验”“定量实验”让学生感受多元化、多角度的实验研究方法,尤其是通过引入数字化实验将看不到的化学反应过程“可视化”,有利于学生对“微粒观”的认识和理解。通过数字化实验的结果以图形方式呈现,并对图形进一步分析,有利于学生对“定性实验”的实证的分析和理解;通过数字化实验的数据的采集,感受实验研究工具的进步为化学研究带来的便利,通过对数据的分析,提高学生的数据分析能力的同时更有利于理解问题的本质。

(二)教学内容分析

1.教材分析

“酸碱中和反应”是沪教版九年级化学第五章第二课时的教学内容,是一级主题“常见化合物”的重要内容,也是酸和碱的重要性质之一。教材编排中先学习酸碱中和反应,之后再学习酸和碱的性质,因此本课时的内容是后续内容学习的基础和铺垫。

2.学情分析

(1)知识储备

在低年级的科学课、化学课第三章“溶液的酸碱性”中已经学习了酸溶液和碱溶液的酸碱性、酸碱指示剂、溶液酸碱度的表示方法等相关知识,为本节课讨论酸和碱的反应做好知识储备。

(2)能力储备

学生在之前的化学学习和其他自然学科的学习中多次体验了探究式学习方式,因此具备了一定的问题探究能力和小组合作学习的经验,为本课教学活动的展开做好能力储备。

(3)方法的储备

在第二章“物质的量”“质量守恒定律”、第三章“溶解度”等概念课的学习中已经体验过概念构建的过程和实证的思想,为本课的学习做好方法的储备。

(三)教学目标的制定

1.知识与技能

(1)知道中和反应的概念;

(2)了解中和反应的特征;

(3)知道生活中简单的中和反应的原理。

2.过程与方法

(1) 通过收集“反应放热与微粒重组关系”的实证,体验科学研究中实证的思想和方法;

(2)通过多角度收集实证,学习定性定量研究、对照实验等方法,体验实验数据处理和分析的一般过程。

3.情感态度与价值观

通过讨论生活中的酸碱中和反应,感受“化学服务于生活”的学科价值。

(四)教学重难点的确立

中和反应是一个重要的基本概念,如何通过教学活动帮助学生体验概念的内涵并最终建构概念是本课的重点。

由于教材中不提及离子,如何让学生理解中和反应的内涵是本课的难点。教学设计中借助动画的形式帮助学生理解复分解反应的微观过程。从讨论化学变化宏观表现出的放热的现象与微粒结合的主动性的相关性着手,通过收集、分析不同的实证,从而感知中和反应的本质是酸中的氢与碱中的氢氧根结合并放出热量的过程。

(五)教学流程

(六)教学过程

1.实验引入

利用实验“彩虹管”(见图1)的制作引入,通过实验中紫甘蓝汁不同的颜色变化形成视觉冲击,激发学生的学习兴趣。通过分析紫甘蓝汁不同的颜色变化的原因,激发学生的“前认知”,为后续的教学环节的开展做好知识铺垫。

图1

2.分析原理,形成认知

通过讨论“彩虹管”中间部位的紫色能否说明氢氧化钠和盐酸发生化学反应、如何利用彩虹管证明氢氧化钠和盐酸能发生化学反应并实验验证,帮助学生形成认知:氢氧化钠和盐酸能发生化学反应。再通过实验氢氧化钠溶液和盐酸混合(见图2),进一步帮助学生形成认知:化学反应中无明显现象的反应往往需要借助于指示剂等辅助手段来说明反应是否发生。

图2

3.探究反应过程,体验概念内涵,建构概念

(1)在氢氧化钠溶液和盐酸混合的实验中只有一个学生有机会感受到了这个反应过程是放热的过程,而利用数字化实验设备实时呈现氢氧化钠溶液中滴入盐酸时温度的变化曲线(见图3),让全体学生感受到这个反应是放热的反应,而且在盐酸加到一定量时温度达到最高,这为后续教学环节提出核心问题“反应中的热量从哪里来?”提供了事实依据,也为后续教学环节中数字化实验的进一步应用作了第一步铺垫。

图3

(2)通过动画演示“交换舞伴”,帮助学生从微观层面理解氢氧化钠和盐酸之间反应的微观过程,也为学生在后续课时酸、碱、盐的性质的学习中,理解复分解反应的微观过程打好基础。

(3)根据“交换舞伴”的动画,学生推理出氢氧化钠和盐酸反应的产物,结合氢氧化钠溶液中滴入盐酸时放热的现象,学生提出猜测反应中放出热量与反应中哪对“舞伴”的主动结合有关。

(4)通过实验收集证据来佐证猜测是否成立。

① 收集证据佐证放热与氢氧化钠中的钠与盐酸中的氯的结合是否有关。

运用替换、比较、归纳的实验思想设计实验方案,测定多组存在钠与氯组合的体系中两种溶液混合前后温度的变化。根据混合前后温度几乎不变的实验结果,结合课外测定的更多的实验结果,得出结论:反应中的放热与氢氧化钠中的钠与盐酸中的氯的结合没有直接的关系。

② 收集证据佐证放热与盐酸中的氢和氢氧化钠中的氢氧根的结合是否有关。

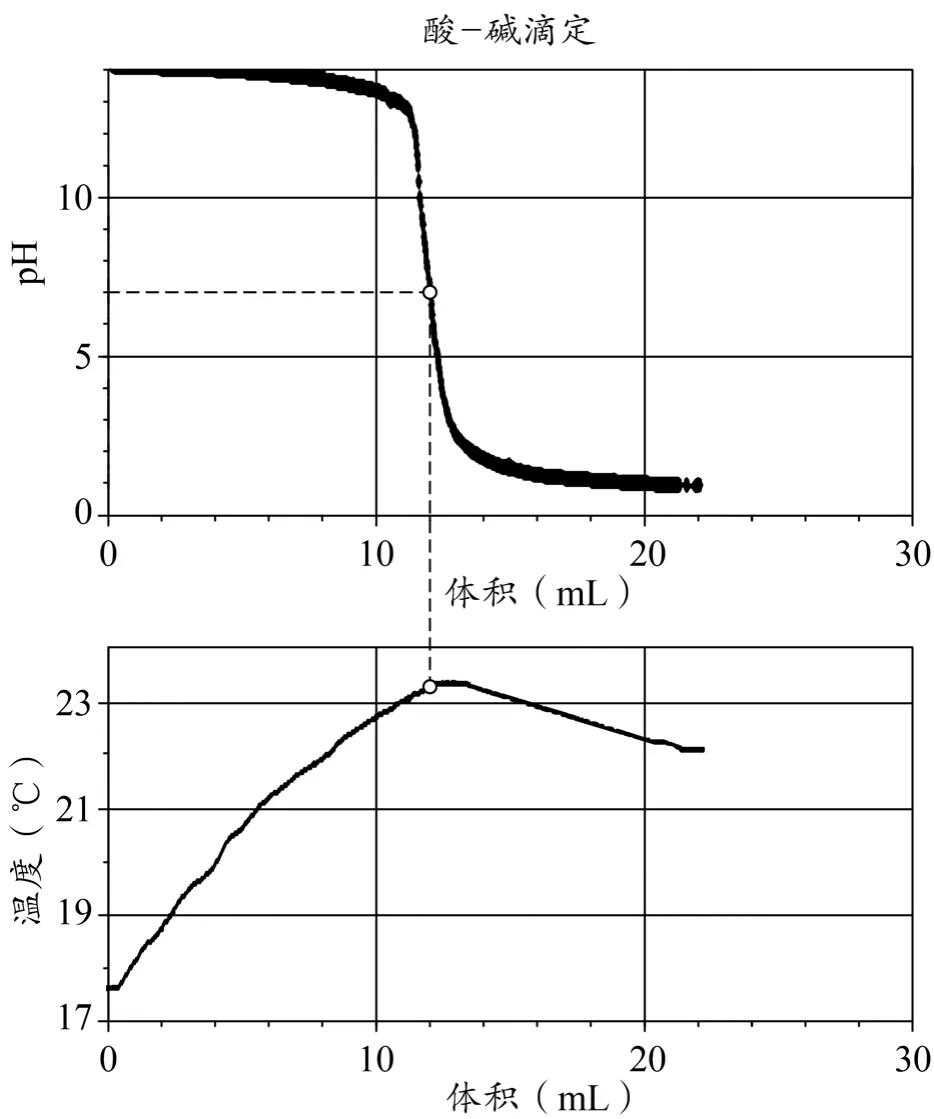

“彩虹管”中的溶液倒入烧杯后变成紫色,从定性的角度说明盐酸中的氢和氢氧化钠中的氢氧根结合成水。我们也可以利用更精准的方法——测溶液的酸碱度pH来证明这一对“舞伴”的重组。教师利用数字化实验呈现在氢氧化钠溶液中滴入盐酸时pH的变化曲线(见图4)。通过观察pH的变化曲线的动态过程,感受溶液体系中随着盐酸的加入,氢和氢氧根结合成水的量逐渐增多,体系内的氢氧根逐渐减少甚至消失,而氢的量在盐酸加到一定量时出现在体系内并继续增加,从而形成认知:在pH等于7附近时氢和氢氧根恰好完全结合。

图4

结合学生之前观察到的氢氧化钠溶液中滴加盐酸时的温度变化曲线中的最高点,教师提出问题:温度达到最高时滴加盐酸的量与氢和氢氧根恰好完全结合时所加的盐酸的量是否一致?于是,教师再次利用数字化实验同时呈现氢氧化钠溶液中滴加盐酸的pH变化曲线和温度变化曲线(见图5),通过观察两根曲线的动态变化过程,学生不难发现当氢和氢氧根完全中和时温度达到最高。这个实验证据表明反应的放热与氢和氢氧根的结合有直接关系。

图5

根据“反应放热与氢和氢氧根的结合有关”的结论,教师提出新的问题:当反应中生成的水的量改变时,放出的热量是否变化?学生有认为变化,也有认为不变的,于是利用三组对比实验(见图6):分别测定20mL氢氧化钠溶液与20mL盐酸混合生成水的量分别是0.02mol、0.03mol、0.04mol的体系的温度变化。实验结果显示:生成的水越多,温度升高越多;生成的水的物质的量之比和温度升高的量之比相等。这个定量的实验证据再次说明反应的放热与氢和氢氧根的结合有直接关系。

(5)教师再次运用替换和归纳的方法,提出如果将氢氧化钠换成氢氧化钡或是将盐酸换成硫酸,实验结果依旧不变。通过讨论这两个新的反应的产物,比较这三个反应的相同点和不同点,推断酸和碱这两类物质反应的共同点和不同点,最终建构中和反应的概念,同时归纳这一类反应的特点和本质。

4.应用概念,解释生活中的中和反应

教师通过分析治疗胃酸过多的药物的成分及反应原理,让学生了解中和反应在生活中的应用。通过讨论两个演示实验后的废液的处理方法,反馈学生对中和反应的理解和掌握程度,同时也锻炼学生学以致用的能力。

图6

三、教学反思

(一)利用数字化实验使无现象的反应“可视化”,有效化解教学难点

由于教材编写中没有出现“离子”这个概念,这为本课学生理解中和反应的本质和内涵增设了一定的难度。尽管利用传统的定性实验在氢氧化钠溶液中滴加酚酞,再逐滴滴加盐酸,溶液从红色变为无色,学生能理解两者发生了化学反应,大部分学生也能理解是氢氧化钠中的氢氧根与盐酸中的氢结合生成了水,但学生不会理解中和反应的放热和这个结合过程有关。

本课借助于数字化实验,将这个传统的定性实验引申到定量实验,通过呈现氢氧化钠溶液中逐滴滴加盐酸时pH的实时数据并动态地呈现pH的变化曲线,将溶液中氢氧根不断减少而盐酸加到一定量时氢逐渐增加的这个肉眼无法观察的微观过程“可视化”,使学生轻而易举地理解了两者之间的反应是碱中的氢氧根和酸中的氢结合成水的过程。通过分析pH的变化曲线,学生不难理解在pH=7附近时两种微粒恰好完全反应,这是从传统的定性实验无法获得的认知。尽管通过习题,学生也能从pH的变化曲线的分析中得到相关的认知,但由于缺乏了对微观过程可视化观察的事实性知识和经验支撑,学生的理解显得空洞,在知识的应用上就会力不从心。

(二)合理巧妙使用数字化实验,将“隐性”的知识内涵可视化,促进学生理解概念的内涵

本课的数字化实验的教学功能不局限于将反应的微观过程“可视化”,更立足于如何将中和反应的本质和内涵的相关知识“可视化”。通过数字化实验中测定氢氧化钠溶液中滴加盐酸时温度的实时数据并动态地呈现变化曲线,让学生更直观地认识到中和反应是放热的反应,并且通过分析温度变化曲线图可知,盐酸加到一定量时反应放出的热量达到最大值。这为学生讨论中和反应的本质和内涵奠定了事实性依据和基础。接着再次借助数字化实验收集证据,当体系内有钠与氯的重组时,温度几乎不变,说明中和反应的放热与盐的生成没有直接关系。同时测定酸和碱反应时的pH变化和温度变化两根曲线,学生可以从这两根曲线的实时动态的呈现过程中发现当氢和氢氧根恰好完全结合时溶液的温度达到最高,这对学生理解中和反应的本质和内涵提供了强有力的事实依据,这是传统的定性实验所不具有的功能。本课后续又利用数字化实验测定相同的体系内生成不同的量的水时放出的热量,通过可视化的实验数据再次帮学生提供了一个有力的证据支撑中和反应的内涵和本质。

(三)利用数字化实验,多角度、多层次地将知识“可视化”,体验学科素养

传统实验往往只是对结果做定性分析, 侧重于实验过程的具体操作,常用仪器的使用规范、用途,实验现象的细致观察以及从现象分析结论。而数字化实验主要是从具体实验数据分析归纳实验结论, 侧重于实验过程中的探究过程和思维能力的培养。本课中多次利用数字化实验从不同层次、不同角度来理解中和反应,帮助学生体验宏观和微观的有机结合、定性研究和定量研究方法的整合、实证思想的强化等化学学科的核心素养。

化学是一门以实验为基础的学科。但是传统实验所呈现的往往是单一的。而数字化实验的引入, 则给我们的实验教学带来了新的生机,增加了探究性。它所呈现的是多维的, 数据和图像可以同时动态地表现,极大地丰富了化学教学。在化学教学中, 我们应该将传统实验与数字化实验有机地结合起来, “择其善者而从之,其不善者而改之” ,才能更好地发挥数字化实验的作用, 取得更好的教学效果。