椎间孔镜术后弥漫性腹膜后血肿1例报道

张鑫,温勇,杜炎鑫,王羽丰

(1.广州中医药大学,广东 广州 510403;2.广东省中医院骨一科,广东 广州 510120)

近年来,临床上广泛应用经皮椎间孔镜技术(percutaneous endoscopic lumbar discectomy,PELD)治疗腰椎间盘突出症,并取得良好的效果。其创伤小,出血少,恢复快,病人满意度高。血肿形成是PELD术后罕见的并发症,目前国内外关于血肿形成的报道大多行保守治疗,本文报道1例高龄腰椎神经根管狭窄患者行PELD手术,术后发生弥漫性腹膜后血肿并行二次血肿清除术。

1 病例资料

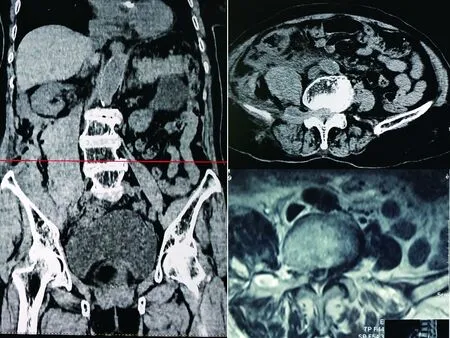

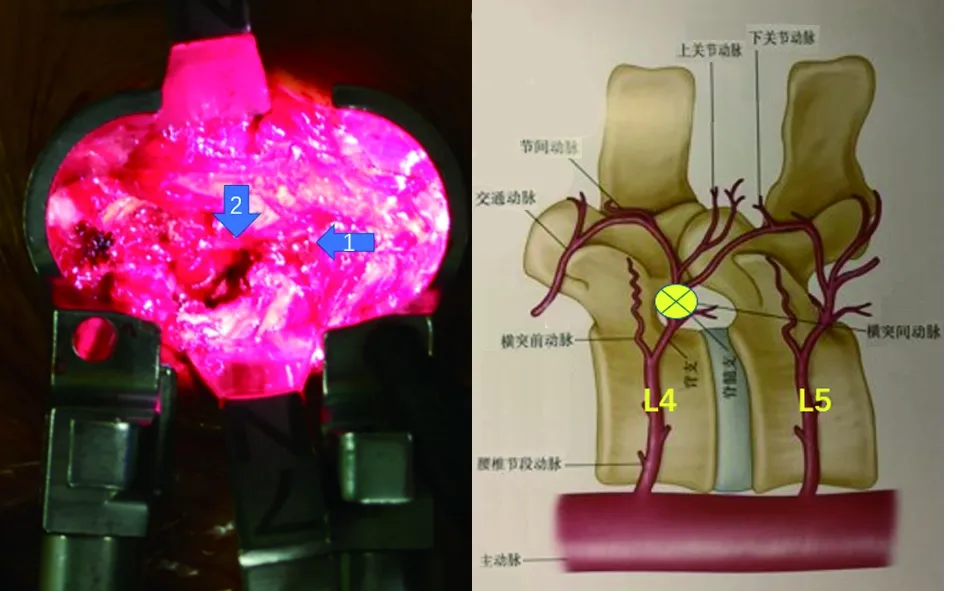

89岁女性患者,于2018年1月因“腰痛伴右下肢痹痛3年余,加重1周”入院,腰痛伴右下肢放射性痹痛,以大腿后侧、小腿外侧为主,活动后加重,卧床休息可稍缓解,不耐久坐久立久行,无夜间静息痛,无会阴区麻木。专科情况:腰椎轻度向右侧弯,腰部活动受限,腰部肌肉紧张,L4~5、L5S1棘突间隙及右侧椎旁压痛(+),叩击痛(+)。右侧直腿抬高试验50°(+),加强试验(+);右侧股四头肌肌力4+级,拇背伸肌力4+级,右大腿后侧、小腿外侧皮肤感觉减弱,右侧膝腱反射、跟腱反射减弱。日本骨科协会评分16分,视觉模拟评分7分。辅助检查:血红蛋白114 g/L,腰部骨密度T值为-3.1,髋部骨密度T值为-4.0,提示骨质疏松。凝血、离子、血沉、C反应蛋白、尿常规等未见明显异常。腰椎CT和MRI提示L4~5椎间盘突出伴钙化(旁中央型),继发椎管狭窄;L1~3、L5S1椎间盘膨出并突出(后正中型)。结合腰椎影像学及查体,诊断:a)腰椎椎管狭窄;b)腰椎间盘突出;c)脊柱侧弯;d)骨质疏松。考虑患者高龄且腰椎多节段狭窄,现责任节段为L4~5。与患者家属沟通后,于2018年1月16在局麻下行L4~5经皮侧路椎间孔镜髓核摘除术+根管狭窄扩大成形术,术中穿刺减压。术程顺利,术后拔管后出现伤口活动性出血,给予压迫5 min后缝合,缝合后未见活动性出血。术后返回病房后患者诉术口疼痛、活动受限,转身时为甚,伴右大腿前内侧剧烈疼痛,并逐渐出现腹胀,无腹痛。查体:全腹平软,右下腹轻压痛,反跳痛(±),右侧直腿抬高试验20°(+),右下肢肌力5级,右大腿前内侧皮肤感觉麻木。予以多头腹带加压包扎。急查腰椎CT及MRI示L4~5右侧附件区及右侧腰大肌形态及信号改变,提示血肿。动态复查全腹CT及血常规,术后第2天复查CT示右侧腹膜后、右肾及右侧腰大肌周围升结肠旁沟血肿(见图1),血红蛋白下降至76 g/L(见图2)。。经全科室讨论后于2018年1月17日送手术室行腰椎手术后血肿清除术。全麻后,原通道进入,镜下止血视野欠佳,改微创管道椎旁肌入路,探查见L4神经根伴行根动脉于背侧破裂,活动性出血(见图3)。术中输红细胞悬液4 U,新鲜冰冻血浆400 mL,术后输注冷沉淀10 U。术后复查血红蛋白97 g/L。术后患者生命体征平稳,腹胀腹痛较前减轻,仍有右大腿前内侧疼痛,双下肢肌力对称正常。术后3周患者病情好转出院,出院前复查血红蛋白106 g/L。

2 讨 论

随着椎间孔镜技术的进步、理念的革新、器械的精细化,部分腰椎管狭窄可以通过微创手术来解决。在微创手术开展的同时,其并发症的报道也逐年增加。2012年李长青等[1]报道关于PELD治疗腰椎间盘突出症术后感染、神经根损伤、硬膜囊撕裂、血肿形成、腹腔脏器损伤等并发症,之后关于PELD的罕见并发症的报道[2-4]也越来越多。但术后大面积血肿的形成的报道较少,2009年Ahn等[5]和Kim等[6]分别报道腹膜后血肿4例和腰大肌血肿1例,2例行开放手术;2018年钟军等[7]报道腹膜后血肿1例并行二次开放手术;本例患者为高龄女性行内镜下椎间盘摘除+神经根管减压术,术后弥漫性腹膜后血肿形成,带来二次的创伤,血肿压迫造成持续性疼痛,延长了住院时间,增加了患者的痛苦。

血肿形成的原因:a)从解剖上看,安全三角区域并非绝对安全,神经走行变异、小关节突的增生,都会使三角工作区缩小,此外三角区内尚有腰动脉和椎间静脉等血管结构经过,是腰椎动、静脉分支、汇合的集中区域,该区域动脉与关节突关节、横突处同源。腰动脉多于椎间孔处分为横突前动脉、脊支和背侧支。同一节段腰动脉前支与腰神经前支伴行,术中探查也证实这点,腰动脉脊支紧贴椎弓根下缘进入椎管,在穿刺置管不当时也容易损伤。b)从个体差异来看,有研究发现[8]L5节段动脉解剖变异大,主支与分支血管走行时有异常,加上高龄女性,肌肉相对松弛,局麻操作下未能有效配合,易造成血管牵拉移位。c)从术中操作来看,关闭伤口前未能充分止血是首要,术后虽压迫止血,但缺乏有效的肌肉筋膜组织主动收缩止血。

图1 术后影像学资料示右侧腹膜后、右肾及右侧腰大肌周围升结肠旁沟血肿

图2 手术前后血红蛋白的变化

a 术中照 b 示意图

注:箭头1示出血点,与L4神经根伴行;箭头2示椎间孔成形后情况

图3 术中探查见L4神经根伴行根动脉于背侧破裂,活动性出血

血肿的预防与处理:a)术前在MRI上测量出口根与下位椎间盘及关节突关节的距离,可有效避免神经根的损伤并初步判断血管的位置,确定减压范围;b)术中穿刺时关节突关节的后缘顶点是较为理想的标志性结构,穿刺针应由下位椎体上关节突的腹侧滑至椎体后上缘,可有效避免重要组织的损伤;c)椎间孔扩大成形很关键,需在有限的空间内选择性的对狭窄的部位进行有效有限减压,既可缩短手术时间,又可减小手术创伤;d)术中镜下止血非常重要,关闭伤口前反复探查有无活动性出血点,必要时可镜下使用止血材料。血肿发生后应当动态复查血常规与CT或MRI,观察血红蛋白的变化以及血肿范围的变化,同时多重腹带加压包扎止血。Yong等[9]曾建议内镜下出血超过500 mL,应当积极行开放手术治疗。目前认为手术指征包括:a)弥漫型腹膜后血肿,对腹腔脏器产生压迫;b)血红蛋白进行性下降,考虑存在活动性出血;c)血肿压迫神经根,出现下肢肌力进行性下降。镜下止血可作为首选,原通道进入,寻找出血点,射频止血,当镜下术野不清楚,无法操作时,应当及时进行开放手术。

总之,椎间孔镜术后血肿虽罕见,但一旦发生,会延长住院时间、增加手术费用、加大手术创伤,临床医生应当引起足够重视。