商周青铜器勾连雷纹初探

高 熠

(陕西师范大学 历史文化学院,陕西 西安 710119)

勾连雷纹是雷纹的一种特殊形态,“以T形雷纹作为基础,把上下左右的多个T形雷纹均以钩连的方式加以组合”[1],通常作为主纹饰满饰于器物的腹部,从商代晚期一直延续到战国晚期,盛行于商代晚期至西周早期。

文献中关于勾连雷纹的记载,最早见于北宋吕大临的《考古图》,书中收录勾连雷纹方鼎1件,鼎腹饰勾连雷纹与乳钉纹,腹内壁铸铭文“作父癸尊”[2]。王黼编纂的《宣和博古图》收录有勾连雷纹铜器6件,包括方鼎1件、圆鼎1件2件、瓿2件[3]。至清代,清乾隆帝敕纂的《西清古鉴》收录有勾连雷纹铜器10件,包括方鼎1件、圆鼎1件、簋1件、豆1件、舟1件、壶2件3件[4]。

20世纪以后,学者们开始使用类型学的方法对勾连雷纹进行研究。容庚先生根据横直线的差异将勾连雷纹分为横直线相勾连填以雷纹、横直线特粗而显、横直线作虚线三类[5]。随后,容庚和张维持先生又将横直线作虚线的勾连雷纹作为雷纹的一种单独分出,而将“纵横线向左右旋转,互相勾连”的雷纹称作“勾连雷纹”[6]。马承源先生将勾连雷纹归为几何纹饰类,认为“勾连雷纹是商和西周青铜纹饰中单独地以几何纹饰出现的装饰,但这类装饰到西周中期也就废弃了”[7]。朱凤瀚先生在这一分类基础上将勾连雷纹分为“单线条状”与“作双钩形内里填以其他型纹饰”两类[8]。

总的来说,清代及以前有关勾连雷纹的著录均是对器物进行线图描绘,并标明尺寸、铭文等,20世纪40年代以后,学者多是在综合性著作中对勾连雷纹的分类有所提及,对其单独、系统的研究尚未见到。因此,笔者认为有必要对作为铜器主纹饰的勾连雷纹进行系统的分析与梳理,以进一步探讨其发展演变序列、装饰情况及艺术文化内涵。

一、勾连雷纹类型学分析

目前笔者搜集到的以勾连雷纹作为主纹饰的青铜器有52件(见后附表三),年代均已确定,根据雷纹勾连的形态差异可分为三类(表一)。

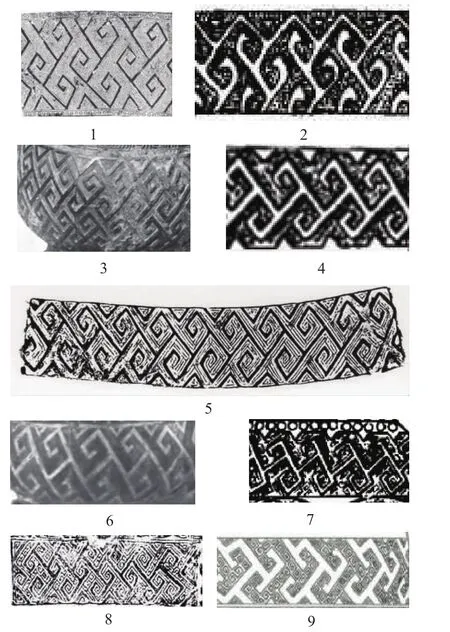

甲类 33件。雷纹三个一组,构成“T”字形勾连,见于商代晚期与战国晚期。依据组与组之间是否共用雷纹可分为两型。

A型 20件。组与组之间无雷纹共用,见于商代晚期至战国中晚期。依据线条的变化可分为两式。

Ⅰ式 14件。线条较为硬朗,见于商代晚期、西周中期。标本:收藏于上海博物馆的黼纹瓿[9](图一,1)。

Ⅱ式 6件。线条较为柔和,近似云纹,见于战国中晚期。标本:出土于陕西旬邑转角村的高奴簋[10](图一,2)。

B型 13件。组与组之间共用一个雷纹,即一组内“T”字形顶端的雷纹与另一组“T”字形底端的一个雷纹重合,见于商代晚期至西周晚期。标本:收藏于福格美术博物馆的长隹壶尊[11]680(图一,3),出土于河南鹿邑太清宫M1的长子口方卣[12]112(图一,4),收藏于上海博物馆的旁鼎(图一,5)。

乙类 9件。雷纹四个一组,分别位于四角,中间以横线或竖线连接,构成二方连续的“工”字形勾连纹饰带,见于商代晚期至战国早期。依据整体勾连方向的差异可分为两型。

A型 2件。勾连雷纹呈右倾“工”字形,见于商代晚期至西周早期。标本:收藏于卢芹斋的小子乍父己鼎[11]281(图一,6),出土于河南鹿邑太清宫M1的长子口觯[12]116(图一,7)。

B型 7件。勾连雷纹呈左倾“工”字形,中部填充细小的雷纹,见于商代晚期至西周早期、春秋晚期至战国早期。标本:出土于河南安阳郭家庄M160的亚址鼎[13](图一,8)。

图一 青铜器上的勾连雷纹装饰

丙类 10件。雷纹四个一组,组与组之间不勾连,线条硬直,中无曲折,空白处常填充细小的雷纹,见于春秋晚期。标本:出土于山东新泰周家庄的勾连雷纹鼎[14](图一,9)

二、勾连雷纹的发展演变

1.勾连雷纹的分期与分区

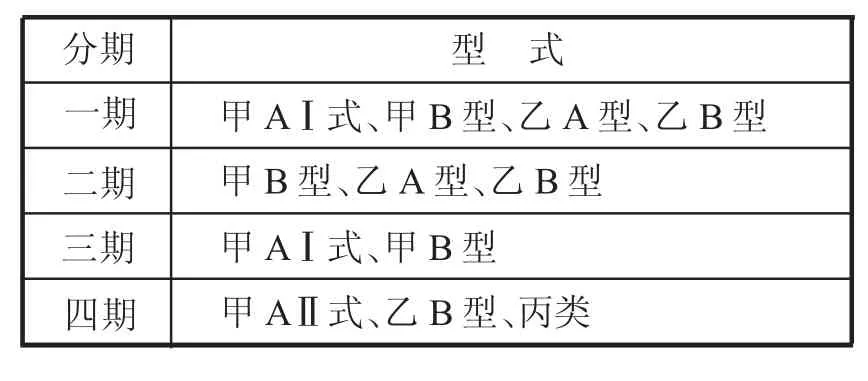

勾连雷纹主要盛行于商代晚期和西周早期,西周中期以后逐渐减少,春秋中期又重新开始流行。根据勾连雷纹型式种类的变化,其发展演变可分为四个时期(表二)。

第一期为商代晚期,是勾连雷纹的产生期,类型有甲AⅠ式、甲B型、乙A型与乙B型,是种类最丰富的时期。这一时期装饰勾连雷纹的器物多为传世器,多流散海外,上海博物馆、北京故宫博物院与台北故宫博物院也有部分收藏,出土器则集中在河南安阳殷墟。

第二期为西周早期,是勾连雷纹的发展期,类型有甲B型与乙A型、乙B型。与第一期相比,本期类型有所减少,但铜器数量仍与前期相差不多。这一时期,出土器主要分布在河南、陕西两地,还有部分海外的传世器。

第三期为西周中晚期,是勾连雷纹的衰落期,类型有甲AⅠ式和甲B型。与前期相比,本期类型有大幅度的减少。这一时期,出土器主要分布在河南地区,还有上海博物馆的两件传世器。

第四期为春秋战国,类型有甲AⅡ式、乙B型与丙类。商代晚期以后不见的甲A型重新开始流行,线条更为柔和,近似云纹。这一时期,出土器主要分布在河北、山东地区。

甲类勾连雷纹从商代晚期一直延续到战国晚期,是使用时间较长的纹饰类型。商代晚期,甲A型和甲B型均有出现,线条比较硬朗;西周早中期,甲类勾连雷纹仍有延续,春秋时期基本不见;到了战国时期,甲A型重新出现,雷纹线条更加圆润柔和,接近于云纹。乙类勾连雷纹集中出现于商代晚期、西周早期。商代晚期,右倾“工”字形的勾连雷纹其上下两个雷纹勾连的方向正好相反,左倾“工”字形的勾连雷纹组与组之间有一个雷纹共用而形成勾连。到了西周早期,右倾“工”字形的勾连雷纹上下两个雷纹的勾连方向相同。丙类勾连雷纹出现于春秋晚期,双“T”形勾连雷纹形态上与甲类、乙类均不相同,流行时间也较短。总的来说,甲类勾连雷纹线条有从硬朗到柔和的变化,乙类和丙类勾连雷纹由于流行时间较短,前后差别不大。

表二 勾连雷纹分期表

从地区的角度来看,目前收集到的具有明确出土地的勾连雷纹铜器共有29件,河南、山东各出土11件,河北出土4件,陕西出土3件。其中,已知最早的勾连雷纹铜器是安阳出土的勾连雷纹瓿,时代为殷墟一期,装饰甲AⅠ式勾连雷纹。陕西地区出土的最早的勾连雷纹铜器为一件西周早期的鼎,河北、山东两地出土的最早的勾连雷纹铜器则为春秋晚期及以后。从出土器物数量、器物年代两方面综合来看,勾连雷纹很有可能起源于河南安阳地区,各地区域特征不甚明显。

2.勾连雷纹发展演变原因简析

作为雷纹的一种,勾连雷纹的发展演变与雷纹密不可分,勾连雷纹盛行的商代晚期至西周早期,正是雷纹大量出现、发展成熟的时期。从作为辅助纹饰,到单独作为主纹饰,勾连雷纹的出现无疑将雷纹的发展推向了高潮,它是对“雷”这一与现实生活紧密联系的自然之力的反复强调,具有相当的震慑之力。但这一高潮很快就结束了,随着商王朝的覆灭,人们的审美发生变化,西周中期以后,雷纹这一被赋予了过多神秘、威严、庄重色彩的纹饰逐渐被更清新活泼的纹饰所代替,勾连雷纹渐渐淡出了人们的视野。春秋晚期至战国早期短暂流行的丙类勾连雷纹,与商代晚期的风貌大不相同,线条柔和流畅,视觉上的凌厉感大大减弱,更加清新凝练,它的出现,也许与当时人们“复古”“仿古”的心态有关。

三、勾连雷纹的装饰情况与内涵

1.装饰情况

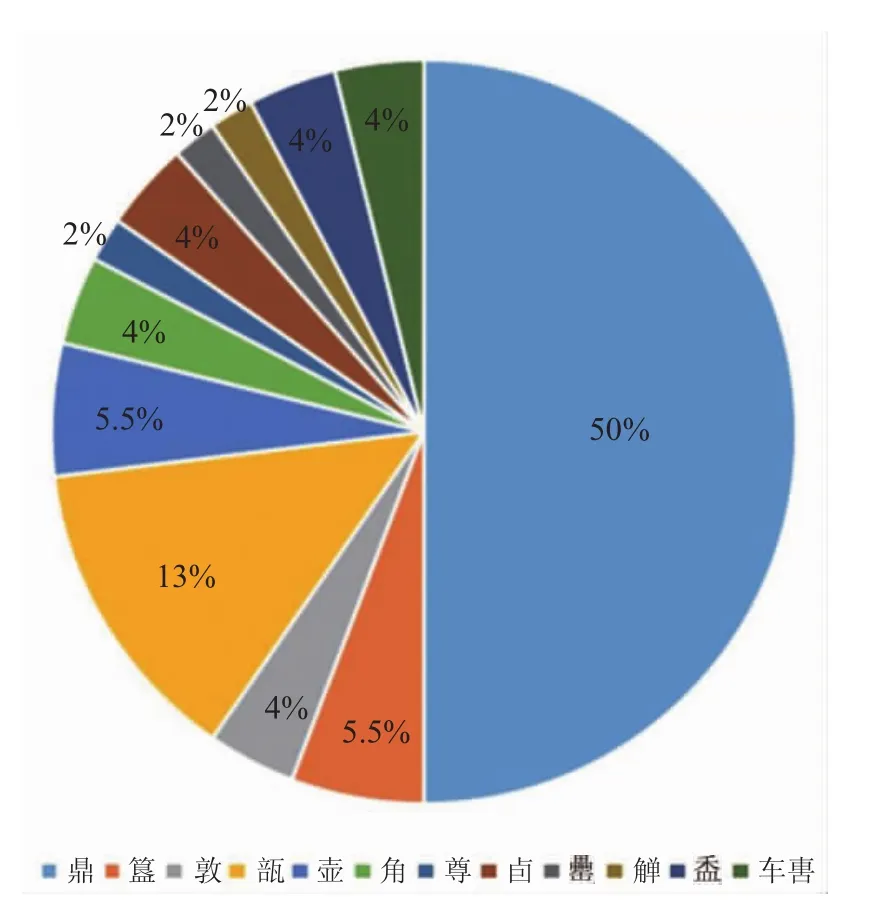

装饰勾连雷纹的器类中,基本只见食器、酒器以及少量的车马器与水器。在笔者收集到的52件装饰勾连雷纹的青铜器中,食器所占的比重最大,共31件,约占总数的59%,其中又以鼎所占比重最大,共26件,占总数的50%。其次是酒器,共17件,约占总数的33%,其中瓿所占比重最大,共7件,占总数的13%(图二)。可见,勾连雷纹基本只在食器和酒器上出现,以鼎与瓿最为常见。结合时代分布来看,商代晚期的器物种类最为多样,西周早期以后便大幅度减少。

图二 勾连雷纹装饰器类分布情况

2.纹饰组合

在52件勾连雷纹青铜器中,纹饰组合主要有勾连雷纹与动物纹组合、勾连雷纹与纹组合两种。

勾连雷纹与动物纹组合,一至四期均有出现。动物纹以夔纹、凤鸟纹、蛇纹与兽面纹为主,主要有勾连雷纹+动物纹(图三,1)、勾连雷纹+动物纹+云雷纹(图三,2)、勾连雷纹+动物纹+乳钉纹(图三,3)、勾连雷纹+动物纹+纹+几何纹(图三,4)四种组合形式。其中,勾连雷纹和乳钉纹多装饰在器物的腹部,夔纹、凤鸟纹或蛇纹装饰在器物颈部,兽面纹装饰在足部或耳部,云雷纹装饰在圈足上。勾连雷纹+动物纹+乳钉纹的纹饰组合仅见于方鼎。

总体来看,勾连雷纹的纹饰组合较为单一,各期的组合纹饰也多为这一时期青铜器上常见的装饰图案。

图三 勾连雷纹纹饰组合

3.勾连雷纹的内涵

(1)装饰艺术

雷纹螺旋状的构图方式在视觉上给人一种无限循环往复、旋转深入却又不知尽头之感,若单独作为主纹饰,这种视觉效果会进一步夸大,但如果加入其它纹饰,这种缺陷便会得到适当的弥补。同时,雷纹自身有较为丰富的纹饰层次,一定程度上增加了纹饰的繁复威严感。勾连雷纹的构图方式就是将传统的雷纹变形放大,同时增加了部分线条,体现了设计者“平衡”的意图。它的形状更接近于真实世界一闪而过的雷电,尽管细部仍有一定的螺旋状存留,但雷纹纵向的无限深入感大大消减,带来前所未有的明朗清晰感。这样的构图使雷纹真正取得了主纹饰的地位,在横向与纵向、深度与广度、空白与密集的交替中,达到了完美的平衡。人们不仅可以在螺旋状的雷纹中体会到原有的无限循环往复的韵律之美,更能在勾连的线条中体会到雷纹的庄重与力量,充分体现了先民对“雷”这一自神灵本身,即“雷神”。

商代晚期的勾连雷纹在雷纹基础上加入更加明显的连线,使其更接近于真实的雷电,象征了先民们对神秘自然力量的向往与追求。同时,勾连雷纹对雷电这一自然现象反复强调,并着重表现其力量,具有更加明显的体现器物威严、震慑民众的意味。而春秋晚期流行的甲B型勾连雷纹以及战国时期流行的线条柔和的甲AⅡ式勾连雷纹则更多地具有纯粹的装饰意味,与战国时期活泼奔放的审美风格相一致。

综上所述,勾连雷纹是雷纹的一种,根据线条的勾连方式可分为三类,以“T”字形与“工”字形最为常见,作为主体纹饰出现于商然之力的深刻理解。其完全几何抽象化的形态,近乎完美的平衡感,无疑闪烁着先民理性思辨的光辉:不是对实物简单的复刻,而是要冲破实物的外表,寻找到其内在的力量。

(2)内涵与象征意义

以夸张狞厉的兽面纹为典型代表,注重严格对称、统一与连续的审美偏好在商代铜器上随处可见,以营造一种庄严、神圣的氛围,引导祭祀者进入“一种虔诚的心境”[15]。这一时期,纹饰的审美因素并不是第一位,更多的是作为与神灵沟通的媒介,具有震慑人心的威力[16]。那么,作为对自然界雷电这一破坏力巨大的事物的模拟,雷纹可能与兽面纹一样,具有与神灵沟通的能力,甚至可能代表了代晚期到战国晚期。其中,商代晚期是勾连雷纹的产生期,西周早中期是勾连雷纹的发展期,西周晚期是勾连雷纹的衰落期,春秋晚期勾连雷纹有所复苏,直到战国晚期仍有出现。从出土地区来看,河南、山东、河北、陕西等地均有出土,河南、山东及河北三地出土较多,但并无明显的区域特征。作为一种几何纹饰,勾连雷纹具有横向与纵向、深度与广度、空白与密集的完美平衡感,可能与先民对神秘自然之力的向往与崇拜有关。

表三(续)

[1]郜鹏.殷商时期青铜器雷纹研究[D].重庆:重庆师范大学,2015.

[2]吕大临,赵九成.考古图·续考古图·考古图释文[M].北京:中华书局,1987.

[3]王黼.博古图[M].天都黄晟亦政堂修补明万历二十八年吴万化宝古堂刻本.扬州:黄晟亦政堂,1753(清乾隆十八年).

[4]梁诗正.西清古鉴[M].迈宋书馆铜版影印本.1888(清光绪十四年).

[5]容庚.商周彝器通考[M].上海:上海人民出版社,2008.

[6]容庚,张维持.殷周青铜器通论.[M]北京:文物出版社,1984:104—105.

[7]马承源.商周青铜器纹饰[M].北京:文物出版社,1984:25—27.

[8]朱凤瀚.中国青铜器综论[M].上海:上海古籍出版社,2009:595.

[9]陈佩芬.夏商周青铜器研究[M].上海:上海古籍出版社,2004.

[10]卢建国.陕西铜川发现战国铜器[J].文物,1985(5).

[11]中国科学院考古研究所.美帝国主义劫掠的我国殷周铜器集录[M].北京:科学出版社,1962:680.

[12]河南省文物考古研究所,周口市文化局.鹿邑太清宫长子口墓[M].郑州:中州古籍出版社,2000:112.

[13]中国社会科学院考古研究所.安阳殷墟郭家庄商代墓葬1982—1992年发掘报告[M].北京:中国大百科全书出版社,1998:82.

[14]山东省文物考古研究所.新泰周家庄商代墓地[M].北京:文物出版社,2014:79—399.

[15]兰娟.先秦制器思想研究[D].天津:南开大学,2014.

[16]张光直.中国青铜时代[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2013:436—438.

[17]中国社会科学院考古研究所,安阳市文物考古研究所.殷墟新出土青铜器[M].昆明:云南人民出版社,2008.

[18]中国社会科学院考古研究所安阳工作队.安阳武官村北的一座殷墓[J].考古,1979(3).

[19]安阳市文物工作队,安阳市博物馆.安阳殷墟青铜器[M].郑州:中州古籍出版社,1993.

[20]李学勤,艾兰.欧洲所藏中国青铜器遗珠[M].北京:文物出版社,1995.

[21]故宫博物院.故宫青铜器[M].北京:紫禁城出版社,1999.

[22]中国青铜器全集编辑委员会.中国青铜器全集[M].北京:文物出版社,1995.

[23]齐国故城遗址博物馆.齐国故城遗址博物馆馆藏青铜器精品[M].北京:文物出版社,2015.

[24]《保利藏金》编辑委员会.保利藏金:保利艺术博物馆精品选[M].广州:岭南美术出版社,1999.

[25]陈芳妹.故宫商代青铜礼器图录[M].台北:台北故宫博物院,1998.

[26]姜涛,方燕明.禹县吴湾西周晚期墓葬清理简报[J].中原文物,1988(3).

[27]安志敏.河北省唐山市贾各庄发掘报告[J].考古学报,6(1).