文物保护区划划定技术新探索

——以《河北省明长城保护规划》保护范围及建设控制地带区划标绘方法为例

张建勋

(河北省古代建筑保护研究所,河北 石家庄 050061)

河北省明长城线路绵长,种类齐全,布局严整,建筑精美,是长城中最重要、最壮观、最精华、最具典型性和代表性的地段。其空间分布主要有两条:一条从山海关老龙头开始,依燕山山脉,先向东北,在抚宁县锥子山与辽东镇长城交汇后折而向西,经秦皇岛、唐山,过天津市境,再经承德,过北京市境后,经张家口与山西省、内蒙古自治区接边;另一条从怀来县的陈家堡起始,依太行山脉自北向南,经张家口东南部、保定、石家庄、邢台至邯郸,纵贯冀西山区,进入山西境内。这两条长城分别属于明长城九镇即所谓“九边”之中最重要的两镇:蓟镇和宣府镇(包括嘉靖三十年于蓟镇管理范围内增设的昌镇和真保镇),在中国长城体系中占有举足轻重的地位,关堡、单体建筑数量居全国首位,包砖长城墙体长度居全国第一,墙体长度名列全国第二。

新中国成立以来,河北省政府对辖区长城一直非常重视,上世纪80年代,省文物局曾组织专门队伍对明蓟镇、宣府镇长城重点地段进行过较为全面的调查,但由于长城规模大,时间跨度长,空间分布广,类型多样,地理环境僻远,保存状况复杂,保存条件恶劣,明长城资源总体情况一直没摸太清楚。2005年,经国务院批准,国家文物局正式启动长城保护工程,2006—2010年,河北省全面开展长城资源调查工作,彻底摸清了省内的明长城家底,建立了长城资源调查数据库,并通过国家文物局认定。

一、河北省明长城保护区划现状及问题

(一)现状

河北省明长城共涉及秦皇岛、唐山、承德、张家口、保定、石家庄、邢台、邯郸等8个设区市40个县(市、区),明长城资源由四种类型构成[1],其中长城墙体1123段,空间量测长度1338.625千米(平面投影长度为1246.905千米),单体建筑(敌台、烽火台、马面等)5352座,关堡273座,相关遗存159处。

为贯彻《中华人民共和国文物保护法》等法律、法规,落实长城保护责任,进一步加强长城的保护和管理工作,1991年12月,河北省政府公布了长城保护范围及建设控制地带[2]。其中,保护范围划定标准为:城墙均以城墙基外缘为基线,向两侧各外扩50米;独体设施(如烽燧、敌楼、战台、关隘等)均以其基础外缘为基线,四周各外扩50米。建设控制地带划定标准为:城墙均以保护范围边线为基础,向两侧各外扩100米;独体设施(如烽燧、敌楼、战台、关隘等)均以其基础外缘为基线,四周各外扩100米。

截至2012年底,河北省明长城所涉及的40个县(市、区)中,只有10个县(市、区)按照省政府通知公布并划定了保护区划,分别为山海关区、抚宁县、卢龙县、青龙县、迁西县、遵化市、兴隆县、宽城县、宣化县和易县,其余30个县(市、区)未全面落实保护区划的公布和划定工作。

(二)存在的主要问题

虽然河北省部分县(市、区)划定了长城保护区划,但是在长城遗产构成、时空范围、价值与特色、本体保存现状及与环境关系均没有搞清楚的前提下,公布的保护范围及建设控制地带较为笼统和概念化,仅仅是一种临时性的管控措施,与长城遗产本体与环境的实际情况不符。

明长城涉及的40个县(市、区)保护区划尚未全面划定和公布,已划定和公布的10个县(市、区)保护区划也达不到保护遗产真实性和完整性的要求,不适应新时代保护管理和社会发展的实际需要,不利于长城本体与环境的整体保护,因此需要对已公布和划定的保护范围及建设控制地带进行调整。

二、河北省明长城保护区划

标绘方法新探索

为有效保护河北明长城遗产的真实性、完整性和延续性,科学、合理、适度地发挥明长城遗产在城镇发展和现代化建设中的积极作用,根据国务院批准的《长城保护工程(2005—2014年)总体工作方案》[3]中关于编制长城保护规划工作的要求和《长城保护条例》[4]实行保护规划制度的规定,河北省从2012年开始编制《河北省明长城保护规划》。在编制过程中,根据已划定和公布的保护区划存在的问题,结合长城遗产本体与环境的价值和特点,对已划定和公布的保护区划进行了调整,以保证保护区划的科学性及可操作性。

河北省长城原有的保护区划由文物部门划定,划定方法比较机械、单一,没有结合地形地貌特点采取灵活的标绘方法。为解决这个问题,河北省古代建筑保护研究所与河北省地理信息局协作,开展保护区划标绘方法的研究工作。结合基础地理信息数据,叠加测绘专业处理技术,双方通过外业调绘与内业判读相结合的工作方案,完成了长城遗产本体及环境的空间认定,在此基础上,结合地理要素等地形地貌特点实现了区划标绘。主要工作内容包括:资料收集、地理环境分析、区划标绘、控制点测绘等。

(一)获取基础地理信息数据

根据河北省地理信息局已有的基础地理信息数据,以2010年生产的分辨率为0.5米的航片影像为主要数据源,以2014年分辨率为2米的卫星影像为辅助数据源,获取明长城分布图。共涉及1∶1万分幅数字正射影像图700余幅[5]。

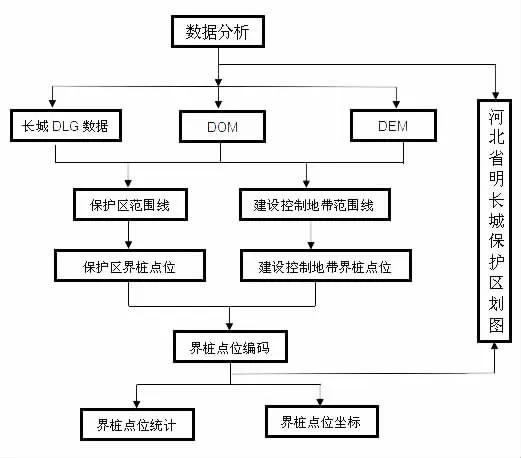

(二)按照现代测绘技术确定技术路线(图一)

在已有的航摄影像基础上,通过数字正射影像图和数字高程模型的叠加,恢复立体量测模型,查看长城的墙体、城堡、关隘、烽火台、敌楼等所在位置,在三维模型上通过山体阴影来初步判断地形的变化,再用数字正射影像图来细划分保护范围及建设控制地带。在保护范围及建设控制地带范围线上挑选相应的点位作为界桩点[6,7],并对界桩点进行规则编号,生成相应的坐标信息表。

(三)文物专家定性与测绘专业人员定量相结合

图一 按照现代测绘技术确定技术路线

长城测量DLG(数字线划图)是保护规划的基础底图。根据河北省明长城空间分布广、类型构成多样、保存状况复杂等特点,河北省古代建筑保护研究所专业人员与省地理信息局进行了专业协作和分工,采取文物专家定性与测绘专业人员定量相结合的技术路线,古建专业人员将外业长城资源调查的GPS数据、长城属性整理及审核后,提交测绘专业人员认定,在此基础上,编制完成长城测量DLG原始数据。

1.长城DLG(数字线划图)数据坐标转换将原有的长城测量DLG原始数据成果进行坐标转换,由西安1980坐标系转换为2000国家大地坐标系[8]。

2.划定长城保护范围线

以保证遗产本体和环境的真实性、完整性和安全性为原则,根据地形地貌特征对河北省明长城的保护范围进行了调整。长城本体周边环境无地上建筑物、构筑物的地段,保护范围原则上按照外扩50米划定,如有道路或河流应沿道路或河流划定,如有房屋应尽可能避让;位于山脊或山头上的长城墙体、单体建筑、关堡及相关遗存,保护范围原则上按照外扩50米划定。

(1)长城墙体等线状主体保护范围的划定

山区:墙体到山脚的距离一般在2千米左右的,以长城主线到山脚为界作为保护范围(山脚有路的应尽量沿路);如果超过2千米且山体连绵不断,则沿长城主线外扩50米作为保护范围。

平缓地区:如果没有其他建筑物,一般沿长城主线外扩50米作为保护范围,如果有路的尽量沿道路的边缘划线。如果墙体主线附近有房屋建筑的,尽量沿街道划定保护范围,且保护范围应尽量避让房屋。

(2)单体建筑保护范围的划定

山区:如果山体较小,则以山脚为界,包围整个山体;如果山体较大,则沿单体建筑外扩50米为界作为保护范围,保护范围界线应尽量平行于山体。

平缓地区:如果四周没有其他建筑的,则以单体建筑外扩50米为界;如果附近有路,则以路为边界,保护范围边界尽量与路平行;如果附近有村庄,尽量外扩50米后选择距离较近的街道为保护范围边界。

(3)关堡保护范围的划定

如果城墙附近是房屋建筑的,则找到距城墙较近的街道,沿该街道划定保护范围界线,尽量避让房屋。如果城墙附近无其他建筑,则外扩50米作为保护范围;如外扩50米附近有道路或河流的,应沿道路边线或河流边线划定保护范围界线。

(4)其他特殊情况

墙体和烽火台距离较近或烽火台依墙而建的,应将两类资源打包划定保护范围界线。保护范围界线选取原则与墙体等线状本体保护范围界线要求一致。

3.划定建设控制地带范围线

以充分尊重遗产价值和本体环境为原则,根据地形地貌特征重新调整建设控制地带范围线。长城本体周边环境无地上建筑物的地段,建设控制地带范围原则上应在保护范围的基础上外扩100米,如有路则沿道路划定,如有房屋应尽量避让房屋(方法同上);位于山脊或山头上的长城墙体、单体建筑、关堡及相关遗存,原则上以长城所处山体脚线为建设控制地带范围线,保证遗产载体及环境的真实性和完整性。

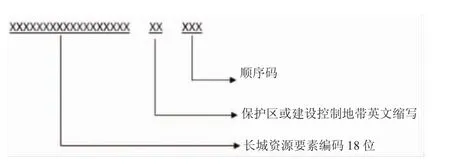

(四)长城保护范围及建设控制地带范围界桩点位的选取与编号

在保护范围及建设控制地带范围线上,沿范围线设置控制点。控制点一般选在拐角处或有特征起伏的地方。编码依据如图。

(五)绘制保护区划图

河北省明长城保护区划图包含省、市、县、重点地段共四级,由明长城资源统计表、分布图及保护区划图三个部分组成。

首先,根据已有的全省DOM,依市界及县界外扩2000米裁切,产生新的DOM;其次,根据已有的长城资源统计表,填写保护区划图上的长城资源统计表;再依据原始的长城DLG数据制作出明长城分布图;最后,结合原始数据及现有成果,生成明长城保护区划图。

(六)保护界桩点位统计表及坐标点位

以省、市、县(区)为单位,分别统计界桩点位个数,并计算X、Y坐标。

经过两个单位通力合作,完成了上述工作,获得了如下数据成果:

1.长城图幅对应情况

2.河北省明长城资源统计表

3.河北省明长城界桩点位统计表

4.河北省明长城界桩点位坐标信息表

5.河北省明长城保护区划图

区划图以省、市、县(区)、重点地段为单位制作。图上内容包含图名、图号、图例、图廓线、明长城资源统计表、明长城分布图、保护范围线颜色、建设控制地带范围线颜色、原始长城资料等。河北省明长城保护区划图成果共112幅,其中省级1幅,市级8幅,县(区)级40幅,重点地段或代表性地段63幅。

三、河北省明长城保护区划调整成果特点

通过河北省明长城保护规划编制,我们在长城资源调查数据库的基础上,通过与测绘部门协作获取最新的地理信息数据,应用现代测绘技术完成了已划定和公布的保护区划调整工作。区划调整成果具有以下几个方面特点:

1.规划底图数据源最新,精度高,清晰度高,延展性好。

2.区划调整与划定工作与省地理信息局深度合作,在编制过程中,广泛征询了文物保护专家以及住建、测绘、环境等方面的专家或学者的意见,邀请了中国建筑科学研究院历史所、天津大学建筑学院等相关单位的专家与学者进行了专题研讨,共同研究和制定了区划调整技术路线。

3.突破了文物保护规划区划划定的传统思路和方法,充分结合长城本体及环境地理要素,三维划定保护范围及建设控制地带范围线。

4.区划划定具有前瞻性,区划成果为今后的长城文物保护与管理工作提供了数据平台和支撑。数据可以周期性更新,为后期监控、多部门合作、动态检测等管理工作奠定了基础。

5.以地理的视角划定区划范围,数据真实,未来使用广泛、便捷,规划一经批准,可进入政府公共信息平台,可以为政府决策及公众提供咨询或检索服务。

[1]国家文物局,国家测绘局.长城资源调查工作手册[M].北京:国家文物局,国家测绘局,2007.

[2]河北省政府.关于印发《河北省国家级、省级文物保护单位保护范围及建设控制地带》的通知:冀政〔1992〕9号[A].石家庄:河北省政府,1992.

[3]长城保护工程(2005—2014年)总体工作方案[A].北京:国家文物局,2005.

[4]长城保护条例[A].北京:国务院,2006.

[5]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.国家基本比例尺地形图分幅和编号:GB/T13989-2012[S].北京:中国质检出版社,2012.

[6]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.数字测绘成果质量检查与验收:GB/T18316-2008[S].北京:中国标准出版社,2008.

[7]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.测绘成果质量检查与验收:GB/T 24356-2009[S].北京:中国标准出版社,2009.

[8]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.地理空间数据交换格式:GB/T17798-2007[S].北京:中国标准出版社,2007.