北京市延庆区西屯墓地东区(Ⅱ区)考古发掘简报*

北京市文物研究所 延庆区文物管理所

(1.北京 100032;2.北京 延庆 102100)

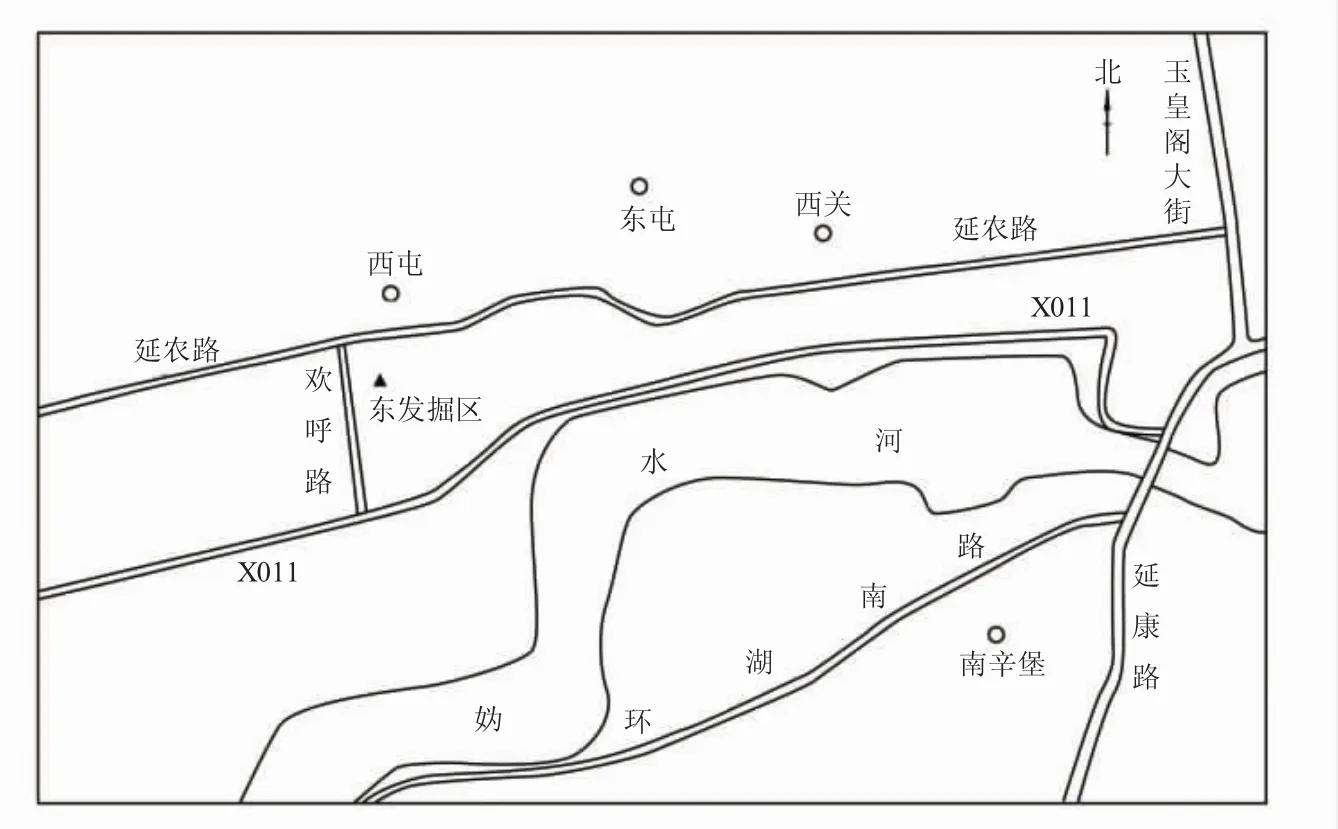

延庆西屯墓地位于北京市延庆区延庆镇西屯村西南约200米,东距延庆区约2公里,北靠燕山余脉冠帽山,南临妫水河。2008年10月16日—11月28日,为配合西屯村西南地块土地一级开发项目建设,北京市文物研究所对该项目占地范围进行了考古勘探,发现了大批古代墓葬。2009年9月4日—11月5日,北京市文物研究所对这批墓葬进行了考古发掘。墓地以欢呼路为界分为西区(Ⅰ区)和东区(Ⅱ区),实际发掘面积35130平方米,共发掘墓葬490座。其中东区(Ⅱ区)发掘面积5350平方米(图一),共发现墓葬107座,以汉代墓葬数量最多,魏晋北朝和明清时期墓葬次之,还有4座唐代及辽金时期墓葬。

东区的地层堆积比较简单,共分三层。第①层堆积厚0.25~0.35米,呈黄灰色,土质较硬,颗粒团较大,包含物有植物根系、现代杂物等,明清时期墓葬均开口于此层下;第②层堆积厚0.45~0.55米,距地表0.65~0.7米,为黄褐色花土,夹杂有褐色土块,土质较松,颗粒较小,包含有残砖、瓦片等,魏晋北朝时期墓葬开口于此层下;第③层堆积厚0.1~0.15米,距地表0.8米,黄褐色花土,土质疏松,夹杂有褐色土块,颗粒较大,出土遗物有绳纹瓦片、陶釜残片、砖块等,汉代墓葬均开口于此层下。

图一 西屯墓地东发掘区(Ⅱ区)位置示意图

现将东区出土的汉代、魏晋南北朝及明清时期的典型墓葬报告如下。

一、汉代墓葬

该区发掘的汉代墓葬共72座,以西汉时期墓葬居多,东汉时期墓葬较少。以下分别举例介绍。

1.西汉时期墓葬

该区西汉时期的墓葬以竖穴土坑墓为主,共65座。多数为单人葬,二人合葬次之,少见三人合葬者。绝大多数为仰身直肢葬,少数为侧身屈肢葬,个别为二次葬。墓主人头向以北向和东向为主,少数为西北向和南向。除少数墓葬外,大部分有葬具。葬具一般为棺椁,棺前有头厢;有的仅有木棺,还有的用瓮棺。一般均有随葬品,多置于头厢内,多数为陶器,有部分银器、铜器、铁器、玉器和石器。

(1)M18

长方形竖穴土坑墓,方向5°。墓口距地表0.5米,墓底距地表2.78米。墓口南北长3.8米,东西宽1.3~1.55米。墓壁整齐,口底同大,墓底较平。葬具为一棺一椁,已朽。椁痕呈长方形,长2.2米,宽0.84米,残高0.2米。棺痕长1.98米,宽0.6米,残高0.14米。棺内骨架已朽,头向北,面向西,仰身直肢。在墓底北部有一头厢,平面为梯形,南北长1.04米,东西宽 1.04~1.12米,残高0.18米。随葬品均出土于头厢中,共计7件。

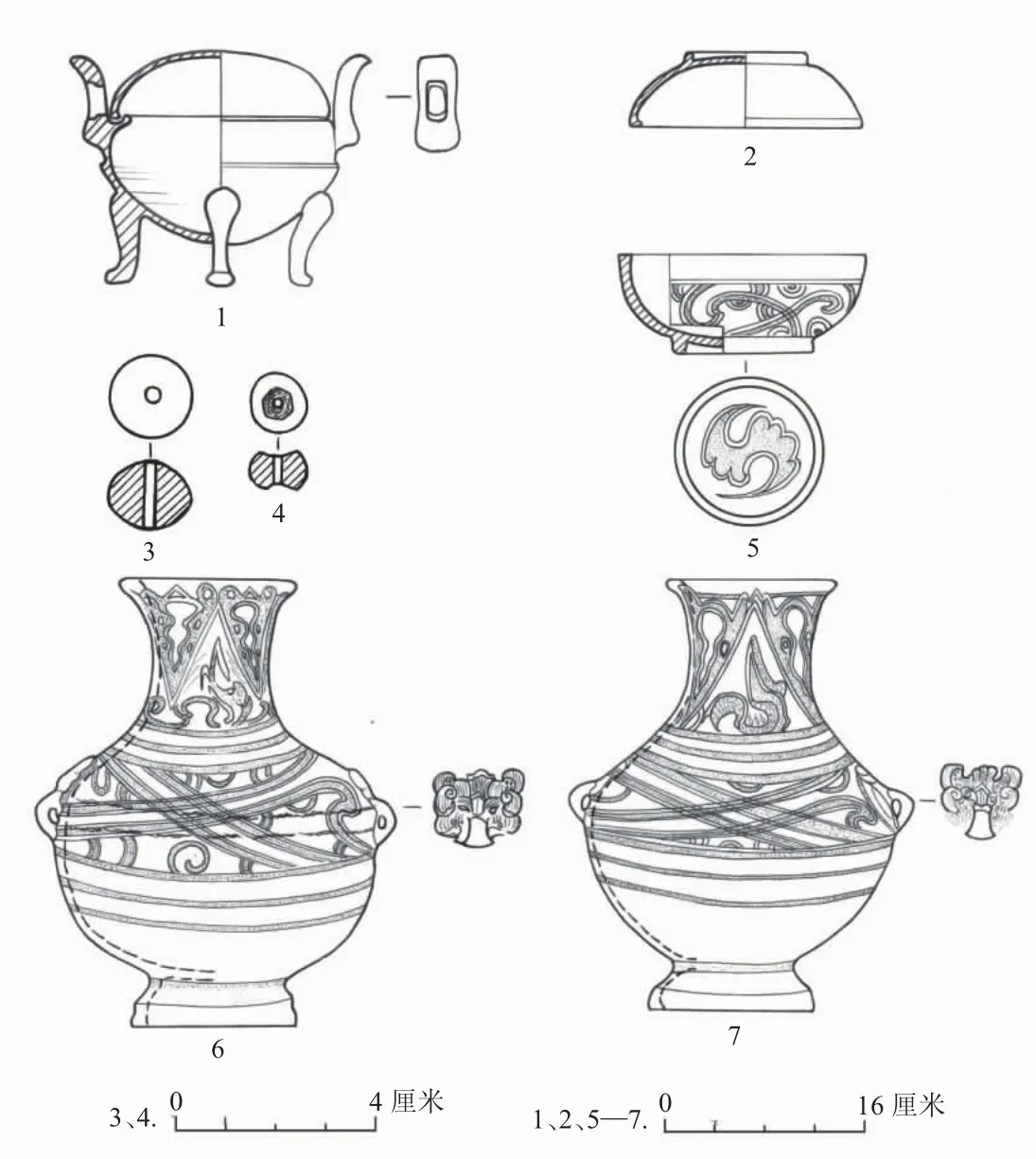

彩陶壶 2件,为一对,形制、纹饰、尺寸相似。泥质灰陶,轮制。侈口,平沿,圆唇,束颈,圆肩,弧腹,圜底,盘状足,肩部饰对称的兽面铺首。颈部饰三组红色三角纹,内填卷云纹和圆圈纹;肩部饰两组红白交错几何纹,间以勾纹;足根部饰一周红色纹带。M18∶1,口径14.4厘米,最大腹径29.2厘米,底径14.5厘米,高36.6厘米(图二,6;图三,1)。颈、肩交接处和腹部饰三周红白相间的纹带。M18∶5,口径14厘米,最大腹径29.2厘米,底径13厘米,高36.4厘米(图二,7;图三,2)。颈、肩交接处和腹部分别饰有五周和四周红白相间的纹带。

陶鼎 1件。M18∶4,泥质灰陶,轮制。子母口,弧腹,圜底,三蹄形足。上腹部有对称附耳,附耳上部外撇。下腹部饰一周凹弦纹。鼎盖为覆钵形。口径19.2厘米,腹径19.8厘米,通高 19.5厘米(图二,1)。

陶盒 1件。M18∶2,泥质灰陶,轮制。敛口,方唇,弧腹,矮圈足。器身饰两组对称的红白相间的卷云纹及圆圈纹,器底饰红、白云气纹。口径20厘米,底径12厘米,高8厘米(图二,5)。

图二 M18出土遗物

图三 M18出土彩陶壶

陶器盖 1件。M18∶3,泥质灰陶,轮制。钵形,方唇,平顶,顶部有圈足状捉手。顶径10厘米,口径19.6厘米,高6.2厘米(图二,2)。

珠子 2件。M18∶6,泥质红陶,算珠形,中部有一穿孔。直径1.7厘米,孔径0.2厘米,高 1.4厘米(图二,3)。M18∶7,玉质,红褐色,扁圆形,中部有一穿孔。直径1.2厘米,孔径0.2厘米,高0.8厘米(图二,4)。

(2)M59

长方形竖穴土坑墓,方向90°。墓口距地表0.9米,墓底距地表2.9米。墓口东西长3.1米,南北宽1.6米。墓壁整齐,口底同大,墓底较平。葬具为一椁一棺,已朽。椁痕呈长方形,长2.9米,宽1.4米,残高0.2米,厚0.04米。棺痕长2米,宽0.7~0.8米,残高0.1米,厚0.04米。棺内骨架保存较差,头向东,面向上,仰身直肢。在椁东部有一长方形头厢,内置3件随葬品。

陶罐 2件。均为泥质灰陶,轮制。侈口,方圆唇,圆肩,鼓腹,下腹斜收,平底。肩部饰数道凹弦纹。M59∶1,平沿,束颈,下腹至底饰斜向交错细绳纹。口径12.5厘米,最大腹径22.2厘米,底径7.8厘米,高24.8厘米(图四,2)。M59∶2,矮领,肩部以下饰一周附加堆纹,腹上部饰数道凹弦纹。口径16.6厘米,最大腹径29.9厘米,底径18.6厘米,高 24.9厘米(图四,3)。

图四 M59出土遗物

铜镜 1件。M59∶3,四乳草叶纹日光镜。圆形,柿蒂形钮座。内外区由两周凸弦纹组成的方框隔开。内区为方形铭文带,篆书8个字“见日之光,天下大明”,方框四角各有一小方框,内饰斜向凸弦纹。外区主纹饰为四乳钉草叶纹间以二叶花瓣纹。镜缘为十六内向连弧纹。直径11.5厘米,缘厚0.3厘米,钮部厚0.9厘米,重131.3克(图四,1;图一○,1)。

(3)M101

长方形竖穴土坑墓,方向90°。墓口距地表1米,墓底距地表2.8米。墓葬东西长3.6米,南北宽1.4米。墓壁整齐,口底同大,墓底较平。葬具为一棺一椁,已朽。椁痕长3.28米,宽1.08米,残高0.2米,厚0.04米。棺痕长1.7米,宽0.4~0.6米,残高0.2米,板厚0.04米。棺内骨架保存一般,头向东,面向上,仰身直肢。棺东侧有一长方形头厢,东西长0.8米,南北宽1米,内置陶罐3件。

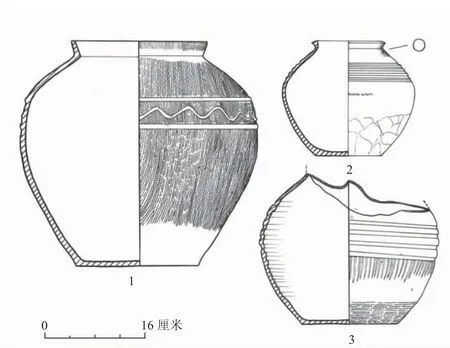

陶罐 3件。均为泥质灰陶,轮制。鼓腹,下腹斜收,平底,除1件口部残缺之外,均为侈口,矮领。M101∶1,方唇,圆肩。口沿至腹部饰竖向细绳纹,肩部饰两周凸弦纹,其间为波浪纹。口径21.7厘米,最大腹径38厘米,底径19.5厘米,高36.2厘米(图五,1)。M101∶2,尖圆唇,领部有两个对称圆孔,圆肩。肩部饰数周凹弦纹,腹部饰不太明显的绳纹,下腹部有明显的刮抹痕迹。口径11.9厘米,最大腹径21.4厘米,底径10.6厘米,高18.6厘米(图五,2)。M101∶3,口残。腹部饰四周凹弦纹,下腹至底饰横向细绳纹。最大腹径28.6厘米,底径15.1厘米,残高24.2~17.6厘米(图五,3)。

2.东汉时期墓葬

图五 M101出土陶罐

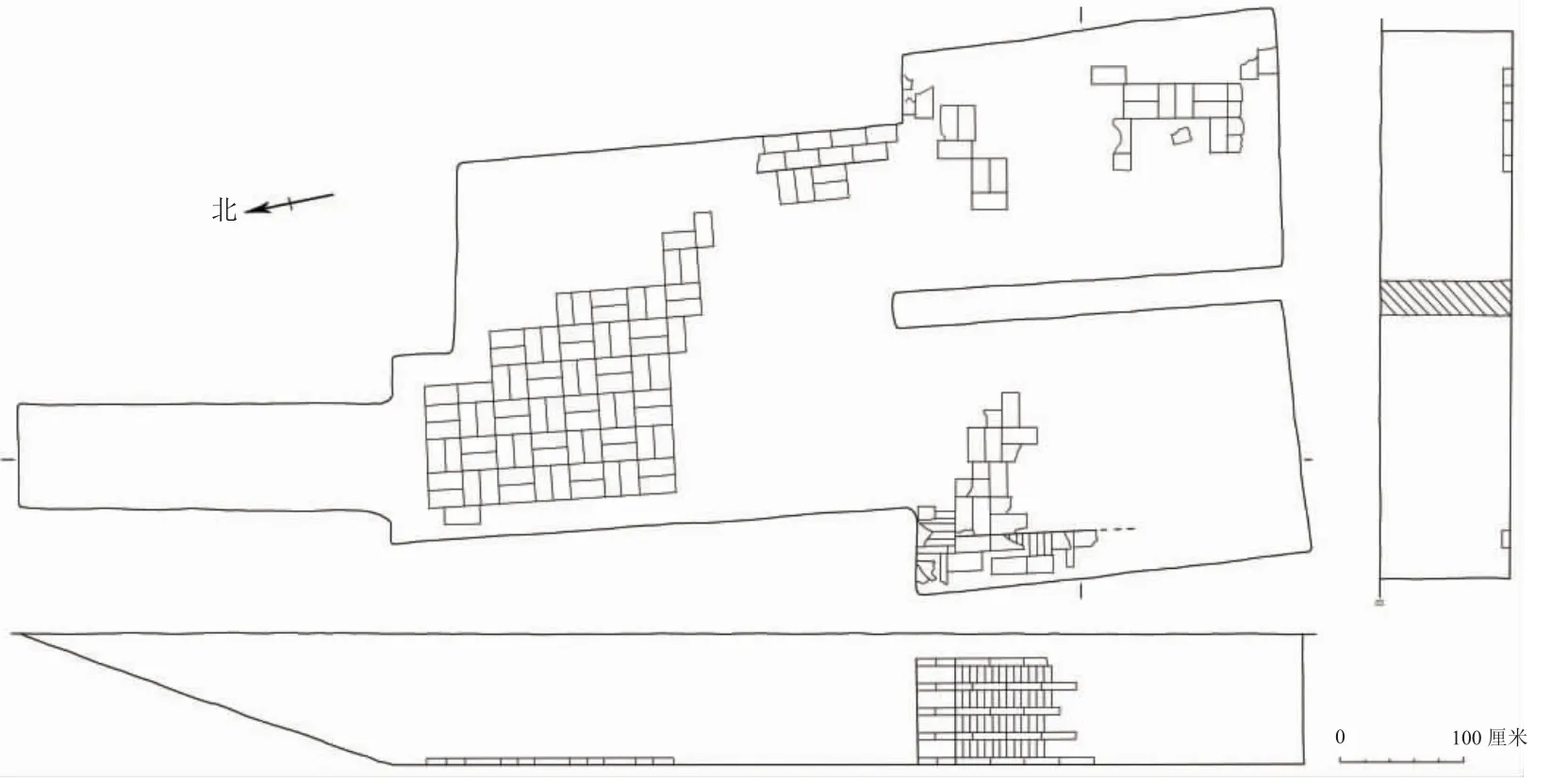

图六 M88平、剖面图

该区发现的东汉时期墓葬共7座,以带墓道的多室砖室墓为主,破坏较为严重,残存随葬品较少,多置于前室。

M88 甲字形竖穴砖室墓,方向8°(图六)。墓口距地表1.2米,墓底距地表2.26米,墓底距墓口1.06米。南北总长10.4米,东西宽4.4米。自北向南由墓道、甬道、前室和后室四部分组成。由于被盗掘扰乱严重,仅残留少部分的残墙和铺地砖。

墓道 位于墓葬最北端,呈长方形斜坡状,长3米,宽0.84~0.86米,直壁,墓底距墓口深0~1.06米。

甬道 平面呈长方形,宽1.52米,进深0.52米,残高0.06米,壁砖无存,底部用青砖纵横平铺,底部距墓口深1.06米。

前室 平面呈长方形,长3.6米,宽3米,周壁无存,底部铺砖砌法与甬道铺底相同,且处同一水平面。

后室 分为东后室和西后室,两室中间有0.3米宽的生土隔断,平面均为长方形。东后室长3米,宽2米,壁砖无存,铺地砖砌法同甬道相同;西后室长3.2米,宽2.06米,西北角残留有砖墙,为单层平铺砖与丁砖交错垒砌四层,铺地砖砌法与甬道相同,底部距墓口深1.06米。墓砖规格为0.28×0.14×0.06米,素面。

经清理,未发现随葬品。

二、魏晋北朝时期墓葬

魏晋北朝时期的墓葬共2座。以M41为例介绍。

M41

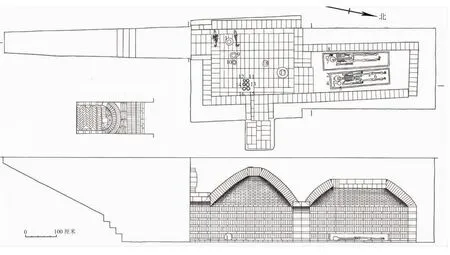

带墓道刀把形前后双室砖室墓,方向170°(图七)。墓口距地表2米,墓底距地表4.7米,土圹南北长14.1米,东西宽4.46米。墓葬由墓道、墓门、前室、耳室、后室甬道、后室六部分组成。

墓道 位于墓葬南部,平面呈长方形,南北长6.1米,东西宽0.7~1.1米,两壁稍直。墓道南段为斜坡状,坡长3.7米,坡度28°。向北有三步台阶,台面、台高皆为0.2米。再向北墓道为平底,南北长2.2米,东西宽0.92~1.1米。墓道深0.2~2.7米。

图七 M41平、剖面图

墓门 位于前室的西南部,宽0.9米,高1.26米,进深0.68米。墓门两侧壁用青砖一平一竖砌筑而成,自底部向上平竖四层砖后起券。拱券砖共二层,其上砌四层平砖,再上为三层竖砖,最上为两层平砖,大多为残砖块。底部铺地砖除西侧有两块为竖向平铺外,其余为横向平铺。封门下部用七层竖砖“人”字形砌筑;上部用平、竖砖封堵。墓门用砖规格为0.28×0.16×0.06米。

前室 平面略呈长方形,南北长2.7米,东西宽2.2~2.26米。四壁用青砖一平一竖砌筑,壁高1.2米处开始向上内收错缝平砌起券。四边券进式结顶,墓顶呈覆斗形,顶部平面呈长方形,墓顶距墓底高2.1米。墓室底部中间为横向青砖平铺,东、西、南三面各有一排竖向平铺。室内淤满淤土,土质疏松、湿软,为带沙性土质,较为纯净,出土有陶罐、陶壶、陶碗等器物。西部近墓门处清理出两具动物骨架,经鉴定为两头乳猪。

耳室 位于前室的东部。耳室门宽0.56米,高0.8米,进深1.8米。甬道进深0.86米,南北两壁用青砖一平一竖垒砌,壁高0.72米处起券。拱券顶,券顶为东西向竖砖砌筑,所用砖分整砖和楔形砖两种。为洞穴结构,南北0.95米,东西约1米,高1米,底部铺地砖为纵横平铺。耳室内填土与前室相同,为黄褐色淤土,土质疏松、湿软,未发现有任何遗物。耳室、甬道的砌砖规格与前室相同。

后室甬道 位于后室与前室之间,呈南北向,宽0.9米,高1.1米,进深0.56米。其结构与东侧耳室甬道相同,券砖规格有整砖与楔形砖两种。

后室 平面略呈长方形,南北长3.1米,东西宽1.3~1.36米。四壁用青砖一平一竖砌筑,壁高1.16米处开始向上内收错缝平砌起券。四边券进式结顶,墓顶呈覆斗形,顶部平面呈长方形,中部略宽于两端,墓顶距墓底高1.76米。后室内置双棺,棺木已朽,仅存棺痕。东棺长1.9米,宽0.46~0.48米,残高0.2米,厚0.04米,棺内骨架保存较完整,头向南,面向上,仰身直肢,随葬有铜簪、铜环、铜镜等;西棺长2.18米,宽0.4~0.48米,残高0.2米,厚0.04米,棺内骨架保存较完整,头向南,面向西,仰身直肢,随葬有陶棋子、铜镜等。

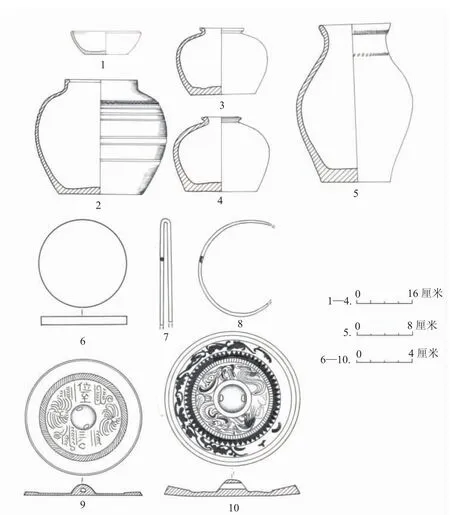

图八 M41出土遗物

M41 共出土随葬品18件(套)。

陶碗 1件。M41∶18,夹云母红褐陶,器表黑褐、内壁红褐色。敞口,尖圆唇,唇内壁有一周凹槽,斜直腹,平底。口径20.4厘米,底径12厘米,高6.8厘米(图八,1)。

陶罐 3件,均出土于前室。矮领,圆肩,弧腹,平底。M41∶1,夹云母红陶。小口,平沿,沿部饰一周凹弦纹,圆唇。口径11.6厘米,最大腹径28厘米,底径20.8厘米,高21.6厘米(图八,4)。M41∶9,夹云母红陶。小口,平沿,沿部饰一周凹弦纹,方唇,内底有一周凹槽。口径13厘米,最大腹径26.6厘米,底径18.8厘米,高19.4~18.8厘米(图八,3)。M41∶14,泥质灰陶。直口,方唇,肩部两周凹弦纹间饰波浪纹一周,腹部饰六周凹弦纹,器身有明显轮制痕迹。口径21.2厘米,最大腹径38.4厘米,底径24.4厘米,高38.2厘米(图八,2)。

陶壶 7件,均出土于前室。夹细砂红褐陶,束颈,溜肩,弧腹,平底。除1件口部残缺外,均为侈口。仅1件有纹饰,余为素面。M41∶10,圆唇,下腹斜收,唇下部及颈上部饰两周戳印纹,口径10.6厘米,最大腹径17.1厘米,底径10.2厘米,高23.1~22.8厘米(图八,5)。M41∶11,圆唇,口径 8.6厘米,最大腹径12.2厘米,底径9.1厘米,高15~15.6厘米。M41∶12,口残,最大腹径12.6厘米,底径8.8厘米,残高13.3~14厘米。M41∶13,圆唇,口径 8.4厘米,最大腹径13厘米,底径9.1厘米,高14.2厘米。M41∶15,方圆唇,口径9.6厘米,最大腹径10.5厘米,底径9.8厘米,高14.8~15.6厘米。M41∶16,口径9.4厘米,最大腹径14.2厘米,底径10.1厘米,高16.4~17厘米。M41∶17,方圆唇,口径8.4厘米,最大腹径11.2厘米,底径7.8厘米,高17.4~17.8厘米。

陶棋子 1套,88粒。M41∶8,泥质陶,黄褐色37粒,灰褐色51粒。扁圆形。直径在1.8~2.4厘米之间,厚在0.8~1.5厘米之间,大小不均。

图九 M78出土遗物

铜簪 2件,均残,双股,首弧形,截面呈圆形。M41∶2,残长7.6~7.7厘米,直径0.3厘米(图八,7)。M41∶4,仅存首部,下部残缺。残长3.2厘米。

铜环 2件。M41∶3,整体圆形,截面扁平较薄。直径6.4厘米,宽0.6厘米,厚0.1厘米(图七,6)。M41∶6,残。近圆形,截面扁平。直径7.1厘米,厚0.2厘米(图八,8)。

铜镜 2件。M41∶5,双龙对峙纹镜。圆形,圆钮,圆形钮座。钮外双龙屈曲盘绕,首尾相对。向外有短辐线纹和锯齿纹各一周,变形勾连兽纹带镜缘。直径10厘米,缘厚0.6厘米,最大厚度1.2厘米,重217.8克(图八,10;图一○,2)。M41∶7,“位至三公”铭文镜。圆形,圆钮,圆形钮座。钮上下有直行铭文“位至三公”四字,钮左右两侧各以阳线铸凤纹,二凤首尾相对。外围一周短斜线纹,素平宽缘。直径8.5厘米,缘厚0.3厘米,最大厚度0.8厘米,重 74.7 克(图八,9;图一○,3)。

M41是该发掘区保存最为完整的一座前后双室砖室墓。从墓葬形制来看,仍保留了东汉晚期前堂后室的特征,前后室墓壁微向外弧曲,采用四边券进式结顶,即四面结顶的形式,墓顶为覆斗形,是魏晋北朝时期较为流行的墓葬形式。但是这一时期有多室墓向单室墓演变的趋势,西晋中晚期开始更加流行单室砖室墓。从墓葬的整体结构来看,M41的形制与北京顺义大营村西晋墓M4[1]相同。从随葬品特征来看,M41出土的直行铭文“位至三公”镜是东汉晚期直至魏晋北朝时期较为流行的铜镜类型,与密云唐庄西晋墓出土铜镜的形制、纹饰、铭文都相同[2];两件夹云母红陶罐与顺义大营村西晋墓M4∶2[1]、昌平沙河西晋墓M42∶4相同[3];且M41∶10陶壶在唇下、颈部戳印两周凹点纹的装饰特点与延庆东王化营曹魏至西晋墓葬所出M12∶2极其一致[4],也与顺义大营村西晋墓M8∶7双系陶罐颈部的凹点纹[1]相似。综合以上特征,我们初步将M41的年代定在西晋早期。

三、明清时期墓葬

该时期的墓葬以双人、多人合葬墓数量最多,共计29座。以M78为例介绍。

M78

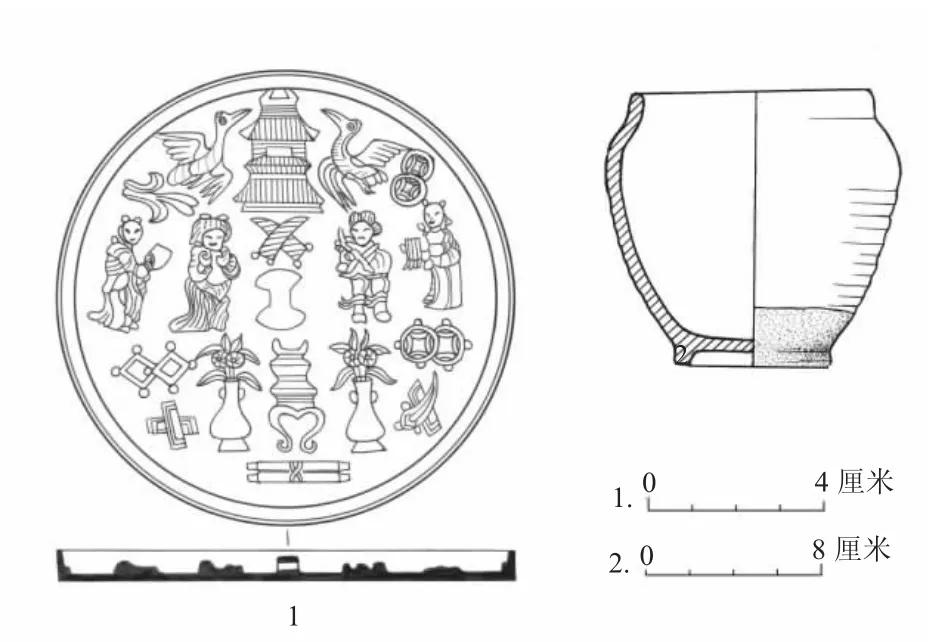

长方形竖穴土坑墓,方向350°。墓口距地表0.7米,墓底距地表1.7米。南北长2.6米,东西宽2米,墓壁整齐,口底同大,墓底较平,墓底距墓口1米。三棺并排,棺木均已朽,棺痕长2米,宽0.4~0.6米,残高0.2米,板厚0.04米。东棺内骨架保存一般,头向北,面向东,仰身直肢,棺外北侧放置一黑釉陶罐;中棺内骨架保存一般,头向北,面向上,仰身直肢;西棺内骨架较零乱,推测为迁葬,骨架间清理出铜镜一枚。

黑陶釉罐 1件。M78∶2,黄褐胎,黑釉,轮制。直口,圆唇,矮领,圆肩,微弧腹,矮圈足。口径11.2厘米,最大腹径13.4厘米,足径7.4厘米,高12.6厘米(图九,2)。

图一○ 出土铜镜

铜镜 1件。M78∶1,神仙杂宝镜。圆形,银锭钮,高棱镜缘。主体纹饰分三部分:上部饰阙楼和一对相向飞翔的仙鹤,左侧仙鹤脚踏花枝,右侧仙鹤身后有圆钱;中部钮两侧各有两位神仙,手持不同宝物;下部有香炉、插花宝瓶、圆钱、画卷等杂宝。直径10.5厘米,缘厚0.5厘米,钮部厚0.8厘米,重178克(图九,1)。根据铜镜的特征,推测该墓的年代为明代。

四、结 语

延庆怀来盆地处于内蒙古高原和华北平原之间的过渡地带,是一处既适于畜牧又宜于农耕的较为理想的人类聚居地,又因其北临边塞,南捍京师,是北京的“北门锁匙”,自春秋以降一直是兵家必争之地,具有极其重要的战略地位。延庆区位于延怀盆地东部,地处居庸关和八达岭长城以北,属于塞外地区。

本次发掘的西屯墓地北靠冠帽山,南临妫水河,是一处背山面水的风水宝地。东区墓葬分布比较集中,沿用时间较长,年代早至战国时期,历经汉代、魏晋北朝直至明清时期。西晋时期墓葬以M41最具代表性。该墓是一处保存完整的前后双室砖室墓,典型的墓壁、墓顶形制结构,两面完整的青铜镜也是北京地区西晋时期墓葬中较少见到的,为研究北京地区魏晋时期墓葬提供了新资料。

西屯墓地位于妫水河以北,在妫水河以南我们也发现了大量汉至魏晋北朝时期墓葬,这不但为我们重新全面认识妫水河流域的考古序列积累了资料,也使两岸文化面貌的对比研究更具可行性。妫水河南岸的这几处墓葬分布比较集中,排列有序,可能为若干个家族的墓地,为我们探讨妫水河两岸的古代社会组织结构提供了可能,具有重要意义。

发掘:朱志刚、丁利娜、张中华

摄像:张中华、丁利娜、王殿平

修复:孙建国、张志伟、雷金福

绘图:孙建国、张志伟、刘凤英

整理:丁利娜、刘凤英、李卫国

执笔:韩鸿业

[1]北京市文物工作队.北京市顺义县大营村西晋墓葬发掘简报[J].文物,1983(10).

[2]北京市文物研究所,密云县文物管理所.北京密云西晋墓发掘简报[J].文物春秋,2012(6).

[3]北京市文物研究所,昌平区文化委员会.北京市昌平区沙河镇西晋墓葬发掘简报[J].北京文博,2010(3).

[4]北京市文物研究所.延庆县东王化营魏晋十六国墓葬发掘报告[M]//北京市文物研究所.北京文物与考古:第2辑.北京:北京燕山出版社,2008.