安康方言的亲属称谓

王 云

(重庆师范大学 文学院,重庆 401331)

一、引言

安康市位于陕西省东南部,北依秦岭,南靠巴山,东边是湖北的郧西、郧县、竹山和竹溪;西边为汉中的佛坪、西乡和镇巴;南边是重庆的巫溪、城口和四川的万源;北边是商洛的镇安和西安的长安、户县和周至[1]。周政认为安康除存在中原官话和西南官话外,还存在着第三种方言——江淮官话(当地人称其为“下江话”或“江南话”或“黄州话”)[2]。安康地区由十大区县(汉滨区、汉阴县、石泉县、宁陕县、旬阳县、白河县、平利县、紫阳县、岚皋县、镇坪县)组成,多年来由于各种原因,安康地区的方言复杂多样。因其复杂,便点燃了许多学者研究安康方言的热情,称谓词自然也不容忽视。

“方言是地方性文化传统的主要载体,在多元共存的文化语境中,保持了异质性的方言以其承前启后的历史性及地方文化生态的密切联系反映着全球化视野下的地域性文化个性。”[3]前人对安康方言分区、词汇、语音及语法特征已有不少研究,但对安康方言亲属称谓词的研究还不多,因此本文试图对安康方言中的亲属称谓词做以简单梳理和介绍。

二、安康方言亲属称谓词概述

亲属称谓中既有用一个词表示几种称谓关系称呼几个亲属的现象,即“同形异指”现象,又有大量不同的称谓词对应同一亲属对象的现象,即“异形同指”现象。由于文章篇幅所限,现只将安康方言亲属称谓词按长辈、平辈、晚辈三类基本称谓词和称谓关系加以列举,具体情况如下:

(一) 长辈

祖太爷父亲的爷爷祖太婆父亲的奶奶祖太太父母的爷爷奶奶均可

外太公母亲的爸爸外太婆母亲的妈妈

太爷父亲的爸爸太婆父亲的妈妈

老太父亲的父母均可太太父亲的父母均可

爷爷 奶奶 婆婆外婆

家公外公家婆外婆

爹爹祖父;父亲

舅婆母之舅妈舅爷母之舅舅

姑婆父之姑姑

姑爷姑父;父之姑夫;父母称女儿的丈夫

姨爹、姨公父之姨夫姨婆父之姨母

叔、达达、大大父亲;父亲的兄弟婶婶娘娘

姑、姑父

姨母亲;母之姐妹姨夫

干大干爸干娘干妈

满满长辈中排行最小的一个

(二) 平辈

长姐姐姐姐夫

哥哥 嫂子

老弟弟弟兄弟媳妇儿弟媳

老妹、妹子妹妹妹夫子妹夫

堂兄弟 堂姐妹

表兄弟 表姐妹

表叔 表嫂 老表

(三) 晚辈

小娃子、碎娃小孩儿

仔儿子儿媳妇

女子女儿女婿

孙娃子孙子孙儿媳妇孙媳

侄儿子 侄儿媳妇

外侄子 外侄媳妇

以上为安康方言的基本亲属称谓词,由于语言接触影响,每种称呼分别有不同的表达方式,但是所表达的亲属关系都已囊括其中。分析这些称谓,我们有两点发现:一是除增加“爷、婆”等字外,辈分越高,称谓词的男女性别区分越不明显,如“太太、老太”同指父亲的父母;二是安康方言的称谓词组合方式十分简单明了,如“舅公和舅婆、侄儿子和侄儿媳妇”等都是互相对应的,亲属关系一目了然。

三、安康方言亲属称谓词的特点

(一)安康方言亲属称谓的构词及表义特点

1.附加式

(1) 前缀+词根

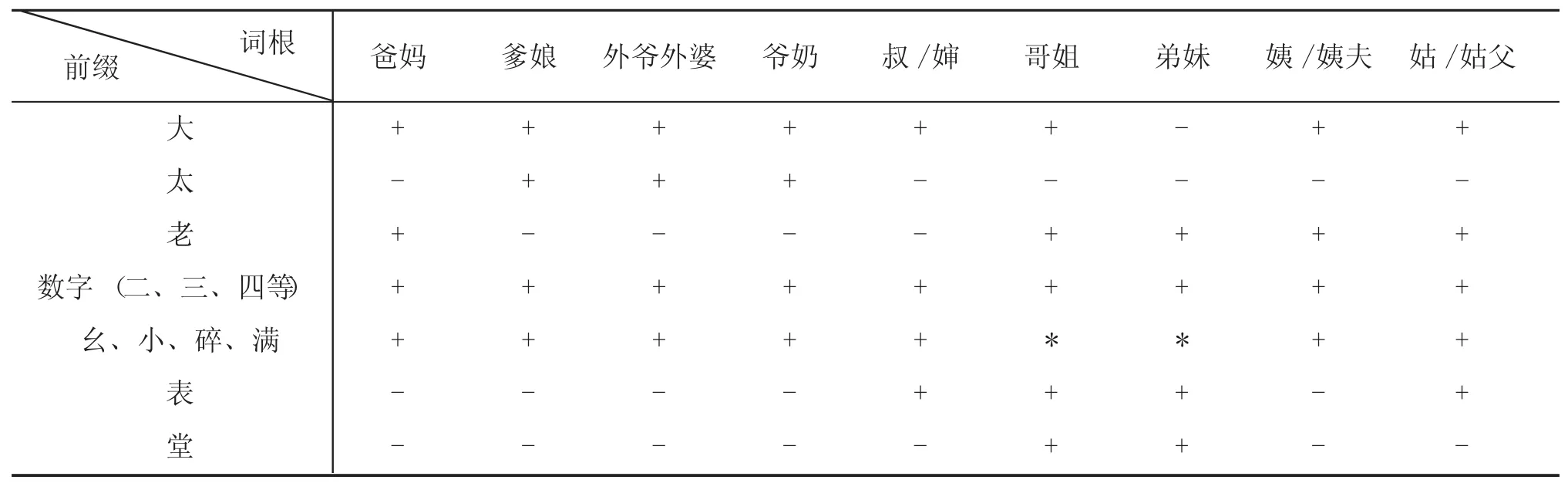

在安康方言称谓词中,可做前缀的有“大、数字(二、三、四等)、幺、小、碎、满”等,其构成形式如表1所示。

表1 安康方言称谓词前缀式组合形式

由表1可知:

第一,亲属称谓中“太”一般跟爷爷奶奶、外公外婆搭配,除了爸妈、兄弟姐妹之外,“太”跟其他的称呼搭配都是合理的。但有一种说法叫“亲不过三代”,若以“我”为中心,接触到最多的亲戚也就上中下三代,因此就比较少见。安康地区称谓词前加“老”大部分与原意一样,如“老爸老妈、老哥老姐”,甚至在弟弟妹妹前面也会加一个“老”字,构成“老弟老妹”,这些称呼都立足在词根上,意义与前缀无关,多在口语中使用。没有“老奶”这种叫法,“老爷”叫法虽存在,但延续的只是旧意,表示“旧时对官绅的称呼,或官绅的自称”。

①你怕是想当个老爷哦,啥也不想做。

而“老姨、老舅”这种称呼表达的是:如果家里有多个兄弟姐妹的时候,一般称最小的舅舅或最小的姨为“老舅、老姨”,这种称呼主要出现在北方地区,安康各地区还没有表示这种意思的叫法。紫阳县少数地区有喊“大姑、大姨”这种为[t‘ai]音的,当地人称江南话,这种称呼只是与其他地区方言发音不一样,表达的意思与写法还是“大”。

第二,弟弟妹妹之前不能与“大”搭配,哥哥姐姐前面不能与“幺、小、碎、满”等搭配。尽管有时会听到“大妹子、小哥哥、小姐姐”,但表示的已经不是亲属称谓当中的兄弟姐妹,而是一种泛化称谓,比如“大妹子”是由前缀“大”和后缀“子”合并而成,安康方言极少有这样的叫法,且这样的称呼往往出现在大人口中,据说从东北方言中流传而来。而“小哥哥、小姐姐”这种叫法更显亲昵,通过调查,在安康地区仅岚皋县有这样的叫法,表示哥哥姐姐中的最小的一个,以前家里兄弟姐妹多这种叫法并不奇怪,但现在也已逐渐消亡;而“兄弟姐妹”大多用“小+,幺+”表示,未见“满+,碎+”的用例。

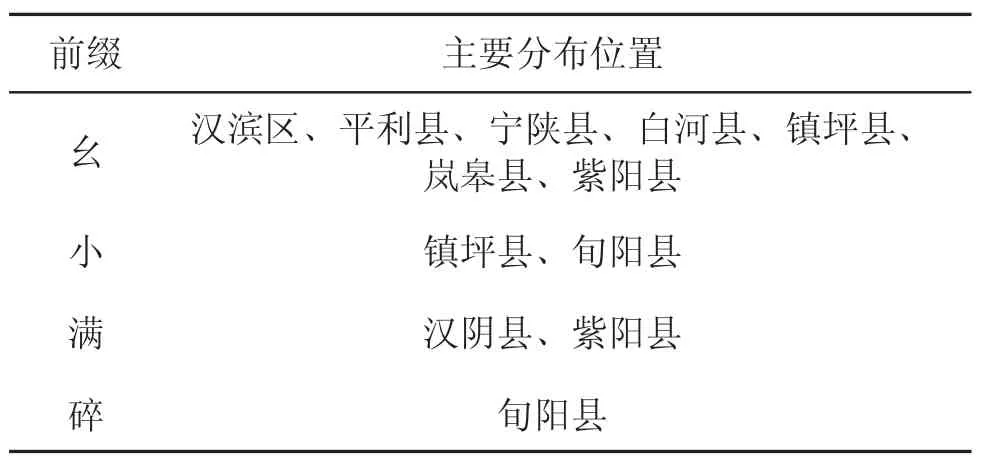

第三,安康方言称谓词中表示小的前缀有“幺、小、碎、满”四个,都表示比自己的父母小的长辈。比如,若自己的妈妈在兄弟姐妹中是最小的,就按照“大姨、二姨、三姨”这一顺序排列,反之,最小的那一个就可以称其为“小姨、幺姨、碎姨、满姨”,或单喊一个“姨”,没有“姨姨”这种叫法,若是最小的舅舅就可以称其为“舅或舅舅”。四个词缀中,“幺”和“小”最为常见,大部分地方都有这种叫法,只有“碎”和“满”还保留在部分地区,具体分布如表2所示。

表2 “幺、小、满、碎”的主要分布位置

由于安康各个区县内部亲属称谓都有所差异,因此表格统计以主要分布位置为主。

“碎”为陕西方言词,构成“碎女子、碎娃”等形式,前指中性偏贬。但在旬阳方言中,“碎姨、碎舅、碎娘”没有贬义,用例较为普遍,使用频率极高。“满”的释义是全部充实,没有余地,在数字中表示最大的一个数字。目前尚找不到其表示“最小的”出处。在此,笔者有两种猜想:第一,可能与“萌”的音变有关。“萌”可表示小的、最初的,在鄂粤方言中表最小的用“晚+”这种形式,大概都是如此。第二,“满”表示装不下了,最后一个装进去的就称为“满”,由此引申而来。如“满爷、满叔、满姨、满姑”等长辈称呼,或者在不同情境下长辈、晚辈都可用的称呼“小满、老满、满满、满子”等。“满”还有第三种解释,即王路宁所说,“满”字所代表的不过是方言中的一个音,而这个音恰好与“满”同音,此“满”非彼“满”,具体所指还需进一步查证[4]。

除此之外,在安康少数方言中,表示“小”的前缀还有“细”,构成“细+”结构,如“细娃儿”表示“小娃儿”。但在安康方言称谓词中,“细+”一般只用于晚辈或平辈,对长辈表尊称、敬称的不能用“细”。

(2) 词根+后缀

安康方言称谓词组成的“词根+后缀”这一形式中,最常见的就是加后缀“子、伢子、娃子”。它们分布位置也不一样,加后缀“子”的在旬阳、白河一带偏多,一般大人称呼晚辈或小孩,后面就会加后缀“子”。或者丈夫称呼妻子为“媳妇子”,哥哥称呼比自己小的女孩为“妹子”。“妹子”不一定要跟自己有亲属关系,一般在中老年人口中居多,而且都用于背称或介绍。

②你这女子,就留这吃饭嘛。(特指)

都是女子,有的人就跟个男娃一样。(泛指)

③这是我们媳妇子,她是镇坪滴。

你这个妹子才是咧,都讲了不要钱了嘛。

加后缀“伢子”的比较少见,主要集中在汉阴县、紫阳县一带,偏指男孩,受移民搬迁影响,过去在老一辈人口中还时常能听见,如今已不常见。

④小伢子/细伢子一天光吃饭不长个子咋得行?

加后缀“娃子”是最普遍的,岚皋县、汉滨区、汉阴县、紫阳县、宁陕县、镇坪县等地都有这种叫法,不仅是对自己的晚辈或小孩,对待外人也可以这样叫。

⑤女娃子、男娃子

⑥李刚←→刚娃子、王静←→静娃子

⑦碎娃子、死娃子、怂娃子、闷娃子

这三种形式中,例⑤⑥有时候是可以互换的,如果表特指时,可以直接说“女娃子、男娃子”或者带上姓名中的名,加上后缀“娃子”一起称呼。这种称呼是最常见的,据说作家贾平凹的“凹”的读音就是这样来的;若不知道称呼对象是谁时,一般用例⑤中的称呼形式,如:刚有个女娃子在那边摔了一跤,不知道怎么样了。这句话当中的“女娃子”就表示无指。例⑥的用法在不同的人口中有不同的感情倾向,若是一个常年居住在外的人回到家乡听到父母或老人这样称呼,会觉得很亲切,被人叫小了;若是一个十几二十岁左右的年轻人会觉得很不好意思,觉得自己长大了不应该再被人这样叫了。这也从侧面反应了人的心理,年长的希望能再年轻一点,而年轻的迫切想要长大。例⑦这类“娃子”后缀主要分为两类:一类是带有贬义或负面色彩的方言词语,这类词在与后缀“子”或“娃子”所构成的方言词语中占有一定比重[5];另一类则为不表示任何感情色彩的中性词。例⑦中的“碎娃子”表示“小孩儿”,为中性词,其余都带有贬义色彩,一般指不听话、调皮捣蛋或者脑袋不灵光的人。

(3) 前缀+词根+后缀

这一形式下的称谓有两种表达方式:一是跟其身份有关的,如“小娃子、幺妹子、老妈子、老爷子、外父子”等;二是根据其身体特征或品性而来的,如“大鼻子、大胡子、大肚子、大瓜子”等。

⑧你个小娃子家家滴,在哪知道那么多。

⑨表妹悄悄对我说:“他们老妈子真可笑,个人护着这人的少爷,因此也常常打吵”。(冰心《两个家庭》)

⑩我在屋奏是个老妈子咩,伺候完老滴还要来管小滴。

⑪我们家老爷子顿顿离不开酒。

⑫街上大鼻子来了,你们小娃子还不赶紧躲起来。

⑬你去喊对门儿那个大胡子来屋里吃饭。

⑭挺个大肚子奏不要出去乱跑了。

⑮那个娃子跟个大瓜子样滴,人家干啥他都能盯半天。

这些例句中,例⑧⑨⑩⑪为一类,这类称呼词都是跟其身份有关的。例⑧在笔者家乡多指未成年的小孩子,但在有的大人或长辈口中,孩子就永远是个孩子,比如就算已经二十出头,跟长辈说一声腰痛,他们也会接一句“小娃子知道个啥腰痛,你们又不干啥”。例⑨中“老妈子”旧指岁数较大的女仆,现在一般是家庭妇女,妈妈的自称,因为已经没有人会把家人当作女仆看。如例⑨⑩,表达的并不是旧意中的“老妈子”,只是跟其家庭妇女这一身份有关。例⑪表示对老年男子的尊称和称自己或他人的年长父亲,现在也用来称呼自己的父亲或德高望重的老人。

例⑫⑬⑭⑮为另一类,这类称呼词是根据其身体特征而来的。“大鼻子”指的是其他器官正常,但鼻子巨大的人,记住这一特征比名字更容易。“大胡子”是指满脸络腮胡又很浓密的人。喊他来吃饭已经跟其胡子无关,专指某个人,就算不知道姓名,了解这一特征也能知道是谁。“大肚子”指的是孕妇的肚子,但是称呼已经将这个人包括在内了。“大瓜子”表示像个傻子一样,脑子不灵光,看什么都能看半天的人。

(4) 与动物或贬义词相搭配

这类称呼词与封建迷信有关,名字里面带上动物的名称或带有贬义色彩的字,即贱名,这类称呼组成形式多样,无规律可循,如“狗蛋儿、狗剩、狗娃子、阿猫、臭蛋儿”等。这类称呼词出现的原因有两种:其一,过去一直有“贱名命长,贱名好养活”的说法,因此很多人的名字都包含这一类字;其二,算生辰八字而来,大人希望小孩像动物一样好养活,健健康康。现在农村依然存在这种叫法,但是无论如何这种落后的、不科学的称呼也是应该摒弃的。

2.重叠式

用重叠这一形式的称呼词并不多见,在老一辈人口中几乎很少听到,主要出现在年轻人、儿童的口中。现主要讨论一些不常见的(基本称呼词不做表述),如“幺幺、满满、达达、大大、娘娘、爹爹”等,这类称呼中“幺幺、满满”都表示最小的那一个,比如,父亲有多个姐或妹,排在最末的那一个就称其为“幺幺、幺姑、小姑”。

⑯想幺幺了没有,过来让幺幺抱一哈。

若是有几个叔叔,排在最末的一个就称其为“满满、满叔、小叔”。如:

⑰你满满啥时候回来了喊他到我屋来一趟。

这类称呼大多出现在父系亲属一边,原因有二:一是“幺幺、满满”更显亲昵,相比“幺姑、满叔”更能拉近距离;二是可能与儿童的语言习惯有关,儿童学习说话听得最多的就是重叠式发音,如“吃饭饭、洗澡澡”,因而相比“幺姑、满叔”,儿童学习“幺幺、满满”更加容易,因此久而久之,这种称呼被保留了下来。

另一类“达达、大大、娘娘、爹爹”中,“达达、大大”都表示叔叔的意思,近亲属或远亲属都可以这样称呼。“达达”这种叫法在汉滨区、旬阳县、平利县普遍,“大大”主要出现在岚皋县;“娘娘”表示的是叔叔的妻子,每个地区对这一称呼都有所保留,其与重庆地区的“嬢嬢”有所区分:“嬢”本是“娘”的简体,在方言中是婶婶、婶娘的意思,表示有亲属关系的人,一般陌生人没有称呼“娘娘”这一说法。四川重庆的“嬢嬢”既可指婶婶、姨妈,又可表示一般所说的阿姨,而且与四川、重庆“嬢嬢”的读音也不一样;“爹爹”也是一个方言词,来自于湘语,泛指年老的爷爷奶奶,岚皋县就有此种称呼方式,特指爷爷。这类重叠式称谓词在使用中具有很强的口语色彩,若场合较为正式、庄严就不适合使用,但若是自家人在一起拉家常,这些方言词无疑会让人倍感亲切,充满浓郁的人情色彩。

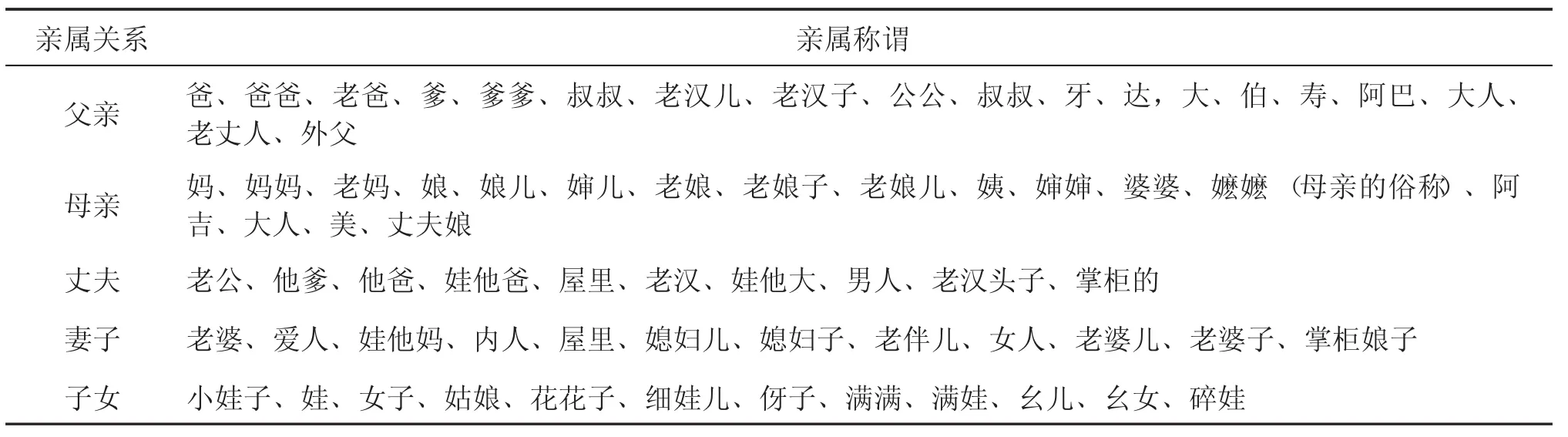

(二)安康方言直系亲属称谓汇总及表义特点

安康方言称谓错综复杂,各区县之间的移民杂居、文化交流会引起语言的相互接触,它们既互相融合又彼此吸收。现以安康方言中直系亲属称谓词为例谈谈称谓词在各区县的使用特点。安康方言称谓词中仅直系亲属称谓就有数十种,尽管很多称谓词已无从考证,但其过去或现在都真实存在,甚至很多称谓词一直沿用至今,如表3所示。

表3 安康方言直系亲属称谓汇总

据统计,以上就是安康各区县涉及到的父母亲及丈夫、妻子的所有称谓词,文体及感情色彩不一。现将以上所提到的父母亲及丈夫妻子称谓词在安康各区县的使用情况做如下说明:

1.在汉阴县、石泉县,“老汉子、老汉儿、老娘子”这类称谓词的使用频率非常高。“汉”原本就有老爸的意思,加上一个“老”更显得口语化;“娘”本指母亲,可能与“老汉儿、老汉子”刚好对应,就产生了“老娘、老娘子”等称呼。

2.在紫阳县、汉滨区和平利县,“达、大、牙、屋里”等称谓词用例非常广泛。需要说明的是,这里的“牙”与前文提到的“伢子”有所区别。“牙”指父亲,“伢子”指小孩子。“大”是“爹”的俗字,在各方言区可表多种意思,如爸爸、爷爷、大伯、奶奶或妹妹(湖北部分地区)等等,但在安康方言中只表父亲。

3.在旬阳县、宁陕县,“娃他大、娃他妈、掌柜的”等称谓词分布较广,而以上没有谈到的称谓词如“叔叔、姨、婶婶”现今已非常少见。据说这类称呼词是源于封建迷信:一是家里一直生女儿,就会让孩子喊父母为“叔叔、姨”,直到生了男孩才会改口;二是大人给孩子算生辰八字,若是孩子命里跟父母相冲或为避灾避邪就会暂时改口,等满十八岁以后再改口。但无论是因为哪种原因,封建迷信一说都不值得提倡。

而“子女”类称谓相对而言种类较少,我们有两点发现:第一,表子女类的称呼若不是直呼其名,所带词缀就都与小有关,如“碎、小、细、满、幺”等,符合其“小”的身份,甚至没有亲属关系的人也可以这样称呼;第二,个别称谓词不分男女,如“娃、花花子、满满、满娃、幺儿、碎娃”等,男女都可用此称呼。

这些称谓词除现存基本称谓(与普通话保持一致或词典收录)之外,很多都只出现在年长者的口语中。从方言传承的角度来看这是不利的,随着各地区与外界接触越来越频繁,含有当地特色的语料逐渐减少甚至消失;从普通话的普及上来看无疑是有利的,若是各地区始终保留各自独有的一套语言,不仅影响人与人的交往,也严重阻碍了社会前进的脚步。

四、安康方言亲属称谓词复杂多样的原因

安康各区县虽然基本沟通不成问题,但若仔细区分内部差异还是比较大的,造成这一状况的原因很多,主要有以下三点:

(一) 移民搬迁

明清时期因自然灾害或战争引起大批移民涌入安康各区县,据《三省边防备览·策略》载,川陕境大巴山地“土著之民,十无一二,湖广客籍有五分,广东、安徽、江西各省约有三四分,五方杂处,无族姓之连缀,无礼数之防维”。据此,大巴山地区湖广籍移民约占总人口的50%,广东、安徽、江西各省约占30~40%,土著居民仅有10%~20%。由此而论,大巴山区外来移民占总人口的比重高达80%~90%。尽管时过境迁,安康地区现今因为移民而定居的人口也不在少数,因此在语言上与安康本土方言互相影响。

(二) 地理位置

特殊的地理位置使得安康方言受到各地方言不同程度的影响,紫阳县、平利县、汉阴县、石泉县、岚皋县都与西南官话区不同位置交界,加之人口迁移受湖广粤方言的影响;白河县临近湖北十堰,语音偏向于鄂方言;其他地区也都不同程度地受到赣闽粤方言的影响,只是已经不是纯正的赣闽粤方言了。因此,各区县方言的语音、词汇都不同程度地与安康方言相互交融,一部分发音已经被安康本土方言同化了。

(三) 民族融合

汉族与少数民族之间的融合,也是形成汉语方言的因素之一。安康地区共有回、满、苗、壮、白等24个少数民族,其与汉族的往来日益密切,涉及到婚姻、生活、商业往来等各个方面,语言自然早已互相渗透、互相影响,如汉滨区、汉阴县称呼母亲为“阿吉”,在苗族地区就有称呼父亲为“吉”的用法。

由此来看,安康方言处于一个混合区。尽管人们的生活习惯、风俗人情已经逐渐被同化,但还是保留着各自的特色,而语言往往是最为迅速和直观的表现,称谓词只是其中一个细小的分支。

五、结语

语言是社会发展的反映,安康称谓词系统纷繁复杂,同一个对象可以有多种称呼方式,同一种称呼方式在不同的环境可表不同对象。之所以如此,安康特殊的地理位置是形成这一现象的主要原因,当然还有其他方言区的影响;经济的发展、时代的进步也把这些称谓词往前推进了一大步,比如“大、阿巴、嬷嬷、美、老汉头子、掌柜的、掌柜娘子”这类词以后将会很少见,孩子名字里或许也不多见动物类名称了,若干年以后这些称谓词也会逐渐走上由俗趋雅、由繁到简的道路,最后相互同化,因为方言亲属称谓随着时代的进步而变化也是必然结果。

本文只是对安康方言亲属称谓词做了初步统计分析,很多词根或称谓并未深究其理据;在对亲属称谓进行调查时,笔者以县为单位进行统计,但其实安康各区县下面的乡镇之间依然存在差异,乡镇里的使用情况不能代替整个区县,因此调查范围应该再具体些,以便更真实的反映各区县的实际使用情况;称谓词结构中还有联合式一类没有提及,笔者认为这是一个大类,可单独加以分析探讨。接下来,笔者会继续关注安康方言称谓词,对其做详尽描写,也希望有更多学者关注安康方言称谓。