传统聚落景观地方性知识的挖掘与传承

——以陕南柞水县凤凰古镇为例

张中华

韩 蕾

传统聚落的人居环境往往与当地的气候条件、地理环境、人物事件、生活行为、土地景观,以及理想价值等有着“扎根于此”的关系,并成为“承载乡愁”的最好物质载体。自20世纪60年代以来,地方性知识问题日益受到多学科的重视。人类学家吉尔兹提出地方性知识的理念;福柯主张用“知识谱系学”关注地方性知识[1]。在建筑学领域,为抗衡全球化的趋同模式,地方主义思想开始由自发转为自觉,诸如20世纪六七十年代对于“地方”和“场所”的探求,七八十年代对于“后现代景观”的热衷,90年代对于“新城市主义”的崇拜等,都表现出景观对于彰显人的“存在意义”和“行为价值”的特征。近年来,风景园林研究领域也愈发重视对景观“地方性知识”的相关研究,诸如“乡土景观元素的提取”[2]“乡土景观与乡村保护途径”[3]“乡土景观的在地性”[4]等。基于此,本研究借鉴地方性知识原理,对传统聚落景观地方性知识的挖掘与应用进行初步探讨。

1 传统聚落景观地方性知识的内涵、特征及机制

1.1 地方性知识的内涵

地方性知识的概念由美国人类学家吉尔兹提出,从英文“local knowledge”翻译而来[5],具有“本土的”“某国的”“某地的”“民族的”“传统的”“家乡的”等内涵[6]。在人类学领域,地方性知识还具有乡土知识、土著知识、乡土遗产和民族科学等内涵[7]。简单来说,地方性知识就是“老百姓的土办法”,对于传统聚落景观来说就是“本土营建的方法与技术”[8]。安维复认为地方性知识就是能够得到当地检验、解决当地问题、得到当地认可的知识[9];张昌山认为地方性知识是民族文化特征的表达[10];王晓毅认为农村发展必须尊重地方性知识[11];朱春燕认为地方性知识有助于农村基层管理的创新[12];苏文菁认为地方性知识的挖掘与传承有助于乡村精准扶贫[13]。

1.2 传统聚落景观地方性知识的特征

地理学家把景观定义为地表景象、综合自然地理区,如城市景观、森林景观等[14]。因此,从知识的广义内涵上看,景观就是不同区域地方性知识的反映与表达。不同聚落景观之所以具有不同的特征,其根本原因在于影响聚落景观生成的各类知识在地理环境上存在差异[15]。

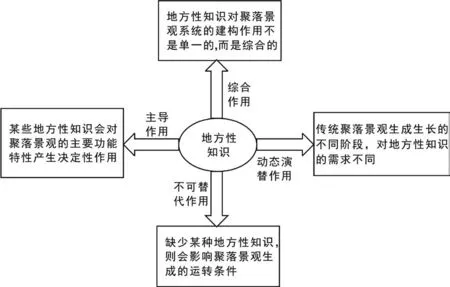

图1 传统聚落景观地方性知识作用机制拓扑图

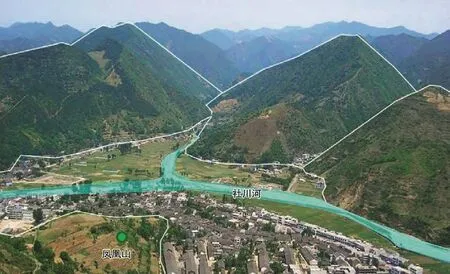

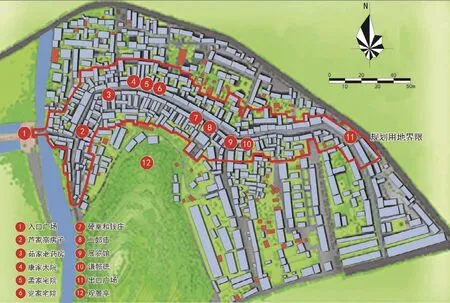

图2 凤凰镇风水格局示意图

图3 凤凰古镇地形俯瞰图

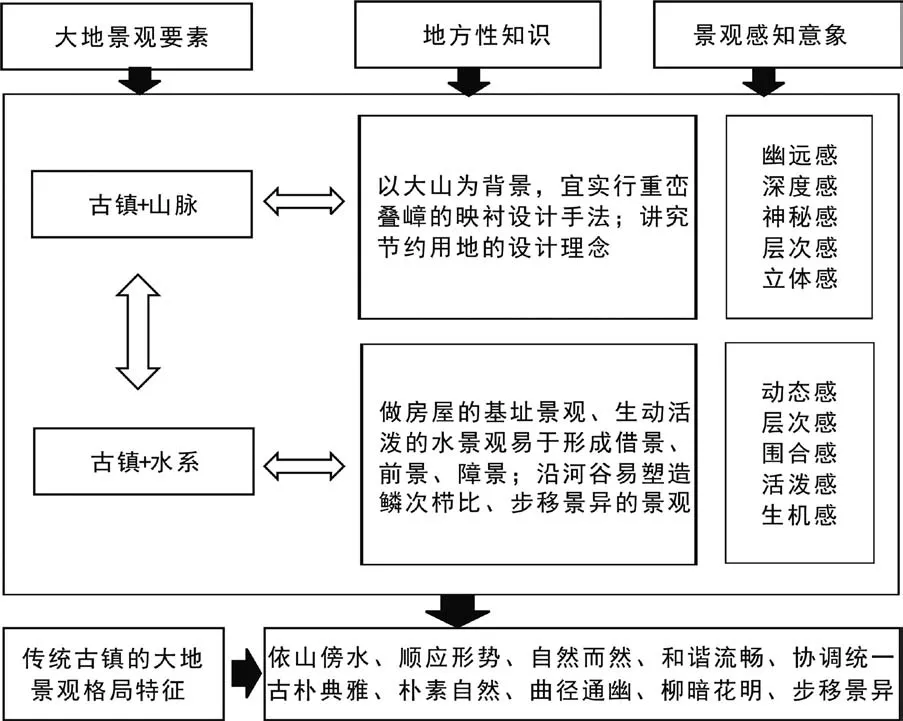

图4 地方性知识视角下凤凰古镇大地意象特征拓扑图

1.3 传统聚落景观地方性知识的作用机制

传统聚落景观地方性知识的生成过程是一个多因素、动态演进的过程。每一种地方性知识都是这个地域综合体中不可分割的一部分,并且对聚落景观的生成、生长过程具有一定的调控作用(图1)。

2 凤凰古镇概况

凤凰古镇位于秦岭南麓陕西省柞水县东南部社川河畔,距县城45km,距西安市107km。镇域总面积163km2,镇区面积5km2。镇内交通便利,整个镇区沿307省道呈狭长带状发展。古镇自唐武德七年(624年)以来,先后历经五代、宋、辽、金、元、明、清、民国等10多个朝代,已有1400余年的聚落史。唐武德八年(625年),今湖北、湖南、安徽等地人口纷纷迁至三叉河口定居,接受均田。唐万岁通天元年(696年)起,三叉河口逐渐成为地区贸易中枢。清康熙十四年(1675年)九月,吴三桂任平西王后,吴将汤某率兵由兴安(今安康)夺取镇安县城,至三叉河口时,以“李自成之剿穴”为罪,将重建的街房焚毁。战乱过后,又有湖北、湖南、安徽、江西、广西等地人口来三叉河口垦殖,并兼做生意,使建筑得到了重建,定居者达400余户。此后,为图祥瑞,当地居民于道光五年(1825年)取古镇南面小山似凤凰翘首之形,将三叉河口改名为“凤凰嘴”。民国三年(1914年),“凤凰嘴”改名“凤凰镇”[16]。

3 凤凰古镇聚落景观地方性知识的识别与提取

3.1 风水堪舆中的地方性知识

风水产生于上古的“择居实践”。其宗旨是审慎周密地考察和了解自然环境,顺应自然,有节制地利用和改造自然,创造良好的居住与生存环境。因此,进行风水格局分析有助于阐释景观格局的构成本质[17]。凤凰古镇三面环山,位于社川河的河滩地,形成一片半围合的平原,背倚山体,面朝案山——凤凰山,作为堪舆中的“阳”;社川河由西向东流淌而过,代表着堪舆中的“阴”,围合的平原土地肥沃,水源充足,是安居乐业的极佳场所。北面的皂河与社川河呈丁字相交,溪流潺潺,青山绿水互相映衬,绿野田园延至山边,是山水汇聚、藏风得水之地,是风水中的“喝形”,是择地而居的上好场所(图2)。古镇形态犹如展翅翱翔的凤凰,横向的街巷宛如凤凰的双翼,纵向的街巷正像凤凰的躯干,社川河畔的景观绿地则是凤凰的头颅(图3)。

3.2 古镇整体景观格局中的地方性知识

3.2.1 大地景观格局

凤凰古镇巧借周边凤凰山、社川河等山水自然景观元素,有机融合当地传统的非物质文化景观元素,不断进行整体景观格局的优化组织,塑造具有“面屏、环水、枕山”特征的传统人居环境景观(图4)。

3.2.2 传统街巷景观

凤凰古镇传统街巷沿承的是街巷制和院落制相结合的形式。具有代表性的院落作为整条街区的景观节点,整条古街巷呈S型,总长约1 200m,平均宽5~7m,其中明清古建筑集中的街长约360m。中国传统街巷制的精髓“起承转合”在凤凰古镇的街巷景观格局中体现得恰到好处(图5)。

“起”开始于整条古街的入口广场,由一组徽派风格的雕塑物和牌坊构成;“承”由茹家老药房、康家大院、孟家大院等一组老建筑构成(图6),从空间上限定了整个街巷的景观尺度,前后景观界面连续,景观透视感强,营造一种亲切怡人的景观效果。

“转”位于古镇的“T”字型路口,设有展览馆等公共建筑,是整条古街景观的高潮所在,同时,街巷景观序列和临街建筑界面也在此随之变换方向,形成曲折迂回的景观效果。“合”结束于东门的出口广场(图7),如同乐章的休止符,街巷采用广场的形式宣告故事的终结,但不同于乐曲结束的是,古镇的空间会继续延续,东门的出口广场通过步行道的形式与凤凰镇新城的中心广场相连,古今过渡,使古街的生命延续。3.2.3 民居院落景观

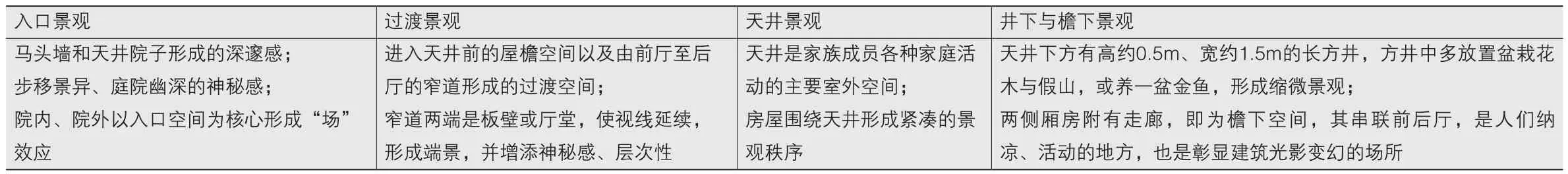

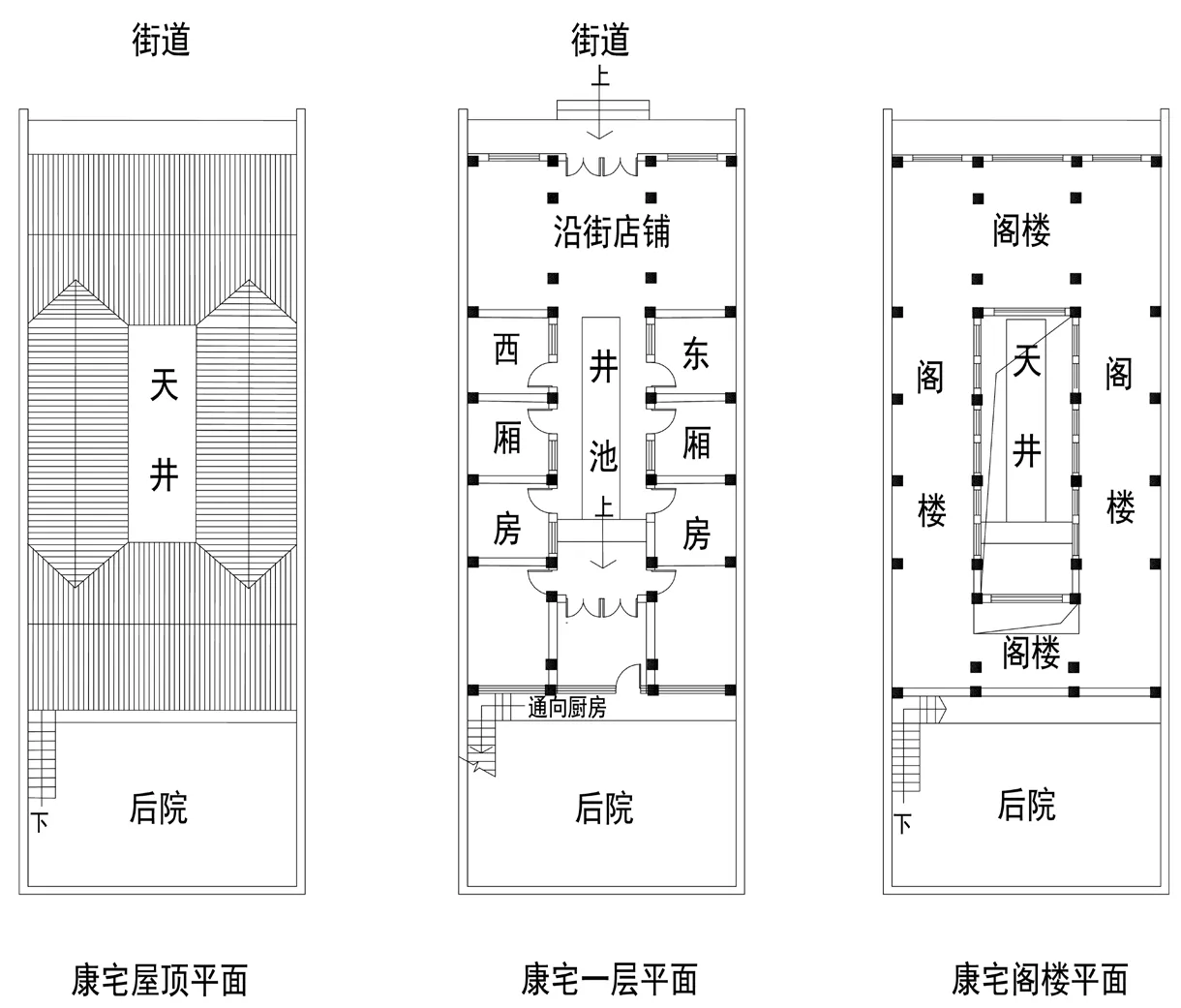

古镇现有古建筑142座,保存较为完整的有60余座,延续了传统的土木建筑结构,属于店居式四合院,南、东南向是民居的基本朝向,天井是房屋进门后的主要空间,满足了夏季遮阳、汇集雨水与自然通风等要求(图8)。以康家大院为例,院落以天井院子为核心,由天井、正厅、后厅、厢房、倒座和大门几个部分构成,形成“四水归堂”的传统格局。正屋面阔三间,堂屋(中间)面对天井开敞,是全家起居活动的空间,厢房分布在两侧。卧室在堂屋的两边(次间),朝向天井面均开有花窗,外墙一般不开窗户。在整体院落的景观组织上,形成了从“入口空间”到“过渡空间”到“天井空间”再到“井下空间与檐下空间”的序列(图9,表1)。

图5 凤凰古镇平面示意图

图6“承”由一组老建筑构成

图7 凤凰古镇街道“转”“合”关系示意图

3.3 古镇建筑景观中的地方性知识

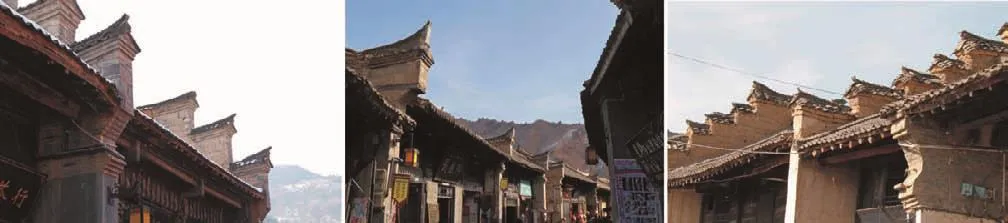

3.3.1 建筑立面景观

图8 康家大院天井

在建筑立面上,最具有代表性是封火山墙,整个山墙面色彩对比鲜明、高低错落,极富动感美(图10)。民居的立面由上下2层构成,内部用木板分隔成上下两部分,下部为生活起居之用,上部作为储藏室使用。沿街商业店铺立面形式较为简单,大门开在当心间,位于整个院落的中轴线上。正房与沿街店铺房为两坡硬山顶,厢房为单坡硬山顶,部分为两坡屋面构造。

3.3.2 建筑用材形式

建筑用材大都选择当地材料,石、砖、木材、瓦是老街民居的主体材料。民居建筑构架多采用“穿斗式”,柱距较密、柱径较细的落地柱和短柱直接承檩,柱间不施梁,用若干穿枋连接。堂屋内部采用“彻上明造”,不设天花。大户人家的堂屋则多采用“抬梁式”(图11)。

表1 凤凰古镇院落内部景观组织格局

古镇山地黏土丰富,利于烧制青砖,房屋皆用青砖围合,如外墙、女儿墙、封火山墙等。瓦是覆盖正厢大门、屋顶、挑檐的材料,屋面铺设小青瓦,小青瓦有一定的坡弧度,盖瓦是半圆形筒瓦,底瓦选择的是弧形板瓦。当地石材丰富,打磨后的石材会用作门前石狮、抱鼓石,以及砌筑下沉天井和院内柱础等(图12)。

3.3.3 总体建筑景观

承启南北、连接东西的地理环境使古镇形成了小桥、流水、人家的优美人居环境。装饰方面,大多采用砖、木、石雕工艺,运用象征、隐喻、谐音等手法(如砖雕的门罩、石雕的漏窗、木雕的窗棂等),丰富的装饰题材使整个建筑精美如诗(如吉祥的凤凰)。许多建筑的牌楼式立面是楚人祭祀文化的延伸。“天井”与“风火墙”提升了古镇景观的韵律与层次。南北方不同风格的对话,高宅、大厅、深井的传统组合,不仅从造价上节约了成本,也形成了独特的建筑风貌。

3.4 地方传统风情

地方性知识是人类在生产、生活实践中积累起来的地方智慧。凤凰古镇在长期的历史演化中形成了打铁、手工造皮纸、缫丝、制腊肉、制豆腐、制豆豉等传统特色手工艺技法。由于本地居民喜爱音乐、喝茶,好歌舞和戏剧活动,使老街高低不等的巷道空间中拥有露天剧场、体育场、文化站、渔鼓演艺社等类型多样的服务设施。整个街巷形成了熙熙攘攘、桥头人来人往、店铺鳞次栉比的人文景象,不仅展现出浓浓的本土生活气息,还体现了“天人合一”的人居理念(图13)。

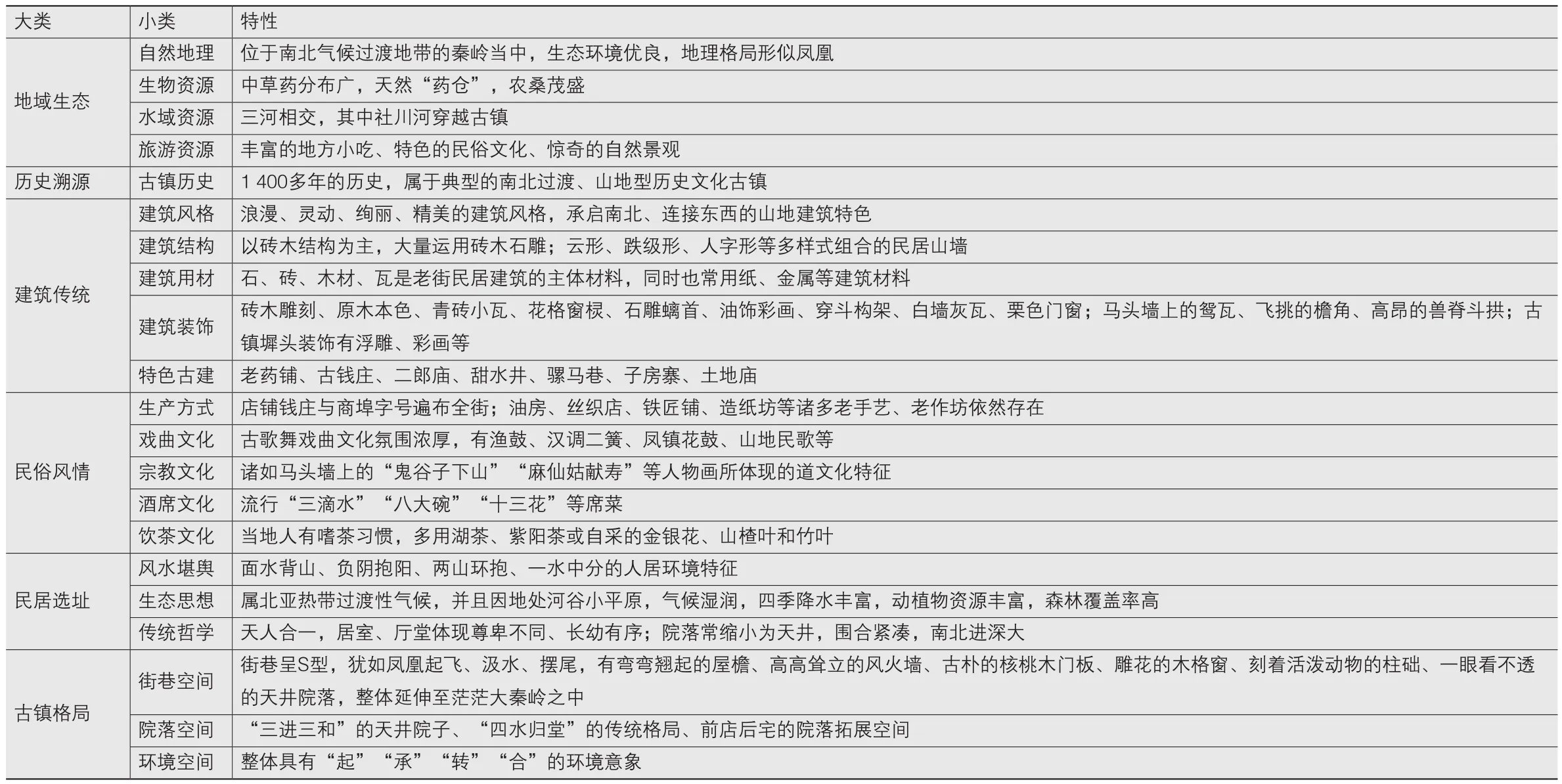

3.5 凤凰古镇传统聚落景观地方性知识谱系的构建

谱系学考察产生知识的真理体制和求真意志,并探究不同类别知识所构成的体系。借鉴知识的这种特性,本研究在以上分析的基础上,构建了陕南柞水县凤凰古镇传统聚落景观的地方性知识构成谱系(表2)。

图9 康家大院平面布局[16]

图10 凤凰古镇民居的封火山墙

图11 凤凰古镇民居建筑构架形式

图12 凤凰古镇民居建筑用材形式

图13 凤凰古镇喧闹的市井生活场景

4 凤凰古镇传统聚落景观地方性知识的传承

4.1 传统聚落景观地方性知识的保护

首先,应保护好古镇社川河沿岸及周边山体的生态景观,维护好古镇与自然交相呼应的大地景观格局。其次,应按照国际先进的文化遗产保护理念划定核心保护区,建设控制地带和风景协调区(图14)。在核心保护区,应“原真性”地保护建筑本体,严格控制老街的肌理格局,本着“整旧如旧”的原则对老药铺、古钱庄、康家大院和孟家大院等重点院落进行定期整修,维持传统“街道-巷道-民居-院落”景观的延续性。在建设控制地带,应结合地方性知识谱系,对古镇的地方性资源进行评价,在考虑游憩观赏视线和游览路径的基础上,划定具体范围,尽量保护古镇的传统景观风貌。在进行风貌协调区划定时,主要针对新老街区进行景观风貌协调考虑,一般保持现有的肌理和尺度,控制建筑高度,从而维护古镇的整体历史环境氛围。

图14 凤凰古镇保护规划图

图15 手工缫丝与手工造纸作坊平面示意图[17]

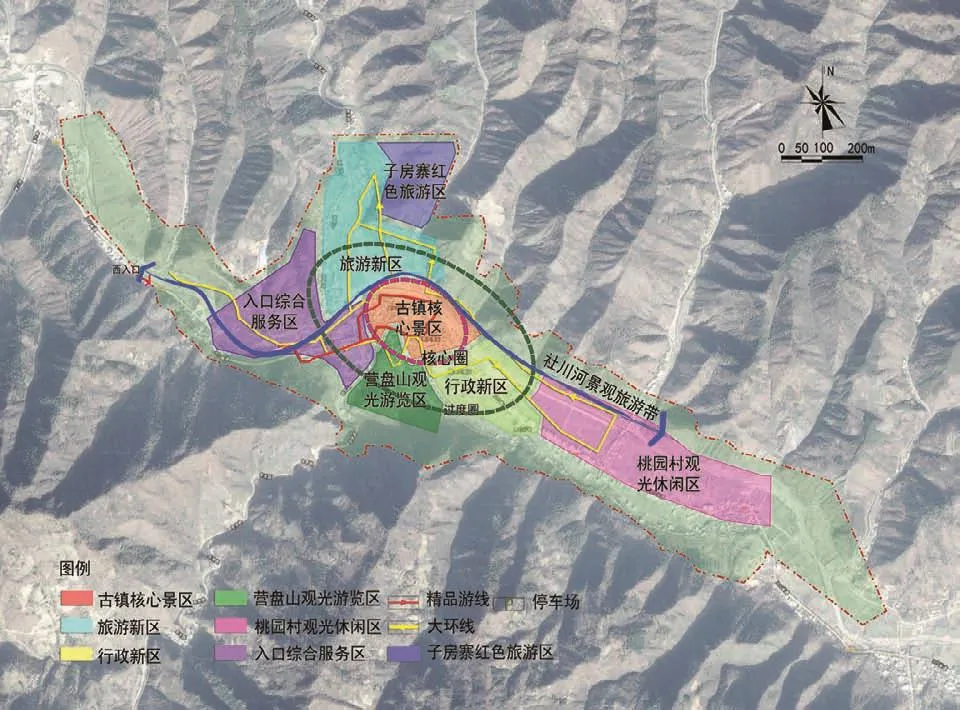

图16 凤凰古镇旅游规划图

4.2 传统聚落景观地方性知识的传承

4.2.1 地方性建筑景观风貌的传承

可利用街巷、庭院空间组织形成开合有序的建筑风貌景观。建筑形式与比例可延续原有的建筑风格,建筑装饰中可增加原始符号或文化元素;在重要节点可增加戏曲符号和秦楚雕塑,强化居民的归属感和认同感;水系的处理应尊重自然,在街巷网络中融入溪流景观;对“面”状景观,要尊重现代生活方式,在布局中融合生活需求和文化信仰。

4.2.2 特色非物质文化景观的传承

首先,对凤凰古镇手工造纸、缫丝等地方特色传统手工作坊进行“原真性”的场景活化以及地方性知识的传承(图15)。其次,在民俗风情方面,要不断挖掘现有资源,大力宣传汉调二簧、柞水渔鼓等以戏曲为核心的地方性知识,打造戏曲文化旅游产品,如戏曲的碟片、渔鼓的纪念品、戏曲体验课堂等,吸引更多游客体验古镇的历史文化特色。

4.2.3 体验式旅游景观格局的打造

依据古镇自然山水格局,结合旅游景观资源的分布特点,衔接城镇空间布局,形成“一心、两轴、三圈、六区”的空间结构。“一心”指古镇核心景区;“两轴”指社川河景观休闲轴和原S307旅游发展轴;“三圈”指核心圈、过渡圈和辐射圈;“六区”指入口综合服务区、旅游新区、行政功能区、营盘山观光游览区、桃园村田园休闲区,以及子房寨红色旅游区。同时,应以“古镇老街文化、民俗风情、自然生态、走近乡村”等为主题丰富旅游产品体系,塑造品牌化的旅游目的地,形成环状游览线路(图16)。

4.2.4 景观游憩设施的地方性配置

在标识体系设计上,标识牌可以取材于当地特有的装饰符号、生活生产用具和建筑形式等,以尽量反映地方历史文化特色;在绿化组织上,应注重点、线、面结合,尤其应与古街区的“起”“承”“转”“合”相结合,在古街入口广场、茹家老药房、康家大院,以及东门的出口广场等重要节点提升不同构筑物的绿化量;在历史环境氛围营造上,应将古街巷的青石板路进行复原,回归古朴风格;在夜景观营造上,应将重要的建筑节点与景观视廊进行统筹考虑,有机布置具有仿古风格的霓虹灯、轮廓灯和泛光灯等,从而系统表达古镇浓郁的地方特色。

表2 凤凰古镇传统聚落景观地方性知识谱系的构成分析

5 结语

传统聚落景观蕴含着丰富的地方性知识,只有对其进行深入挖掘,才能摸清传统聚落景观形态的发展轨迹,才能更好地保护和传承地方优秀人居传统。本研究以地方性知识为切入点,阐释了传统聚落景观地方性知识的内涵与机制,从谱系学角度对古镇聚落景观的地方性知识进行了提取与识别,并提出了地方性知识的保护与传承策略。研究认为,凤凰古镇在大地景观格局、传统街巷景观、民居院落景观、建筑立面景观、建筑用材形式,以及地方传统风情等方面蕴含着独特的地方性知识,这些知识对于凤凰古镇的原真性保护和再利用具有十分重要的作用和价值。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制或拍摄。