水生植物对广州湿地水体污泥的净化作用研究

姚 睿

曾小平*

张潇潇

蔡锡安

1 研究背景

1.1 研究意义

湿地是一种特殊的水环境系统,由特殊的生态环境构成,即集水文、湿地植物、土壤、景观及与之相应的生物地球化学过程为一体的生态系统。人工湿地是目前水环境生态修复的常用方法,水生植物则是人工湿地生态修复系统中的关键因子,是湿地重要组成部分,人工湿地植物的生理特性以及群落之间的相互作用对湿地生态功能具有深刻的影响,水生植物对污水、污泥净化具有投资低、易管理、净化效果好、生态效益好等优点。在人工湿地净化污水污泥过程中,湿地植物在3个方面起作用[2-5]:1)直接吸收污水、污泥中可利用的营养物质、吸附和富集重金属和一些有毒有害物质;2)为根区好氧微生物输送氧气;3)增强和维持介质的水力传输。除此之外,植物根系能分泌多种有机复合物,为微生物提供碳源。因此,研究湿地水生植物对受污染底泥的净化效能具有重要意义和价值。

1.2 研究地概况

本研究在广州海珠国家湿地公园(简称“海珠湿地”)进行,海珠湿地地处广州中央城区海珠区东南隅,北面琶洲会展,南望大学城,东临国际生物岛,西跨城市新中轴,总面积1 100hm2,由海珠湖及39条河涌组成,是典型的江心洲与河流、涌沟果林镶嵌而成的复合湿地生态类型,是全国特大城市中心区最大、最美的国家湿地公园,被誉为“广州绿心”。海珠湿地公园规划与建设分为一期和二期,其中一期是海珠湿地核心区和生态湿地示范区,将岭南水乡的本土文化与湿地景观集合起来,以恢宏大气的岭南式牌坊和历史悠久的镬耳屋作为湿地的标志性建筑。海珠湿地一期自2013年正式开放后,已经成为广州市民在周末和节假日必不可少的休闲胜地,湿地植物的生长状态和景观效果对园区品质影响较大。由于不少城市河涌支流汇入湿地,为进一步提升湿地景观及其水体环境,加强对河涌水质及其底泥的净化治理是必不可少的环节。目前,植物对水质的净化功能研究已有一些报道,而植物对底泥的净化方面少有报道。为此,本项目以海珠湿地为研究对象,开展《海珠湿地水生植物净化技术研究》课题的试验研究工作,目的是从海珠湿地现有水生植物中筛选出若干具有污水、淤泥净化能力的优良水生植物,构建净化效能好且景观价值高的水生植物配置模式,达到进一步优化景观、净化水体的目的。

1.3 研究技术路线

本项研究以海珠湿地挺水植物作为主要研究对象,利用人工种植塑料箱,收集广州河涌受污染较严重的沉积底泥,存放于人工种植塑料箱中,将供试植物种植其中,定期注水模拟成植物生长的水体环境,对湿地植物的生长、光合生理生态特性以及底泥成分进行动态监测,通过对湿地植物的试验研究,揭示植物的生理生态特性及其对污泥的净化机理,从中筛选出优良的湿地植物,构建一套受污染底泥条件下人工湿地植物筛选方法,筛选出更多适应性强、去污效果好、景观价值高的湿地植物,为人工湿地生态系统的合理构建创造有利条件,同时为今后人工湿地污水、污泥处理系统的优化设计、水环境生态系统修复、滨水景观植物配置等提供实验依据。

表1 供试植物种类一览表

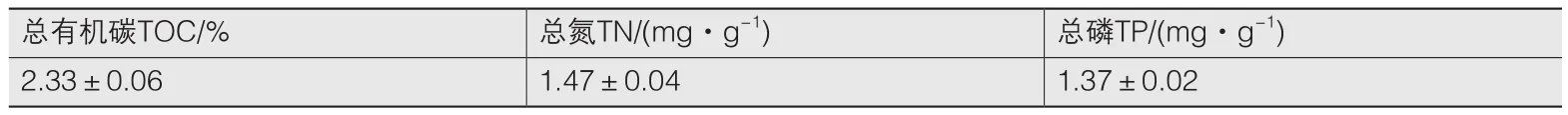

表2 试验前河涌底泥的养分含量

表3 底泥有机指数和有机氮评价标准*

2 试验设置

2.1 供试植物筛选

研究表明,全球湿地高等植物达6700多种,但用于处理污水、污泥且产生效益的不到100种[6],为缓解日益恶化的人类生存环境,人工湿地的构建是主要的解决途径之一,加强对人工湿地植物筛选的试验研究是人工湿地规划建设的重要环节。

对人工湿地植物的筛选主要根据4个原则[5,7-8]。1)植物的适应性原则:综合考虑抗逆性强、净化能力强、生物量较大、生长周期长的植物种类。2)景观性原则:从群落配置、合理布局与景观美学等方面对植物进行调控和配置,以使其与周围景观融合成一体。3)多样性原则:每种植物对营养物质的去除存在差异。设计多种植物加以组合去污,提高系统的处理性能,一般系统越复杂,处理效果越稳定,最好做到乔灌草结合。4)多用途原则:地植物的多用途可以减少植物收获的二次污染。

根据海珠湿地植物调查结果,海珠湿地水生植物共有87种、39科,包含红树类植物4种、湿生植物28种和水生植物55种。根据以上湿地植物筛选原则,从中筛选出13种挺水型水生植物作为研究对象,即水罂粟、蓝花草、大叶皇冠草、春芋、菖蒲、海芋、再力花、风车草、鸢尾草、香蒲、天使花、美人蕉、芦竹,均属草本植物(表1)。

2.2 试验准备

试验地位于华南植物园内,在空旷的平地上,平整有序地放置种植箱(550mm×365mm×330mm),在每个种植箱里填入采自河涌沉积底泥,约占箱体2/3,定期注满水(水源来自华南植物园水库)。自2015年9月,将13种生水生植物(表1)幼苗,按统一的规格分别定植于种植箱中,完成试验地的各项设置后,采集种植植物的底泥及植物样品,测定其主要元素成分含量,并定期观测植物的生长、形态及生理特征参数。所有种植箱的植物保持一致的管护。

在探索性研究(exploratory research)中,研究人员探索问题的方式应该是开放的、包罗性的(inclusive)、排除预设的(unpredetermined),然而,即使是出于验证理论(hypothesis-testing)、数据互证(triangulation)的目的,研究人员也都更倾向于选择一种更能接近被调查者的、更能获得全方位信息的方法。研究性访谈(research interview)正是这样一种方法。

3 数据测定与分析

从2015年9月—2017年5月,定期进行相关样品的采集以及各项指标的室内外测定,得出底泥TN、TP和TOC、植物光合作用等参数。用SPSS 18.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA) 统计软件进行数据处理与分析,数据以平均值及标准误表示。

3.1 试验底泥的养分状态

河涌底泥中N、P含量特征可直接反映底泥的污染状况,并对水体的富氧化有直接的影响。根据EPA制定的分类标准,本试验为底泥TN平均值在1.0~2.0mg·g-1之间,属中度污染,而TP平均值高达1.37,为污染标准值0.42的3.26倍,已达到严重P污染程度。根据底泥有机氮(总氮×0.95)和有机指数(有机碳×有机氮)的评价标准(表2),本试验底泥的有机氮(%)在0.095~0.222之间,表明底泥属于有机氮污染状态。测定结果表明,试验底泥的TN、TP含量均已超标,尤其是TP含量已严重超标,受到不同程度的氮磷污染(表3)。

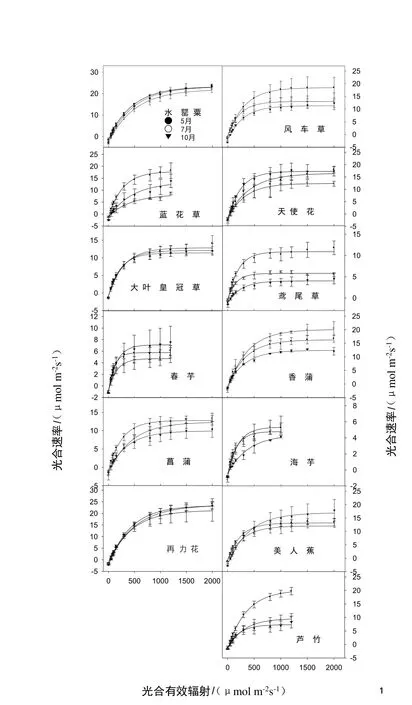

3.2 植物光合作用参数的季节变化

试验分别于2016年5月、7月和10月,对13种供试植物叶片进行光合作用测定,从光合作用对光响应的曲线(图1)中得出植物主要的光合作用参数,包括光饱和光合速率(Psat)、暗呼吸速率(Rd)、光饱和点(LSP)、光补偿点(LCP)等,其中最主要的参数为Psat。

结果表明,植物生长状态与Psat值呈正相关,5月植物生长旺盛,每种植物的Psat均显现较高值,7月进入高温酷热季节,植物的Psat总体出现轻度降低趋势;到10月进入秋季,有些植物叶片开始逐渐枯黄,生长变缓,Psat也呈下降状态。

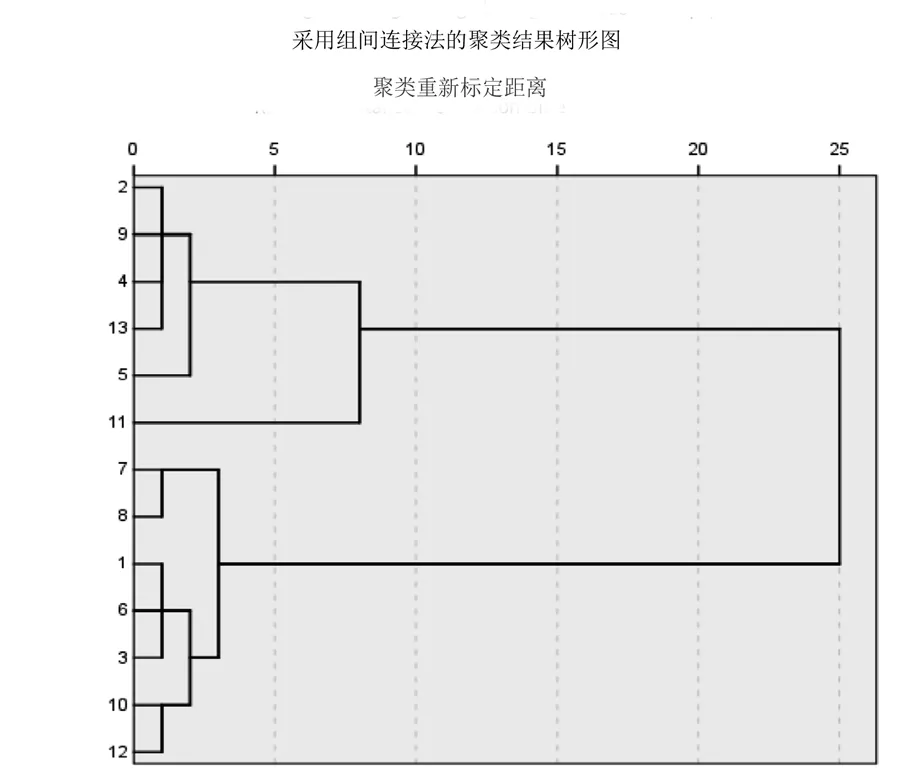

根据各季节平均结果,13种植物的Psat由高到低排序分别为:再力花>水罂粟>香蒲>天使花>风车草>美人蕉>蓝花草>芦竹>大叶皇冠草>菖蒲>鸢尾草>春芋>海芋。再力花和水罂粟明显高于其他种类(P<0.05),其他Psat较高的植物为香蒲、天使花、风车草、美人蕉、蓝花草、芦竹、大叶皇冠草和菖蒲;鸢尾草、春芋和海芋则显著低于前面前种类,属典型的耐阴植物。呈明显季节变化的有芦竹、鸢尾草、风车草和菖蒲等种类;无明显季节变化的种类有水罂粟、大叶皇冠草、春芋、再力花、美人蕉等。植物光合作用参数的聚类分析结果表明(图2),13种类中可粗略分为两类群,再力花、水罂粟、香蒲、天使花、风车草、美人蕉和大叶皇冠草等是较阳生种类,适合在阳光充足的地方生长,或植物不同层次配置时的上层种类,而海芋、春芋、鸢尾草、菖蒲、蓝花草和芦竹较耐阴,可种植在较阴暗的地方,或可作为植物配置中的下层种类。

3.3 植物对底泥的净化效应

将水罂粟、蓝花草、大叶皇冠草、春芋、菖蒲、再力花、风车草、海芋、美蕉和芦竹分别种植于盛有河涌底泥的生长箱中,另外设置3个混合种植试验区,植物配置分别为:天使花、菖蒲和海芋;鸢尾草、香蒲和风车草;大叶皇冠草、再力花和水罂粟。

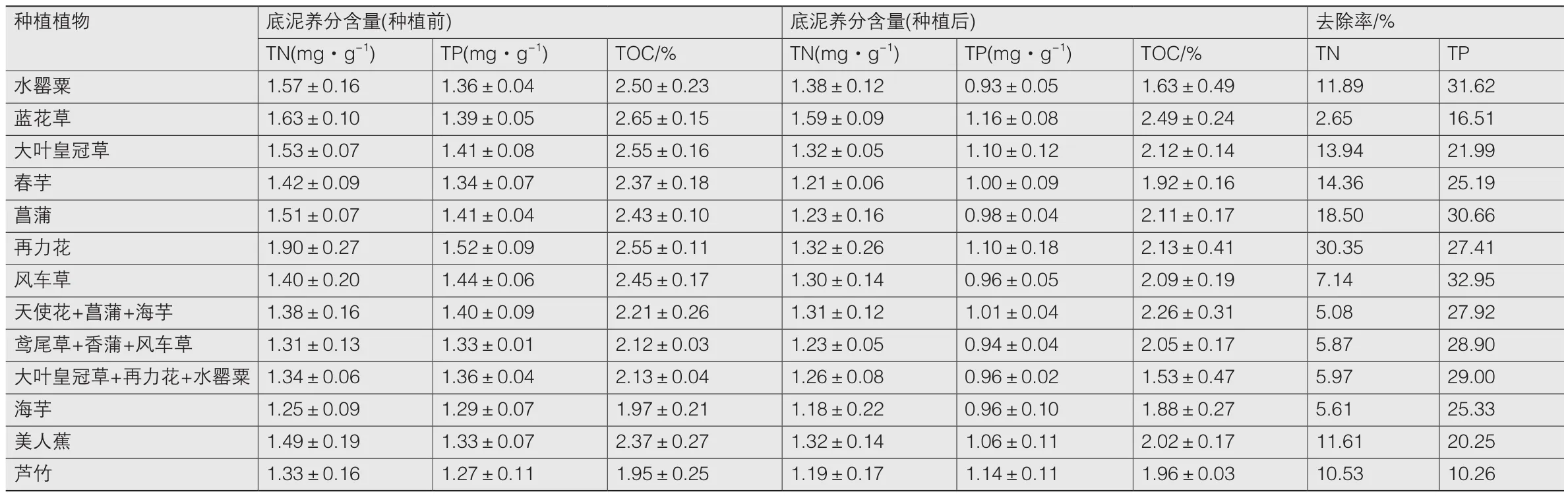

结果表明(表4),植物种植1年后,不同处理下底泥的养分含量均呈现不同程度的下降,底泥总氮去除率在2.65%~30.35%之间,其中,再力花的氮去除率最高(30.35%),蓝花草最低,仅为2.65%,存在很大差异,不同处理的底泥TN去除率依次为:再力花>菖蒲>春芋>大叶皇冠草>水罂粟>美人蕉>芦竹>风车草>大叶皇冠草+再力花+水罂粟>鸢尾草+香蒲+风车草>海芋>天使花+菖蒲+海芋>蓝花草。根据聚类分析,表明供试植物再力花、菖蒲、春芋、大叶皇冠草、水罂粟、美人蕉和芦竹7种植物对底泥的去氮能力较强。

图1 不同季节植物的光合光响应曲线(曾小平绘)

图2 植物光合作用参数的聚类分析(曾小平绘)(植物编号:1.水罂粟,2.蓝花草,3.大叶皇冠草,4.春芋,5.菖蒲,6.再力花,7.风车草,8.天使花,9.鸢尾草,10.香蒲,11.海芋,12.美人蕉,13.芦竹)

不同处理下底泥的总磷去除率在10.26%~32.95之间,去除率由高到低依次为风车草>水罂粟>菖蒲>大叶皇冠草+再力花+水罂粟>鸢尾草+香蒲+风车草>天使花+菖蒲+海芋>再力花>海芋>大叶皇冠草>美人蕉>蓝花草>芦竹。根据聚类分析,种植风车草、水罂粟、菖蒲、大叶皇冠草+再力花+水罂粟、鸢尾草+香蒲+风车草、天使花+菖蒲+海芋、再力花、海芋等模式对底泥的去磷效率较高。

综上所述,风车草、菖蒲、水罂粟、再力花和春芋等植物对底泥的TN和TP去除效率较高;3种植物混合配置模式对底泥的TN去除效率相对较低,而对TP的去除效率则相对较高。

表4 不同植物对底泥的净化效果

4 结论

1)本次试验所采用的河涌底泥的TN、TP含量均已超标,尤其是TP含量已严重超标,受到不同程度的氮磷污染,呈高度富营养化状态。

2)13种植物在种植一年后,供试植物都能适应当前TN、TP含量超标,尤其是TP含量已严重超标和有机氮污染的污泥,但从部分指标来看,在高度富营养化胁迫条件下,13种植物都能较好地生长。即使有部分种类的光合作用能力受到抑制,但植物通过自身的调节,适应了当前的环境,并能正常生长。

3)以Psat、Rd、LSP等指标为基础进行光合作用的聚类分析表明:13种植物可分为2个类群:再力花、水罂粟、香蒲、天使花、风车草、美人蕉和大叶皇冠草等属较阳生性种类,适合在阳光充足的地方生长,或作为植物不同层次配置时的上层种类;而海芋、春芋、鸢尾草、菖蒲、蓝花草和芦竹较耐阴,可种植在较荫蔽的地方,或可作为植物配置中的下层种类。

4)不同植物对底泥TN、TP的去除效率试验结果表明:不同处理下底泥的TN、TP均呈不同程度的降低,其中风车草、菖蒲、水罂粟、再力花和春芋等植物对底泥的TN和TP去除效率较高;3种植物混合配置模式对底泥的TN去除效率相对较低,而对TP的去除效率则相对较高。

从试验数据来看,不同植物对受污染底泥总氮、总磷的去除率截然不同,不同组合的植物群对受污染底泥总氮、总磷的去除率亦存在较大差别,下一阶段将根据试验数据分析研究基于总氮、总磷去除效能的植物配置模式,梳理净污效能好、同时兼具景观价值的水生植物配置方案,为广州水环境生态修复、受污染底泥修复再利用和滨水植物景观营造提供扎实的科学依据和实验基础。