宣教与游赏:清乾隆郑州八景功能解析

徐维波

韦 峰*

中国传统城市八景是各地自然景观、人文胜迹、风土人情的归纳和提炼,具有相对稳定的历史、文化传承与积淀,形成了独具地域特色的城市八景文化。八景文化大体起源于魏晋南北朝时期,产生于隋唐,成熟于宋元,发展于明清[1],一般由诗人、画家等文人创作而成,突出八景的“游赏”特点。地方志是地方主政者进行属地管理的重要内容和手段,其编修一般是由地方最高行政官员亲自组织、甚至直接参与。明清以后,地方志中开始大量出现城市八景及其诗画,由此产生了地方官员这一新的八景创作主体。地方官员由于社会身份、社会责任与诗人、画家等文人不同,其创作的地方城市八景在文化内涵、功能上均有所变化,而带有一定的“宣教”性质。

八景文化的研究开始于20世纪80年代以后,目前正处于深入化、细致化、充实化的阶段,在风景园林学[1-3]、旅游地理学[4-6]、城乡规划学[7-8]等学科领域均取得一定的研究成果。耿欣、李雄等(2009)[1]深入揭示了八景文化与园林文化、文学作品的关系,赵夏(2006)[2]对八景文化的渊源和内涵进行了深入的解析,毛华松、廖聪全(2015)[3]对城市八景的发展历程和文化内核进行了全面的总结。其中地域八景层面的研究也在全面、深入展开,在潇湘八景、燕山八景和云南、江西、羊城、重庆等地域八景研究上取得了一定进展[9-14]。目前,八景文化在明清以后地方官员参与创作的城市八景的研究有待进一步深入,由此带来的城市八景在功能上的宣教转向有待进一步揭示。

1 郑州八景产生的历史与自然环境

1.1 历史与沿革

3600年前,商王朝在郑州建立商都。西周初年,周武王弟叔鲜封于此地,名曰管国。春秋时期郑国在此置管邑,隋开皇十六年(596年)置管城县[15]。唐宋时期,郑州处于唐东都洛阳、宋汴京开封之间的水陆交通要道而受到重视,北宋时期有“西辅”“右辅”之称。元明以后政治、交通地位呈下降趋势。清雍正十二年(1734年)为属州,州域大致范围:东西26.5km,南北42.5km[16]。

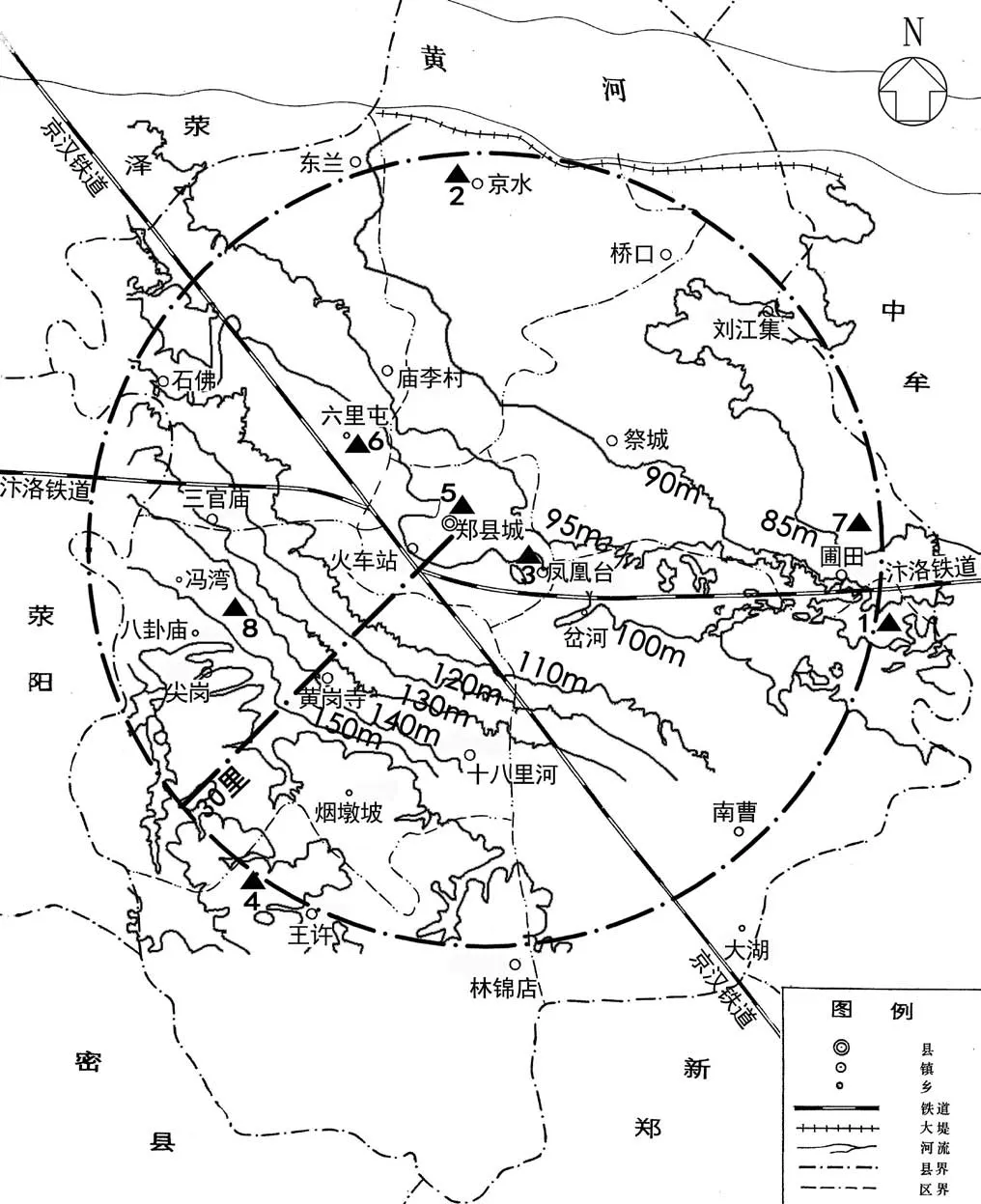

图1 郑州八景空间分布与地形关系(根据参考文献[15]和[17]绘制)

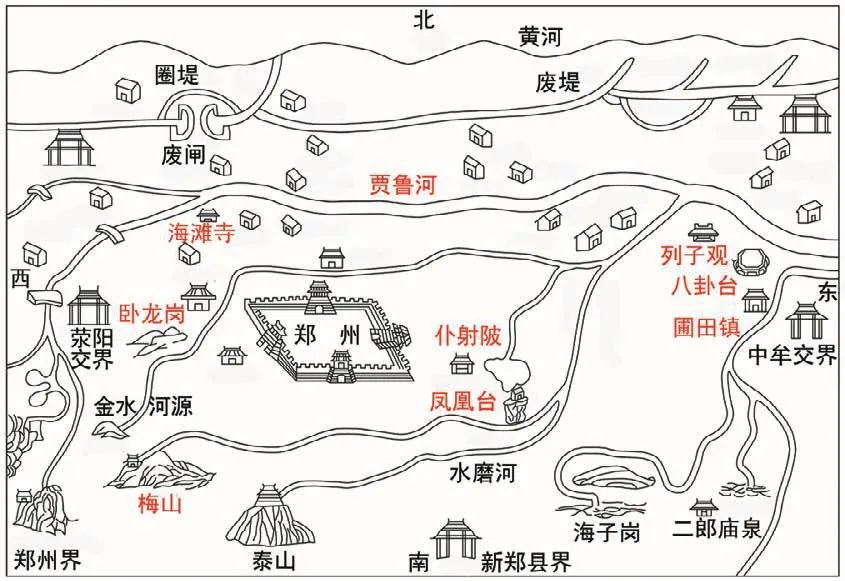

图2 郑州八景在乾隆《郑州志》河图中的分布(作者绘,红色字体标注者为郑州八景或与八景有关)

1.2 地形与地貌

郑州整体地貌“介在嵩少、轩箕之艮隅”,即嵩山山前余脉(海拔800~160m)向东南黄淮平原(海拔100~85m)过渡地带(图1)。乾隆时期,郑州最高处在西南部梅山主峰,海拔274.3m。中部为平原,海拔100~95m,局部沙丘凸出,高出地面10~20m,但面积不大。东、北为平原洼区,海拔90~85m之间。整体地势西南高、东北低,“高者沙薄,下者碱卤”,由此形成“西南既高,则流峙皆钟于西南;东北既下,则薮泽皆聚于东北”[16]。

1.3 河流与水运

郑州河流水系分属黄河、淮河两大流域。先秦时期,郑州河渠、滨汊交错,湖塘、池泽棋布。战国时期的魏国开凿鸿沟,经圃田泽后流至开封,然后南下入颍河通淮河。隋炀帝大业元年(605年)三月,“发河南诸郡男女百余万,开通济渠,自西苑引谷、洛水达于河,自板渚引河通于淮”(《隋书·卷三·炀帝纪上》)。唐开元十八年(730年),在运河南岸郑州北设武牢仓、输院、输场及河阴仓,江淮一带漕粮都运至河阴仓储存,每年运米多达百余万担[15],郑州成为隋唐大运河长安—洛阳—汴州的水陆交通转运枢纽。“地管御河”的郑州,出现了“商旅往返,船乘不绝”(《旧唐书·卷六十七·李绩传》)的繁忙景象。清乾隆时期,贾鲁河水系形成。除西北部发源于荥阳的索河外,其余河流如京水、须水、金水河、熊儿河、十八里河(水磨河)、七里河、潮河等均发源于西南梅山、泰山,从郑州城外穿过,中间串联仆射陂(东湖)、梁家湖、圃田泽等湖泽,东北汇合贾鲁河后,最终汇入淮河(图2)。

2 知州张钺与郑州八景

2.1 知州张钺

郑州八景最早出现于清乾隆十三年(1748年)《郑州志》,时任知州张钺修、耆宿毛汝诜纂,志凡十二卷、首一卷。乾隆九年(1744年)九月,河南布政使赵城以志乘关乎吏治,檄下所属纂修,这是清代河南第三次、也是最后一次全省行动大举修辑府、州、县志[18]。张钺主修《郑州志》,固然有上级任务要求的因素,但更多的是出于地方管理的考虑。正如其在《续修郑州志序》中所说,“时世之兴替,风俗之淳漓,刑政之得失”,皆可以通过志书,“条分缕析,聚米画沙,晓当世而信后人”。为了编修《郑州志》,张钺亲自“勾稽案牍,咨询绅耆,凡郊垌乡墅,古碣残碑,皆罗而致之。抄撮厘订,越数月而志遂以成”,并“捐俸付梓”[16]。

张钺,字有虔,直隶保定府清苑县人,前后两任郑州知州共7年,是郑州历史上最有作为的地方最高行政长官之一。张钺任内,修筑黄河河堤、重修南门以东至北门城垣、修整文庙(1738年),修补增建公署、捐资重修贡院、豁免滩粮、疏浚梁家河、新筑黄河月堤戗堤(1739年),重修先农坛、城隍庙(1740年),捐俸重修崇圣祠(1742年),捐俸资助社学(1743年),捐资修整南门瓮城、修整金龙庙、关帝庙、疏浚二郎庙渠(1744年)、重修天中书院、捐俸重修熊儿桥、重建西城楼(1745年),可谓“政绩满满”。在张钺治下,郑州社会呈现安定的局面,“萑苻不惊,狱讼以息”“士安于业,民安于耕,商贾安于市”。毛汝诜用“才大心细”评价张钺的为人和性格,“心细”体现在施政有序、勤政为民、“夙夜踌躇”。“才大”体现在“名进士”[16]、工山水、文学功底深厚,曾4次担任乡试“同考官”(《钦定大清会典事例·卷三百三十四·乡会同考官》)。

张钺能力卓著,终身却未能有大的拔擢升迁。其一生基本在河南任职,前期任知县(新乡县)、属州知州(郑州)、知府(怀庆府),处于仕途上升状态,后期则改任直隶州知州(光州)、属州知州(郑州、信阳州),仕途蹇滞。其中缘由限于资料有限,难以进一步揭示。仔细研究其为郑州八景第三景“凤台荷香”所做的五言律诗,可略见端倪。其诗曰:“仆射陂边水,螺痕镜里青。凤凰难出穴,君子尚余亭。荡桨通花气,搴筒绕鹭汀。避炎应第一,磅礴思沉冥。[16]”首联写景,颔联由凤凰台无凤凰,引申出凤凰难出、君子少见,暗指有圣王出则凤凰现。颈联写活动,尾联上句“避炎应第一”,既可明指此处为避暑之首选胜地,又可暗指规避某种煊赫的权势,不“趋炎附势”为保持操守的第一要务。

2.2 郑州八景

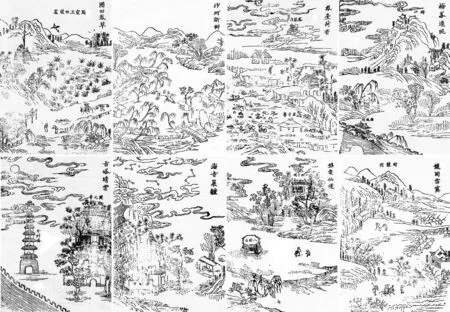

知州张钺在志书卷首亲自绘制“州域胜地图”8幅,分别命名为:圃田春草、汴河新柳、凤台荷香、梅峰远眺、古塔晴云、海寺晨钟、卦台仙境、龙冈雪霁(图3),并在图旁附七言绝句各一首,《艺文志》中又题五言律诗各一首,足见张钺对郑州八景之重视。

1)圃田春草。

圃田春草位于郑州东部圃田镇,“在州东三十里铺,水草丛聚”[16]。周成王四年(公元前1039年),由于“管蔡之乱”,管国灭亡,百姓移至外地,管地从此荒废。此后由于距离东都洛邑较近,周室帝王常常来此游猎。《诗经·车攻》载:“东有甫草,驾言行狩”。朱熹《诗集传·卷十》曰:“甫草,圃田也。宣王之时,圃田属东都畿内,故往田也。”圃田泽是由浅平洼地长时期潴水而成,北魏时“东西四十许里,南北二十许里”。金代以后,随着汴河的淤废,圃田泽不断受到黄河南泛的灌淤,至清乾隆年间,已形成“东西五十里,南北二十六里”的湿地,八泽、三十六陂点缀其中,“高者可耕,洼者成汇”[19]。

2)汴河新柳。

汴河,隋代称通济渠,唐代称汴渠,宋代称汴河,由隋唐至北宋一直是沟通南北、联系东西的重要的漕运物资通道。金元以后,由于黄河多次决溢,造成河道淤塞“汪洋停蓄,终年不消”。元至正十一年(1351年),工部郎中贾鲁引郑州西之京、索等水,动用人工挖渠,引水东南流入颍河,由此带来明末清初贾鲁河航运的再次鼎盛。为了保证河道安全,历代非常注重沿河加固筑堤、植柳护堤。距离修志最近的一次大规模河堤加固活动发生在13年前的乾隆元年(1735年),形成环绕郑州北、东方向“长四千二百六十丈”的绿色长廊,河堤“两堤捍波,既广且修”、河柳“万柳布荫,既直且稠”[16]。

3)凤台荷香。

凤台荷香是八景中离郑州城最近的有山、有水的著名景区。凤凰台在“州东门外二里许”,城湖又名东湖,在“州东五里堡南”。凤凰台是高出附近地面5~10m的冈阜。城湖因在后魏文帝时赐予名相仆射李冲,故又名仆射陂,旁有仆射庙。大中祥符四年(1011年),宋真宗登上仆射陂东北角的亭子,居高临下,观赏陂水(《宋会要辑稿·礼》)。“东郊有湖,方达十里。澄澈如鉴,一泓绿水”,并且因为上下皆有潭、湾相连,“有蓄有泄,有原有委”[16],其水四时不绝。湖中满植藕莲,湖边浅水处芦苇丛生。新中国成立前因长期失修,加之风沙为害而被泥沙填平。

4)梅峰远眺。

梅山是当时郑州疆域范围内的海拔最高处,来自嵩岳余脉,因多梅花故名。位于郑州西南三十里(15km),“去州一舍许,高数十仞,周数里,筋石肤土,颇称雄厚。郡之镇山也”,是郑州多条重要河流和西南诸多冈阜的发源地,“接紫荆(山在城北)之嶙峋,连野鸡(山在城西南)之丰隆”,因“隆然突起,状似乳形,为一郡之望”[16]。早春梅杏初开,吸引诸多文人墨客登山远眺,东南泰山、西南嵩山遥遥相望,北观村落历历可数。

5)古塔晴云。

古塔晴云是八景中唯一一个位于城内的景观资源。开元寺建于唐开元元年(714年),位于州治之东,是古代郑州城内规模最大的寺院。舍利塔建于大宋开宝九年(976年),“高十余丈”[16]“郑之镇也”[19],是古代郑州城内的制高点和最高的人造物。景德四年(1007年),宋真宗驻跸郑州,“幸开元寺,观新塔”(《杨文公谈苑》)。塔为八边形13层楼阁式,底层外径17.7m,壁厚4.7m,内径5.7m。塔底层四面有门,宽约1.95m,南北门可通出入[20]。每层均配棚板、木梯,沿梯逐层而上直至塔顶,四面均置轩窗便于远眺。1944年春,日军飞机轰炸,在古代郑州民众的精神生活和世俗生活中承担重要作用的开元寺塔最终毁于兵燹。

6)海寺晨钟。

海滩寺“在州西北六里屯”,始建年代不详。据《金史·完颜奴申列传》,金天兴元年(1232年)春,“汴受围数月,仓库匮乏”,金哀宗派兵解围,“大兵驻郑州海滩寺”。康熙年间贡生焦方曾与友人雨后“西郊偕约扣禅林,信步追随盛境寻”,看到“雨霁层峦多爽气,风和檐铎有遗音”[16]。道光进士赵兴周在《捐施海滩寺香火田碑记》[19]中说,“于村墟林莽中,飞阁琳宫,巍然在望”,寺院“历年久远,屡经修葺”,质当寺南6亩(0.4hm2)田地“以敷工费”。后由于战争破坏,寺院今已无存。

7)卦台仙境。

卦台仙境的景观主体为八卦御风台、列子观,一个是传说中的列子修道和飞腾之所,一个是后人祭祀之地。列子观又称列子祠,创建年代无考,“在州东圃田三十里”[16],前有潮河、后有丘陵。景德四年(1007年),宋真宗驻跸此处(《续资治通鉴长编·卷六十五》),下诏尊号列子为“冲虚至德真人”。北宋文学家宋庠2次路过列子观,看到“故墟墙舍坏,尘案酎杯空”[21]。明代的列子观曾被改做佛寺。据《重建列子祠记》载,明万历八年(1580年)监察御使苏民望巡视两河,看到列子祠“已为释氏据,塑佛像其中,无复有列子”,御风八卦诸台“东西数垒,岿然犹存”,乃命州守许汝生“鸠治之”。“新其祠宇,高其门墙。去佛像,更祀子列子”,把周围40亩(2.67hm2)地“咸查丈之,以给守祠”[16]。1964年列子祠被拆除,在其旧址建起小学。

8)龙冈雪霁。

龙冈雪霁在郑州西南11里(5.5km)的卧龙岗村,这里是沙丘垄岗地貌,属于梅山向北的余脉,嘉靖《郑州志》卷首舆图中称为“侯岗”[22],乾隆《郑州志》中称为“黄土岗”,“俗名侯岗,在州西十里铺外。乃梅山之北麓拖为岗者也”“自尖岗迤北,直长数十里,望之若乳郭”[16]。

图3 郑州八景组图(引自乾隆《郑州志》)

3 郑州八景功能解析

中国传统社会中的地方志具有双重属性,其一为上层统治的政治性,是帝国统治、地方施政的重要参考和劝世教化工具。康熙初年,全国基本统一局面初步形成,即“诏天下直省、府、州、县咸修辑志书”,以便在此基础上汇为《大清一统志》。雍正时期更是制定了方志60年一修的制度。乾隆九年(1744年)九月,河南布政使赵城檄下所属大举修辑府、州、县志时说:“郡邑之有志,犹国之有史”,地方长官应当对一地“数十年之因革损益,政绩文章,人物风土”进行编载,不能使之“湮没无闻”,否则为“守土之咎”[16]。其二为普通民众的使用性。由于地方志是极有价值、内容全面的地方性文献,卷首往往有舆图、道里图、山川图、八景图等,可以作为旅途指南,许多文人墨客在游览山川名胜的时候,往往以资导游之用。远在唐代的韩愈被贬潮州时,一路上借游览大好的山水名胜来消除胸中的积愤。将到韶州时,韩愈曾给张籍写诗一首,请代借图经一本,标题是《将至韶州先寄张端公使君借图经》,诗曰:“曲江山水闻来久,恐不知名访倍难。愿借图经将入界,每逢佳处便开看。”(《昌黎诗集注·卷十》)人还未到,便先寄诗请借图经,目的在于每逢佳处先打开图经作些了解,以便更好地游览[23]。由此,地方志所载的由地方主政者创作的城市八景天然具有政治文化宣教和民众日常游赏2个功能。

3.1 政治文化宣教

1)历史文化的宣教。

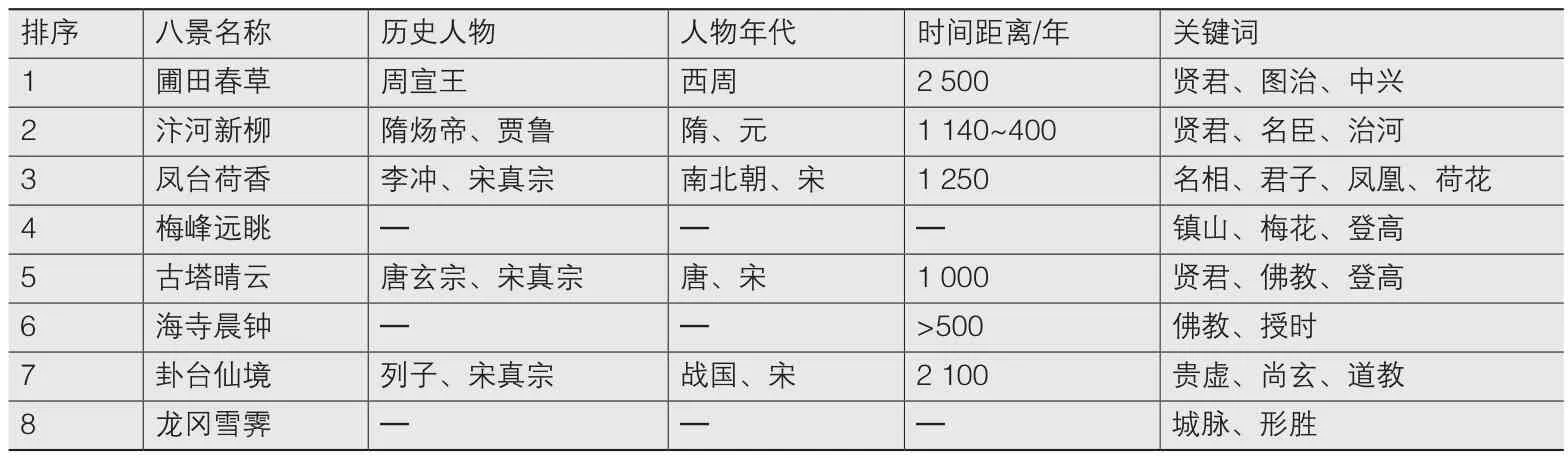

历史文化宣教的内容之一是城市历史的连续性。体现在八景中的五景,涵盖了从西周、战国到南北朝,直至隋唐、宋元的主要历史时期(表1);之二是城市历史的悠久性。体现在第一景“圃田春草”,知州张钺专为此图题写“周宣王田猎处”(图3)。一方面“周宣王”三字点明“主人”,暗示周武王弟叔鲜封于此地,是郑州城市起源的纽带;另一方面“田猎”二字点明“事件”,勾勒出周宣王大会诸侯的历史场景,由此将斋中观图者或实地揽胜者的思绪推进到2500年以前的“宣王中兴”,达到时人所认为的具有确凿文献记载的可考历史的最远端。正是由于圃田春草与郑州起源相关而具有的历史、政治上的巨大优势,八景的创作者将之列为八景之首。

2)价值观念的宣教。

价值观念宣教的内容首先是传统社会中“君君、臣臣”(《论语·颜渊》)的道德责任观。体现在八景中有周宣王、隋炀帝、唐玄宗、宋真宗4位君王,列子、李冲、贾鲁3位名臣(表1);其次是传统社会中“民惟邦本,本固邦宁”(《尚书·五子之歌》)的民本思想。体现在第二景“汴河新柳”,汴河在历史上曾经与国家经济命脉相关,河道治理加固又与沿河民众生命安全相系。“汴河”二字联系的是隋唐至宋元的历史脉络,“新柳”二字点明与前朝划清界限,睹物思情,成为文人怀古幽思、歌以咏志的对象。清代康熙岁贡张柽(曾参修顺治《郑州志》)在“汴河新柳”颈联中写到新柳低垂的景象,“广籁低垂行子盖,嫩丝高挂钓矶纶”。随后在尾联中写到“喜看屏翰两河者,遍把浓阴覆下民”[16],由新柳护堤、覆民,引申到地方长官对当下民众的阴覆。

3)州域疆界的宣教。

中国传统社会中的地方主政者兼具官僚、学者、文人等多重身份,但其首先是代表帝国对某一地域进行“守土”的官僚,其所管理的州县疆域是帝国版图中的一部分而具有神圣性。因此,地方主政者通过城市八景的选择,达到对疆域空间边界进行物质标识和空间建构的目的。从郑州八景空间分布层次看(表2),七景位于城外,占绝对多数,仅有一景(古塔晴云)位于城内。从空间距离看,四景分布在三十里半径周边(图1),基本位于当时郑州疆域的空间边界。三十里为“一舍”,既可实指,又可虚指较远的距离。超出一舍的范围在当时人看来,其景观利用价值可能将大打折扣。郑州八景的“创作者”应该能够意识到三十里的距离,必将会大大增加实际游赏的时间和资金成本,但是由于上述四景在历史、政治、文化、价值取向上的巨大优势,使得空间距离的劣势变小,甚至微不足道。结合郑州八景空间分布层次和距离的分析表明,地方主政者创作的城市八景,其考虑的重心在于对一州疆域空间边界进行物质标识和空间建构。

3.2 民众日常游赏

1)方位分布。

从八景方位分布来看(图1,表2),东西南北中的比例为3:1:1:2:1。结合八景排序,前4名的方位分别是东、北、东偏南、南。由此可以看出乾隆郑州八景的方位分布特征:(1)5个方位均有八景,体现了实际游赏需求的对称性和均衡性;(2)总体分布表现出了以东为主、兼顾南北的特点。

2)季节分布。

从八景题名、所附律诗、配图等内容,结合后世文人诗作描写的八景场景进行分析,可以大致总结出八景的季节分布情况(表2),春夏秋冬的比例为4:1:2:1。由于春季万物萌发,春草新柳初长、梅杏初开,正是出城郊外远游的良好时节,所以八景中春季共有四景,占总数的一半。由于郑州冬季寒冷、夏季溽热,不适合出门远游,所以八景中冬、夏季节的景点最少,各有一处,分别是龙冈雪霁、凤台荷香。龙冈雪霁位于城西南5.5km,是源于梅山状若“乳郭”绵延数十里的冈阜,这样的景观资源特点,再加上雪霁初晴,实地观景似无必要,反而在郑州西城墙或西城楼登高远眺景观效果更好。凤台荷香位于城东1~2.5km,由于有大面积的水面和园林植物,而成为当时郑州民众夏日避暑的首选之地。康熙举人李作栋在《夏日游凤凰台》诗中说:“不堪溽暑蒸市井,拟向临泉觅幽冷”。张钺甚至在《凤台荷香》诗中直接说:“避炎应第一”,将凤台荷香列为夏日避暑第一位,在烟波浩渺的湖水中“磅礴思沉冥”[16]。

3)视线游赏。

从空间距离来看,前三景离城15km,龙冈雪霁位于城西南5.5km处、海寺晨钟位于城西北3km处、凤台荷香位于城东1~2.5km处。这样的出行距离和人力、畜力为主的出行方式,对当时普通民众来说,势必造成时间成本、经济成本的增加,进而在一定程度上影响实地游赏的频次。郑州八景的“创作者”选择唯一的城内一景——古塔晴云,承担日常登高远眺的功能,这将在一定程度上弥补空间距离过大所造成的实地游赏困难的劣势,并且为实地游赏之外提供了另外一种视线游赏的可能。张钺在柳絮纷飞“絮黏连不断,肤合有疑无”的初春时节登上古塔,看到“背郭炊烟起,常将霁霭俱”的景色。雍正训导韩定仁在《郑州开元寺塔》诗中,详细描述了站在塔顶,“足底鸟雀飞,人在林木杪”,向下“俯看城郭小”,远看“黛抹二室山,黄河流浩渺”[16]。在诗人描绘的画卷中,南面嵩山的太室、少室二山和北面的黄河分别成为梅山和汴河的背景。

4)实地游赏。

尽管凤台荷香离城1~2.5km,但由于景区面积等原因,游览往往需要一天的时间。康熙训导吴骏与朋友相约东湖泛舟,从“凌晨出东门”开始,经过“崎岖上冈阜,宛转度塘堰”,终于“解缆放中流,清风来正缓”。泛舟湖上,看到“鸥鹭依远渚,菰蒲冒清浅”。弃舟登高,看到“高原见村落,疏篱散鸡犬”。正在“耳热兴犹酣”之际,不知不觉已经“山际暮云卷”,最后发出“搔首恨日短”[24]的感慨。顺治年间张柽,夏日与友人一起到东湖赏荷、酌酒,“酒酌碧筒香欲咽,茶烹细蕊味偏芬”,诗人与朋友们坐于君子亭内,模仿古人的样子,用荷叶制成碧筒杯,用剥了皮的荷柄作吸管饮酒品茶,别有一番清香,别有一番雅趣。“蝉笙树里喧天籁,蛙鼓池边侑客醺”[24],如笙簧般的蝉鸣,如鼓乐般的蛙唱,是天然的伴奏,是劝酒的乐章。这幅君子亭内酌酒、品茶的画面为我们展示了人与自然、景观的深入互动。

表1 八景历史特征分析

表2 八景空间分布与季节特征分析

4 结语

乾隆郑州八景的“创作者”是地方主政者,其社会身份和文化取向与诗人、画家等文人有所不同,因此决定了其所构建的八景在内涵、功能上有所不同。地方主政者创作的城市八景,在宣教功能上突破了原有的与“人杰地灵”有关的内容,在历史文化、价值观念和州域疆界均有所表现,从而使城市八景转变为对内精神凝聚和对外文化宣传的内容和手段。具体表现在:1)特别注重第一景的选择,突出历史文化的厚重性,与城市的历史起源相关,是城市与国家政权发生关系的纽带;2)第二景的选择突出主流文化价值观念,既与历史上的国家经济命脉相关,又与现实中的国祚民佑有关;3)八景中四景分布在一州疆域的边缘,七景位于城外,表明地方主政者着眼于州域疆域层面的地方八景景观建构;4)八景的选择注重地方历史文化特色,如山川、冈阜、古塔等景观多是从“一郡之望”“城脉”“州之镇也”的角度做出选择;5)与诗人、画家等文人创作的八景内容相比,缺少风土人情等现实生活场景的观照。

由地方主政者创作的乾隆郑州八景,在符合当时主流文化价值宣教功能的要求下,在季节分布、方位分布、登高眺望等方面,能够兼顾文人士夫和普通民众的使用心理和游赏需求。具体表现在:1)在5个方位的分布上均有八景内容,但数量又有所差别,既体现了实际游赏的对称性和均衡性要求,又是对山川湖泽、历史人文等要素分布的客观反映;2)在季节分布上,以春秋季节为主,春秋占六景、冬夏各一景,充分体现了郑州夏季炎热、冬季寒冷的气候特征以及实际游赏的舒适性和可行性;3)将八景中唯一位于城内、最高的人造物设为登高眺望点,利用最便捷,能够与其他七景发生视线联系,为实地游赏之外提供了另外一种视线游赏的可能。

城市八景由于“创作者”是特定人群,反映的是官员、文人的理想和旨趣,并通过后世文人的反复歌咏得以强化,最终以诗词歌赋的形式记载、流传至今,从中可以看出这些特定人群对八景的理解、需求、游赏和使用,普通民众则由于“表达”的有限性而处于“失语”状态。因此对普通民众的心理需求和游赏活动的研究,则需要在更大的范围内考察话本、小说、戏曲、传记等其他文学体裁以及民俗、节庆活动等,以深入揭示城市八景与普通民众游赏之间更加真实、全面的关系。此外,明清以后地方主政者参与城市八景创作,论文所揭示的乾隆郑州城市八景的宣教功能特征,是否意味着明清城市八景功能的宣教转向,还有待更多的研究成果来进一步揭示和证实。