对敦煌409窟壁画人物“回鹘国王”的质疑

□汤晓芳

敦煌莫高窟409窟“国王人物”的族属和国族(地方政权)问题,长期以来学术界存在两种不同意见。西夏学的专家认为是“西夏皇帝”①,敦煌学的专家认为是“回鹘国王”[1]。

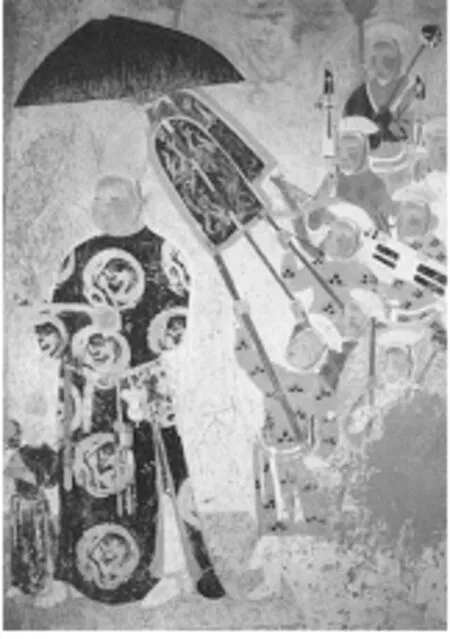

1985年,宁夏人民出版社出版的甘肃博物馆陈炳应先生的专著《西夏文物研究》一书,在第一章《西夏的石窟、寺庙和佛塔》中列出一张莫高窟、榆林窟的西夏洞窟表,把莫高窟409窟列入西夏窟的第一期。陈先生的列表依据是1964年中国科学院民族研究所和敦煌文物研究所共同组成的敦煌洞窟西夏调查研究小组宿白、王静如、常书鸿等专家,用考古类型学方法划出西夏窟的讨论意见。因此,他在书中介绍409窟着团龙服饰的人物时,放在西夏学研究的人物对象之内,将此壁画图像的彩色照片放在该书的彩插第4幅,配以文字说明“国王及侍从供养像”,这是西夏学研究成果中第一次对外发布该幅图像。1988年,宁夏人民出版社出版史金波、白滨、吴峰云所著的《西夏文物》也收录了此图,对该图的名称明确为“西夏王供养像”(图1)。该书中收录了刘玉权的《略论西夏壁画艺术》一文,该文认为:“莫高窟409窟东壁与第237窟甬道内两侧壁的供养人像,面形浑圆,身体丰满壮实,柳目修身,八字胡须,身着圆领窄袖团龙长袍,脚蹬毡靴,腰束带,上佩解结锥、短刀、荷包等所谓蹀躞七事。具有非常明显的北方少数民族领袖形象特征。”又作一注称:“关于莫高窟窟主族属问题,以及相关联的时代问题,尚有争议,一时难以定论,尚得作深入的专题研究,为稳妥起见,这里作‘北方少数民族领袖’解释。”说明对这一壁画人物是西夏王还是回鹘王尚未确定。2003年,我和陈育宁先生在研究西夏艺术收集以往研究成果时发现,对409窟主要人物艺术形象的研究,学术争论非常活跃。主张“西夏皇帝”像或与此有关的研究成果有陈炳应的《11世纪存在过统治瓜、沙二州的回鹘汗国吗?》,载《敦煌研究》2001年第2期;陈炳应《西夏与敦煌》,载《西北民族研究》1991年第1期;史金波的《西夏皇室和敦煌莫高窟刍议》,载《西夏学》第4辑,宁夏人民出版社,2009年版。主张“回鹘王”的成果有杨富学、牛汝极的《沙州回鹘及其文献》,甘肃文化出版社,1995年版;李正宇的《悄然湮没的王国——沙州回鹘》,1995年收入《沙州回鹘及其文献》一书的附录;段文杰先生在《安西榆林窟》一书的《榆林窟的壁画艺术》论文中,论述回鹘供养人服饰特征时提出“回鹘供养人像可以第39窟甬道男像为例,面相丰圆红润,戴毡冠,着窄袖袍,革带悬蹀躞七事,脚穿毡靴,捧西域香炉虔诚供养。莫高窟的409窟、231窟、148窟等亦有回鹘画像,形象衣冠与此相同,他们多属西州回鹘和沙州回鹘,当然也有甘州回鹘(如曹议金夫人像)等”[2],即409窟王者像为回鹘王。最近敦煌研究院的一套《解读敦煌》的丛书中,有一册谭蝉雪著的《中世纪服饰》一书,在该书的第五章第六目“回鹘国王与官员服饰”中将编号为5-6-1(同图1)的图定名为《回鹘王礼服》,释文为:“回鹘王头戴尖顶高冠,组缨系颌,身着皂色圆领团龙纹锦袍,窄袖,腰束躞蹀带,下穿长靴六合靴。随后的侍从头戴平顶扇形便帽,后垂发辫,身着大褶衣,内着白裤,腰束蹀躞带,穿靴。”从服饰角度判断为“回鹘王”身份。

图1 西夏王供养像

我们在研究西夏艺术时,根据国内外近十几年发布的西夏文献、文物图片和西夏考古出土实物及其研究成果,对敦煌409窟着团龙纹的王者形象的认识,更侧重于西夏学界的看法,即409窟王者的形象是西夏皇帝,笔者现将有关佐证资料梳理如下。

一、国内外发布的图像资料和西夏陵考古资料

(一)国内外发布的图像资料

1996年冬宫博物馆收藏的西夏文物在台北展出,台湾历史博物馆出版的《丝路上消失的王国——西夏黑水城的佛教艺术》一书发布了科兹洛夫从黑水城掘走的一幅名称为《官员和侍从》的木刻版画(图2)。该画45厘米×20.3厘米,释文为:“头戴高帽,身着长袍,袖长而窄,腰系一带,脚穿黑色套鞋。帽饰以格式化的草木图案;绿色长袍有黑色圆形花样,或许是蜷缩的龙。一仆人立于其后,亦身穿长袍,双手紧抱于胸前。长发梳成髻,并饰以繸,发长及肩。”释文的作者是冬宫博物馆东方部西夏馆主任萨玛秀克博士,她专长研究西夏绘画艺术。她所述的“蜷缩的龙”实为国内俗称的团龙纹,也即团身龙。此图后立者头顶长发集为一束,用带捆扎结于中央,余发披肩,是未成年人的“头衣”装束。地下有八宝:金锭、银锭、珍珠、犀角、如意、方胜、珊瑚、钱。这幅版画刻画的人物是着龙袍的王者和着团花衣的王子。

图2 《官员和侍从》俄藏木刻版画

黑水城初建于西夏时期,为西夏十二监军司中黑水镇燕军司治所。俄罗斯皇家地理学会探险家科兹洛夫于1908—1909年两次到黑水城盗掘,在一座覆钵式塔中掘走了两百多件绘画作品,这幅木刻版画是其中的杰出作品。版画作品属西夏时期,题材为西夏王者画像。坐者身着大袍显八身团龙(图3),根据布花的对称性,后背还有两团龙,计十身团龙。仔细观察与莫高窟409窟人物服饰团龙纹相同,形状特点为:龙头位于中心,龙身蜷缩成圆形,最外层是云气纹。

图3 官员左肩的团龙(白描图)

(二)西夏陵考古资料

近20年来,对西夏陵的多次考古调查和发掘,出土的许多殿脊建筑构件中有完整的雕龙栏柱、龙头鱼尾纹鸱吻、龙头形套兽和石螭首。六号陵地宫出土的雕龙石栏柱共4件,浮雕饰纹有双龙戏珠和单龙绕柱,龙头的造型为:头顶双角,双目圆睁,阔嘴大张,上颚长,下颚垂鬃毛,龙身布鱼鳞,四腿鹰爪。龙柱上祥云缭绕,显游龙凶猛而灵动(图4)。据考古工作者对出土残碑考证,该陵是西夏太宗李德明之嘉陵[3]。六号陵出土的琉璃鸱吻的头部形象鼓眼、眉突起、唇上翘,神态凶猛。西夏三号陵出土的仔角梁琉璃套兽,呈龙首型,腭上翘,颌内有尖齿,椭圆形眼眶,圆球形眼珠突起,头部形象与409窟主要人物衣饰团身龙头部的描绘基本一致(图5)。龙的形象绘画与雕刻的线条上有共同特征。又与敦煌藏经洞绢画《九龙灌顶》中九龙头突出上颚长(似象颚)、唇向上卷起的表现手法相似(图6)[4],受到佛教艺术对龙形象刻画的影响。

图4 西夏六号陵出土的石栏柱浮雕龙纹(白描图)

图5 六号陵出土的琉璃鸱吻(左)三号陵出土的双角琉璃套兽(右)

西夏将佛界龙的艺术形象从虚空搬到世俗,实用于宫殿建筑、陵墓等,首先营造于李元昊之父李德明被宋朝册封为藩王时期。“1005年,宋朝正式敕封德明为定难军节度使,封西平王,在其管辖的范围内大起宫室,绵亘二十余里,颇极壮丽。”(见《西夏书事》卷九)由夏州前往所属地巡游的时候,“大辇方舆,卤簿仪卫”(指帝王驾行时的扈从仪仗队,旨在宣扬对天下的拥有),以中原帝王礼仪出巡,有“僭帝”的行为。在取灵州以后,李德明“以龙见之祥,思都其地”,选怀远建新都“以承天命”,“遣贺承珍督役夫,北渡河城之,构门阙、宫殿及宗社、籍田,号为兴州,遂定都也”(见《西夏书事》卷十)。李德明虽未称帝,但他是按照宋朝建筑的形制营建帝王宫殿、陵寝的。西夏六号陵遗址的碑亭、阙、神墙、角阙的形制及出土建筑构件形式与中原宋《营造法式》规定的程式相同[5]。据考古工作者对六号陵出土汉文残碑“三十年”、“太宗”等字样考证,六号陵是李德明的嘉陵。说明李德明的“僭帝”行为在营造都城和陵寝时已实施。1038年,李元昊由“拓跋氏”改姓“嵬名氏”,自称“兀卒”,即“青天子”(与宋朝皇帝“黄天子”对应),不接受藩王地位,而独立登基称帝,应是李德明时打下的基础。西夏陵遗址出土的龙形象建筑构件,是皇帝专用的饰纹,实证了西夏从藩王向帝王的转变。

图6 敦煌藏经洞绢画《九龙灌顶》中龙的形象

二、西夏文文献与图像资料

(一)俄藏黑水城西夏文文献

黑水城出土的西夏文《天盛改旧新定律令》是仁宗时期在前朝制定的法典基础上修订的一部系统、完备的西夏文法典,今藏俄罗斯圣彼得堡东方研究所。俄罗斯克恰诺夫首先翻译出俄文本。1988年,宁夏人民出版社出版了李仲三、罗矛昆根据俄译本翻译的中文本。2000年,法律出版社出版了史金波、聂鸿音、白滨由西夏文译注的中文本。该法典卷七“敕禁门”规定:

节亲主、诸大小官员、僧人、道士等一律敕禁男女穿戴鸟足黄(汉语石黄)、鸟足赤(汉语石红)、杏黄、绣花、饰金、有日月,及原已纺织中有一色花身,有日月,及杂色等上有一团身龙(汉语团身龙),官民女人冠子上插以真金之凤凰龙样一齐使用。倘若违律时,徒二年……

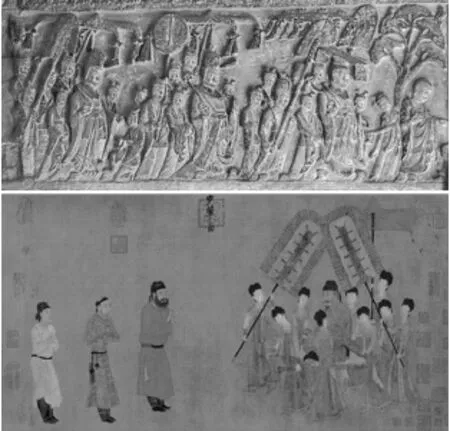

可见西夏法律在着装上是禁止皇帝以外的人使用团身龙的,龙纹是皇权至高无上的体现,法律维护皇权。西夏皇帝着龙袍也是传承中原王朝在服饰上的纲纪。汉唐以来皇帝的朝服为“十二章服”,宽袖大袍上绣日、月、山、星辰、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。至宋代,太常博士聂崇义②于建隆二年(961)奏请重新制订服制,作《三礼图》③,图中皇帝的冕服左、右宽袖各显示一条行龙,上头下尾,四腿鹰爪,身鱼鳞。考证了皇帝礼服,赵匡胤颁行大宋(图7)。此后一百多年间几度完善,对民间多有禁例,“衣服递有等级,不敢略相陵躐”,至少在上层有官服、便服、遗老服等区别,着衣有章法[6]。1994年,敦煌研究院段文杰主编的《敦煌艺术精华》一书发布了一幅绢画《帝王出行图》(图8),画面中帝王居中,着大袖龙袍,龙的形象是上头下尾的行龙,帝王礼服同《三礼图》。周围绘十人物,两着黑衣者,右手执宝剑者为武官,执笏于胸前者为文官,执翚扇两人为仪仗扈从。绢画《帝王出行图》中着十二章服和配翚扇是皇帝的出行礼仪。河南巩县石窟第1窟有一幅北魏《帝王礼佛图》,唐代阎立本绘的《步辇图》卷(图9),唐太宗在会见吐蕃使者禄东赞时,唐太宗着一色袍服,坐于步辇,九个宫女扈从,其中两个执翚扇,一个执伞,其中翚扇的物象同敦煌《帝王出行图》,翚扇更大。从两图可看出,龙袍和翚扇、伞都是皇帝身份的标志,而且翚扇和伞作为仪仗配备更为重要。即便少数民族统治的朝代,皇帝的衮服也离不开龙纹。金朝女真族皇帝的衮服:日一,月一,升龙四,山十二,华虫、火各十二对,虎、蜼各十二对。元朝皇帝的龙袍服饰:帝星一,日一,开身龙四,复身龙四,山三十八,火和华虫、虎、蜼各四十八,蔽膝“绣复身龙”(见《元史·舆服志》)。西夏立国在官服上也有法律规定,上表宋朝“改大汉衣冠”,式样作了调整,但皇帝礼服的“龙”要存在,只不过改成“团身龙”而已。

图7 聂崇义《三礼图》中皇帝冕服和皇后袆衣

图8 《帝王出行图》中龙袍仪仗翚扇

图9 北魏石刻《帝王礼佛图》河南巩县(上)唐阎立本绘《步辇图》中的仪仗翚扇(下)

(二)中国藏西夏文献

在史金波、陈育宁主编的《中国藏西夏文献》④第5册中收录了国家图书馆藏西夏文文献《现在贤劫千佛名经》,有两幅刻画帝王参与佛事活动的版画,画面中有翚扇绘出(图10)。上卷插一折页版画《西夏译经图》,主持译经主要人物秉常及其母后身后都有侍者执仪仗,其中皇太后的侍者手持绘有图案的翚扇仪仗。另一幅《帝后礼佛图》中皇帝身后翚扇绘龙、皇后身后的翚扇绘凤的图案(图11),与莫高窟409窟王者身后仪仗翚扇纹饰绘的龙纹完全一样。这不是巧合,而是西夏法律所规定的礼仪。《天盛改旧新定律令》还规定,“官家(皇帝)来至奏殿上,执伞者当依时执伞,细心为之”[7]。因此,409窟壁画人物衣着团龙纹,侍者手执翚扇和伞的物象配置应显示为皇帝身份。

图10 《西夏译经图》局部(左);《帝后礼佛图》局部(右) 图11 龙纹翚扇

伞在古印度原本是贵族和皇室的象征,是贵族出行时的仪仗器具,后来被佛教采用,象征遮蔽魔障,守法、护法,即所谓的“张弛自如,曲复众生”,是佛教吉祥物的象征。在藏传佛教中常见的八吉祥、八清净、八宝图案中有伞。作为佛的吉祥物,伞的图形出现在敦煌壁画榆林窟29窟国师和西千佛洞16窟回鹘可汗图中,如榆林窟第29窟的南壁门东上部画国师像一铺,有一头扎皂巾的侍者执伞于国师的头顶上方(图12)。同样款式的伞出现在西千佛洞第16窟西壁供养人头顶上方,人物的右边有题款:“……回鹘可汗供养像”,主要人物的身后有男侍四身,其中一身是执伞者(图13)。两幅画中伞能曲张,类型相同,布局在主要人物的头顶上方,是藏传佛教绘画艺术语言,让佛吉祥笼照其身的意思。榆林窟的国师是真义国师,西千佛洞榜书有回鹘可汗的人物就是“回鹘王”,他们都是世俗界的“活佛”。供养人回鹘王没有翚扇的仪仗,可知不是皇帝级别的王者。

图12 榆林窟29窟国师像、执伞

图13 榆林窟29窟国师像、执伞

三、西夏皇帝供养人像在莫高窟出现的时间

1036年,西夏征服了回鹘政权[8],此后西夏皇帝像出现在莫高窟是可能的。

10世纪,回鹘势力控制了河西地区,建立了甘州回鹘政权,并与当地的地方政权曹氏联姻。1019年,甘州回鹘派往宋朝的贡使曹贤顺自称“沙州回鹘”(《辽史·圣宗本纪》)。11世纪起,西夏势力向西发展,主要攻打回鹘政权,自李继迁开始,经德明至元昊,三代人打了30余年,将回鹘并灭。其中1028—1036年李元昊亲自领兵,并灭甘州回鹘政权,实施了对沙州的统治,甘州回鹘政权不复存在。沙州有回鹘部落族长,但属于西夏政权管辖地域内的臣民。主要史料有以下几则。

《宋史·夏国传》记载:宋景祐二年至景祐四年(1035—1037),西夏兵侵吐蕃唃厮罗,“昼夜角战二百余日,子罗败。遂取瓜、沙、肃三州”。

宋人李焘《续资治通鉴长编》卷一百一十九景祐三年(1036)十二月辛未条记载:元昊改大庆元年,“再举兵攻回纥,陷瓜、沙、肃州,尽有河西之地”。宋景祐三年和西夏大庆元年,即1036年,西夏专门发动了一次攻占瓜、沙、肃三州的战争。《续资治通鉴长编》卷一百二十景祐四年(1037)十二月条记载,(西夏)“悉有夏、银、绥、静、宥、灵、盐、会、胜、甘、凉、瓜、沙、肃,而洪、定、威、怀、龙皆即归堡镇伪号州,仍居兴州”,即以兴州为中心占有了20个州,其中包括瓜州和沙州。

宋人江少虞《宋朝事实类苑》卷七十八《安边御寇·唃厮罗》记载:“及元昊将叛,虑唃氏制其后,举兵攻破莱(兰)州诸羌,南侵于马衔山,筑瓦山,会断兰州旧路,留兵镇守。自此唃氏不能入贡,而回鹘亦退保西州。”说明回鹘从甘、沙、肃州退到西州(今新疆吐鲁番)。由于1036年元昊尽占河西,在上表宋朝时强调“吐蕃、塔塔、张掖(指甘州回鹘)、交河(指高昌回鹘)莫不从服。称王则不喜,朝帝则是从……”征服了河西各族,包括甘州回鹘政权。

除以上史料外,宋人曾巩《隆平集》卷二十《夷狄传》、宋人李垣《皇宋十朝纲要》、宋人王称《东都事略》也都有西夏在1036年攻占瓜州、沙州,对该两地实施统治的记载。

西夏对甘州回鹘政权征服战事表

1002—1036年,文献记载,西夏对甘州回鹘的征服战争进行了7次,终于在1036年占领瓜州、沙州、肃州,在瓜州设西平军司,实施了军政统治。瓜州西平军司的统军是皇族的节亲王,以血统联系,保证了对地方有效的统治。由于敦煌所处的沙州,唐末五代又一次民族大融合,各族杂居,服饰着装有时会有混杂的现象,但是表现帝王仪仗的翚扇和表现佛吉祥的伞在政治地位上是有区别的。因此敦煌409窟着团龙服、执龙翚、伞的王者形象是西夏皇帝,而西千佛洞执伞的“回鹘可汗”是回鹘王。

(注:这是2017年回鹘西夏元代敦煌石窟与民族文化学术研讨会论文)

注释:

①陈炳应著《西夏文物研究》第四幅彩图,第3页《莫高、榆林西夏洞窟表》,第52页对西夏供养人服饰描述时称“有一幅国王及其侍从的供养像……”宁夏人民出版社,1985年8月。

②聂崇义,宋太常博士,洛阳人,后汉时官居国子礼记博士,后周官太常博士。赵匡胤开国第二年,聂崇义即考证《三礼图》,奏准颁行大宋。

③《三礼图》,三礼,儒家经典《周礼》、《仪礼》、《礼记》的合称。汉郑玄、晋阮谌、唐张镒等人曾撰《三礼图》,宋博士聂崇义于后周朝显德年间奉诏参照前代6种旧图编撰《三礼图》20卷并保存下来,但宋人沈括、欧阳修认为多与《三礼》不合。

④史金波、陈育宁主编《中国藏西夏文献》分北京、宁夏、甘肃、内蒙古、陕西、金石6编17卷,分装20册,甘肃人民出版社、敦煌文艺出版社出版,2005—2007年。