图像中的西夏皇帝服饰

□任怀晟 魏亚丽

根据史书记载,元昊“少时好衣长袖绯衣,冠黑冠”[1]13993,建立西夏后“衣白窄衫,毡冠红里,冠项后垂红结绶”,体现了强烈的游牧民族服饰特征。西夏文类书《圣立义海》的目录中收录了“皇太后、皇帝法服、皇后法服、太子法服、嫔妃法服”①等条目。虽然关于这些条目的具体解释亡佚无存,但却说明西夏皇室服饰制度在《圣立义海》成书之时已较为完备。西夏皇室服饰文献的稀少,促使学界更加重视对西夏帝后服饰图像资料的整理与研究。目前所发现的绘画作品中有许多与西夏相关的帝王图,大多采用西夏服饰元素绘制人物形象,有些更作为西夏文献的配图。学界认为有些是西夏帝王本人,有些是后世西夏文佛经中的帝王形象,还有些是西夏时期佛经中臆造的帝王形象。本文拟从西夏和同时代其他各国的服饰制度、服饰纹样等角度对前人的研究成果进行分析,以期深化对西夏图像资料中帝王服饰的认识。

一、西夏时期帝后图像

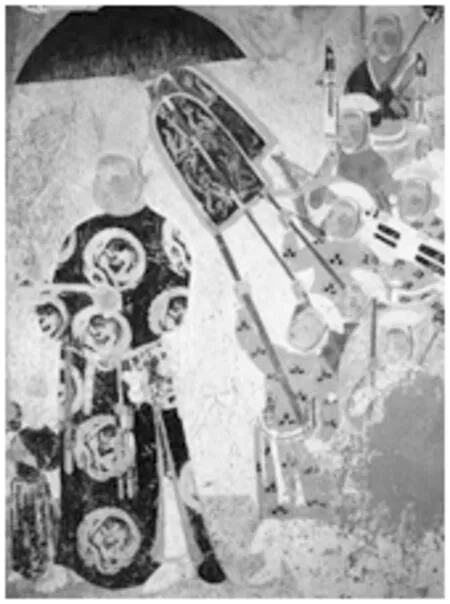

1.莫高窟第409窟西夏帝后供养像

莫高窟第409窟东壁门南侧绘有皇帝供养像②(图1),北侧绘二后妃供养像。学界对该窟帝后像的身份、断代有三种不同观点:其一认为是回鹘王像,其二认为是西夏皇帝像,其三认为是西夏时期回鹘王像③。宏佛塔和黑水城出土文物资料的刊出,为进一步探讨这一问题提供了宝贵资料。

莫高窟第409窟中的皇帝头戴金冠,身穿绣有团龙的袍服;袍服圆领窄袖,从腰际开衩,有绿色衬里;下着白色长裤,腰束带,足穿白色毡靴;手持长柄香炉,这是西夏供养人常见的燃香供养图像。皇帝身前站一小孩,冠带、服饰与皇帝相同,但袍服无团龙图案,绘有龙图案的龙袍和龙扇是皇帝身份的标识。皇帝身后立有侍从8人,戴白色毡帽,着圆领绣花衫,足穿白色毡靴,分别为皇帝张伞。《天盛改旧新定律令》规定:“官家(皇帝)来至奏殿上,执伞者当依时执伞,细心为之。”[2]430宏佛塔出土的一尊彩绘罗汉像所穿直裰的腹部和肩部皆有团花图案,仔细辨认发现肩部图案为明显的团凤纹。腹部图案虽不清晰,但轮廓与肩部差异较大,具有龙纹特征。即使不是龙纹,按照一般古代服饰纹样常识,处于胸腹正中的团花文章要么等级高于肩部团花文章,要么与肩部团花文章样式等级相同。因此,彩绘罗汉像腹部正中的纹样应为团龙纹或团凤纹,纹样细部轮廓、绘制方式与莫高窟第409窟所绘服饰上的团龙纹有极高的相似度。

图1 莫高窟第409窟《西夏帝王像》

由于宏佛塔出土文物已被学界确认为西夏时期,因此我们对于莫高窟第409窟的断代有如下考虑。

首先,有学者认为莫高窟第409窟中的团龙纹服饰人物为回鹘王。如果这一认识成立,对宏佛塔彩绘罗汉像腹部正中的团龙纹或团凤纹与莫高窟第409窟所绘服饰上团龙纹的纹样,在外形、轮廓、绘制方式方面的极高相似度就应作出如下解释:鉴于唐代就已出现“诸王饰盘龙”的记载,当时敦煌藻井已经出现团龙形象,说明回鹘与西夏帝王都因受到中原文化影响而采用了基本相同的团龙纹、团凤纹,回鹘王与西夏皇帝文章基本相同,反映了西夏工匠依据西夏皇室团龙纹、团凤纹样绘制宏佛塔彩绘罗汉像直裰上的龙凤纹。笔者认为,这种历史巧合的概率微乎其微。

其次,西夏时期的罗汉像采用已被消灭的回鹘王纹饰,按一般常理有反叛之嫌。如果莫高窟第409窟团龙纹服饰男子为西夏王,则宏佛塔出土彩绘罗汉像采用西夏皇帝服饰的团龙凤纹则更可合理解释。所以,最大的可能是莫高窟第409窟为西夏帝王像,宏佛塔出土彩绘罗汉像利用了西夏皇帝服饰的团龙凤纹样。另外,黑水城出土的一幅《阿弥陀佛显圣》[3]132中也出现了龙凤纹,西夏佛像出现龙凤纹说明佛教与皇室的联系非常紧密。

从壁画所反映的图像来看,西夏后妃的服饰和妆服受到五代时期回鹘服饰的影响。具体表现为:头戴桃形金凤冠,两鬓抱面,耳垂大环,身着绯红白色翻领窄袖大襦,长绶垂于两侧。人物脸色发黑,与皇帝的粉红脸色形成色差,推测为化妆后胭脂变色。

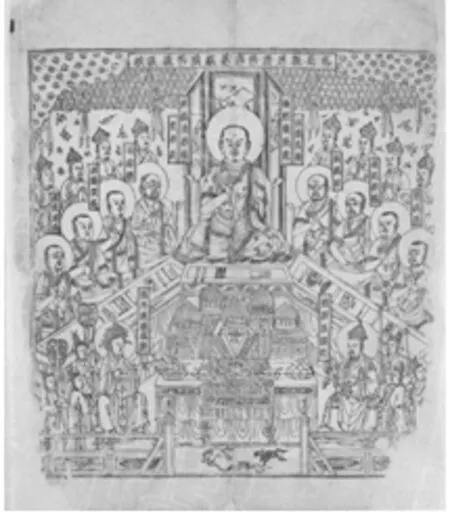

2.西夏文版画《西夏译经图》中的帝后服饰

西夏文《现在贤劫千佛名经》卷首画《西夏译经图》[3]28(图2)出土于宁夏灵武市,现藏中国国家图书馆。该图刻画人物25身,前排主要人物榜题“子明盛皇帝”、“母梁氏太后”。“子明盛皇帝”即西夏第三代皇帝惠宗秉常,服饰图像为:头带尖顶镂冠,内穿圆领中单,外着右衽交领衫。梁太后头带细钗凤冠,凤冠正中一飞凤立于莲花座上,两侧插有步摇和花钗,与梁国夫人凤冠式样类似。身穿交领宽袖衫,下着长裙,腰前垂绶带并缀璎珞,外披宽袖衫。帝冠为尖顶镂冠,与后排就座的八助译官冠饰相同。因为画面描绘不甚清晰,所以难辨其详。

图2 《西夏译经图》

有学者认为此图为元代根据西夏旧经新雕,版画当创作于西夏时期,元代重刻。也有人认为该图为元刊本,不能确定是否为西夏风貌。实际上,《西夏译经图》中除主译外,左右各八身。如果按照宋代译场的布置,第九位参译人员应该是润文官[4],这个职位属于鸿胪寺掌译经润文的传法院。宋代从事译经的宰官都是文职[5],而《西夏译经图》中第九身为僧侣,目前尚无资料显示西夏委派僧侣担任润文官。另外,助译僧侣后排的官员都戴镂冠④,与西夏武职官员的冠饰描述一致。参译人员中没有官员身着文职服饰,这与宋代译场人员的构成差异很大。由于我们目前还没有证据显示西夏文职官员可以戴镂冠,所以《西夏译经图》属于元刻本的可能性更大。另外,《西夏译经图》中立于帝、后背后的手持团扇、金瓜的侍从首服,是在俄藏黑水城出土《西夏国王肖像》(又名《西夏皇帝及其随员像》)主尊帽式基础上外加朝天幞头的脚而成。严格意义上讲,这种冠帽并非幞头。目前所知的宋辽金史料中都不曾出现这种帽式,无法断定此帽是否属于西夏时期服饰。

3.《官员和侍从》服饰分析

俄罗斯艾尔米塔什博物馆的一幅木刻版画被定名为《官员和侍从》(图3)或《皇帝及皇子像》[6]62,也有人称之为《财神》[7]。《官员和侍从》中共有人物两身,坐者官员服饰为:身穿圆领窄袖团龙绣袍⑤,内着中单露出底领,脚穿黑色绣鞋,腰间束带,抹带绘有花纹。头戴高檐销金帽,帽后纳言向两边展开,帽顶合缝处和高檐边缘销金。帽型与黑水城出土《贵人像》相似,但不是东坡冠。坐者身后站立的侍从服饰为:头顶扎巾,束发,余发披肩,着团花长袍,腰扎帛带,露白色中单圆底领窄袖口,下着长裤,脚穿白鞋,结手印⑥。从《官员和侍从》的团龙纹服饰特征分析,因为图中人物的服饰纹样属皇室专用,所以图中主尊有可能是西夏皇帝。主尊背后童子结手印的做法不是中原礼仪,不符合“财神”信仰的仪轨,所以将其命名为《财神》有误。

图3 《官员和侍从》

4.《佛教祖师与帝王》服饰分析

在被俄罗斯学者定名为《佛教祖师与帝王》[3]376(图4)的俄藏卷轴残片中,有帝王服饰图像。画面采用中原传统绘画笔法描绘了两个坐姿男像,左为一内着僧祗支衣、外穿直裰的赤脚老者,张嘴露齿作说话状,左手于胸前持一模糊之物,面部形象如同唐代佛画中的维摩诘形象,可能是一高僧。右坐一世俗人物,外穿黑袍,中为红衣红裳,内穿黄色中单,腰系杏黄素带,颈下方心曲领。笔者认为,《佛教祖师与帝王》这一命名并不准确。方心曲领是宋代皇帝与大臣朝服的饰物,说明此人为世俗帝王或官员。据《宋史·舆服志》记载,方心曲领皆为白色。图中的白罗方心曲领为黄色,或许是绢本年久变色之故,黄色中单和素带原本应为白色。值得注意的是,世俗人物红衣外层的黑袍衫没有系合。

图4 《佛教祖师与帝王》

在宋、辽、金、元四朝,与方心曲领匹配的其他服饰并不相同。

首先,宋代皇帝戴通天冠时,白罗方心曲领可以搭配绛纱袍(袍以织成云龙红金条纱为之,红里、皂褾、襈、裾)、绛纱裙、蔽膝(如袍饰)、白纱中单(朱领、褾、襈、裾)、白袜,黑舄。皇太子戴远游冠时,白罗方心曲领可搭配朱明服(用红花金条纱衣,红纱里,皂褾、襈)、红纱裳、红纱蔽膝(裳和蔽膝用红纱里)、白花罗中单(皂褾、襈)、罗袜,黑舄[1]3533-3534。诸臣朝服戴进贤冠、貂蝉冠、獬豸冠,白罗方心曲领可搭配朱衣朱裳,具体样式为绯罗袍、白花罗中单、绯罗裙、绯罗蔽膝、皂缥襈、白罗大带、银革带、晕锦绶、白绫袜、皂皮履等。政和以后群臣朝服色彩基本保持原貌,只是面料织法稍有变化[1]3550-3551,3555-3556。将上述搭配方心曲领的服饰记载与《佛教祖师与帝王》相比较,图中绛、绯、朱、红四种同类色的上衣下裳都没有搭配《宋史·舆服志》中提到的皂色褾、襈、裾,白色中单也没有搭配皇帝服饰的朱领、褾、襈、裾或诸臣服饰的皂褾、襈,说明此图应该不是宋朝君臣画像。

其次,辽代皇帝戴通天冠时,方心曲领可与绛纱袍、白纱中单、朱领、朱昞裾、白裙襦、绛蔽膝、白假带搭配。皇太子戴远游冠时,方心曲领可与绛纱袍、白纱中单、皂领、昞裾、白裙襦、白假带、绛纱蔽膝搭配。亲王和二品以上官员戴远游冠时,方心曲领与绛纱单衣、白纱中单、皂领、昞裾、白裙襦、革带钩甗、假带、绛纱蔽膝搭配[8]908-909。我们通过这些记载可以发现,白纱中单搭配的朱领和皂领在《佛教祖师与帝王》中都没有出现,所以排除了其为辽代服饰的可能。

再次,《金史·舆服志》记载金皇太子冠服的方心曲领与衮服的青衣朱裳、白纱中单、青褾襈裾或朱明服的红裳、白纱中单、绛纱蔽膝、白袜黑褵搭配。臣下朝服的方心曲领与绯罗大袖、绯罗裙、绯罗蔽膝、绯白罗大带、天下乐晕锦玉环绶、白纱中单、银褐勒帛、玉珠佩、金涂银革带、乌皮履、白绫袜搭配[9]979-980。由此可知,金代的白纱中单也是青褾、襈、裾。对于金代皇太子的朱明衣、臣下所穿的绯罗大袖、白纱中单的褾襈裾颜色虽没有具体描述,但参照宋、辽同类服饰样式并考虑金代对中原文化吸收的巨大力度,不能排除朱明衣、绯罗大袖、白纱中单的褾襈裾颜色与大身面料颜色不同的可能。《元史·舆服志》中与方心曲领搭配的上衣有青罗服、青罗袍、鸦青袍、青罗大袖夹衣、褐罗大袖衣,这些色彩的上衣也未出现在《佛教祖师与帝王》中方心曲领之下,说明也非元代作品。

鉴于出土地为黑水城地区,而服饰又不符合宋辽金元同类服饰规定,同时此图采用的是勾线淡彩晕染的写实画法,这种传统肖像画法不太可能丢失重要服饰细节。因此,笔者对画面右侧世俗人物的身份作出如下推测:首先,内外服装、配饰不是宋辽金元正式朝服的搭配方式。一般而言,宋代朝服方心曲领应在红衣之上,不会用黑袍压遮方心曲领。其次,此人应该不是中原官员。米芾《画史》云:“今之士服,大带拖绅乃为礼,不带⑦、左袵,皆夷服,此必有君子制之矣。”[10]20世俗人物并非“大带拖绅乃为礼”的中原人士,而是“不带”、“夷服”的少数民族官员。所以,《佛教祖师与帝王》描绘西夏人物的可能不应排除。因为画中世俗官员的服饰上没有出现文献中所述皇帝专用元素,所以也不能确定此人是否为西夏皇帝。

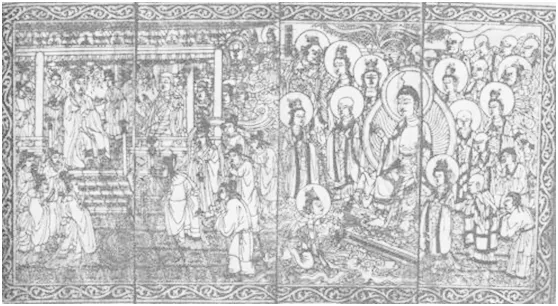

5.俄藏西夏文《梁皇宝忏图》中的皇帝服饰

在俄藏西夏文《梁皇宝忏图》[3]88(图5)中,台阶上的皇帝正与高僧交谈。皇帝头顶岘冠,冠体高圆,上丰下收,前中尖型高起,顶部缘边似有联珠和弦纹,穿窄袖褶,内穿中单,褶裾缘下显露及足,下裳辟积无数,应不是中单衣裾的延续,可能为裳,足下莲花足踏。皇帝所坐的镂花椅,椅子花饰卷曲繁复。皇帝左侧两人皆髡发,仅留额头连鬓角的两绺头发,发式呈门字型,这种发式在榆林窟第29窟赵氏供养人与仆侍中都有出现。其中一人颈项以下为皇帝座椅所遮挡,另外一人穿圆领宽褾窄袖袍,腰系缁带和垂绅。皇帝右后侧站立两人:一人正向,一人背对,皆戴左右饰花帽,以缦胡系颌,帽后长绶及腰,圆领窄袖袍,中单。以缦胡系颌的做法,比较符合西夏人秃发后需以缦胡固定冠帽的情况。这两人下身被遮挡,衣服形制不明。台阶下左侧后排两人与皇帝右后两人的冠饰相同,衣服样式类似,只是袍子运用与大身颜色不同的质料装饰领、褾、襈,腰间绅带、垂绅与图中髡发人物相同。整幅画显示的臣侍绅带造型、系法相同,这种绅带也出现在榆林窟第29窟“沙州监军摄受”赵麻玉、“瓜州监军司通判纳命”赵祖玉的腰间,他们将此带系于护髀下。台阶下蟒蛇两侧各有两身头戴帢型镂冠的人物,冠型与榆林窟第29窟赵氏武官金冠、黑水城出土绘画作品中的金银冠尖顶造型不同。帢型镂冠中有拱脊,两侧有缦胡,冠体纹饰繁复,应为镂空样式。圆领窄袖襕,襕在膝位。护髀下有缁带、垂绅,护髀用鞶带系扎,黑靴。另外,图中服饰与砖瓦阑纹和皇帝背后画屏的密体画法带有西夏同类作品的造型特征。图中皇帝的帽式没有出现在其他同类作品中,我们很难确定这幅画是否反映了西夏皇帝的服饰样式。

图5 俄藏西夏文《梁皇宝忏图》

6.《梁王宝忏图》中的皇帝服饰

有学者认为国家图书馆藏《慈悲道场忏罪法》卷首画《梁王宝忏图》[11](图6)是元刊西夏底本,也有学者认为是元刊、元底本,笔者同意后者。

从图中人物服饰来看,既非西夏服饰,也不是宋代服饰。首先,宋代梁冠冠后无裙。西夏陵六号陵出土的翁仲文臣头和黑水城出土的俄藏《玄武大帝像》、《皇帝与随从图》上面的“尖耳帽”⑧也不见冠裙,说明冠裙的出现更像是受到了元代冠饰样式的影响。其次,图中出现的梭型幞脚也是元代典型样式。另外,穿朝服、戴梁冠而不用方心曲领也不符合宋代朝服制度。图中唯一符合西夏服饰的情况就是最右侧有一人的发式与俄藏黑水城出土《水月观音》舞者相同,皆为脑后双辫[3]146。因此,此图不应作为研究西夏服饰样式的标本。

7.俄藏黑水城出土《西夏国王肖像》帝王服饰现藏俄罗斯艾尔米塔什博物馆的《西夏国国王肖像》(图7),又名《西夏皇帝及其随员像》[3]26。原画已遗失,仅留照片。画面以坐姿穿白色袍服的人物为主,后面有人物七身,分别是擎鹰和持弓箭者以及戴与主尊人物相同帽子、披甲、手持金瓜的武士。画面上方有两身站于云端的人物,坐姿人物穿白色圆领窄袖缺裤袍,内穿中单,袍下露出黑色绣花便鞋,地面上的物体像是一只狗和一堆财宝。据俄罗斯艾尔米塔什博物馆萨玛秀克先生研究,此图影射了西夏历史上的一次弑君事件:元昊执政晚期,见太子宁令哥未婚妻美貌出众遂霸占为妻,立为皇后。太子宁令哥在国相没藏讹庞调唆下政变夺权,趁元昊出猎时予以刺杀。图中的帝王是元昊,其左边的青年女子是来自没藏氏家族的新立皇后西米,其右边的武士是太子宁令哥。图上部云头上的武士和帝王,是宁令哥、元昊死后前往西天的灵魂。图中的内容若如上所分析的那样,那么图中的帝王形象就是西夏开国皇帝元昊[7]188。 从服饰角度分析,我们发现上述论说难以成立,理由如下。

图6 国家图书馆藏西夏文木刻《慈悲道场忏悔法》卷首《梁皇宝忏图》

图7 西夏国王像

首先,《西夏国王像》的主尊和披甲、手持金瓜的武士与黑水城出土《玄武大帝像》右下角跪姿的武职人物[3]357和元代钱选《蹴鞠图》中左侧穿翻领窄袖缺裤袍抱肚者、河南温县西关墓杂剧散乐砖雕人物帽式相同。这种帽式与黑水城出土《贵人像》、《官员与随从》中主尊帽式的最大不同在于,《西夏国王像》主尊帽式为高耸的尖耳,而《贵人像》、《官员与随从》中主尊帽式为圆耳。从目前所能见到的图像资料分析,这种尖耳帽应是西夏武职人物的服饰。明代也存在与俄藏黑水城出土《西夏国王像》主尊和金瓜武士基本一样的冠式。据明人王圻《三才图会》所记“汉巾”插图下的注解:“汉时衣服多从古制,未有此巾,疑厌常喜新者之所为,假以汉名耳。”[12]另据顾起元《客座赘语》记载:“近年以来,殊形诡制,日异月新。于是士大夫所戴其名甚夥,有汉巾、晋巾、唐巾、诸葛巾、纯阳巾、东坡巾、阳明巾、九华巾、玉台巾、逍遥巾、纱帽巾、华阳巾、四开巾、勇巾。”[13]明人范濂在《云间据目钞》中也对“汉巾”结构作过一些描述:“余始为诸生时,见朋辈戴桥梁绒线巾,春元戴金线巾,缙绅戴忠靖巾。自后以为烦俗,易高士巾、素方巾,复变为唐巾、晋巾、汉巾、褊巾,丙午以来,皆用不唐不晋之巾。”[14]如果将《三才图会》中的“汉巾”插图、“桥梁绒线巾”的描述与《西夏国王像》中主尊与主尊右侧持金瓜男子的帽式比较,就会发现它们非常相似。后世出现前代的帽式并非不可能,从西夏灭亡到元朝灭亡不到150年,西夏帽式保留下来的可能性不能排除,其原称是否为“汉巾”尚难确定。本文且称“尖耳帽”,后期研究发现更准确的定名时再行更正。

一些学者将主尊和金瓜武士的帽式误认为东坡帽[15]79,实际上东坡帽既有不确定的概念,又有确定的概念。首先,就不确定的概念而言,宋人李廌在《师友谈记》中记载:“士大夫近年效东坡桶高檐短,名帽曰‘子瞻样’。”[16]南宋学者胡仔在《苕溪渔隐丛话·前集》卷四十引《王直方诗话》云:“元祐之初,士大夫效东坡,顶短檐高桶帽,谓之‘子瞻样’,故云。”[17]273李廌和胡仔对于桶、檐高度关系的描述,说明宋人对于东坡帽的桶、檐孰高孰低没有严格界定。其次,就确定概念而言,东坡帽应该与东坡巾形制相似。《古今图书集成·礼仪典》引明人王圻的《三才图会》指出:“东坡巾有四墙,墙外有重墙,比内墙少杀,前后左右各以角相向,著之则有角介在两眉间,以老坡所服,故名。”[12]一般认为,苏州市博物馆藏明代李士达所作的《西园雅集图》中的苏东坡像所戴者即为东坡巾样式。由此可知,东坡帽的重墙要比内墙矮一点,而且四面重墙高度类似,这里所说的重墙与檐为同一物。

俄藏黑水城出土《西夏国王像》所绘主尊的面容特点与宋太祖像[18]104、西夏陵六号陵石像生文臣俑头相似:髭呈八字形,面容圆满,坐姿也为宋代人物画的常用姿态[19]。单纯从主尊相貌体态、服饰判断,不能确定主尊为西夏帝王,而主尊与其右侧持瓜武士的帽式相同。这很可能是一张家庭祭祀图,说明主尊与持瓜武士的关系比较亲近,抑或反映两者之间官职的世袭关系,这一点与黑水城出土《灶神像》[3]相似⑨。

其次,《西夏国王像》主尊左手边也许为一侍者,此人穿窄袖长袍,披云肩,腰系带,足蹬尖头靴,左腋下夹一圆形物体,与榆林窟第29窟赵祖玉像身后裹行縢侍者右腋下所夹之物类似,应该是壶罐之类。主尊左手边的立者头部绾一高耸的发髻,结帕首。俄藏黑水城出土《官员和侍从》中立者的发式也是如此,只是其中的立者没有帕首。据朱熹《训学斋规》记载:“男子有三紧:谓头紧、腰紧、脚紧。头谓头紧,未冠者总髻。”古代男孩十五岁时束发为髻,将原先的两个总角解散扎成一束髻后盘在头顶,因而用来指代成人,开始学习各种技艺。《大戴礼记》卷二六《保傅》曰:“束发而就大学,学大艺焉,履大节焉。”另据归有光《项脊轩志》记载:“余自束发,读书轩中。”束发而不加冠的阶段,应该是15岁到20岁之间的少年男性。单从发式看,不排除《西夏国王像》主尊左手边为一男性侍者的可能。

另外,云肩是吐蕃常用服饰。金代《大金集礼》卷四三《舆服志》中也有臣下禁用“日月云肩”的记载[20]。1993年,在宁夏海原县贾埫乡马营村西夏古城遗址临羌寨出土了一件红陶彩绘男性残俑,肩部就披着紫色云肩。所以,长期以来男性也戴云肩,延至明清才变成女性专用。从这个现象可以判断,此幅《西夏国王像》中的主尊左手边的立者不能确定为女性。综合前文持物、发髻、云肩分析,主尊左手边立者难以确定为女性。

对于此图以元昊称帝后“始衣白窄衫,毡冠红里,冠后垂红结绶”的记载,作为命名《西夏国王像》的文献依据也存在漏洞。西夏在《天盛改旧定新律令》颁布前,穿白的情况恐怕不少,西夏文献中有穿丧服、戴凉帽的记载[2]282。俄藏丝质卷轴《玄武》图右上方就有穿白色缺裤袍、戴软脚幞头的人物形象。所以,以“白窄衫”为依据断定主尊是元昊的证据不足。因为西夏前期还没有史料证明除皇室外不能“饰金”,“节亲主、诸大小官员、僧人、道士等一律敕禁男女穿戴……绣花、饰金”[2]282的法条对照主尊与持瓜武士的销金尖耳帽,可以说明主尊为西夏帝王,而且可能是西夏中后期的帝王。

图中主尊身后的人物皆着翻领袍、腰具带,有的擎鹰,有的持弓箭,有的结手印。这些侍从皆扎四周巾,这是一种武士、壮丁、兵丁、乡勇等青壮年男子或农民起义军所戴的头巾,中原官宦士绅均不戴。四周巾制以二尺布帛,由前额往脑后裹头,两耳上部扎紧,脑后系结,余部自然下垂[15]107。侍从所结手印似与俄藏黑水城出土《灶神像》侍从所结手印相同。此图上部两个云头正在下坠,云端各有一人。左边一人的服饰与持瓜武士相同,右边一人服饰与主尊相同。左边人物呈奔跑状,没有持瓜;右边人物擎剑。从目前可见的宋、夏各种画作来看,死者升天所乘云头一般为升云,降云十分罕见。所以,萨玛秀克描述此图为宁令哥、元昊死后前往西天之说还需更多证据支撑。

二、结 论

本文对西夏帝后服饰作了较为系统的论述。总体来说,七幅帝王像服饰和版本存在以下三种情况:其一,确定为西夏帝王服饰。莫高窟第409窟西夏帝后供养像,帝王服饰为团龙纹样,与宏佛塔彩绘罗汉像腹部正中的团龙纹或团凤纹纹样细部轮廓、绘制方式有极高相似度,反映的是西夏帝王服饰。从《官员和侍从》主尊团龙纹服饰特征分析,图中人物服饰纹样属于皇室专用,主尊可能是西夏皇帝。其二,服饰反映的图像属于元刻本。《西夏译经图》从不同人物的身份和着装冠戴分析,属于元刻本的可能性更大,人物服饰不能确定为西夏风貌。国家图书馆藏《梁王宝忏图》中的人物服饰既非西夏服饰,也非宋代服饰,而有元代服饰特征,当是元刊、元底本。其三,可能是西夏人物,但不能确定为西夏皇帝。从《佛教祖师与帝王》服饰分析,可能描绘的是西夏人物,但不能确定为西夏皇帝。从俄藏西夏文《梁皇宝忏图》人物服饰分析,也难以确定是否反映了西夏皇帝服饰的样式。从云图、人物服饰等分析俄藏黑水城出土《西夏国王像》,尊主应该不是西夏帝王像,可能为一张家庭祭祀图。

通过对上述帝王像服饰的分析研究,笔者认为过去定义的西夏帝王像可能并不准确,一些我们过去确认不是帝王像的图像,则不能完全排除其没有受到西夏帝王服饰影响的可能。

注释:

①克恰诺夫,著,李范文、罗矛昆,译:《圣立义海研究》,第48页,宁夏人民出版社,1995年。该书将目录中的“服”多误译为“藏”,如“皇太后、皇帝法藏、太子法藏、嫔妃法藏、官宰法藏、界服、勤藏、常藏”。

②关于莫高窟第409窟帝后供养像中帝后服饰的族属问题,学术界颇有争议,多数学者认为是西夏服饰,一部分则认为是回鹘服饰。1964年,敦煌研究所教授常书鸿、中国科学院民族研究所教授王静如、北京大学考古学教授宿白等组成的西夏资料工作组确认莫高窟第409窟是西夏窟。史金波、白滨、陈炳应等先生参加考察,他们的研究成果已经发表。西夏《天盛改旧新定律令》规定,包括节亲主在内的大小官员一律不得穿戴带有团龙图案的服饰,违者要受处罚。《续资治通鉴长编》记载:“怀正贷银夏人,惟昌窃衣曩霄所与盘龙服,皆为讹庞所族。”(《续资治通鉴长编》卷一百六十二,第3902页,中华书局,2004年)从元昊严格限制臣下穿着盘龙服可知,西夏建立之初已不太可能在皇室之外出现穿着盘龙纹服装的情况。由此,确定图中着团龙服者为西夏皇帝。

③2014年浙江美术馆与敦煌研究院联合举办杭州“煌煌大观——敦煌艺术展”时对莫高窟第409窟的时代描述。此说虽没有附详细说明,但时间界定的表述却很清晰。

④通常认为起云冠是西夏武职冠的名称,主要根据是李焘《续资治通鉴长编》中“金帖纸冠、间起云银帖纸冠”、《宋史》中“冠金帖起云镂冠”、《辽史》“其冠用金缕贴、间起云、银纸帖”的描述和榆林窟第29窟男供养人与国师金冠上的如意云造型。梳理西夏各种武职官员冠型图像,发现很多冠型与榆林窟第29窟中起云冠不同,没有清晰刻画“起云”造型。本文此处采用曾巩《隆平集》有关“镂冠”的称谓,首先是因为曾巩为当世作者记录当世之事,可信度较高。其次,宋代镂雕工艺和立体浮雕凸花工艺比较成熟,西夏在这些方面应该不会落后太多,运用这两种工艺制作榆林窟第29窟中冠的“起云”造型并不困难。从图像来看,西夏武职官员的冠样式很多,起云冠应该只是“镂冠”的一种。

⑤从正面能看到八团龙,但不排除十团龙的可能,因为其余两团在背后,画面上无法显示。

⑥明人屠义英在《童子礼》中记载:“叉手,凡叉手之法,以左手紧把右手大拇指,其左手小指向右手腕,右手四指皆直,以左手大指向上,以右手掩其胸,手不可太着胸,须令稍离分寸。肃揖凡揖时,稍阔其足,则立稳。须直其膝,曲其身,低其首,眼看自己鞋头,两手圆拱而下。凡与尊者揖,举手至眼而下;与长者揖,举手至口而下。皆令过膝。与平交者揖,举手当心,下不必过膝,然皆手随身起,叉于当胸。”虽然《童子礼》为明代著作,但其《曲礼》、《内则》、《少仪》、《弟子职》诸篇皆附诸儒训蒙要语,所以其施礼方式可作参考。《官员和侍从》中左手大拇指平放,显然不是叉手礼。

⑦意为“不系大带”。

⑧下文“俄藏黑水城出土《西夏国王像》帝王服饰”条详述以此定名的原因。

⑨黑水城出土《灶神像》主尊与其左手上角人物也存在帽式相同的情况。