无人机

——地震救援新利器

周 颖

数据显示,2017年我国民用无人机产量达290万架,无人机行业企业超过1 200家,无人机发展迅速。然而,与之相比,我国用于应急力量储备的无人机数量和质量却远远不足,对地震中人员物资的救援,无人机应急仍处于试验应用阶段。

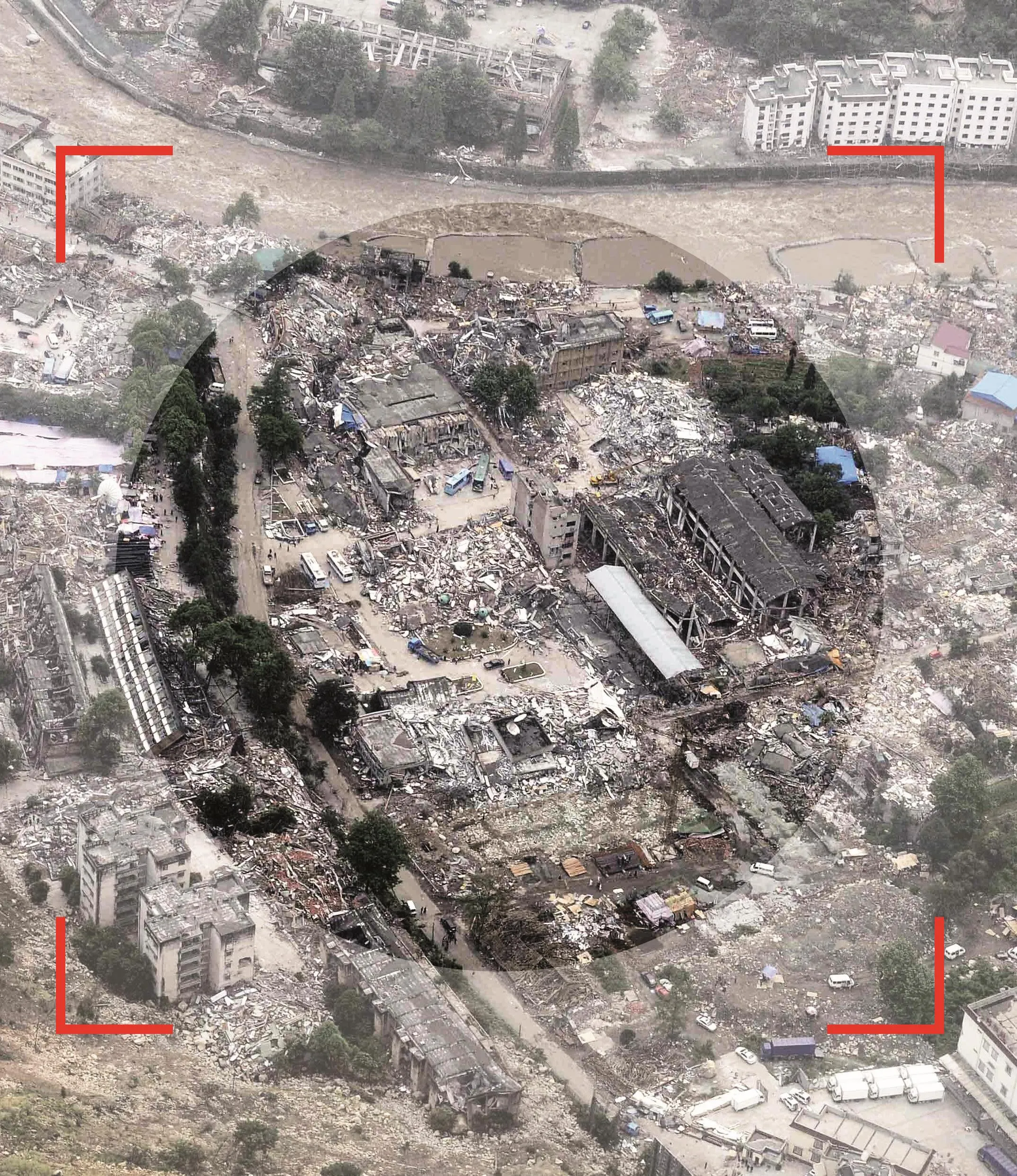

地震灾情发生后,应急管理人员需要迅速获取人员伤亡情况、建筑物破坏情况、次生灾害和生命线工程破坏情况。这些都对应急救援工作水平提出了挑战。

灾后救援,争分夺秒。然而,在无人机应用于地震应急之前,传统探测灾情主要依靠“老三样”:通过电话热线等联系灾区现场工作人员获得汇报,派出专家组深入灾区实地探访以及通过卫星遥感技术获得空中影像照片。但是,经验告诉我们,灾区在震后电力、通信、地震台站等很可能会被破坏,灾区通信存在困难,道路交通也可能受损,直升机运输对天气等环境要求高。因此,前两种手段响应时间慢,受环境影响大,成本高且安全度低,而卫星遥感技术虽然能够从空中较快了解灾区影像,但受分辨率和拍摄角度等因素限制,这些都可能给救灾决策带来困难。

此时,不受拍摄角度和地域限制、灵活机动的无人机得以大显身手。早在20世纪90年代末,美国就开始将无人机应用于灾害监测救援,但在我国,无人机一直未被投入地震应急救援。直到2008年,汶川大地震发生数天后,痛定思痛的研究人员最先尝试将无人机应用于北川县城的灾情航拍,随后在玉树地震、芦山地震等灾后应急救援中陆续得到航拍试验应用。事实证明,无人机在震后迅速进入灾区航拍,可以远程实时指挥,实时传回更清晰的图像,全面、系统地记录震害特征;成本低、易操纵、反应快,对大面积区域震害调查效率更高;有了无人机,专家可在后方集中精力,快速评估震害灾情,因此具有独特优势。

除航拍灾情以外,目前无人机技术还可实现挂载多种载荷模块,“变身”移动的通信基站,同时具备灾后运输、投放物资、喊话等救援潜力。当前,我国已经从无人机大国变为无人机强国,无人机在许多重要领域都有着应用,在应急救援中也必不可少,无人机将是应急救援中不可缺少甚至不可替代的航空力量。

虽然灾情应急部门积极配置无人机,探索建设无人机应急力量,但实际上目前的投入是远远不够的。从近年来的无人机应急应用来看,探明灾情需要一定数量、一定标准的无人机,这些无人机需要在第一时间进入灾区。然而,地震发生的时间、地点尚无法预测,目前有关部门的应急无人机力量在全国分布并不均衡,一旦灾情发生,很可能“远水解不了近渴”。考虑到我国无人机已经进入民用化时代,在各个地方均有普及,因此,无人机应急需要社会力量的共同参与。

事实上,随着我国无人机产业的繁荣发展,在近年来的玉树地震、芦山地震、鲁甸地震等灾后救援中,都不乏国内无人机企业和民间协会积极参与的身影。他们带着无人机等相关设备驰援灾区,成为应急管理部门的重要补充力量。

尽管我国目前已有一千多家无人机企业,但在此前的重大灾害救援中,无人机企业的参与仍多是“单打独斗”,缺乏组织调度,民间应急力量并未实现高效调度。与欧美发达国家的应急体系相比,目前我国无人机的应急力量仍缺乏统一的高效协调和布局,更没有空中应急运控平台。

此外,无人机在应急技术方面也存在瓶颈。目前无人机的飞行受天气等外界环境影响严重,要想在应急环境下执行任务,需提高抗风抗雨雪能力和在震后黑暗环境下优化图像处理技术的能力,以此提高高精度产品产出效率。同时,目前无人机的续航能力基本没有达到12小时的,这成为阻碍无人机在灾害应急中发挥作用的因素之一。

有关部门应当尽快在地震易发的省区市建立以空中无人机为主的情报获取系统,并建立以社会力量为主的无人机空中救援专业力量,最终形成以国家专业力量为主体、社会救援力量为基层和后备力量的应急处置队伍。

无人机企业在地震应急中零散式地参与是非常困难的。若能通过一个统一的平台整合力量、统一调度,企业的无人机应急力量将有序地参与救灾行动。