心理咨询中模糊限制语的使用不当及消除

胡 健,马 艳

(安徽大学外语学院,安徽合肥230601)

近年来,对心理咨询话语的研究引起了学者们的广泛关注。心理咨询话语中牵涉到各种复杂的因素,交际过程十分微妙。从会话分析理论出发分析心理咨询话语时强调对真实语料的收集、转写,并且在分析语料时,不带有任何先入之见。从会话分析角度研究医患会话可以从三个层面进行:第一,医患会话的总体会话结构;第二,医患互动时的序列结构,正是通过这些序列结构完成某一活动或任务;第三,组成序列结构的话轮设计层面[1]13-21。本文采用会话分析方法分析27段心理咨询门诊治疗录音,具体来说是采用质化研究和量化研究相结合的方法,分析医、患模糊限制语不当使用在治疗的不同阶段分布特点,同时探讨模糊限制语不当使用背后的形成机制及消除方式。本文旨在从医患会话的总体会话结构及话轮设计角度探讨医患模糊限制语不当使用及消除的问题,从而为心理咨询中医患双方有效地解决模糊限制语使用不当问题提出建议。

1 模糊限制语使用研究回顾

Lakoff最早对模糊限制语的概念进行了界定,他认为“模糊限制语是那些改变事物模糊度的词语”[2]195-213。在这之后,国内学者陈治安和冉永平[3]、应国丽和周红[4]等从语用学领域的礼貌原则、合作原则、会话含义视角出发,探讨了模糊限制语使用的积极语用功能。

在医患会话领域,国外学者没有单独研究模糊限制语的使用,就目前掌握的文献来看,只有Howell对遗传咨询门诊会话的研究涉及到了模糊限制语使用问题,他指出来访者使用模糊限制语、间接引语等语言手段来影响遗传咨询师的治疗过程[5]。在国内,目前对医患会话中模糊限制语的研究,主要从两个维度进行:赵海燕[6]、徐婧华[7]等从合作原则、礼貌原则或顺应论角度出发,证明模糊限制语的使用符合合作原则、礼貌原则,顺应了听话者心理动机、社交语境等因素,从而使表述更加准确、客观,为说话者留有余地,促进医患关系和谐;二是探讨模糊限制语不当使用带来的消极语用效果。何自然最先提到了来访者使用模糊限制语会给治疗师带来理解障碍,导致交际失败[8]。徐章宏,何自然认为说话者的元语用意识会对模糊限制语的选择产生影响,说话者元语用意识弱,会导致模糊限制语选择时出现“缺位”、使用不当的问题。当听话者认为说话人的模糊限制语的缺失不合适时,会重新表述说话人的话语[9]。总体来说,国内学者们大多研究模糊限制语使用的积极语用功能,对模糊限制语不当使用不够关注。本文首先从医患会话的总体结构出发,探讨医患模糊限制语不当使用在治疗不同阶段的分布;然后重点讨论模糊限制语不当使用的消除,分析医患模糊限制语不当使用的内在原因。

2 研究设计

2.1 研究问题

Heritage&Maynard把治疗过程分为六个阶段,分别为开始阶段、病情陈述阶段、检查阶段、诊断阶段、治疗阶段和结束阶段[1]14。真实的心理咨询会话基本上按照以上的六个阶段依次展开,但是很多情况下,缺少了某些环节,比如:开始阶段的问候在好几段对话中都被跳过,而直接进入患者陈述病情环节。检查阶段往往都是到其他科室检查,与医生不存在交际,所以在此不作考虑。在分析心理咨询的录音后发现:医生和患者只有在治疗过程中的病情陈述、诊断和结尾处出现了模糊限制语不当使用的问题。由于模糊限制语不当使用影响了治疗进程,医生和患者均对自我和对方的模糊限制语不当使用问题进行消除。本研究据此提出三个问题:

(1)医患不当地使用模糊限制语在治疗的不同阶段如何分布?

(2)医生模糊限制语的不当使用如何消除?

(3)患者模糊限制语的不当使用如何消除?

2.2 研究对象

本研究的对象为2017年5月初至10月中旬在某三级甲等精神卫生中心心理咨询门诊处就诊的患者与医生,患者共27人,多是因为精神疾病前来就诊,患者年龄范围涵盖从青少年到中年的不同年龄段,其中男性14人,女性13人;青少年学生(包括休学)12人;成年人已参加工作的患者9人、因病在家休养6人。医生方面,共有三名医生参加实验,两位女性,一位男性,此三者都具有10年以上的从事心理治疗的经验。

2.3 数据收集和分析过程

在经过医患双方同意后,对心理咨询门诊治疗进行录音,共收集27段医患对话,并对医患对话进行转录,转录体制见附录,其中11段对话中,患者在家人陪伴下就诊,但是医患会话仍占主要地位。录音时间总计约5.9小时。本研究收集的语料中涉及到的人名、地名等均已隐去。对每段医患对话进行编号,如第一段对话编码为PSYC01(Psychological counseling 1),第二段为 PSYC02,以此类推。对每段医患对话转录成文字,医生和患者的每次完整的发话(在未被打断的情况下),不论长短,包括中途的停顿,都算作一个话轮。并对每个话轮依次进行编号。我们分别计算医患在陈述病情、诊断和治疗结尾三个阶段中,模糊限制语不当使用出现的次数以及如何消除的。

3 结果与讨论

3.1 模糊限制语在就诊不同阶段的分布

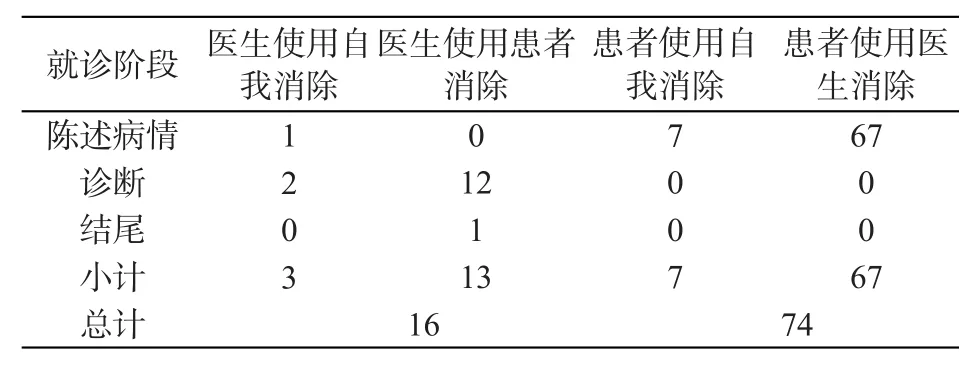

经计算得出,医生共有24次不当地使用模糊限制语,患者共有83次不当地使用模糊限制语,患者不当使用模糊限制语的次数大大多于医生的次数。在这之中,医生有8次不当使用模糊限制语未被消除,患者有9次不当使用模糊限制语未被消除。对于模糊限制语的不当使用,有两种消除方式,即自我消除、他人消除。经统计后,得表1。从下表可以看出:医患不当地使用模糊限制语由对方消除的情况比自我消除的情况多;医生不当使用模糊限制语绝大多数发生在诊断阶段,有12次由患者进行消除,还有2次医生自己消除。医生在患者陈述病情、就诊结尾处各有一次不当地使用模糊限制语,分别由医生自我消除和患者消除;而患者不当地使用模糊限制语全部出现在陈述病情阶段,共出现74次,其中由医生消除出现67次,患者自我消除仅7次。

下面我们将结合实例来分析医患模糊限制语不当使用及其消除方式。

表1 心理咨询不同阶段医患模糊限制语使用不当及消除出现的次数

3.2. 医生使用模糊限制语不当及消除

如上所述,对于医生在不当地使用模糊限制语这种情况,主要有两种消除方式,分别是自我消除和他人消除。下面分别进行阐述:

3.2.1 自我消除型 当医生不当地使用模糊限制语并且自己意识到了这种不当使用可能会给治疗过程带来不良影响时,医生会对自己的话语进行修正,使其更加准确,这种修正大多发生在同一话轮内。请看下例:

(1)PSYC09

53医生:脑子反应怎么样,精力怎么样?(1.5s)①

54患者:精力::

55医生:肯定不足咯。

56患者:嗯。

57医生:脑子反应是迟钝还是正常的呢?(2s)

58患者:通过什么事情能表明了呢?

59医生:啊?

60患者:通过什么事情能表明了呢?

61→医生:哎?也就是觉得,你觉得自己反应呀,不太好呀,(1s)反应迟钝呀(0.8s)

62患者:还好吧,就正常别人跟我说话,我不知道他在说什么。

例(1)发生在患者陈述病情时,从患者的回答可以看出其明显的阻抗情绪,如:第54个话轮中,患者只回答了医生的一个问题,有意避免医生关于脑子反应的提问;第58个话轮中患者通过反问句来抵抗医生的问题。医生在第61个话轮处对自己的问题进行了重新表述,医生在描述反应时,先用模糊限制语“不太好”,这样的表述维护了患者的面子,但随后医生觉得不合适,并自我修正为“反应迟钝”。

上例中医生自我消除模糊限制语是为了更好地询问病人病情,这是医生在维护患者面子和满足问诊需求中做出的选择。

3.2.2 他人消除型 当医生不当地使用模糊限制语而且没有进行自我消除时,患者会通过质疑医生话语真实性来消除医生话语的模糊性,这主要发生在医生做出诊断阶段,请看下例:

(2)PSYC03

123患者母亲:他现在这个症状,是不是就是神经官能症呢?

124→医生:[应:该:]

125患者:[他给]我,我听医生讲是神经官能症啊?

126医生:是的呀,(2s)怎么啦

127患者母亲:噢,[就讲是,就讲是]

128患者:[我我我问问瞧哦]

129医生:嗯

例(2)中,患者母亲在第123个话轮中直接询问医生诊断结果,医生由于不确定患者是否诊断为神经官能症,故使用模糊限制词“应该”表示推测,医生这么表述合情合理,能够达到自我保护的目的,也就是说,即使哪天患者诊断出所患的并非神经官能症,医生也不必为自己的话语负责,所以此处医生使用模糊限制语一定程度上使其摆脱了责任,但是这样的回答引起了患者的不满,患者立刻打断,使用间接引语“我听医生讲”,一方面使自己的话语更有依据,另一方面,由于这并不是患者自己的观点,也避免了医患之间的直接冲突。在被质疑时,医生在第126个话轮中主动顺应患者的情绪,但是可以看出患者的质疑使医生正面面子受损,医生在停顿后反问患者“怎么啦”,此时医患关系紧张。鉴于医患之间的地位不平衡,患者及其母亲在第127、128个话轮处做出妥协。

可以看出,当医生使用模糊限制语不当时,患者会在紧随医生话轮之后的话轮处进行质疑,有效地降低了医生话语的模糊性,使患者能够获得相对满意的就诊结果,但是医患的权势差异在一定程度上会使患者在消除医生模糊限制语时处于弱势地位。

3.3 患者使用模糊限制语不当及消除

3.3.1 自我消除型 同样,当患者意识到自己的模糊限制语使用不当时,也会主动进行消除,这种模糊限制语的自我消除大多发生在患者陈述病情的时候,并且大多出现在同一话轮内。请看下例:

(3)PSYC02

22医生:你现在整体来讲,病情怎么样啊?

23患者:还好,现在感觉(1s)没有老早那个想死那种念头了,就没有[讲感觉]

24医生:[情绪还]算平稳[是吗?]

25患者:[哎,情]绪平稳了,对=

26医生:=噢。

27→患者:最后(0.5s)就是老早XX给我吃吃西酞普兰啊,西酞普兰吃好长时间,他还想把我吃有年把年吧,把我减退,讲把它减掉,减掉呢,忽然间,又不赵,最后就是我老好跟人家就是情绪上好激动,就讲发生跟人家就讲好争执啊,他感觉到我有躁狂症,他讲我有发疯症。

例(3)中,患者在第27个话轮处介绍自己病情的时候,开始用“情绪上好激动”这样的模糊表达而有意避免使用争吵、打架等有消极意义的词汇,是为了维护自己的正面面子。Brown&Levinson认为正面面子指交际者渴望自我形象被欣赏、认可[10]61。但是患者随后感觉自己的表达不合适,主动消除模糊,改为“跟人家就讲好争执”。在笔者和患者沟通时,患者抱怨自己经常情绪失控,跟别人争吵,打架,非常苦恼。

从上例可以看出,患者主动消除模糊限制语使用不当问题是患者在顺应自己正面面子和让医生全面了解病情,从而得到有效治疗之间做出的选择。

3.3.2 他人消除型 由表1可以看出患者在不当使用模糊限制语且自己没有进行消除时,医生会主动进行消除,这种由医生消除的情况出现的次数最多,达到67次。这里患者使用模糊限制语不当分为两种情况:一是患者没有意识到自己使用不当,这时医生会对患者的模糊限制语进行删减和替换;二是患者有意使用模糊限制语阻碍医生问诊,这主要是因为心理咨询中普遍存在的阻抗现象。此时医生主要通过(回述)+质疑、质疑+扩充、循环提问等方式消除模糊,其中医生的循环提问发生在多个话轮间,而其他两种方式只出现在单个话轮内。

下面首先讨论第一种情况,即模糊限制语的删减与替换。在医患会话中,听话人经常会删减说话人的模糊限制语,代之以准确的表达。徐章宏、何自然指出当听话人认为说话人的模糊限制语使用不当时,会用自己认为合适的模糊限制语进行改正[9]。请看下例:

(4)PSYC14

21医生:最近多长时间不好啊?

22患者:最近恐怕有一个多月了。

23→医生:一个月是吧?这段时间正常吗?

24患者:嗯:最近反正思想上面比较紧张,工作上面也有点压力。

25→医生:压力大是吧?

26患者:对。

例(4)中,患者由于记忆不太准确,在22个话轮中用模糊限制语“恐怕”“一个多月”等来回答医生。但是这在医生看来不准确,所以医生对患者的话语进行回述,将患者之前的话轮改为确切的时间段“一个月”,并让患者确认。患者在第24个话轮中的回答中,连用了两个模糊限制语,“比较”“有点”,可见患者谨慎的心理,这种表达使其语气更缓和。医生根据患者之前的病情描述,认为患者的模糊限制语使用不当,将模糊限制语“有点压力”改为“压力大”,得到了患者的肯定回答,从而消除了患者话语的模糊度。

本例中医生对精确度的要求看似过高,其实不然。正如胡健指出,模糊语义因受地理、时间、心理等因素的制约,具有相对性和主观性[11]。在日常生活中不模糊的话语,在医患会话中可能被视为模糊的。

下面我们探讨第二种情况,即患者由于阻抗心理而不配合医生治疗,有意使用模糊限制语的情况。医生能通过(回述+)质疑型来消除患者的模糊限制语,回述(formulation)现象在心理咨询和治疗中经常出现,Heritage&Watson认为回述指交际的一方将另一方之前的话语的要旨(gist)或导致的结果(upshot)表述出来[12]129。请看下例:

(5)PSYC06

32医生:那你们是怎么解决你们之间的不一样的观点的?

33患者:就是谈一谈啊干嘛的,要不然就是,我们俩很少出现不一样的观点。

34→医生:你们俩观点都一样啊?

35患者:嗯,很少。

36→医生:那观点都一样,为什么还会[吵架呢]

37患者:[对,所]以我才说,就是,这一下子就搞得挺难受的。

例(5)中,患者一方面抱怨与父母的关系陷入危机,彼此不信任,另一方面在一些细节方面有意回避医生问题,医生询问患者之前如何解决与母亲之间的分歧的,患者在第33个话轮处,对自己的话轮(“要不然就是”)进行修正,同时用模糊限制语“很少”故意使语义含糊。对于患者的回答,医生觉得不符合实际,于是通过在第34个话轮处(质疑患者)和第36个话轮处(回述并质疑患者),要求患者进行解释,一定程度上消除了患者的模糊表达。但是患者打断医生为自己辩解,并没有直接给出原因,所以模糊限制语消除的效果如何还有很大的不确定性。

上例中医生通过回述患者的话轮,并表示不赞同、质疑患者话语的真实性,要求患者给出解释,进而消除患者话语的模糊性。

另外医生还可以通过质疑+扩充型来消除患者话语的模糊性,也就是说,面对患者的阻抗,医生一方面对患者的话语进行质疑,表明患者的回答与客观事实不符,另一方面,通过在原话轮的基础上进行扩充,引导患者给出回答。请看下例:

(6)PSYC09

26医生:嗯,你状态不好,你怎么不好呢?

27患者:(2s)我好像一直就这样吧

28→医生:这总要有个时间啊,你不可能一次就是这样啊,(0.5s)或者你是在上高中的时候这个样啊,对吧,感觉到明显一点啊,大概什么时候啊?=

29患者:=我上高中的时候,就是这样子。

30医生:噢:,上高中以后,对吧,那现在是大几了?

例(6)中,患者在被问及状态不好的原因时,用了模糊限制语“好像”“一直”来回答,显然不利于医生掌握病情。在此段录音之前,患者已经多次表现出了不积极参与会话的态度,所以在第28个话轮处医生先指出了患者的回答不符合实际,质疑患者的回答,然后医生在话轮间短暂停顿后,对该话题进行扩充,给出具体的信息,引导患者回答,消除了患者话语的模糊度,最终患者给出了回答。

以上三例中,医生均在患者使用模糊限制语不当的话轮之后的话轮处,消除患者模糊限制语不当使用的问题,语料中也出现了医生跨越了多个话轮消除患者模糊限制语不当使用的情况,这在心理咨询中非常常见,被称为循环提问。循环提问也就是医生针对患者有意回避的问题,追根究底,多次提问。本例中患者不配合治疗,多次不当地使用模糊限制语,请看:

(7)PSYC09

10医生:怎么不好了?

11患者:就是失眠,[然后]

12医生:[失眠]有多长时间了?

13患者:我一直有点神经衰弱吧。

14医生:嗯。

15患者:然后,

16→医生:那这一次就失眠有多长时间了?你讲你

(2s)

17→医生:大概多长时间啊?

18患者:很久很久了。

19→医生:很久,大概多长时间啊?

20患者:记不清了。

21→治疗师:嗯,那就等于一直睡眠不是很好喽?

22来访者:嗯。

例(7)中,在第12个话轮处,医生打断患者,询问患者失眠时间,在第13个话轮处,患者使用模糊限制语“一直”“有点”,避免正面回答医生问题,于是医生在第16个话轮处再次发问,并使用了话语标记语“你讲你”。吴亚欣,于国栋指出话语标记语强调所述命题,反映了医生的元语用意识和对治疗过程的掌控[13],这种话语标记语的使用也对消除患者的模糊限制语起了一定的作用。患者没有在话轮间停顿处接过话轮,于是医生在第17个话轮处第三次发问,患者只给出了一个含糊的时间,医生在第19个话轮处重复患者之前的不合意回答,第四次提问,而患者在20个话轮中仍然没有给出满意的回答。于是医生在第21个话轮中,用“那”代替患者的回答,并对患者之前话轮的要旨进行回述,让患者确认,降低了患者语言的模糊程度。医生采用循环提问的策略显然有利于消除患者语言的模糊度,但是这种提问方式可能产生一种咄咄逼人之感,所以医生在使用这种策略时,应该掌握度的问题,否则会引起患者更强烈的阻抗,甚至导致会话失败。

综上所述,医患在心理咨询中主要通过自我消除和他人消除两种方式来消除模糊限制语的不当使用。医患双方尽管治疗的总目的是一致的,但是子目的可能会出现冲突的情况。正是这种子目的的冲突导致医患不当地使用模糊限制语。对于医生来讲,由于客观医疗技术的限制,在一些情况下,不能给患者确切的回答,所以使用模糊限制语进行自我保护,而患者渴望得到确切的信息,接受不了医生做出的不确定的诊断,医患子目的冲突。而就患者而言,医生的问诊有时涉及到患者的隐私,所以患者为了维护面子、保护隐私而使用模糊限制语阻碍医生问诊,另一方面,医生由于诊断病情需要,希望全面了解患者病情,医患子目的再次冲突。

4 结语

心理咨询中模糊限制语的使用非常微妙,模糊限制语使用恰当可成为医患交谈的缓冲剂,而模糊限制语使用不当则会阻碍心理治疗的进程。医生和患者由于治疗子目的不一致,而存在模糊限制语不当使用的情况。医生大多在诊断阶段为了自我保护而不当地使用模糊限制语,而另一方面,患者为了保护隐私、维护面子,在陈述病情时不当地使用模糊限制语。当出现模糊限制语不当使用的情况时,使用者本人或交谈的另一方会采取手段来消除这种模糊语言。模糊限制语的消除在一定程度上有利于推进治疗的进程,但最终取得的效果如何,还存在不确定性。在医患交际中,模糊限制语的使用和消除都要掌握度的问题,防止过犹不及。本研究在选取和分析材料存在一定的主观性,并且采集的语料不够丰富,建议之后的研究,在收集充足语料的基础上,可以深入探讨医患会话中模糊限制语不当使用但未被消除的情况及由此带来的影响等问题。

注释:

①转写方式:

:拖长音节;_重音;=紧随话语;(3s)括弧中的数字表示停顿时间;[]重叠话语。