以高温作业再识别为例提升企业健康危害管理水平

齐建东

(天津石油化工公司 天津300456)

0 引 言

热源是形成高温区域的重要条件,自备热电厂的主要生产运行方式是以供汽为主、发电为辅,其作业现场内存在大量的热力管道和热机设备,在保温缺失或效果不佳的情况下会产生热辐射,如果现场自然通风不畅,热量不能及时排出,容易形成高温区域。

1 现状调查

1.1 生产工艺

热力发电厂产生热源较多的有锅炉装置、汽轮发电装置和分析取样装置,其中锅炉装置和汽轮发电装置负责能量的产生、转化和输送,而分析取样装置负责整个生产过程的质量监控。

锅炉装置作为能量产生的源头,用燃料燃烧产生的热量加热除盐水,并在一定条件下生成高压蒸汽,汽轮发电装置将高压蒸汽通过蒸汽管线输送至热机设备,再通过热力管网将不同压力等级的蒸汽输送至前方用户,其余部分由发电机转化为电能,分析化验装置监控锅炉的给水品质、炉水品质和蒸气品质,在此过程中需要将高温介质引至取样间,再通过冷凝收集来完成分析取样工作。

生产装置采用 DCS集中控制,锅炉装置露天布置,汽轮发电装置布置于厂房内,分析取样装置也在室内。

1.2 人员配置

2016年通过识别热电厂所属锅炉车间、汽机车间和质量检验车间人员分布,确认高温作业岗位12个,详见表1。

表1 高温作业岗位的分布Tab.1 Post distribution of heat work

根据2016年统计的接触职业病危害因素调查表显示,接触高温危害因素的人员共计 197人,其平均年龄42岁,年龄最小为25岁,最大为59岁,年龄结构偏大,各年龄段人员分布见图1。

图1 接触高温人员年龄结构Fig.1 Age structure of high temperature contact personnel

1.3 劳动强度和接触时间

装置 DCS集中控制实现了设备的远程操作,极大地降低了劳动强度,运行人员在室内能实现生产工艺调整。因此,依据劳动强度分级界定,将装置人员的体力劳动强度识别为Ⅰ级轻体力劳动。

装置人员实行四班三倒运行方式,每8h为1个运行班次,每 2h巡检 1次设备运行状况,每班巡检4次,巡检路线要途经高温区域,每班接触高温区域的累计时间大约为40min,其余时间均在集控室内进行DCS操作。

1.4 职业健康监护

通过统计近3年的职业健康监护情况来看,每年都有因未控制的高血压导致的高温职业禁忌症的发生,而现场作业场所从未发生过因接触高温诱发自身疾病发作的案例,也未发生过职业性中暑事件。

1.5 高温区域监测

WBGT指数是评价人体接触作业环境热负荷的一个基本参数,根据GBZ 2.2—2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》中的相关规定,最低标准为体力劳动强度为Ⅰ级、接触时间率为25%,WBGT限值为 33℃,而该热电厂作业人员日接触时间率小于 25%,属于短时间作业,没有相对应作业时间的 WBGT指数,仅能选取最低标准为参考限值。工作场所体力劳动强度与接触时间如表2所示。

表2 工作场所不同体力劳动强度WBGT限值表(℃)Tab.2 Physical labor intensity of WBGT limits(℃) in different workplaces

本文采集并分析了锅炉车间、汽机车间和质量检验车间 2014—2016年的高温检测数据,检测中最低WBGT指数为28.8℃,最高WBGT指数为37.8℃,如图2所示。

图2 WBGT指数历史曲线Fig.2 WBGT index history curve

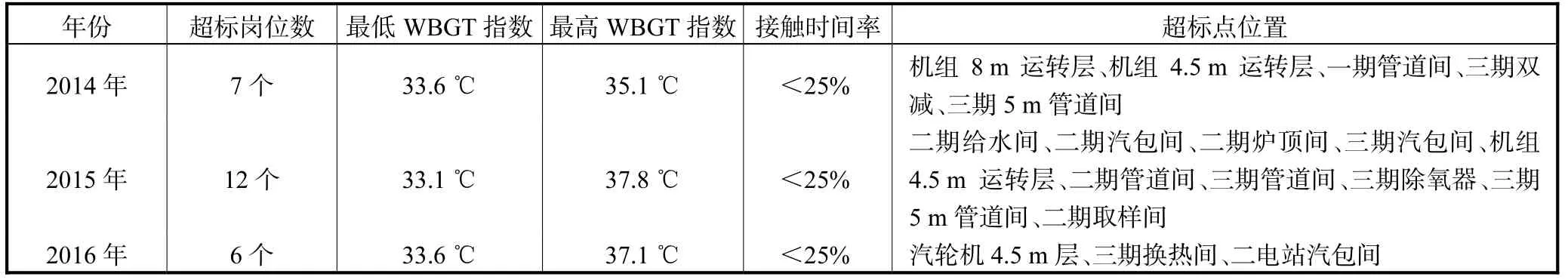

根据数据的统计,近 3年累计检测高温区域共62个点次,其中超标 25个点次,合格率在 60%以上,超温监测汇总如表3所示。

表3 超标高温检测数据对照表Tab.3 Excessive high temperature test data

2 高温作业的重新识别

2.1 高温作业的定义

根据《防暑降温措施管理办法》中的规定,高温作业是指有高气温、或有强烈的热辐射、或伴有高气湿(相对湿度≥80%RH)相结合的异常作业条件、湿球黑球温度指数(WBGT指数)超过规定职业接触限值的作业。高温作业职业接触限值依照 GBZ 2.2—2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》执行;高温作业分级依照 GBZ/T 229.3—2010《工作场所职业病危害作业分级第 3部分:高温》执行。

按照上述高温作业的规定,该厂可能会将部分操作岗位识别为高温作业岗位,考虑到由于职工年龄结构偏大,职工非职业性疾病会较多,就会给职业健康监护带来诸多问题。

2.2 高温作业的再识别

根据 GBZ 2.2—2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》和GBZ/T 229.3《工作场所职业病危害作业分级第3部分:高温》中的相关内容,对该厂的高温作业进行了重新识别,为此进行了以下讨论。

① 高温作业职业接触限值的最低标准为劳动强度Ⅰ级、接触时间率 25%,而该厂的劳动者日累计接触时间率达不到 25%的要求,且在高温季节配发防暑降温物品,集控室内配有空调设备,巡检高温区域时短时间接触不会对健康造成危害。因此可以取消高温作业岗位。

② 高温作业分级的最低接触时间为 60min,而目前日累计接触时间约为 40min,不足 60min,作业时只是途径高温区域,高温作业分级并不适用于该厂的作业岗位。高温作业分级中规定在达到高温轻度危害作业(Ⅰ级)时,才需要进行职业健康体检。因此可以取消高温的职业健康监护。

③ 在取消了高温作业岗位和职业健康监护情况下,仍有必要加强在每年的高温季节进行高温检测工作,随时监控高温区域的工作环境,防止对作业者的健康产生危害。

④ 进一步发挥DCS集中控制的优势,用远程控制代替现场操作,减少运行人员的高温接触时间,并配以适宜的个体防护专业用品。

3 高温区域治理

通过对高温区域的现状调查与分析,在现行的工艺技术条件下,通过采取得当的方式和方法,是可以改善高温区域环境温度的。通过对表3中的高温检测数据分析,结合现场实地调查发现,超标区域存在一个共性的问题,主要是热力设备保温效果差,产生了大量的热辐射,加上通风不畅空气不流通,造成局部区域内的高温环境,为此应从以下方面进行改善。

3.1 严格执行设备、管道的保温标准

根据GB 50264—2013《工业设备及管道绝热工程设计规范》的相关内容,对设备、管道及其附件的外表面温度进行彻底排查,对不达标、不满足要求的部位进行整改,保温标准见表4。

表4 设备、管道及其附件的外表面温度对照表Tab.4 Surface temperature of equipment,pipes and its accessories

在整改过程中还要严格执行施工标准,消除作业现场内的有害热源,从而降低现场的热辐射强度。发挥 DCS集中控制的优势,将现场手动阀门更换为远控电动阀门,减少运行人员接触高温区域的时间。

3.2 加强通风防护

通风防护是指采用通风的方式消除或减轻工业场所空气中的有害因素,改善空气环境品质,保障作业人员健康,具体措施如下:合理开启通风门窗,形成自然通风提高换气量;增强底部送风上部排风,加强厂房内的空气流通;增设机械通风设备,降低局部温度。

3.3 杜绝跑冒滴漏

热力生产装置存在大量的管道和阀门,每一个泄漏点都是一个热辐射源,不加以控制和消除,热量就会不断地积聚,进而影响周边的环境温度,因此不管从何种角度都要根治跑冒滴漏现象。

4 结 语

本文运用职业病危害现状评价的相关方法和原理,根据用人单位职业病危害特点,采用职业卫生调查、职业卫生检测、职业健康检查、检查表分析、职业病危害作业分级等方法,对用人单位正常生产期间存在职业病危害暴露的劳动者的职业病危害因素接触水平、职业病防护设施效果以及职业卫生管理措施进行了综合分析、定性和定量评价。

通过对高温区域的调查与分析,按照国家职业健康危害的相关法律法规要求,进行了热电厂不同装置作业岗位的重新识别,提高了对高温作业健康危害的认知,取消了过度的职业健康监护,减少了运行岗位职业禁忌的发生,保证了操作人员的合理调配,改进了高温区域治理措施。最终,为岗位作业人员身心健康提供了必要保障,整体提升了电厂高温作业健康危害的管理水平。