非体外循环冠状动脉旁路移植术在高危老年患者中的应用

张万程,孙俊杰,王 圣,周胜凯,王 悦,王顺奎,程兆云

郑州大学人民医院心血管外科 郑州 450003

冠状动脉旁路移植术(coronary artery bypass grafting,CABG)是治疗冠心病(coronary heart disease, CHD)的主要方法之一,根据手术方式分为非体外循环CABG(off-pump coronary artery bypass grafting, OPCABG)和常规体外循环CABG(conventional coronary artery bypass grafting, CCABG)。随着介入技术的发展、人均寿命的延长,年龄偏高、病情偏重的CHD患者构成了外科手术主要人群。高危老年患者采用何种手术方式效果更好,国内外争议较大[1-6]。本文回顾性分析了接受OPCAB和CCABG治疗的560例高危老年患者的资料,评价OPCABG应用于高危老年冠心病患者的安全性及优势。

1 对象与方法

1.1临床资料选取郑州大学人民医院从2013年2月至2017年10月录入中国心脏外科注册登记系统(CCSR)的560例高危老年CABG患者,其中男330例,女230例,年龄67~73岁,欧洲心脏手术风险评分系统(EuroSCORE)评分6~8分,根据手术方式分为OPCAB组(A组)467例和CCABG组(B组)93例。研究对象纳入标准:EuroSCORE≥6分;年龄≥65岁。排除标准:急诊手术,再次CABG,体外循环不停跳CABG,术中紧急转机行CCABG,合并其他心脏手术。记录术前资料(年龄、性别、既往病史、EuroSCORE评分等),对比两组术中和术后结果(搭桥数目、术后严重并发症、输血等)。

1.2手术方法术前30 min应用抗生素,取平卧位,气管插管,置入SwanGanz漂浮导管,常规消毒、铺巾;胸骨正中切口开胸,游离左侧乳内动脉(LIMA),同时获取大隐静脉(SVG)备用。

A组:全身半量肝素化(1.5 mg/kg)后离断LIMA,切开并悬吊心包,进行心表冠脉探查;置心表固定器,显露左前降支(LAD)拟吻合处并切开,用7-0或8-0聚丙烯滑线以单纯连续缝合法行LIAM-LAD吻合,排气后打结;以3-0聚丙烯滑线于主动脉前壁相对无钙化区做荷包,置主动脉近端吻合装置(eNclose),3.5/4.8 mm打孔器打孔,生理盐水反复冲洗,6-0聚丙烯滑线以单纯连续缝合法行SVG-升主动脉近心端(AAO)吻合,充分排气后打结;牵拉心

包,依次显露冠状动脉各个靶血管拟吻合处,置心表固定器,用7-0或8-0聚丙烯滑线以单纯连续缝合法行序贯吻合、单独旁路或复合桥,期间每做完一个吻合口后均予以充分排气。若循环不稳定,经股动脉置入主动脉内球囊反搏(Intra-aortic balloon pump,IABP),本组术中共有4例置入IABP。检查吻合处无出血,循环稳定后鱼精蛋白中和肝素。彻底止血,置引流管,常规关胸。

B组:全身肝素化(3 mg/kg),ACT达标后,升主动脉、腔房静脉插管,建立体外循环,经右上肺静脉插管引流,转流降温,阻断升主动脉,主动脉根部顺行并冠状静脉窦逆行灌注心肌保护液,心脏停搏满意后,暴露靶血管;以单纯连续缝合法,先行右冠脉系统、回旋系统远端吻合,期间每做完一个吻合口后均予以充分排气。每完成一个远端吻合口后可通过该桥血管灌注停搏液进行心肌保护;最后以单纯连续缝合法行左乳内动脉与前降支吻合,排气后打结。开放升主动脉,心脏自动复跳后,调整血压于主动脉前壁置侧壁钳或eNclose,打孔器打孔,生理盐水反复冲洗,以单纯连续缝合法行SVG-AAO近端吻合。检查吻合处有无漏血。若循环不稳定,经股动脉置入IABP,本组术中共有3例置入IABP;行体外循环人工肾改良超滤,滤除多余水分及炎症介质,提高红细胞压积及胶体渗透压;循环稳定后逐渐减流量停机,鱼精蛋白缓慢中和肝素后拔除动、静脉插管,心表常规置临时起搏导线。彻底止血,置引流管,常规关胸。

1.3观察指标分别观察两组患者术中或术后搭桥数目、围术期红细胞输注、呼吸机使用时间≤8 h的例数、初次ICU停留时间、发生低心排综合征的例数、术后最高SC、新发ARI例数、新发ARI且SCr≥200 μmol/L例数、发生主要不良事件例数等。

1.4统计学处理采用SPSS 21.0进行分析。计量资料用中位数(四分位数)表示,组间比较应用秩和检验;计数资料应用频数和百分率表示,组间比较应用χ2检验或精确概率法,检验水准α=0.05。

2 结果

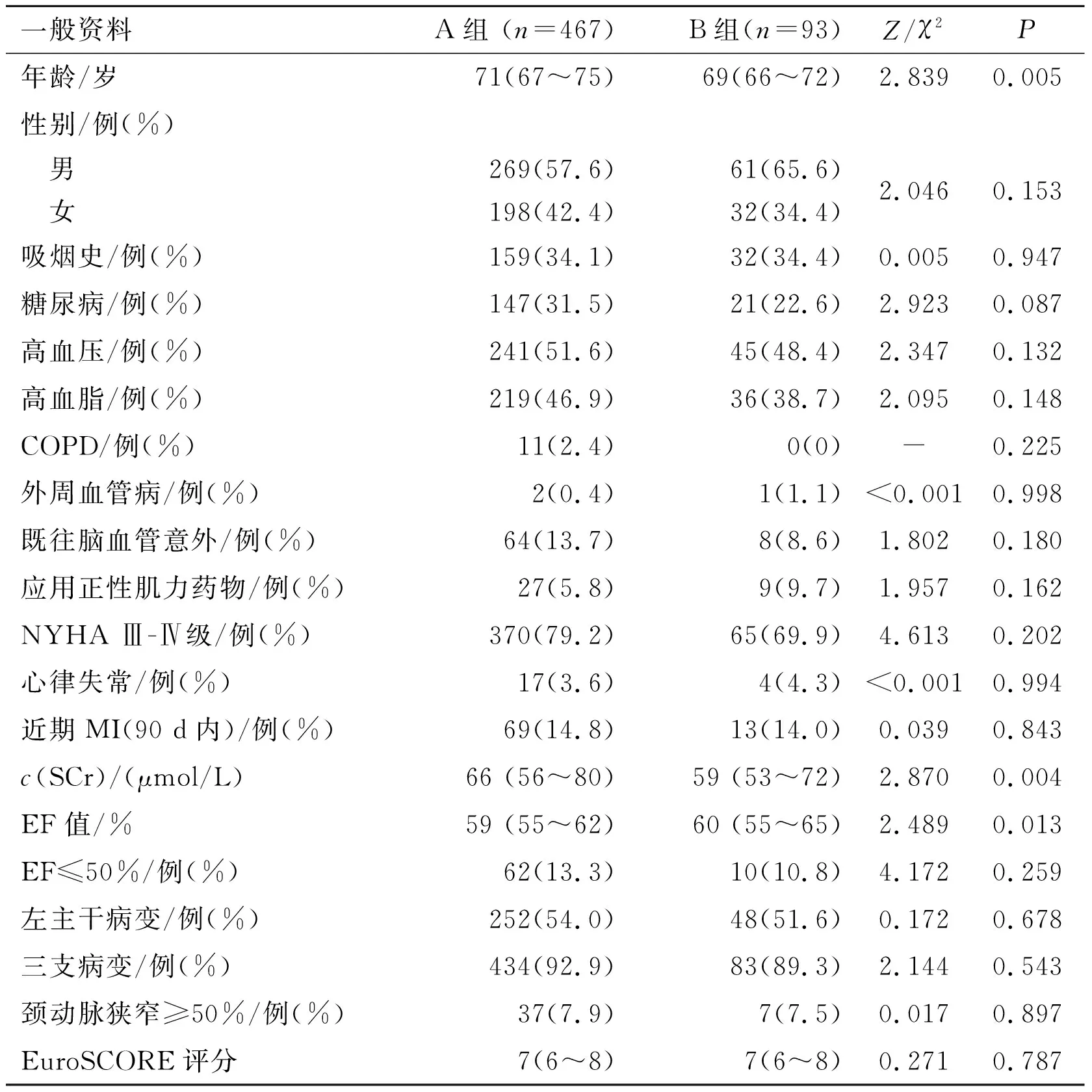

2.1两组患者术前一般资料比较见表1。

2.2两组患者术中和术后整体情况比较见表2。

表1 两组患者术前一般资料比较

COPD:慢性阻塞性肺疾病;EF:左室射血分数;SCr:血肌酐;NYHA:纽约心脏协会;MI:心肌梗死

3 讨论

传统搭桥需在体外循环(cardiopulmonary bypass,CPB)辅助下完成,为减少CPB带来的不良反应,OPCAB得到了快速的发展及大量的临床验证[7]。

Kowalewski等[6]研究表明,应用OPCAB,在死亡率、术后AMI、脑卒中方面的获益程度与患者术前风险层次(低危、中危和高危)呈正相关。相比CCABG,OPCAB术后结果较好,可能是因为避免了CPB的使用及主动脉上较大的操作,减轻了由此带来的全身炎症反应及重要脏器损伤。

应用CPB,血液接触非生理性管道激活凝血系统、炎症反应,释放C3a、C5a、内皮素、内毒素等炎症介质,细胞因子(IL-6,IL-8,IL-10,TNF-α)、变性血浆蛋白及血管活性物质等亦明显增多[8-11]。这种由CPB带来的炎症反应在大多数患者身上可能未表现出明显的损害,但对于高危、高龄或转机时间较长的患者,炎症反应可能会很严重,术后血流动力学不稳

表2 术中及术后整体情况比较

AMI:急性心肌梗死;ARI:急性肾功能不全;ALI/ARDS:急性肺损伤/急性呼吸窘迫综合征;*:包括再次手术、再次气管插管、AMI、低心排综合征、神经系统损伤、新发ARI、ALI/ARDS、多器官损伤、院内死亡定、重要脏器功能损伤等风险升高。

本研究中A组低心排综合征、AMI发生率较B组偏低,原因可能是高危老年患者术前心功能、心肌储备差,相比OPCAB,应用CCABG对心脏打击更大;炎症反应损害心肌细胞,心脏收缩功能降低;全身血管扩张,外周阻力下降,舒张压降低,满足不了心肌灌注,增加IABP使用率;炎性因子、氧自由基的增加及白细胞浸润均加重心肌细胞肿胀,堵塞冠脉微循环,增加无复流发生率,进一步减少心肌灌注,加重缺血缺氧[12];主动脉阻断后冠脉血流中断,心肌缺血缺氧,心脏复跳后不可避免会出现心肌缺血再灌注损伤。

与B组相比,A组术前SCr偏高,但术后SCr及新发ARI比例却偏低,与刘金金等[13]研究结果相似。出现结果逆转的原因可能是:高危老年患者CCABG术后,心功能恢复慢,有效循环血容量不足,导致心源性肾功能不全发生率增加;CPB多种因素(机械挤压、负压、炎性反应、低温等)对红细胞损伤较重,释放入血液内的游离血红蛋白(free hemoglobin,FHb)增加,易形成肾小管内管型,损害肾小管上皮细胞,并抑制一氧化氮(NO),引起肾血流量减少,致肾小球滤过下降;红细胞破坏后需额外输血保证氧输送,库存血进一步激发机体炎性反应,损害肾组织[14-16]。以上多种因素致高危老年患者应用CCABG发生ARI的风险升高。作者还发现,术后新发ARI且SCr≥200 μmol/L的患者,A组有12例,其中合并低心排综合征4例(4/12,33.0%);B组有23例,合并低心排综合征3例(9/23,39.1%),均明显高于各组低心排综合征的发生率。且A组的12例患者中,术前EF<50%的有3例(3/62);B组的23例患者中,术前EF<50%的有7例(7/10)。提示:与CCABG相比,术前EF偏低(<50%)的患者应用OPCAB可减少术后肾功能损害。

本研究中两组神经系统损伤差异无统计学意义,马超等[17]研究亦表明,CPB并不增加CABG术后神经系统损伤风险。可能原因:术前常规行主动脉CTA检查,确保进行主动脉插管时避开钙化或斑块部位;阻断过程中流量控制佳;常规使用eNclose行桥血管与主动脉吻合,免除侧壁钳对主动脉壁破坏。但有学者[5-6]得到不同结果。Marui等[5]将2 468例CABG患者按EuroSCORE分为3组(<3;3~6;>6),结果发现:高危组(>6)CCABG院内脑卒中发生率偏高,差异有统计学意义;1~5 a随访结果显示:EuroSCORE评分越高,CCABG与OPCAB脑卒中发生率差异越大,且前者偏高。原因可能是CPB破坏红细胞,降低携氧能力,术中为满足手术要求降低灌注流量,CCABG术后,血液稀释,红细胞携氧能力进一步下降,致脑供血不足;此外,主动脉插管或拔出插管时颈动脉斑块未及时干预,均有斑块脱落而造成术后脑卒中的风险[15-18]。因此,高龄或术前大动脉存在斑块的患者,应及时干预,选择相应的手术策略来降低脑卒中风险。

本研究中A组最短拔管时间为3 h,辅助时间8 h以内者有10例,B组为0,两组在呼吸机使用时间上差异有统计学意义。尽早脱机可减少呼吸机相关肺损伤发生,改善患者预后。研究[19-20]显示,输血会造成ALI,甚至ARDS,增加术后死亡风险,若存在急诊手术、大量输血、炎症反应活动等危险因素,患ALI/ARDS风险明显增加。高危老年患者应用CCABG更易造成ALI/ARDS的原因可能是:红细胞破坏致FHb增加,血管舒张因子NO与FHb结合后失去活性,肺血管收缩,肺循环阻力增加,肺血流减少,氧合下降;围术期输血偏多,库存血激发的炎性反应及CPB本身带来的炎性反应共同损害肺组织;预冲液的使用降低了血液胶体渗透压,加上炎性反应加大了肺毛细血管通透性,且高危患者心功能差,导致肺毛细血管静水压加大,术后肺水肿发生率增加,降低肺氧合[11,15]。

国内外学者对OPCAB临床效果一直争议不断[1-3,21]。传统意义上认为高危老年患者术前合并症偏多,脏器功能较差,手术风险高,术后恢复差,应用OPCAB获益较大;但有学者[1-2]研究发现,OPCAB与CCABG应用于高危或高龄患者,术后早期(30 d)死亡率及AMI、低心排综合征、ARI等并发症无明显差异。也有学者[3,21]指出两种术式其早期死亡率及神经系统损伤等差异无统计学意义,且术后3~10 a存活率差异亦无统计学意义。原因可能是:①炎症因子大部分被滤除。②更好的心肌保护液和多途径的心肌保护方法的应用。③转机过程中灌注压、流量、温度等控制较好,手术技术也相应提升,明显缩短转机和阻断时间。④更全面的监护技术和手段,及时干预了不良事件。⑤术后输血管理严格,减少因大量输血带来的不良后果[15]。因此与OPCAB相比,高危老年患者应用CCABG并未表现出明显差异。

本研究存在一定局限性,属于回顾性、单中心研究,统计过程难免出现一些偏倚;且B组样本数量偏少,可能对该组计数资料比如性别、既往病史、术后并发症等产生影响。

综上所述,支持高危老年患者应用OPCAB的学者仍占多数,相关研究仍需继续。作者的体会是:①OPCAB围术期红细胞输血明显减少,术后主要不良事件发生率显著降低,在肾功能、心肺组织保护方面优势明显。②术前EF偏低(≤50%)或肾功能欠佳的患者,应用OPCAB能更好地保护患者肾功能。③及时干预低心排综合征可减少术后肾功能损害。

——体外循环质量控制的基石