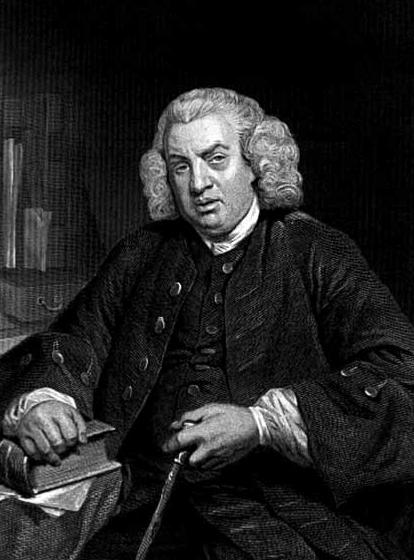

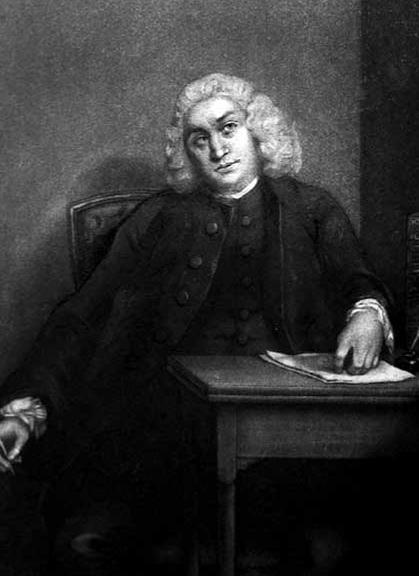

塞缪尔·约翰逊:高耸入云,大浪滔天

毛旭

1767年,58岁的约翰逊回到家乡利奇菲尔德。多方打听之后,他找到了以前奶妈的住处。小时候,他经常来这儿的果园摘果子吃。如今物是人非,奶妈已经不在了,她的儿子坐在门口,面前摊放着大开本的《圣经》——那是奶妈去世之前买给他的,他视力和听觉都严重受损,一辈子干不了什么事,只能读这种大字号的《圣经》以宽慰心灵。

看到这一幕,約翰逊备受触动。因为喝了同一个人的奶水,约翰逊染上了同样的病,而且更聋更瞎。同样的起点,最后他却成了文坛领袖,18世纪下半叶甚至以他的名字命名:约翰逊时代。在命运展开的两幅画面前,他或许松了一口气,觉得老天没有辜负自己的努力;在这之后,无尽的悲哀滚滚而来……

命 运

约翰逊刚出生时非常安静,之所以安静是因为他快死了。助产士忙活了好一阵才让他缓过气来。他的父母晚婚晚育:迈克尔和萨拉结婚时,一个49岁,一个37岁,等到约翰逊出生时又过去了3年。考虑到萨拉的身体状况,为了让孩子喝到更健康的奶水,迈克尔决定让同村的一个妇女哺乳他。于是,病毒传进了孩子的身体,引起了淋巴结结核。当孩子从奶妈家抱回来时,他脖子肿大,眼睛发炎,已经不成人样了。他的姨妈说,要是她在街上碰到一个这样的孩子,是绝对不会想领养他的。

为了给孩子治病,萨拉和迈克尔想尽了各种办法,比如当时流行的放血疗法,在两个月大的约翰逊的胳膊上切开一道小口,让伤口溃烂;再比如摸治——萨拉带着3岁的约翰逊去伦敦接受安妮女王的触摸,当时人们普遍相信王室有治疗结核病的神力。然而最终,小约翰逊不得不接受自己的身体状况:左眼几乎全瞎,右眼视力受损,左耳全聋,同时结核在脸上留下了瘢痕,后来的手术又在面部下方和脖子上留下更多的疤痕。

不难理解,聋瞎和丑陋必然很早地影响了约翰逊的心理状态。比别人不幸的他大概是世界文学史上最懂嫉妒的人。他不断撰写文章探讨这一话题,一生挣扎着压抑自己的嫉妒心理。而且,心理的敏感造就了极端的独立,他从不愿被区别对待。约翰逊4岁时进入安·奥利弗夫人开的家庭学校。有一次迈克尔忘记去学校接他了,他决定自己走回家去。走到一道阴沟前时,他不得不跪下来趴着观察沟的深浅。奥利弗夫人怕他被车撞到,在后面悄悄跟着,他发现后极为恼火。

从小到大,约翰逊一直是好学生,小伙伴们如此崇拜他,甚至每天抬着他去上学。迈克尔是开书店的,约翰逊在20岁之前就几乎成了“活人中读书最多的人”。但约翰逊家境贫寒,没钱上大学,上完初级学校后在家待了两年。直到19岁时,萨拉的一个表姐去世,给萨拉留下了40英镑的遗产,约翰逊才得以去牛津大学读书。

在牛津,由于自觉比老师强,约翰逊经常逃课:导师问他去哪儿了,他说他在草坪上溜达;导师说每翘一次课要扣两分钱,他说这儿的课不值一分钱。在牛津,他喜欢穿学士袍,因为可以盖住破衣服,但又破又大的鞋子却盖不住脚趾头,因而所过之处总是引起同学们的一阵窃窃私语。后来他就索性不外出,呆在宿舍里看书。有同学同情他,放了一双新鞋在他门口,他捡起来凑到跟前,看清楚那是什么东西之后,气愤地扔掉了。

这段求学时光给我们留下了关于约翰逊神经质的描述:他的宿舍正对着院长的窗户,据院长回忆,约翰逊经常在宿舍里自言自语。人在独处时偶尔蹦出一两个词很正常,约翰逊却像在开研讨会似的长篇大论,大声说他如何“打算去很多别的国家学习,我要去法国和意大利,我要去帕多瓦”等等。他其实从小就有这一习惯,发小回忆说:“我们喜欢在田野中散步,约翰逊一边走路一边忙着跟自己说话,顾不上理我们。”

他在牛津呆了一年多,因为无钱以继,只得退学。

心 境

《约翰福音》9:4:“趁着白日,我们必须作那差我来者的工;黑夜将到,就没有人能作工了。”约翰逊在牛津时将后半句视为自己的座右铭,后来还把它刻在了手表的背部。他似乎在颇有先见地提醒自己:当还在牛津时,趁着心情平静,应当抓紧时间读书;等到精神垮塌,可就什么事都干不成了。

20岁的约翰逊铩羽而归,回到了家乡。接下来,他度过了人生中最痛苦的5年。这段时光使约翰逊性格定型,并决定了他一生创作的主题。

自然,他感到老天不公。当年入牛津面试时,老师惊讶地称颂他是“最有资格进牛津学习的人”。就因为没钱,他也是最没有资格继续上大学的人;而那些平庸的公子哥都在牛津花天酒地,顺手拿个学位,然后从事律师或者牧师行业。这就是《传道书》9:11的生动体现:“……在日光之下,跑得快的未必得奖,勇士未必战胜,智慧的未必得粮食,精明的未必致富,博学的未必得人赏识,因为时机和际遇左右众人。”

我们不可能知道约翰逊精神崩溃的全部原因,但我们知道他崩溃得十分彻底。家里人都在忙着赚钱糊口,他却什么事都干不了,20多岁还在家里啃老,父母的心情可想而知,但又不敢说什么。他们必定意识到了儿子的不正常。正是在这个时候,他出现了伴随一生的强迫症状:走路必须摸邮筒,如果漏掉一个就返回去“补摸”;每经过一个石柱,他都要举起手来,如果忘记举,就回去“补举”;数自己的步数,并且确保进门时哪只脚先迈过门槛;用脚趾头或脚后跟不断地在地上画三角形和别的形状;发出“咕咕”的鸡叫声和“噗噗”的呼气声。他有很多奇怪的习惯,比如绝不在星期天使用铅笔;吃苹果特别小心,害怕被毒死;手会做出一些剧烈的动作,面部表情也跟打闪似的抽搐。

“大脑蚕食自己”是约翰逊非常喜欢的一种表达方式。心病比身病更能让人停摆,他后来回忆说他“感到如此疲惫和精神涣散,都读不出镇上大钟的时间”。约翰逊生活在自己的精神世界里。父亲病重起不了身,求儿子帮忙照看一下集市上的书摊,他拒绝了。50年后,他回到家乡,顶着大雨和路人的讥笑,在原先父亲摆摊的地方站了很长一段时间。

他试着当教师,但没有学校愿意雇用他。第一,他没有学位;第二,他有各种各样的古怪行为,这对学生们的胆量和模仿欲是个挑战;第三,他脾气暴躁,经常顶撞上司。

内心的危机最好通过外化得到治疗,婚姻在此起到了救赎作用。1735年,26岁的约翰逊和45岁寡居的伊丽莎白·波特结婚了,他叫她“泰蒂”。

约翰逊有一双湛蓝的眼睛,但身体的其余部分就不那么吸引人了。他的继女回忆说:年轻时的约翰逊又高又瘦,“硕大的骨架其丑无比”,坚硬的头发直立着,脸上的疤痕很深很扎眼,而且还有各种抽搐和奇怪的手势。但泰蒂“如此着迷于他的谈话,完全忽视了这些缺点”,说“这是我一生中见过最有智慧的人”。泰蒂风韵犹存,知书达理,不介意约翰逊的丑陋和他那些古怪的小动作。为了嫁给约翰逊,泰蒂承受了很大的压力,两个儿子甚至跟她断绝了关系。而约翰逊的勇气也不容小觑,毕竟是近20岁的年龄差距。

因为没有学校录用,他干脆用妻子的一小笔财产,自己办起了学校。但报名的人极少,最多不超过八个学生——毕竟当地有正规学校,而且老师也都是“正常人”。

学生们不太尊敬他。调皮的加里克经常透过钥匙孔向老师的卧室偷看,为我们留下了婚姻的一瞥:约翰逊挑灯夜书,撰稿以补贴家用,泰蒂在床上唠叨。为了敷衍妻子,他念诵正在写的诗句给她听。他如此沉迷于写作,把毯子当成自己的衬衣下摆,不断往裤裆里塞。被冻醒的泰蒂不得不和他就毯子展开拔河比赛……

崛 起

一年之后学校破产,28岁的约翰逊带着20岁的“学生”加里克去伦敦谋生活。两個人合租了一匹马,第一个人骑一段路之后,把马拴在路边,等第二个人赶来,再由他骑。穷苦之状,可见一斑。到伦敦后约翰逊以文谋生,加里克在彷徨一阵之后成了演员。约翰逊在蛴螬街挣扎了25年才得以糊口,而加里克在4年之后就飞黄腾达,成为当时的男明星,工资是老师的好几倍,而且很快当上了剧院经理。可以理解,约翰逊一有机会就贬低演员这一行业,像他在《萨维奇传》中所说的:“不管威尔克斯先生的演技如何,他却是个品德高尚的人,而品德在世间罕有,在演员中就更少见。”他经常在聊天时让学业不精的加里克下不了台;但另一方面,他不许任何人说加里克不好——只许他自己说。后来加里克去世时,约翰逊在墓前痛哭流涕。

蛴螬街,街如其名,聚集了一帮像蛴螬一样在黑暗中做苦工的文人。约翰逊就是属于其中的一个蛴螬。他报道议会辩论,给杂志撰稿,干各种各样的苦差事。在杂志社办公时,由于衣服破烂,来了客人他不得不躲到屏风后面。

稍稍安顿下来之后,他就把泰蒂接来伦敦。约翰逊对泰蒂抱有愧疚,他办学花掉了泰蒂的大半积蓄,也没能提供她原先期望的生活。所以约翰逊对妻子百依百顺,赚到的钱基本悉数上交。另一方面,泰蒂越来越排斥夫妻生活,约翰逊不舍得花钱另租房间,到了晚上便和朋友萨维奇一起在伦敦街头漫步,直到走累了,夏天躺在草垛上,冬天便躺在玻璃厂的灰烬上取暖入睡。正是在这段时间他患了失眠,往往是凌晨四点睡下,中午12点醒来。

对泰蒂而言,移居伦敦是个错误的决定。伦敦空气不好,她又没有熟人,孤独烦闷的她染上了酗酒的毛病,喝醉了就躺在床上读爱情小说;而且夫妻之间年龄的差距日渐显现,她面部浮肿,越来越胖。因为自卑,也怕约翰逊的同事说闲话,她往脸上涂上厚厚的胭脂,像韶华不再的老美人那样扭捏作态。酒精、鸦片酊以及心里的痛楚缩短了她的生命,未能见到丈夫的成功,就在五年后去世了。自此,约翰逊以孤家寡人自称,亲自缝补衣服,甚至学着织毛线,这个像熊一样的人有一手好针线活儿。

虽然成功姗姗来迟,但约翰逊的作品自始至终都是经典,而且写作数量也是世间罕有。我们可以将约翰逊的写作分为三个阶段,第一阶段是早期一些未署名的作品,包括诗作《伦敦》《萨维奇传》和大量议会报道;第二阶段是让他声名远播的名作《人类欲望的虚幻》,散文集《漫步者》《英语大辞典》,小说《拉塞勒斯》等;第三阶段是他在50岁之后编辑的《莎士比亚戏剧集》以及所撰《苏格兰西部诸岛纪游》和《英国诗人传》。通过这些作品,我们看到的是一个悲观主义者,在这点上他是叔本华的先驱。在约翰逊看来:有的人追求财富(商人)和地位(政治家),有的人鄙视财富和地位但追求名誉(作家、艺术家),但这都是虚空。像《人类欲望的虚幻》中所描写的:旧时伟人的肖像从墙上摘下,扔到厨房里烟熏火烤或者被廉价拍卖,墙上换成了新一代伟人的画像。

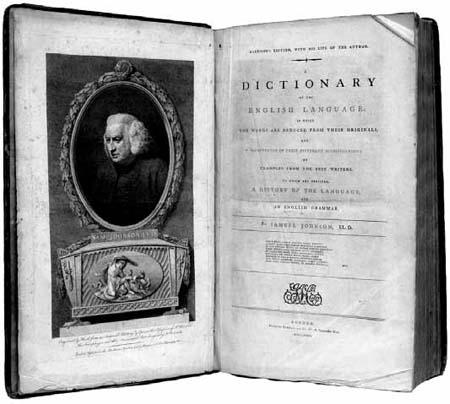

真正给约翰逊带来最大声誉的是:他以一人之力、花9年时间编著了第一部真正的英语词典。它不仅是一本语言学和文学著作,也是个人主义胜利的丰碑。约翰逊的效率是他学识广博和坚韧毅力的证明。对比之下:意大利院士们合作20年写出第一部意大利语词典,法兰西学院中40个院士花了55年才完成第一部法语词典,我们现在通用的《牛津大词典》是超过1200个学者花了70年才编纂完成的。更何况约翰逊编写词典期间还创作了《漫游者》和《人类欲望的虚幻》。

约翰逊成了文学界的大熊星座,人们如此崇拜他,甚至偷偷剪下他家的笤帚悉心珍藏。但即使到了50岁的年龄、有了这么多成就,他还是穷困潦倒,差点被投进债务监狱。直到53岁时,国王给了他一笔300英镑的年金,他才摆脱了贫困。约翰逊担心这是政府给的“ 封口费”,害怕以后不得不赞美国王,官员向他保证“这笔钱是对你已有成就的奖励,与你以后做什么无关”,他才放心接受。

虚 空

为了躲避抑郁的侵袭,约翰逊求诸社交。他是最懂聊天艺术的人。成语是他的敌人,陈词滥调是他绝对避免的东西。约翰逊对什么都有一套观点,即使是最平凡的话题,他也要以最新奇的方式表达。他是英语文学中被引用次数仅次于莎士比亚的人,《牛津名言词典》有22页是属于约翰逊的。

除了像“一个人厌倦了伦敦,那他就厌倦了生活”“爱国主义是懦夫最后的避难所”“没有哪个人愿意写作,除非是为了钱”等耳熟能详的话,还有一些引人发笑(虽然可能政治不正确)的名言,比如“一个会布道的妇女就像一只用后腿走路的狗,它走得不怎么样,但它会走,这就足够惊人了”。

在争论中他必须赢,朋友们这样描述他在辩论时的争强好胜:“就算他第一枪没打死你,也会紧接着用枪托把你砸昏。”鲍斯维尔记录说,当钱伯斯先生在一次辩论中占上风时,约翰逊回答:“亲爱的钱伯斯,你说得对,你说得对,你怎么高兴就怎么说。”但语气像是在跟小孩子说话。约翰逊在一个命题上决不让步,即:人生是痛苦的。曾有一个朋友当着他的面说人可以活得很幸福,然后指着他大姨子说她就很快乐,并且要她证明,大姨子傻笑着说自己很幸福。约翰逊发火说:“你大姨子又丑又穷又笨,还一身病,要是她真的很幸福,那就证明以往对人性的研究全部都是错的。”

《英语大字典》让他功成名就,但也剥夺了他外在的压力和动力,让处于知天命之年的他陷入人生中的第二次精神危机。正如朋友所描述的:“这个可怜的家伙在聚餐时会快速站起身来,不给任何人心理准备,突然在椅子后面跪下来,背诵主祷文,然后重新在桌边坐下来。他一遍又一遍地重复这种古怪的行为,大概每天晚上五六次。这不是宗教虚伪,这是疯狂。”1766年6月,约翰逊在見到一个神父之后,突然在他面前跪下来,向上帝哀求不要夺走他的理智。同行的亨利·赛雷尔情不自禁地用一只手捂住他的嘴。他如此害怕自己会失去理智做出疯狂的事情,甚至用上了一副手铐脚镣,请求赛雷尔的妻子把他禁锢起来。

亨利·赛雷尔是约翰逊在55岁时结识的酿酒富商,他的妻子赫斯特是文艺爱好者,喜欢在家中举行沙龙,能请到约翰逊这个大熊星座让她十分自豪。之后的18年是约翰逊度过的最快乐的时光。赛雷尔夫妇虽比他小,但待他却像孩子一样,吃饭、旅游都叫上他,后来他直接搬进赛雷尔家中住了。约翰逊有很多不适合家庭生活的习惯,比如烛光不够亮时把蜡烛倒过来,把蜡油滴在地毯上;他不太换衣服,而且穿得像个叫花子。这些习惯在赛雷尔家要么得到宽容,要么得到改正。由于他视力不好,看书时必须靠近蜡烛,经常把假发烧焦。在屡教不改的情况下,赛雷尔让佣人在卧室门口持一顶新的假发等待,一出门就让他换上体面的假发。

赫斯特用心照顾约翰逊,她后来在回忆录中写道,约翰逊的作息不规律使他成为一个难缠的客人。由于害怕失眠和随之而来的忧郁,他经常彻夜不睡,赫斯特作为女主人,不得不顶着睡意给他冲茶和陪他聊天。当然,这里面可能有夸张的成分,但不管怎样,约翰逊在舒适的环境中完成了最后一部巨著《英国诗人传》,这是唯一让他感到轻松快乐的写作,通过这部作品,他开创了将传记与文学批评结合的传统,被冠以“文学传记之父”的称号。

上天喜欢让一个人全方位地体验生活:历史第一次发生在他身上,第二次发生在他眼里。约翰逊72岁时,亨利·赛雷尔去世。赫斯特爱上了自家的音乐教师加布里埃尔·皮沙,并准备嫁给他。她的儿女以及约翰逊都表示反对,整个伦敦报界也对她的韵事议论纷纷。赫斯特为了自己的幸福,跟孩子和约翰逊都断绝了来往。

这些年约翰逊过分依赖赛雷尔夫妇,和其他朋友的联系不那么紧密了。他想起自己年轻时组建的第一个俱乐部,想把成员们聚集起来,结果只能找到四个人。多年不见,大家都衰老得很厉害。约翰逊本来准备彻夜畅聊,但晚上10点的时候,众人已准备离席了,约翰逊提议再待会儿,见大家有点不情愿,他只能叹了口气,回家一个人忍受漫漫长夜和抑郁症的折磨。

知道自己来日无多,约翰逊开始销毁生平资料,遭难的有部分日记和写给母亲的书信等。火光伴随着热泪,断断续续燃烧了一个星期。

74岁,中风、支气管炎、肺气肿、充血性心力衰竭、睾丸肉样肿、痛风……各种疾病一拥而上。受水肿的影响,约翰逊的身体鼓得有两个人那么大。因为喘不动气,他只能坐在椅子上睡,即使这样也只能断断续续地睡。

鲍斯维尔在《约翰逊传》中记录:当医生宣布已经回天乏术时,约翰逊表示不再吃药或服用止疼、催眠的鸦片,他“要头脑清醒地去拜见上帝”,并且“自有过一次情绪激动之后,去世以前都表现得非常平静”。但事实比这复杂得多。即使去世那天,他还在挣扎。医生给他把脉时,他嘲笑这种“无痛”的做法,并坚持让医生对睾丸进行穿刺。医生予以拒绝,但最终同意在他腿上放血来治疗水肿。医生担心会引起坏疽,所以只切开一个小口,约翰逊大喊:“切深点!切深点!我承担后果!如果能多活一年,这条腿我不要也行。”

陪床的朋友在约翰逊的坚持下递给他一把刀子。看到他的胳膊在被子下面动了一下,朋友赶紧掀开被子来看,发现约翰逊腿上全是血——约翰逊仍然坚信通过放血可以治疗水肿。朋友把刀子取走后,约翰逊又用藏在床上的剪刀在两个腿肚子上各扎了一下,血流如注。

基督教讲究“安详和乐的死亡”,要求信徒们平静地接受命运,给活着的人做个榜样。约翰逊却拒绝“温顺地走进夜晚”。这是对死亡的过分恐惧,还是他斗争意志的顽强?他曾经说过:“我可以被击溃,但绝不投降。”

病中的约翰逊仍旧被怪癖困扰。他临终前对画家雷诺兹提的三个请求就是:原谅他欠的30英镑,念《圣经》给他听,不要在星期天使用铅笔!

1784年12月13日,75岁的约翰逊去世,最后的一句话是用拉丁语说的“我这个将死之人”,让人想起古罗马角斗士在表演前向皇帝的致礼:“凯撒万岁,将死之人向你致敬。”

约翰逊的伟大至少有三个层面:第一,社会层面,他的一生是从一无所有到扬名立万的励志故事;第二,哲学层面,他的作品启发我们,幸福只能瞬间实现、即刻消失,决不能成为人追求的理想,唯一能做的就是保持忙碌;而不管我们在人世间获得了怎样的成功,到头来终是虚空;第三,心理层面,他忍受了巨大的痛苦却保持着理智与清醒,并在弗洛伊德之前就认识和开始谈论心理的复杂性。人控制不了内心,正像他控制不了命运一样——这是人生真正的悲剧根源所在,也是约翰逊的人格和作品在现代人看来格外亲切的原因。

很多人在平静的生活表面之下往往隐藏着深重的焦虑感。而在约翰逊那里,不管他多么成功和伟大,都未能获得片刻真正的安宁——那些抽搐、手势和奇怪的仪式就是他内心痛苦挣扎的明证。如果说普通人的内心是潮涨潮落的湖水,那么约翰逊的内心世界则是大浪滔天。