点赞行为的代际差异研究

■ 陈素白 邵 舒

一、研究背景

社交媒体的飞速发展不断改变着受众的娱乐及交流方式。伴随社交功能便捷化、快速化的趋势,“点赞”已经成为数字化沟通的重要途径。①2009年,Facebook在其页面中加入“Like”按钮,受众通过其表达对相关内容“喜爱”“支持”等正面情绪。之后“Like”被国内社交类、视频类网站纷纷引入并设定为“点赞”功能。截至2018年6月,我国8.02亿网民中,微信朋友圈的使用率达到86.9%。②作为一种新型沟通方式,“点赞”使快捷的情感表达成为现实。③事实上,“点赞”功能间接导致文字评论大幅减少,使受众的沟通趋于浅层化和不确定;“点赞”的过度使用可能使其偏离了初始含义④,给许多灾难和悲剧等负面内容“点赞”表现出受众对媒介初始含义的反叛和解构。因此,关于“点赞”的传播学新现象引发了人们对于“媒介如何影响人”这一命题的深刻反思。

目前媒介环境相关研究主要有“新旧媒介技术的研究/比较”“媒介环境对受众社会化的作用”等。其中在“媒介环境对受众社会化的作用”范畴下,研究多以受众在各大媒介平台/技术(如报纸、电视、手机、Facebook、微博等)的活动情况为研究对象,分析受众对媒介平台/技术的差异化表现。拟通过细微的“点赞”功能探究受众媒介使用的差异化表现,剖析媒介环境对受众的改造作用。

基于微信朋友圈“点赞”功能,以“70后”“90后”用户为研究对象,拟通过实证研究探索不同媒介时代背景下的受众媒介使用行为差异及原因。主要有以下两点意义:其一,目前国内学者对于媒介接触与使用的研究倾向于关注同一时态背景中不同社会成员接触媒介的状况,而通过将新媒介功能的考察置于媒介环境学背景下,微信“点赞”行为研究实现了从单一时间维度到代际层面的延伸。其二,调查数据可为新媒介功能的优化和受众体验感的增强提供一定的理论支撑。

二、研究问题及假设

媒介技术的快速更新使得以媒介发展史为尺,将受众划分为不同群代成为可能。马克·波斯特指出电子媒介的发展可能会改变大众的交流习惯,据此他将媒介时代一分为二:播放型传播模式盛行的大众媒介时代为“第一媒介时代”;信息“高速公路”的先期介入和卫星技术与电视、电脑和电话结合形成的,以互联网为代表的“第二媒介时代”。⑤迈克·普伦斯基进一步将出生和成长于不同媒介时代的受众定义为数字化土著(Digital natives)和数字化移民(Digital immigrants)⑥,前者是与网络技术同时诞生和成长的一代,后者则是从传统媒介使用逐渐迈向互联网使用的一代。

经文献梳理可知,媒介代际研究与不同群代间青少年成长期所接触的媒介密切相关。我国互联网时代始于1994年,结合波斯特的观点,可以大致确定1994年之前为“第一媒介时代”,1994年之后为“第二媒介时代”。因此研究选取社会学标准界定的“70后”与“90后”为研究对象,而非精准的时间裁定标准。“70后”指成长于第一媒介时代,青少年时期受收音机、报纸等缺少互动和反馈机制的传统媒介影响较大,大约出生于20世纪70年代的一代人;“90后”指成长于第二媒介时代,青少年时期与互联网的兴起时期相吻合,约为20世纪90年代出生的一代人。

(一)“点赞”动机研究

在前人的研究中,社交动机、实用动机和娱乐动机被证实为“点赞”的重要动机。由于“点赞”人群的异质性不断增强,一些偏离设计者初衷的“点赞”意义被深度挖掘。“非言语沟通”、网络社交圈的“敷衍工具”⑦、习惯性“点赞”⑧成为新媒体时代的全新文化现象。综上可知,在不断变动的媒体环境和受众心理下,微信“点赞”动机呈现出多样化发展趋势,“点赞”的动机应当被重新审视。

RQ1:“70后”和“90后”微信受众的“点赞”动机是什么?

RQ2:社交沟通作为“点赞”的重要动机,“70后”和“90后”在使用微信“点赞”进行沟通时是否存在差异?

H1:沟通是“70后”和“90后”“点赞”的首要动机。

H2:“70后”与“90后”“点赞”沟通的实质存在差异。

H2.1:“70后”倾向于通过“点赞”增进沟通。

H2.2:“90后”倾向于通过“点赞”回避沟通。

(二)“点赞”内涵研究

“点赞”作为一种虚拟认可,对受众意味着什么样的含义鲜为人知。⑨同时伴随着朋友圈内容的多样化、受众年龄的分层化、对象的多元化,受众对于“点赞”内涵的理解逐渐偏离其初始含义。有研究表明年龄对于“点赞”行为具有显著影响。⑩同时伴随着大量网络热词的出现,个性化的自我表达成为常态,以“90后”为代表的非主流一代正在迅速崛起,“90后”对于网络文化的理解和使用更为灵活,如“点赞”已衍生出“朕已阅”“嗨,你好”“支持”“调侃悲伤”等各类暧昧意味。

RQ3:“70后”和“90后”微信受众对于“点赞”内涵的理解是否存在差异?

H3:“70后”和“90后”对“点赞”内涵的理解和使用存在差异。

H3.1:“70后”倾向于使用“喜欢”“支持”等“点赞”的初始含义。

H3.2:除“点赞”初始含义外,“90后”会延伸使用“点赞”含义,如“调侃”“揶揄”。

(三)“点赞”对象

随着网络社交常态化,现实人际延伸到线上的情况不在少数。经过文献研究发现,针对不同的“点赞”对象时(如朋友、品牌或机构等)行为存在差异。

RQ4:就好友发表的朋友圈内容而言,“70后”和“90后”的“点赞”对象是否存在差异?

H4:从亲疏程度考虑,“70后”与“90后”的“点赞”对象存在差异。

三、研究方法

研究设计分为两步:第一步,对4个方便样本进行半结构化访谈,访谈对象均来自厦门,其中 “70后”及“90后”各2名,询问其互联网及“点赞”使用情况,综合文献和访谈结果,编制预试问卷。第二步,通过深度访谈探究差异的具体表征及其成因。

(一)问卷设计

本文从“点赞”动机、内涵和对象三个层面,由内而外考察“70后”“90后”在“点赞”动机和行为上的异同,以此研究媒介环境对受众的影响,研究框架如图1。

图1 研究框架与假设

“点赞”动机的考察细分为“点赞”动因和沟通实质两个维度。参考既有社交网络使用动机研究,将“点赞”动机划分为外在因素和内在因素。外在因素主要起激励作用,包括“内容”“发布对象与自己的关系程度”“商业激励”“群体压力”“潮流趋势”等;“点赞”的内在因素起决定性作用,包括“维系人际关系”“自我表达”“沟通交流”“回避深层次沟通”“关心和支持他人”“寻求回赞”和“体现自我和品味”。

“点赞”沟通实质和内涵的测量均采用李克特七级量表,1分到7分递增表示从“非常不同意”到“非常同意”,从传者和受者双重角度进行考察。“点赞”沟通的实质即受众使用“点赞”倾向于增进或回避沟通;“点赞”的内涵着重测量受众“点赞”多用于表达正面或负面态度。为加强受访者填答时的代入感,该部分题目包含部分的情景模拟题,诸如“以下哪一条微信朋友圈的状态您最有可能点赞”等。

“点赞”对象的考察主要依据美国社会学家格兰诺维特的社会网络强弱连接原理,将“点赞”对象按连接从强到弱依次划分为六类:关系很好、关系较好、关系一般、点头之交、陌生和其他六个梯度。

(二)问卷信度

本研究预调查阶段共选取30名方便样本进行预调查,15名“90后”样本来自厦门大学在读生,15名“70后”样本均来自中山大学。根据试测数据对问卷进行调整,修正过后问卷各部分Cronbach α值均大于0.736。正式问卷调查中,问卷总体Cronbach α值为0.938,信度较为理想。

(三)深度访谈提纲设计

参照调查问卷的结构和维度,本研究深访提纲共分为两大部分。第一部分为受众“点赞”使用情况,包括起始时间、日均频率和常用“点赞”平台等信息;第二部分则以开放式问题就受众对“点赞”的认知、理解和行为等方面进行深入探究。

预访阶段采用判断抽样的方式,选取微信黏着度较高的“70后”和“90后”样本各2名,预访谈结束后就提纲表述不明和需补充的部分进行完善,形成正式提纲。

四、研究结果

(一)问卷数量及样本结构

经预调查发现,“点赞”在“70后”群体中普及度略低,因此在抽样过程中“70后”配额略少于“90后”样本。正式研究采用配额抽样,通过线下和线上结合的方式收集问卷,线上以问卷星作为平台发布问卷,通过方便样本和滚雪球抽样,共收集316份问卷。线下问卷为厦门大学方便样本,共计107份问卷,根据重复选项和漏选题项筛查,最终得到有效问卷354份,有效问卷回收率为83.7%,其中“70后”样本148人,占总数41.8%;“90后”样本206人,占58.2%。

在问卷调查和文献分析的基础上,对10个方便样本进行半结构化访谈,其中“70后”及“90后”样本各5名,“70后”样本男女比例为2∶3,均来自厦门及广州地区;“90后”样本男女比例为2∶3,均为厦门地区样本,询问他们关于微信“点赞”基本使用情况及对于“点赞”的深层次理解。旨在对问卷调查结果的补充和深化,访谈时间为60~90分钟。

(二)研究结果分析

1.“点赞”动机

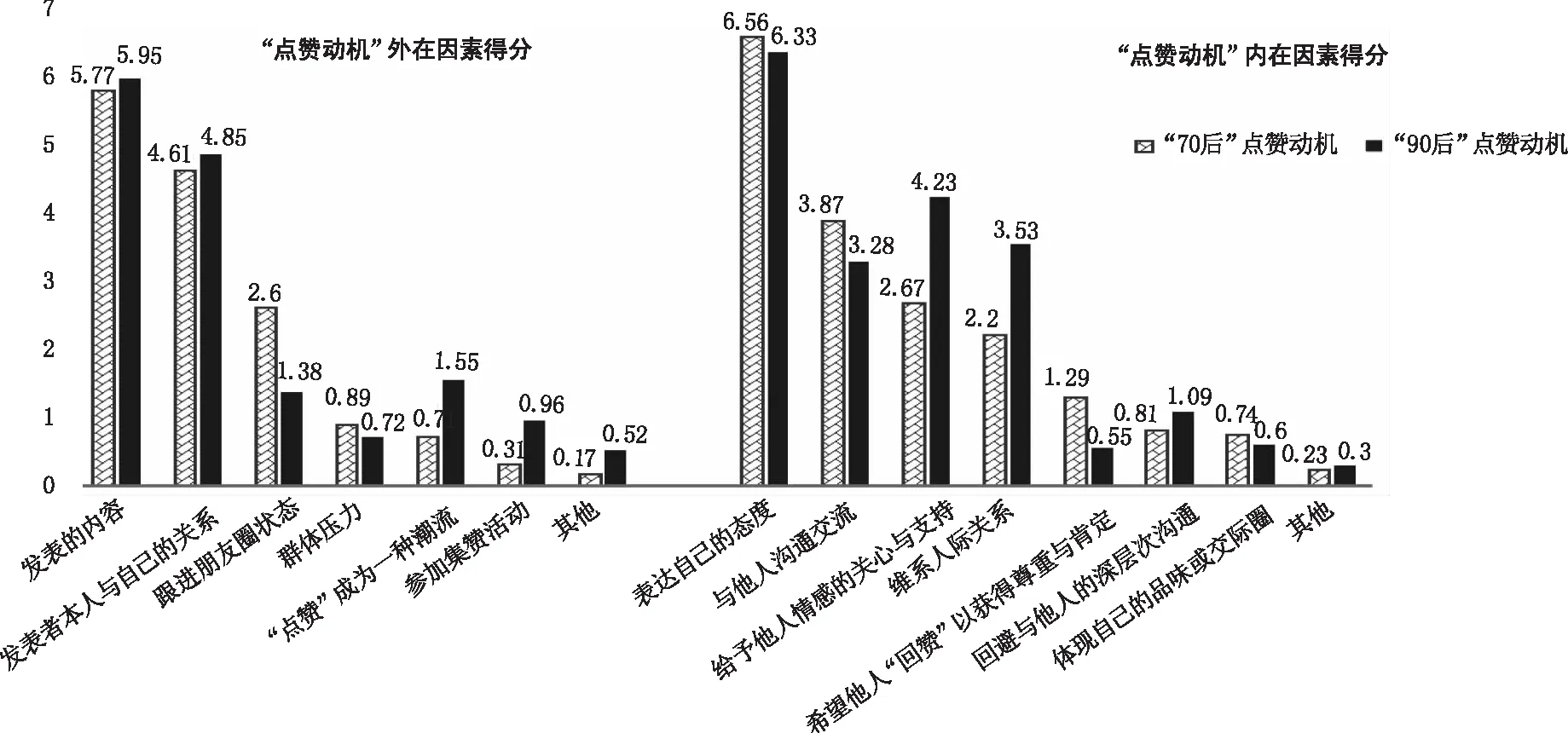

“点赞”动因的测量分为内在因素和外在因素。就外因而言,“70后”和“90后”最为关注的均为“发表的内容”,其次为人际关系强度,在位列第三的外因方面两个群代产生差异,“70后”为“跟进朋友圈状态”,“90后”为“潮流影响”。在内因方面,两大群代“点赞”的最主要因素均为“自我表达”,但在位居第2、3位的内因方面存在分歧,影响“90后”“点赞”的内因分别为“给予他人关心与支持”和“维系人际关系”,而“70后”则为“与他人沟通交流”和“给予他人关心与支持”。

结果显示,影响“70后”与“90后”“点赞”的首要外因均为“发表的内容”,首要内因均为“自我表达”。由此可知,对于两大群代而言,自我表达均为“点赞”的首要动机(见图2)。

图2 “70后”与“90后”“点赞”动因内、外在因素得分排序

经过皮尔逊相关检验显示,两个群代在“点赞”的沟通实质上存在显著差异。“70后”用“点赞”增进沟通,而“90后”在使用该功能是增进沟通和回避沟通的情况兼有。“出生年份”与“点赞沟通实质”相关性检验结果显示,出生年份与增进沟通呈负相关,即年纪越大“点赞”时越倾向于增进沟通;与回避沟通呈正相关,即年纪越小“点赞”时越倾向于回避沟通。

2.“点赞”的内涵

本研究将“点赞”的内涵细化为认知和行为两部分。独立样本T检验显示,“70后”与“90后”对“点赞”内涵的理解存在显著差异(置信度95%,p<0.05)。认知1(我认为“点赞”代表正面态度,如“喜爱”“支持”等)和行为1(我会使用“点赞”表达积极正面的态度,如“欣赏”“支持”等)表示“点赞”的原始内涵,认知2(我认为“点赞”可以用来表达“调侃”“挖苦”等偏负面的意义)和行为2(我会使用“点赞”表达负面的态度,“调侃”“挖苦”“讽刺”等)代表“点赞”的引申内涵,“70后”在“点赞”认知1和行为1得分均值皆大于4分,即认同“点赞”初始正面含义,而对于“点赞”认知2和行为2则表示不赞同;“90后”认知1和行为1的得分分别为3.76和4.0,但在认知2和行为2得分显著高于“70后”。

3.“点赞”对象

经过独立样本T检验可知,“70后”和“90后”的“点赞”对象均集中于“关系较好”和“关系很好”两项,数据分析显示“点赞”对象不存在显著差异(置信度95%,p>0.05)。

五、讨论

自媒体时代的到来为人际沟通提供了新的途径,但在新技术发生的同时,人们如何理解和使用它则成为关注的焦点。通过问卷调查和深度访谈相结合的研究方法,对“70后”“90后”“点赞”行为及其差异的成因进行了探讨。结果显示“70后”“90后”的“点赞”动机及行为存在部分差异,我国互联网文化的研究应当重视不同代际的语义差异。

(一)“点赞”动机:“70后”倾向于增进沟通,“90后”兼具增加沟通和回避沟通

研究证实,“70后”与“90后”都将“自我表达”作为“点赞”首要内驱力,而非“沟通”。受访者普遍认为相较于评论功能,“点赞”在沟通效果上稍有欠缺,当受众有强烈的沟通欲望受众会直接选择“文字评论”,因此“点赞”的“自我表达”动机高于“沟通”动机。此前国内学者徐智和杨莉明指出,相比起“点赞党”表现出来的盲目随大流,或是敷衍式的虚情假意,评论更加需要参与主体对内容进行认知上的加工,突破了点赞功能单一含义模糊的局限性,可传达出内容更丰富且意义更明确的信息,使用户之间进行更深层次的互动。从“点赞”动机的外在诱因看,两个群代都将“发表内容”排在第一,而并非“发表者本人与自己的关系”或“跟进朋友圈状态”此类以“沟通交流”为潜在目的的因素,进一步证实“沟通”并非“点赞”首要目的。可见在碎片化时代,“点赞”使受众能够快速表达对内容的偏好。

处于中年时期的“70后”将较多精力放在现实交往中,对新媒介的使用属于跟进和学习状态。“70后”倾向于在评论的同时“点赞”,使得沟通更加清晰和圆满,该说法与丁道师口中的“非言语传播”观点相似。从心理层面来看,点赞加评论等互动相结合的交流方式能使人获得更多满足,孤独感也会降低;而光是点赞,孤独感并没有发生变化。“90后”是伴随互联网成长的一代,网络社交已经成为其重要的社交方式。他们在使用“点赞”进行沟通时更为灵活多元,会利用其增进沟通,甚至回避沟通,“点赞”被视作一种礼貌的回避方式,能够将人际关系维持在浅层次交流的平衡点。“70后”指出他们在现实生活中也存在回避沟通的情况,诸如“吃饭了吗”一类寒暄的话语,但对于“点赞”的回避沟通功能缺乏认知和使用。这一现象充分地反映了“数字土著”与“数字移民”在媒介使用想象力和创造力上存在差距。

(二)“点赞”的内涵:“70后”遵循“点赞”的正面含义,“90后”赋予“点赞”调侃、揶揄等衍生义

数据显示,当关系较为亲密的朋友发生悲伤程度较低的情况时(如“钱包掉了”),63.05%“90后”会通过“点赞”调侃朋友,而仅有35%的“70后”会对此类事件“点赞”。“火星文”和“非主流”的诞生印证了“90后”对网络文化的灵活使用。他们将“点赞”视作可以自主定义用法的交流平台,随着时间和语义空间的转化,其含义更具包容性,“调侃”“揶揄”等内涵就是新的语义延伸,如给地震消息“点赞”即表示关注和哀悼。“70后”将网络视作不断变化的工具,担心超越“点赞”原有的含义可能会引发他人误会,他们对于为地震等负面事件“点赞”的行为难以理解。可见“70后”对于“点赞”含义的使用较为遵循“点赞”设计者的初衷,即用“点赞”表达“喜爱”“支持”等正面意义;而“90后”则延伸出诸如“调侃”“嘲讽”“哀悼”等意义。

媒介社会意义的形成并非一蹴而就,而是在发明者、信息生产者、传播者、使用者等各方不断交互中得以产生。对于“70后”而言,微信是现实社交圈的网络化迁移,它成为现实社会文化与互联网文化的连接点,尊卑有别、以礼相待的社会关系结构在微信中得以延续。“90后”亲历了从QQ到微信的社交网络更迭,从孩提时代开始他们的网络社交圈即是网友与现实好友的集合,具有更强的匿名性和开放度,因而“90后”对于媒介功能、话语的创新与反叛就不足为奇。

(三)“点赞”对象:均倾向给关系较好的人“点赞”

研究发现“70后”与“90后”都倾向给关系较好的人“点赞”。当关系很好的人发表内容时,他们更倾向于直接评论,以满足沟通和联络感情的需要;而关系较好的人则可以通过“点赞”体现对其的关注和尊重,维持关系。“点赞”成为衡量网络人际关系的标尺之一,“评论”及 “点赞”意味着双方关系较好,如果关系仅是一般甚至陌生,则通常表现为漠不关心。总体而言,“70后”与“90后”在“点赞”对象上并无显著差异。

美国社会学家路易斯·沃斯在研究城市发展对人际关系的影响时指出,城市人口规模增长减少了人们以个人身份交往的机会,这种交往又是非个人性的、表面的、短暂的以及片面的,导致“次属关系”占据人际关系中的主导地位。有趣的是,在社交媒体时代,微信好友的增长同样消解了人们首属关系的紧密度,从而催生出一大批仅需片面交流的“点赞之交”。

(四)媒介环境对受众的影响:“70后”受自上而下、一对多的单向传播媒介影响,媒介使用行为遵循规范;“90后”成长于自媒体兴起的第二媒介时代,媒介使用行为更具创造性和反叛性

新媒介技术嵌入人们的日常生活后开始对受众进行“驯化”,这种“驯化”不仅使信息传播方式得以变革,甚至给人们情感体验方式、表达方式、思维方式乃至整个文化环境和价值观都带来巨大冲击。传统媒介报纸、杂志和后来居上的电视、电影、广播等电子媒介,构成我国改革开放最初十年的主流媒介格局,“70后”在青少年时期受传统媒介的浸润,媒介使用观念及行为从属于第一媒介时代,即由少数文化精英和知识分子主导的自上而下、由一对多的单向传播。如今“70后”已到不惑之年,性格的成熟与稳重使他们多了一重遵循,这一特点也体现在媒体使用习惯上。他们倾向于遵从“点赞”的原有含义,对于媒介功能的使用有种“仪式感”,担心“触犯知识分子权威感”,也担心他人无法理解自己的延伸而产生误解,普伦斯基生动地将这一现象描述为“数字化移民”的“口音”,他们必须去适应自己面临的新媒介环境,但在某种程度上他们仍保留着传统媒体时代的思维和行为方式。

与此对应的是“90后”开放的、双向互动的第二媒介时代属性。“90后”正值追逐潮流和表达自我的黄金年龄,独生子女一代的“90后”形成了勇于打破传统和“以自我为中心”的性格,加之以用户为中心的自媒体迅速发展,“90后”的自主性在媒介使用过程中得到充分体现。他们眼中的“点赞”更接近“全能型”符码,并将“赞”发展成具有多重语义的沟通工具。一方面,“点赞”被青年群体灌注了丰富的情感要素;另一方面,“点赞”也包含更为复杂的社会功能。正如雷尼·李在《数字土著侵入工场》中借一位22岁大学生之口阐述了数字化时代的代际差异:“我才是生活在数字世界中的人。对我父亲而言,数字化运用是工作;对我而言,这却是生活。”

注释:

② 中国互联网络信息中心,《第42次中国互联网络发展统计报告》,http://www.cac.gov.cn/2018-08/20/c_1123296882.htm,2018年8月20日。

③ Gerlitz C.Helmond A.TheLikeEconomy:SocialButtonsandtheData-IntensiveWeb.New Media & Society,15,no.8,2013.pp.1348-1365.

④ Bosch T:OnFacebook,“Like”CanMean“Dislike”.http://www.slate.com/blogs/future_tense/2013/04/03/dislike_button_why_facebook_doesn_t_need_one.html,2015-07-15,2017-08-15.

⑤ [美]马克·波斯特:《第二媒介时代》,范静晔译,南京大学出版社2001年版,第3-4页。

⑩ Hong C.Chen Z.& Li C.“Liking”andBeing“Liked”:HowArePersonalityTraitsandDemographicsAssociatedWithGivingandReceiving“Likes”onFacebook?Computers in Human Behavior,68,2017.pp.292-299.