导歌剧需要专业的“厨艺”

景作人

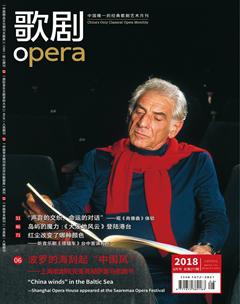

在当今中国歌剧舞台上,有一位“勤劳”的名家——作为歌唱家,曾几何时,他是活跃在中国歌剧舞台上的优秀男中音:作为导演,他曾多次获得文华导演奖、文华表演奖中国歌剧节优秀导演奖、文化部优秀剧目展演优秀导演奖等奖项,导演过多部中外优秀歌剧和音乐剧作品——他就是歌剧表演艺术家、中央歌剧院当红歌剧导演王湖泉。

人们常说,导演、指挥、总监这些人身上都有同一种特征,即艺术上是“杂粮控”,性格上是“领导控”。二者相融,便产生出一种特殊的,被称之为“大咖”的气质。王湖泉亦如此,他被业内称为“大咖”是理所当然的。然而,王导并非那种“雷声大雨点小”,整天靠“吹胡子瞪眼”施放威严来立足的“咆哮者”,也不是那种整天唯唯诺诺,动辄看人脸色的“面瓜”。他是一位真正的导演,一位熟悉音乐,深懂歌剧的歌剧导演。

从歌唱家到导演:潇洒走一回

看看王湖泉的艺术履历,便可知他是一位多么资深且经验丰富的歌剧艺术家。王湖泉先后毕业于中央音乐学院声乐歌剧系和中央戏剧学院导演系研究生班,是中央歌剧院国家一级导演(技术二级)、中国戏剧家协会会员、国务院政府特殊津贴获得者。作为歌唱家,他曾在歌剧《费加罗的婚礼》《弄臣》《驯悍记》《卡门》《马可·波罗》《江姐》等中外歌劇中饰演主要角色:作为导演,曾执导过《塞维利亚理发师》《图兰朵》《汤豪舍》《莱茵的黄金》《女武神》《齐格弗里德》《众神的黄昏》《江姐》《杜十娘》(复排)、《小二黑结婚》《白毛女》(复排)、《辛亥风云”“山林之梦”《红帮裁缝》《我的母亲叫太行》“蔡文姬》《神女》《红色娘子军》《虎门长啸》等中外作品。

王导当歌唱家演歌剧那是30多年前的事,令人惊诧的是,当年《弄臣》中的里戈莱托,《卡门》中的斗牛士埃斯卡米约(两部剧均为中央歌剧院演出剧目),却在正当红时来了一个“华丽转身”,考入中央戏剧学院导演系,成为导演大师曹其敬麾下的研究生。果断改行。不当歌唱家当导演,这是王湖泉步入中年时所做出的重大决定,只为在艺术上“潇洒走一回”。

我看过的王导执导的第一部作品,是20年前由中央歌剧院青年演员主演的罗西尼歌剧《塞维利亚理发师》,那次演出让我由衷感觉到,王湖泉作为一名歌剧导演的潜在能力。他在导演理念上有很多新的想法,而且对年轻演员仔细观察、迅速了解和果断利用,能充分把握每个人的特点。他熟悉作曲家的音乐,谙熟剧中所有的重要唱段及整部歌剧音乐的走向。正因为如此,他的执导便自然达到了“以突出音乐表现来展示戏剧功能”的效果。

事实证明,王湖泉当歌剧导演比当歌剧演员更能发挥所长。自那次执导《塞维利亚理发师》后,他就开始频繁参与中央歌剧院上演的西方经典及原创剧目。进入新世纪后,他先是协助恩师曹其敬执导了中国原创歌剧《杜十娘》和《霸王别姬》,之后又独立执导了包括瓦格纳《尼伯龙根的指环》四联剧在内的一系列经典歌剧,逐渐成了中央歌剧院的“当家主导”。

最近几年,王湖泉又先后执导了若干部中国原创歌剧,且均为国家艺术基金的资助作品,如河南省歌舞剧院的歌剧《蔡文姬》,海南省委宣传部、海南省文联的歌剧《红色娘子军》(后与中央歌剧院合作),湖北省民族歌舞团的歌剧《神女》,福建省歌舞剧院的歌剧《虎门长啸》等。在执导这些作品时,王湖泉呕心沥血、废寝忘食,他的努力为的是向观众呈现出优秀的、带有时代感和艺术魅力的中国新歌剧,同时也希望通过大量的艺术实践,贯彻自己的歌剧执导理念,为实现中国歌剧在民族化道路上的快速跨越做出贡献。

我与王湖泉导演是多年的老同事、老朋友,平日里时常相聚小酌,探讨艺术。我自感对王导熟悉得不能再熟悉,因此在认知上存在一些“先天优势”。在我心中,王湖泉是一位对歌剧艺术有着深入了解的艺术家,他专业基础扎实,执导观念先进且富有具体的实效。在执导歌剧时,他能够将音乐思维与戏剧思维合理地结合起来,从而使音乐通过戏剧内涵的展示得到发挥。由于他本身是歌唱家,能够敏锐地捕捉到剧本中的音乐隐线,继而在执导中通过作曲家的音乐脉络烘托出戏剧情节的高潮。

现如今的原创歌剧艺术制作中,导演的问题是除编剧之外最受关注的,人们看到,很多原创歌剧都是由话剧导演、舞剧导演、戏曲导演、电影导演甚至电视剧导演来执导的,这些歌剧从头至尾什么都有,就是没有音乐的脉络走向及层次展开,更没有音乐与戏剧有机结合而展现出的情节高潮。很多歌剧最终呈现出的是歌舞晚会式的“四不像”,而绝非真正意义上的歌剧,如此例证实在太多,着实令人无可奈何。

然而导演王湖泉是个例外。他身为专业音乐家,对歌剧本质的了解十分透彻,故在执导作品时,非常擅长从音乐角度出发,对戏剧的进展、角色的调度、场面的处理等方面进行了有的放矢的安排。他执导的歌剧,戏剧与音乐相结合的效果发挥得很好,人们很容易理解音乐的主线,且没有那种“戏不够,舞来凑:情不足,电声轰”的场面。

一般来说,歌剧导演都是极端的性情中人,脾气暴躁、情绪易怒可谓常事。王湖泉导演却是个特例,他本人性情温和,神态亦很憨厚,对待演员大众,总是和谐相处、共享艺术。然而,他又是一位极其“易怒”之人,因为他对待艺术容不得半点瑕疵,哪怕你跟他私下里是开怀畅饮的好友,但若在排练场上不认真,他也绝不会给你留半点面子。

王湖泉如此要求别人,对自己的要求则更严,他信奉以身作则,更信奉身教重于言教。有一阵他身体不好(多种疾病缠身),但为了排戏,他始终坚持一天三班在排练场上大喊大叫,自己却偷偷地大把吃药。正因为如此,王湖泉导演的人缘颇好,一般来说,他每排完一部戏,都会结交一大批当地院团的朋友,这些朋友多为年轻人,对王导是又敬又爱,他们总会想尽一切办法,在王导结束工作之前让他酩酊大醉一回。

从艺术到美食:艺多不压身

王导不仅是歌唱家,还是名导演,可谓是一个十足的“杂粮控”。其实,王导在生活中还有一“控”,那就是美食。要说厨艺,他在中央歌剧院无人匹敌。他是那种既有理论又有实践的厨艺家,对于名菜制作有着多样化的研究。关于这一点,我曾与他于小酌中切磋,发现他的厨艺极有条理,对每道菜的食材、配料、烹制、火候,都如数家珍。后来我发现,王导的厨艺步骤和技艺,与他执导歌剧时的风格极为相像。他导戏时就像是在做菜——剧本、音乐、角色、情节一一排列,每一项都如同食材般熟记在心:而调度、安排、进展、收束等导演手段,亦与他做菜时的煎炒烹炸、色香味全如出一辙,这真是一种有趣的巧合。

说到“家庭厨艺”与“歌剧厨艺”的对比与结合,王导的确颇有经验和心得。如同做菜时备食材、作料一样,王导在排练前喜欢“拆戏”,即将剧本做“化整为零”式的处理。他经常在他的排练札记中对各幕情节反复进行分解演练,努力思考剧作家在细节上的构想,逐步摸清其中的音乐隐线与戏剧规律。这一切弄清之后,他再“化零为整”,将各幕之间的情节主线与角色特点合二为一,从中找到整体的戏剧内涵及其表现方式。而这一整套职业化的运作手段,与他在展现厨艺时的层次步骤颇相一致。

很多人都知道,王导排戏时喜欢先抓重点。譬如在导一部新戏时,他总是先将剧中主要角色的“对手戏”排好,接下来再扩大到几个角色的重唱及十几个人的小合唱,最后才是群众性的大合唱(歌剧的大场面)。这种从核心抓起,以点带面的方法,为排演歌剧的整体操作带来了很大益处。

王导排戏抓重点,根源在于他能够发现歌剧中的戏剧节点,且善于在主要角色的性格塑造上做文章。如,他在执导歌剧《蔡文姬》时,就对蔡文姬这个角色进行了深入地挖掘。在实际操作中,他并没有赋予蔡文姬过分的多愁善感,也没有突出其清高才女的气质,而是将这个不寻常的历史人物,塑造成为一个胸怀大志且又历经苦难的女人,其与众不同的轩昂气质,颇令观众感叹和敬佩。

为了塑造好这个人物,王导对角色的各个方面都进行了研究,付出了大量的心血。执导时,他对饰演蔡文姬的王庆爽提出了很多具体要求(包括演唱时如何站位,与什么样的人接触采用什么样的举止,表现悲情、温情与激情时的分寸把握等),让这位年轻歌唱家加深了对于角色的认识和理解。后来的现场演出证明,王导所提出的建议都是正确和有意义的。

在执导《红色娘子军》时,王导同样显示出独特的执导能力。对于这部场面宏大,角色情感丰富的戏,王导在执导时显得很镇定,在关键戏的处理上很有分寸感,对于大场面的调度亦显得颇具章法。可以说,《红色娘子军》的演出成功,王导在其中发挥了重大的作用。而面对由不朽经典芭蕾舞剧改编而成的歌剧《红色娘子军》,王導所表现出的勇气和决心也是一大亮点。正是这种勇气和决心,给所有的参演人员带来了一种坚定的信念,也正是这种信念,最终成了这部歌剧演出成功的保障。

最佳导演:以点带面展现驾驭能力

最近,王导在福州执导了歌剧《虎门长啸》,这是福建省歌舞剧院获得国家艺术基金资助的创演项目,该剧由林戈明编剧,骆季超作曲。对于这部以“虎门销烟”为基础而创作的歌剧,业内人士及广大歌剧爱好者都十分期待。鉴于它的重要性和影响力,福建省歌舞剧院下了很大功夫,他们在创作人员、演出人员及后勤保障人员方面进行了精心的安排和准备,足见其重视程度。

王湖泉此次被选中担任本部歌剧的导演,实为偶然中的必然。福建省歌舞剧院院长、歌唱家孙砾曾表示,王导是他为《虎门长啸》这部歌剧所选择的最佳导演。果不其然,王导为这部歌剧带来了很大的动力,尽管排戏的时间不足一个月,各方面的条件亦很艰苦,可王导还是带领大家很好地完成了这部歌剧,并在演出中受到了各方面的好评。

我观王导这次的执导,深感他掌握了对大歌剧的整体驾驭能力。《虎门长啸》有许多宏大的场面和多层次的角色对峙,王导在排这部戏时,除了像以往那样重视核心角色的“对手戏”外,还特别注重了舞台群众场面的调度,使本不太出色的合唱团(福建省歌舞剧院自身没有专业合唱团)尽可能地发挥出高水平,从而达到相对壮观的场面化效果。

众所周知,在《虎门长啸》这部歌剧中,林则徐是最重要的人物,其余如邓廷桢、关天培、义律、奕坤、琦善、老贡生等,亦是很有分量的角色。除此之外,本剧中还有曹素吟、何贞丽、义律妻、林则徐妻、贡生妻等众多女性角色,真可谓人物繁复、关系混杂。纵观全剧,从导演的角度来看,无论是舞台呈现还是混搭站位,角色安排上都有着相当困难的调度障碍,况且这些角色性格差异大,音乐上声部变化多,在总体协调上非常不容易。

然而王导却并未因种种客观原因而丧失信心,他在执导时始终坚持以点带面、合理规划,不仅使角色的重点戏非常出彩(如下半场林则徐失意饮酒而歌的情景),还将舞台上的各种场面处理得井井有条,其过人的调配能力不得不令人感到钦佩。

此外,这部歌剧在演出时,不管有多少人物站在舞台上(包括群众合唱),其声音都未受到过分的压制。为此我经过观察后发现,演出过程中,舞台上所有的演员在演唱时都是面向观众的,因此他们的声音就能直接传入观众的耳中。如此专业的细节,一看就是王导的刻意安排。我想,也只有像王导这样当过歌唱家的导演才能够有意识地做到这一点。

时过境迁,如今人们在欣赏歌剧时,对视觉效果的要求已经不亚于听觉效果。然而不管怎样发展,歌剧艺术的规律都是不容违背的,否则,歌剧就将沦为一种“群众晚会”,从而失去了歌剧真谛。“音乐的戏剧,戏剧的音乐”,这句话应该是一切歌剧创作的根本依据。而对于歌剧导演来说,如何将这句话的含义吃透,继而坚决彻底地在自己的导演过程中执行,这将是衡量一位歌剧导演专业水准的尺度之一。当然,在这方面王导是不会居后的,因为他身上有着一种特殊的“厨艺”。而这种“厨艺”,就是他作为一位歌剧导演的贴身法宝。