滦河口典型盐生植物的生态化学计量特征研究

谭海霞 金照光 孙富强 彭红丽 杨 卓 耿世刚,3*

(1.河北环境工程学院,秦皇岛 066000; 2.昌黎黄金海岸自然保护区管理处,秦皇岛 066000; 3.燕山大学,秦皇岛 066000)

生态化学计量学是利用有机体所需的碳、氮、磷等多种元素的比率来研究生态过程和生态作用的一种方法,有助于解决植物与生态系统中养分供需平衡问题,对于理解养分元素循环过程,植物适应环境变化所形成的生存策略的研究具有重要意义[1]。我国盐生植物生态化学计量学研究区域集中于双台河口、闽江口、黄河三角洲等地区[1~5],张森等研究了黄河三角洲滨海湿地典型植被的化学计量学特征,结果表明芦苇和盐地碱蓬氮磷比均表现出地上部分大于地下部分的特征;胡伟芳等收集中国52个采样区湿地植物不同器官和全株样本的N和P含量,探讨植物器官、生长期、植物类型、湿地类型和气候带对湿地植物N和P生态化学计量学特征的影响,中国大部分湿地植物叶片N∶P<14,表现为N限制;蒋利玲等研究了互花米草等植物的化学计量内稳性特征。滨海河口海湿地是典型的海陆交互地带,具有不同生物地球化学循环模式的复合生态系统,不同区域往往具有不同的特征。滦河口湿地是秦皇岛市最大的河流冲积型沿海滩涂湿地,是最早在我国发现的珍稀鸟类黑嘴鸥的四个重要繁殖地之一,维系了大量水生生物的生存发育,但由于人为开发活动,滦河口湿地原有的自然生态被破坏。目前对于滦河口湿地区域的盐生植被研究还很少,特别是滦河口植被生态化学计量学还未见报道,确定滦河口湿地植被的限制性营养因子及其生长适应特性,对指导该区域的植被恢复具有重要的意义。

为此本研究以滦河口湿地植物为研究对象,通过对滦河口4种典型盐生植被翅碱蓬、獐毛、芦苇、柽柳生态化学计量特征的研究,分析植物种间的C、N、P含量的差异及营养元素化学计量比之间的关系,以期回答以下三个问题:(1)揭示滦河口湿地植物对不利环境适应防御策略;(2)不同盐生植物化学计量学的相关性;(3)滦河口湿地植物生长限制因子。

1 研究区与研究方法

1.1 研究区概况

选择滦河口湿地为研究区域,位于河北省秦皇岛—唐山交界处,总面积7 657.89 hm2,占河北省湿地总面积的2.76%,区域范围包括秦皇岛昌黎县南部至唐山乐亭县的浪窝口沿岸现代滦河三角洲滨海陆域和潮间带。属暖温带半湿润大陆季风气候区,处于不规则半日混合潮,多年平均降水量578 mm,主要集中在6~9月,近海土壤含盐量高,淡水资源贫乏。研究区由盐生草甸、沙中生草甸和人工植被构成,盐生植物主要包括盐地碱蓬(Suaedasalsa)、芦苇(Phragmitescommunis)、柽柳(TamarixchinensisLour)、獐毛(Aeluropussinensis)、补血草(Limoniumsinense)等。盐地碱蓬(Suaedasalsa)、獐毛(Aeluropussinensis)、补血草(Limoniumsinense)等多为盐土植物的优势种类,主要分布在盐渍化生境;芦苇(Phragmitescommunis)多为单优势种群落或寡优势种群落,主要分布在积水洼地;柽柳(TamarixchinensisLour)多分布在盐生草甸,形成盐生灌丛。

1.2 研究方法

1.2.1 样品采集与处理

根据研究区滨海盐土环境和优势种由海滨向陆地划分4个采样区,在每一位点设2~3个1 m×1 m样方,采用对角线法采集样方中的植物样品,将植物的根、茎、叶分离且标记,在60℃下烘干至恒重,研磨过筛,保存在聚乙烯塑料袋中待测。

元素测定:植物碳含量的测定:重铬酸钾容量法;植物全氮含量的测定:凯氏定氮法;植物全磷含量的测定:钼锑抗比色法。

1.2.2 数据分析

利用Excel2017,SPSS22和Origin8.6软件分别进行数据处理、统计分析及绘图。计算4种植物生态化学计量指标值均用干质量(g·kg-1)表示,统计数据以平均值±标准误差表示,采用One-way ANOVA和Kruskal-Wallis H对各植物的化学计量指标进行差异性检验;植物养分含量及生态化学计量相关性采用Pearson法分析。

2 结果与分析

2.1 不同盐生植被的碳氮磷含量及生态化学计量特征

滦河口湿地盐生植物养分含量及计量比特征如表1所示。4种植物的碳、氮、磷含量C∶N、C∶P、N∶P差异性显著(P<0.05)。其中碳含量均值变化范围为(212.40±3.67~291.38±3.68)g·kg-1,变化趋向:TC>PC>AS>SS;氮含量均值变化范围为9.68~14.43 g·kg-1,变化趋向:PC>TC>AS>SS;磷含量均值变化范围为0.86~1.6 g·kg-1,变化趋向与碳含量相一致;4种植物间化学计量比存在较大的差异,其中盐地碱蓬C∶N、C∶P、N∶P值均最高(22.03±1.32、249.88±17.71、11.33±0.67);C∶N、C∶P值最小的均为芦苇(13.36±1.88、147.95±23.78);N∶P值最小为柽柳(9.05±0.49),整体表现为:C∶P>N∶P>C∶N。

2.2 不同盐生植物各营养器官碳氮磷含量及生态化学计量特征

由图1可知研究区4种植物各营养器官C、N、P养分含量及生态化学计量特征。不同植物营养器官C、N、P的含量的变化范围不同,根、茎、叶含量变化范围分别为:279.85±3.92~198.82±3.37、259.45±3.35~130.22±3.84、334.85±4.77~252.2±3.39,且均表现为碳含量>氮含量>磷含量;根、茎、叶的含碳量最高的植物均为柽柳(279.85±3.92、259.45±3.35、334.85±4.77),含碳量均表现为:叶>根>茎;4种植物的叶片氮含量均低于全球植物叶片的氮含量20.60 g·kg-1[6],除柽柳外,其他植物的含氮量均表现为叶>茎>根,根、叶含氮量的最高植物为芦苇(219.25±3.74、17.79±2.41);各营养器官的磷含量均值含量变化幅度不大,差异不显著,柽柳根的磷含量最高(2.15±0.41)。

研究区4种植物的根茎叶生态化学计量比值差异不显著,C∶P值均大于C∶N和N∶P;獐毛、盐地碱蓬各营养器官C:N计量比变化趋势为叶>根>茎,芦苇表现为叶>茎>根;4种植物的C∶P、N∶P变化趋势表现为:獐毛为叶>茎>根;芦苇为叶>根>茎;盐地碱蓬为根>叶>茎,柽柳为茎>叶>根。

2.3 植物养分含量及其化学计量特征的相关性

滦河口湿地植物养分相关性整体上表现为C、N间存在微弱相关性(P=0.01,R=0.202),而N、P呈极显著相关(P=0.001,R=0.9),C、P(P=0.037,R=0.402)间呈较弱的相关性。

注:同列不同字母表示差异显著(P<0.05) AS.獐毛;PC.芦苇;SS.盐地碱蓬;TC.柽柳

Note:Different letters in same column represent significant differences in different growth phase(P<0.05); AS.Aeluropussinensis; PC.Phragmitescommunis; SS.Suaedasalsa; TC.TamarixchinensisLour

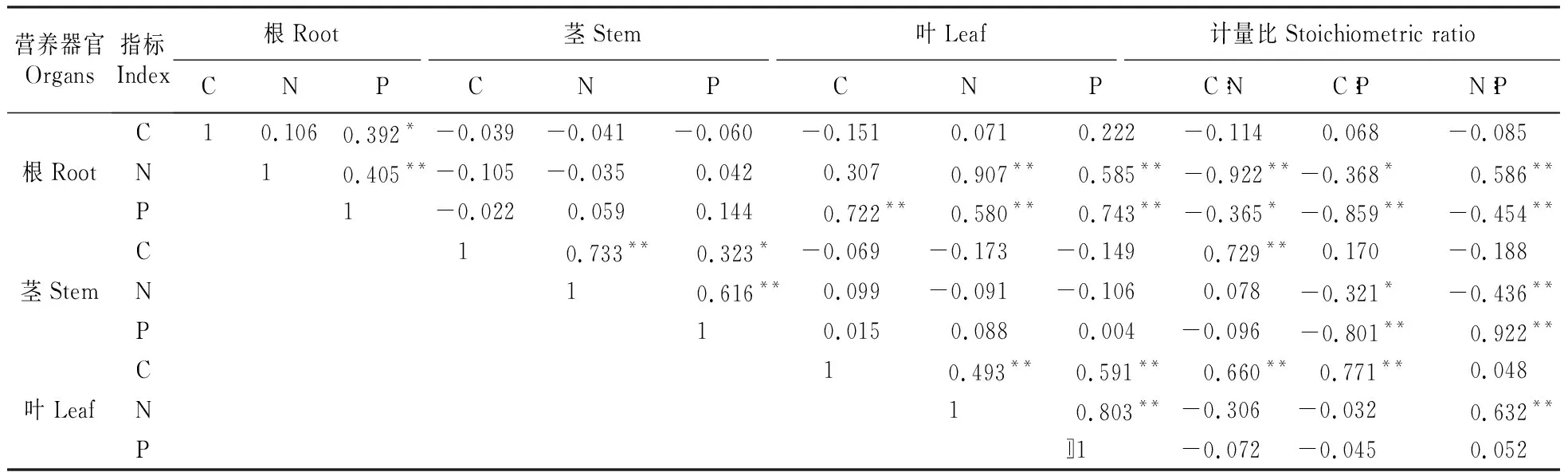

滦河口湿地植物不同营养器官的生态化学计量的相关性特征见表2。由表2可以看出,植物根C含量与P含量呈弱相关(P<0.05),根N含量与P显著正相关P<0.01),与C∶N呈现极显著负相关(P<0.01),根P含量与C∶P呈极显著负相关(P<0.01);植物茎C含量与C∶N呈现极显著正相关(P<0.01),茎N含量与P极显著正相关(P<0.01),与C∶P呈现显著负相关(P<0.01),茎P含量与N∶P、C∶P呈极显著负相关(P<0.01);植物叶C含量与C∶N呈现极显著正相关(P<0.01),叶N含量与P极显著正相关(P<0.01),与C∶P呈现极显著负相关(P<0.01)。叶C含量与根P含量呈现极显著正相关(P<0.01),叶N含量与根的N、P呈极显著正相关(P<0.01),叶P含量与根的N、P呈极显著正相关(P<0.01)。

表2 滦河口盐生植物养分含量及生态化学计量特征的相关性

3 讨论

3.1 滦河口植物养分含量的差异性

植物的碳氮磷含量反映植物对环境的适应防御对策。研究区植物碳、氮、磷含量、C∶N、C∶P、N∶P差异性显著,证实滦河口湿地植物养分利用存在明显的种间差异,不同植物对养分利用的策略存在差异性。植物碳含量是研究碳储量的关键要素之一,滦河口湿地植物碳含量差异显著,木本植物>多年生草本>一年生草本,由陆生环境向湿生环境碳含量逐渐减少,研究区总碳的平均含量为234.58 g·kg-1,4种优势植物碳含量范围(212.40±3.67~291.38±3.68)g·kg-1,略低于Reich等研究的全球植物平均值(464.20±32.1 g·kg-1)[7~8],说明研究区整体上碳储量可能偏低,这与滦河口湿地破坏和污染有关。近年来滦河口湿地上游兴建水库,引起河口过渡段面积缩小,湿地景观被破坏,植物多样性减少进而降低了滦河口植被的固碳能力。

植物对营养元素的吸收及运输机制不同,导致各器官中养分积累的不同。研究区柽柳、芦苇、獐毛、盐地碱蓬4种盐生植物的营养器官C、N、P含量存在显著差异。从植物不同部位氮含量比较可以看出,呈现出茎叶部分>根的规律,说明湿地植物适应滨海河口湿地氮限制环境以保持其平衡生长的一种生长策略。由于滦河口滨海湿地的土壤受潮汐的作用,含有较高的难被植物积累的Ca-P[9],除芦苇外,其他植物叶P含量均低于全国平均水平(1.21±0.99) g·kg-1[10],表现为叶茎<根,证实湿地盐生植物为提高根系对土壤盐分和水分的适应能力,将磷优先分配给植物根系,以提高根系对营养物质的吸收。研究区4种典型植物叶片碳氮磷含量的差异性表明了其不同的生长策略。叶片C含量高,说明其比叶重大,植物净光合强度低,增长速度慢,具有较强的防御能力,N、P含量高,叶片的净光合速率越高,生长速率越快,对养分的争夺能力越强。柽柳叶片含碳量较高,表明柽柳通过增加对叶片碳的分配,提高防御能力来适应不利的生长环境。芦苇通过向叶片中组织氮磷的输入,维持正常的生理功能,获取较高的生长速率,减缓水分的胁迫作用[11],表明其采用竞争性生长策略。

3.2 滦河口植物化学计量特征及相关性分析

滦河口湿地植物养分相关性整体上表现为C与N、P相关性较弱,N与P呈相关性极强,体现了滨海盐生植物具有高等陆生植物养分计量的普遍规律[12],说明研究区域植物体C的稳定性差,N、P具有强的协同性。各营养器官C、N、P含量及其生态化学计量比之间存在不同的相关性(表2),表明植物会通过营养器官间营养养分输送积累调整来适应外界环境的变化。叶N、与叶P、根N、根C、根P之间显著正相关,叶P与根N、根P呈正相关,表明了植物营养器官根系和叶片在适应河口湿地盐碱环境具有较强的协调统一性,是盐生植物进行正常生长活动的有利保障。

植物体的C∶N和C∶P意味着植物同化积累C的能力,反映了植物体的营养元素利用效率。4种优势植物中,翅碱蓬拥有较高的C∶N值和C∶P值,碳同化能力最强;其它3种植物的C∶N值和C∶P值均略低于全球平均水平22.5和232[10~11],研究区整体上植物营养元素利用效率较低。植物叶片N∶P判断植物生长受养分限制的状况,本研究区域的4种盐生植物叶片的N∶P,除芦苇(16.43±1.42)略大于16,柽柳、獐毛、翅碱蓬N∶P均小于14,根据Koerselman和Meuleman 1996年提出的营养限制理论[12],说明研究区植物生长主要受N限制,芦苇群落生长受P限制,这一结论与胡伟芳等研究结果一致。因此,改变环境中氮磷的供应条件,促进植物群落的生产力的提高,有利于滦河口湿地生态系统的恢复与保护利用。