发展生态文明实现精准扶贫可行性研究

——以宁夏中卫市为例

尚立堃,赵宛婷,杜金晶,刘露,梁宏

(南京审计大学,南京 211815)

1 甘肃生态扶贫的现状及启示

1.1 甘肃生态扶贫发展情况

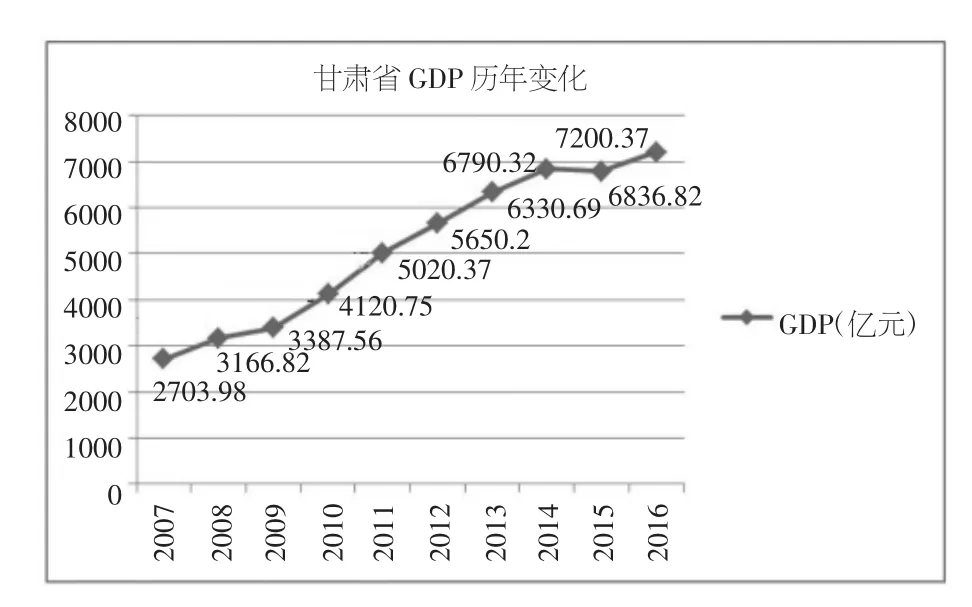

自改革开放以来,甘肃共经历了改革推动扶贫、规模重点扶贫、扶贫攻坚和扶贫开发这四个阶段,并取得了显著的减贫效果。自习近平总书记提出精准扶贫这个概念以来,甘肃省地区生产总值在2016年达到7200亿元,截止到2017年,甘肃省贫困人口为189万,比上一年减少67万。

从图2中可以看出,甘肃省农村居民人均可支配收入处于上升态势,截至2016年农村居民人均可支配收入达到7400元。

从生态扶贫来看,政府先后发布了《关于精准扶贫生态环境支持计划的实施方案》、《甘肃省特色产业发展工程贷款实施方案》、《甘肃省深度贫困地区脱贫攻坚生态扶贫实施方案》等政策用以支持贫困地区人民进行农村生态扶贫。以林果产业为例,截至去年年底,58个贫困县区林果总面积近2000万亩,占全省总面积的88%以上;林果总产量500万吨,占全省总产量的74%;林果总产值210亿元,占全省总产值的76%。以张掖市为例,张掖市近年来大规模种植文冠果,文冠果具有非常高的食用价值、药用价值、观赏价值和生态价值,同时具有生长周期快,耐寒,耐旱,耐盐碱,防沙固沙等特点。目前,张掖智慧林业木本油料特色农业产业示范基地建设项目由市发改委已经备案,规划文冠果、油用牡丹种植面积20万亩。

图1

图2

1.2 对甘肃生态扶贫的思考

1.2.1 甘肃致贫原因分析

贫困受多方面因素的影响,其主要影响因素是地理环境、当地经济发展程度以及教育水平高低,下面分别从甘肃省的生态环境、农村居民的收入来源以及受教育程度来进行分析。

第一,生态环境制约。甘肃地处青藏高原、蒙新高原、黄土高原的交汇处,西秦岭山地边缘,地势高亢,地貌类型复杂多样。全省面积居全国第七,但山地、丘陵面积占70%以上,平原、河谷川地仅占20%以上,可用来种植经济作物的面积很少,同时存在大量的沙漠地区,土地利用率很低。甘肃属于干旱地区,降雨量少,水资源短缺,同时还面临着水土流失,土地沙漠化、盐碱化等问题。甘肃严酷的自然环境制约了当地农业、农村经济的发展,是导致贫困的原发性原因。

第二,收入来源单一。贫困地区收入的主要来源是种植业、养殖业以及外出务工,但是甘肃的土地大部分是沙漠化的土地以及盐碱地,难以种植出经济效益好的农作物,限制了当时种植业的发展。甘肃的植被覆盖率低,草地多为干旱、半干旱的草场,产草量低,载畜能力差,这就限制了养殖业的发展。同时当地信息闭塞,农村居民文化程度普遍不高,外出务工主要以体力劳动为主,所以这方面的收入也不高,这也是造成贫困的原因之一。

第三,受教育程度低。要让贫困群众走向致富之路,最重要的就是要提高农户的经济效益,要想提高经济效益就要提高种植技术。多数贫困群众受教育程度低,无法很好地掌握现代科学种植技术。只有农户的整体素质提升,才能更好地掌握种植技术,提升经济效益。

1.2.2 甘肃实现生态扶贫政策分析

政府先后发布了《关于精准扶贫生态环境支持计划的实施方案》、《甘肃省特色产业发展工程贷款实施方案》、《甘肃省深度贫困地区脱贫攻坚生态扶贫实施方案》等政策用以支持贫困地区人民进行农村生态扶贫,同时甘肃省各市县乡积极响应政策,张掖市积极种植各种抗干旱抗盐碱的木本油料植物,榆中县积极种植经济林,种植玫瑰、山楂树、文冠果等树种,鼓励农户学习理论知识,进行种植技术培训,不仅可以实现乡村生态文明建设,同时还能增加贫困人口的收入。

1.3 甘肃生态扶贫的启示

通过前文的叙述,我们可以得到一定的启示,甘肃之所以能够成功进行生态扶贫,一是甘肃政府出台了一系列的政策支持贫困地区的人民进行生态扶贫。二是政府根据甘肃的地理环境以及土壤条件鼓励贫困人口种植相应的经济作物,因地制宜,提高生产效率。三是当地政府组织懂得种植技术的专业人员到贫困人口家中,教授种植的理论知识,并且进行专业的种植技术培训。

2 甘肃和宁夏相似性研究

2.1 地理环境

宁夏和甘肃都位于我国的西北部,宁夏位于甘肃的西部,两省都属于我国西部经济欠发达地区,宁夏拥有山地、丘陵和沙漠等地貌,沙漠面积较大,占全市面积的2%左右,宁夏与甘肃同时面临着水土流失、土地沙漠化、盐碱化的问题,日照充足,但降雨量偏少。

2.2 贫困人口收入

宁夏农村居民人均纯收入比甘肃农村居民人均纯收入每年高2000元左右,相差不大,但是与东部发达地区的农村居民纯收入相比,差距很大,宁夏和甘肃同处于我国西北部,贫困人口的收入主要来源于种植经济作物,养殖经济动物以及外出务工,种植农作物和养殖动物受到环境的制约,收入受到限制,外出务工以体力劳动为主,收入较少。

2.3 受教育程度

甘肃和宁夏人均受教育年限是很相近的,两省人均受教育年限大概在八年左右,也就是初中二年级,贫困人口的人均受教育年限低于该水平。因此贫困居民受教育程度较低,难以掌握先进的科学种植技术。同时对于国家的一些精准扶贫政策,贫困群众难以理解,这也对发展农村经济,提升农户经济效益带来了困难。

3 宁夏中卫生态文明建设的案例分析

3.1 建设特色产业——沙坡头景区建设

中卫市沙坡头区位于宁夏回族自治区西南部,地处腾格里沙漠东南前缘,深居内陆,远离海洋,靠近沙漠,属半干旱气候,具有典型的大陆性季风气候和沙漠气候的特点,风大沙多,干旱少雨。土壤荒漠化程度严重,特别是腾格里沙漠长期处于“沙逼人退”的困境。

多年来,由于特殊的地理环境和气候条件,决定了沙坡头区通过防沙治沙来改善生态环境的重要性。历届党委、政府立足实际,始终把防沙治沙、搞好沙区治理作为改善生态环境、促进国民经济发展的重点工作来抓,积极争取项目资金,大力发展沙产业,鼓励和支持企业、单位及广大群众广泛参与防沙治沙开发建设,加快了沙坡头区防沙治沙的建设力度,使防沙治沙及沙产业的发展取得了可喜成就。

为了大力发展沙坡头景区,中卫市决定推出一些具有“含金量”的政策,给予“真金白银”的支持。设立旅游发展专项资金,中卫市财政设立2000万元旅游发展专项资金,专门用于支持旅游产业示范区重点项目规划、配套设施建设、创新旅游产品开发、贷款贴息和市场营销宣传等;同时创新投融资体制,旅游开发土地出让价款政府净收益全部用于旅游基础设施建设,组建沙坡头旅游产业集团和旅游业贷款担保中心,探索设立旅游基金和发行企业债券,引入有实力的企业,参与中卫旅游投资和管理,增强中卫旅游投融资能力,积极推动沙坡头旅游景区上市。实施税收优惠政策,凡符合中卫旅游发展总体规划的项目,按照鼓励类项目落实国家和自治区的各项旅游投资税收优惠政策,并视情况适当采取定额税办法降低税额标准,鼓励企业投资旅游产业。设立旅游发展贡献奖,树立全社会重视旅游、支持旅游的浓厚氛围,打造全国一流的“政策洼地”和“服务高地”。

中卫致力于打造旅游发展的“创新平台”,推进管理创新、产品创新、环境创新和营销创新。完善由市委书记和市长担任组长的旅游产业发展领导机构及其运行机制,成立市旅游规划委员会,聘请国内旅游界知名专家组建专家咨询委员会,凡重大规划和重点旅游项目必须通过专家咨询。深度开发旅游资源,打造旅游精品,建设世界沙漠博览园、国家沙漠主题公园、黄河沙坡头大峡谷、千年党项民俗村、“大河之舞”主题文化公园、沙漠王朝酒店、腾格里湿地度假区等精品旅游项目,举办国内外独具特色的沙运会、大漠黄河国际旅游节、中国超级皮卡大赛等节事活动,不断提升中卫旅游品牌。

3.2 打造农业品牌——中宁县枸杞种植专业合作

中宁枸杞子种植农场位于宁夏回族自治区中宁县以西130公里处,周边无工业污染,生态环境良好,得天独厚的自然造化,赋予了旭彤枸杞驰名天下的美名。中宁枸杞子种植农场地处优良枸杞园八千亩所在地--宁夏中宁县。所产枸杞果大、色红、味甘、肉厚、籽少。鲜果经自然晒干后精制而成,富含铁、磷钙锂硒、锗等与人健康长寿相关的元素居全国同类产品之首。2001年1月中宁枸杞被国家工商行政管理局商标局注册成为全国唯一的以原产地命名的枸杞证明商标。中卫市已成为名副其实的“世界枸杞之都”。中宁枸杞子种植农场为种植加工批发为一体的民营企业,为全国部分超市、经销商、药材公司及药厂提供货源。

“中宁枸杞”是全国唯一以枸杞原产地命名的证明商标,2009年“中宁枸杞”被评为“中国驰名商标”。目前全市枸杞种植面积达到36万亩,其中创建全国绿色食品原料(枸杞)标准化生产基地10.4万亩,有机枸杞出口原料生产基地3万亩。

已开发出了枸杞果酒、枸杞籽油、枸杞花蜜、枸杞芽茶等六大类几十个产品种类,培育出了“宁夏红”、“早康”、“杞芽”等一大批知名品牌。在全国136个大中城市建立了销售网点,产品远销美国、英国、韩国、日本、新加坡、台湾、香港、澳门等十多个国家和地区。

3.3 加强教育——中卫教育厅自治区财政厅关于扩大全区学前教育资助范围的通知

为进一步加快宁夏学前教育的发展,完善宁夏学前教育资助政策,宁夏从2015年秋季学期起,扩大学前教育资助范围。今后学前一年教育资助实行以政府投入为主,学校、企事业单位、社会团体及慈善爱心人士积极参与的制度。

该政策以市、县(区)为单位,建立健全学前教育家庭经济困难和孤、残儿童数据库,对符合资助条件的学前儿童按时足额资助。以城乡家庭经济困难、孤儿和残疾儿童为主要资助对象,同时,进一步提高对南部山区学前教育家庭经济困难儿童的资助比例。

此外,各幼儿园要建立完善并落实事业收入中提取3%~5%的资金,用于减免家庭经济困难儿童的保教费及提供特殊生活困难补助等制度。各市、县(区)要进一步建立和完善相关优惠政策措施,积极引导和鼓励企业、社会团体及个人等捐资助学,帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。

学前教育资助工作实行幼儿园法人代表负责制,园长是第一责任人,对资助工作负主要责任。幼儿园要根据国家、自治区有关规定指定专人具体负责这项工作,建立专门档案,将儿童申请表、受理结果、资助金发放等有关凭证和工作情况分年度建档备查。自治区教育厅、财政厅要求各级教育、财政部门要建立健全学前教育资助资金使用监督制度,开通举报电话,加强对资助经费使用的监督,对虚报人数、截留、挪用、克扣资助经费的单位和个人从严查处。

3.4 整村扶贫推进——贫困村定点帮扶全覆盖

为了扩大扶贫工作的覆盖面,宁夏中卫市按照“重点发展特色农业”的要求,实施贫困村定点帮扶全覆盖,精准扶贫、精准脱贫,加快全面建成小康社会进程。

根据不同的地理环境,因地制宜地种植经济作物是农业发展的新方向,新未来。这不仅有利于农作物的生长,更能与保护生态环境相结合,形成多样化的生态结构。沙坡头区香山乡米粮川村硒砂瓜产业,兴仁镇牛羊养殖产业,宣和镇敬农移民区经果林产业中宁县喊叫水乡黄花菜示范种植产业,撒不拉滩移民区菌菇产业,贺口子村羊只育肥和贩运产业,海原县关桥乡冯湾村硒甜瓜产业,西安镇万亩有机枸杞产业,史店乡田拐村红梅杏产业扶贫产业……都获得了不同程度的成功,特色生态农业百花齐放,覆盖不同的贫困村。

为了实现贫困村定点帮扶全覆盖,中卫市还建立了干部联系机制,选派第一书记进驻乡村,指导贫困群众实现脱贫。据统计,17年安排33名厅级干部联系帮扶28个贫困乡(镇),152名县处级干部联系帮扶152个贫困村,抽调市县两级9176名干部职工对全市30877户贫困户开展帮扶工作。通过举行干部帮扶培训班,使生态文明建设实现精准扶贫的精神深入干部的心中,而他们又把这个思想带到贫困群众中,使他们不断更新思想观念,更好的因地制宜发展产业。

为了巩固精准扶贫的成果,使得扶贫推进卓有成效,中卫市还不断创新考核机制,并将此作为推动产业化扶贫的强大动力。首先建立健全绩效考评管理机制。把精准扶贫纳入各级党委政府绩效考核内容,坚持“双轮驱动”,不仅对村单位和县市驻村扶贫工作实施考核,也对村资金整合单位及县市资金整合情况进行考核。通过仔细了解问题,更好的对症下药。通过定期与不定期、定量与定性、上级评与群众评、互评与自评结合、重点考核与一般考核、督查考核与跟踪调度的考核方式,并充分运用现代手段,随机抽样、网络评价,并将结果记入档案卡,全面增强档案卡在推进精准扶贫中的促进作用,以便于跟踪评价。最后是严格使用考核评比结果。要根据考核情况,档案卡记录,对工作不力的干部进行批评教育,对工作得力工作出色的干部要给予表彰,要让有能力,能干事,有上进心,能引领贫困户脱贫的优秀干部得到提拔重用,以形成正向反馈。

在过去一年,中卫市使全市69个贫困村整体推进、40个贫困村脱贫销号、36683人脱贫。不远的将来,中卫市的扶贫工作还将更加深入,覆盖面更加广泛,使贫困村民的生活水平迈上更高的台阶。

4 问题研究

4.1 产业发展薄弱,农民增收困难

造成宁夏中卫农村贫困的最主要原因是产业结构单一、农民增收渠道少。据相关调查显示:农村特色产业存在投入资金不足,产品质量参差不齐,产品附加值低,产业链短,品牌建设落后等问题。硒砂瓜有规模但质量跨度大,养殖业有规模但市场较为饱和。龙头企业带动力不强,以特色农作物为主导产业的村庄、以养殖业为主导产业的村庄和以粮食为主导产业的村庄占比较高。农民家庭的主要经济来源取决于农民工外出进行打工。大多数农民参与产业结构调整的能力比较脆弱,收入渠道单一,经济收入增长较慢。

4.2 政策法律体系不健全

就宁夏而言,生态文明建设与扶贫具有重要的意义。为了加快生态文明建设和扶贫,宁夏先后出台了一系列的政策法规,但更多的是针对生态文明建设,或者是只是针对扶贫,很少有把生态文明建设和精准扶贫相结合起来的政策和地方法规。显而易见,宁夏生态文明建设与精准扶贫相结合的政策法律体系仍处于起步阶段,存在着一些不足,对于宁夏目前的生态文明建设与精准扶贫相结合的方方面面的发展不能起到有效的法律制约作用。

4.3 政府体制不完备

宁夏各部门领导对精准扶贫和生态文明建设持高度关注,在发展扶贫产业、实施民生工程、落实环境保护等方面都加入了生态文明的相关理念。但在实际的活动中,生态文明建设与精准扶贫的相互作用依旧存在着体制不完备、运行效率低下,工作制度不完善、部分工作人员存在只注重结果不关注过程的现象,考核制度不全面、无法行之有效的考核扶贫结果,监督机制有效性较差、群众反馈渠道较单一等问题,限制着生态文明建设与精准扶贫互动的落实和发展。

5 实施生态文明建设以实现精准扶贫的对策建议

5.1 加强当地居民对生态文明建设下精准扶贫的认识

目前国家大力倡导建立在生态文明下的精准扶贫,当地政府大力支持,加大投资力度,但通过我们的调查问卷和实地调研,在当地居民当中,生态文明建设的宣传力度还是不够。尤其是处于环境严重恶化的深度扶贫地区的居民,对于生态文明建设仍认识不足,行动力度不大。因此需要当地居委组织有针对性地加大宣传力度[1]。

5.2 开展特色资源参观项目

每个地区由于地理位置和历史发展的不同,都会在长期发展中形成自己独特的地域文化。在精准扶贫过程中:

一是可以深度挖掘当地的特色区域文化,重点打造特色的资源参观项目。拿宁夏来说:宁夏作为回族自治区,拥有大量的少数民族资源,在近年生态文明建设下精准扶贫中,当地可以建设生态文明下的少数民族特色村寨项目,目前自治区民委非常重视少数民族特色村寨建设,重点打造了一批具有穆斯林风格的特色村,在打造过程中需要结合当地实际,充分利用资源优势,突出亮点,突出民族特色,集中打造成新农村建设的典范、生态文化旅游的亮点。

二是在建设少数民族村寨过程中整合各个部门的资源和人脉,利用少数部门资金,大力整改,做到统筹兼顾,将特色文化发挥到极致;

三是通过少数民族特色村寨的建设,充分发挥少数民族特色资源,通过抓住特色资源的发展,给当地少数民族带来经济支持和发展,使得当地人民真正改善经济状况,享受到福利;

四是要做到可持续发展,大胆创新,在挖掘回族特色文化的过程中,注重保护当地文化,做到在保护中谋求发展,在发展中注重保护;

五是注重传统文化与现代文化相结合、人文景观与自然景观相结合、文化资源保护与利用相结合,确保民族文化得到有效传承和发展[2]。

5.3 建设特色生态旅游景区

每个地区由于自身的独特地域地貌,或沿海或地处盆地,依托不同的地貌就地取材,构建特色的生态旅游景区。宁夏地处我国地质、地貌“南北中轴”的北段,在华北台地、阿拉善地与祁连山褶皱之间,接近中国版图几何中心。境内山地迭起,平原错落,丘陵连绵,沙地散布。共同构成了宁夏丰富多彩而又富有鲜明特色的生态旅游景区。宁夏生态旅游景观总体分为三类:

一是以黄河湿地为主的水域风光景观;

二是以贺兰山、六盘山为主的山岳景观;

三是以腾格里沙漠为代表的沙漠生态景观。

5.4 构建有机无土栽培种植园

经过问卷调查后发现,在需精准扶贫地区多数都是由于生态坏境恶化导致农业产量不足,当地无其他可利用资源,因此在精准扶贫过程中,在重视当地生态环境保护的情况下,需要采用技术手段促进农业发展,发掘另一种资源。宁夏目前生态环境恶化,森林、草原遭受到严重破坏,据宁夏林业局及农牧局提供的资料,截至2013年底,宁夏森林覆盖率仅为8.3%,全区共有草地260.2万,其中67.3万遭受到不同程度的人为破坏,再加上连年的干旱、鼠灾、虫害的原因,全区有97%的草原发生了不同程度的退化。水土流失严重、草原沙漠化问题突出、水资源短缺和破坏问题日益严重,概括为三句话就是总量最严重、匹配不合理、浪费和污染严重等环境问题。宁夏目前的生态坏境构建单纯的采摘种植园会耗费大量资源且无法形成大规模效益,可以尝试构建有机无土栽培种植园,采用游览观光、采摘体验、技术研发三管齐下。