伴单克隆IgG1沉积的增生性肾小球肾炎

李 娟 周 伟 程 震 梁少姗 刘志红

病史摘要

现病史61岁女性,因“水肿伴尿检异常10个月余”于2016-01-11入院。

患者于2015-02-16在当地医院体检发现尿蛋白++、尿隐血+++、血清肌酐(SCr)52.2 μmol/L,白蛋白36 g/L,球蛋白18 g/L,血红蛋白(Hb) 105 g/L,白细胞及血小板计数正常,血压升高(具体不详),予对症降压治疗。2个月后复查尿蛋白++、尿隐血+、血补体C3 0.22 g/L、C4 0.07 g/L。2015年5月查Hb 80 g/L,蛋白尿仍持续,给予雷公藤多苷片60 mg/d治疗半年,尿检异常无缓解,白蛋白逐渐降至27.6 g/L,Hb降至68 g/L,血压控制不佳,最高约200/100 mmHg,伴胸闷,查N端-B-型钠尿肽前体481.6 pg/ml,予降压、纠正贫血、利尿对症处理,仍持续水肿、大量蛋白尿。2016-01-11收治入院。病程中体重变化不详,无腰酸腰痛、黄疸。

既往史既往反复肺部感染,抗感染治疗后好转。

个人史、婚育史、家族史无特殊。

体格检查血压150/95 mmHg,体温36.5℃、脉搏64次/min,体重65 kg,身高153 cm,全身重度水肿,腹水征弱阳性,全身浅表淋巴结未触及肿大,心律齐、听诊无杂音,双肺听诊无干湿啰音。

实验室检查

尿液 尿蛋白定量4.53 g/24h,尿沉渣红细胞计数160万/ml(多形型);NAG 26.1 U/(g·Cr),RBP 0.3 mg/L,Lys 1.1 mg/L;尿游离轻链κ 12.67 mg/L,λ 6.83 mg/L,κ/λ 1.85;尿本周蛋白阴性。

血液 Hb 84 g/L,RBC 2.86×1012/L,WBC 2.7×109/L,MCV 88.5fl,MCHC 338 g/L,网织红细胞1.09%,外周血涂片未见破碎、异形红细胞;Alb 34.5 g/L,Glo 19.6 g/L,BUN 11.7 mmol/L,SCr 104.3 μmol/L,UA 535 μmol/L,胆红素正常;ANA 1∶ 128、A-dsDNA阴性,补体C3 0.389 g/L、C4 0.1 g/L;血游离κ轻链31.36 mg/L、λ轻链57.05 mg/L,κ/λ0.55;抗核抗体谱、抗磷脂酶A2受体抗体、ANCA均阴性,乙型肝炎表面抗原及丙型肝炎表面抗原均阴性,冷球蛋白 233.30 mg/L,NT-proBNP 577.10 pg/ml。免疫固定电泳见λ-IgG单克隆免疫球蛋白条带(图1)。

图1 免疫固定电泳图见IgG、λ单克隆条带(↑)

病理 皮肤脂肪组织刚果红及游离轻链染色均阴性。骨髓细胞学检查:浆细胞5%,其中幼浆 0.5%。骨髓活组织检查:右髂后上棘穿刺组织示骨髓增生活跃,伴浆细胞增生。注:免疫组化标记增生细胞示CD138 (2+),CD38 (2+),CD20 散(+),CD3 散(+),κ (3+),λ(3+)(2015年12月外院骨髓细胞学检查示骨髓增生活跃,粒系呈刺激性增生、感染性表现,红系、巨核系均活跃,反应性浆细胞7.5%,未见幼浆)。

其他 心脏超声示EF55%、室间隔厚度11 mm、左室后壁厚度10 mm,左室舒张功能减低。双肾超声:左肾:112 mm×55 mm×56 mm;右肾:124 mm×55 mm×62 mm,双肾结构可,右肾上极见一大小约50×50 mm的类圆形无回声区,其内可见分隔,界清。头颅、骨盆平片未见异常。

肾活检病理

光镜 皮质及皮髓肾组织各1条。66个肾小球6个球性废弃。余正切肾小球体积显著增大,系膜区重度增宽,形成结节,毛细血管袢开放欠佳,袢内内皮细胞增殖,中性粒细胞及单个核细胞浸润5~25个/球,致袢腔堵塞,囊壁节段增厚。PASM-Masson:肾小球系膜区较多嗜复红物沉积,较多外周袢分层。肾小管间质慢性病变轻度,灶性小管萎缩、基膜增厚,急性病变轻度,灶性小管上皮细胞刷状缘脱落,管腔内见蛋白管型,间质灶性单个核细胞及浆细胞浸润,间质少量出血,纤维化+。动脉未见明确病变(图2)。

肾组织刚果红染色阴性。

图2 A:肾小球系膜区重度增宽,形成结节(↑)(PAS,×400);B:肾小球弥漫增生,系膜区可见较多嗜复红物沉积(Masson三色,×400)

免疫荧光 IgG++、C3++、C1q++,呈颗粒状弥漫分布于系膜区及血管袢;IgA、IgM阴性。IgG1++,呈颗粒状弥漫分布于系膜区及血管袢,IgG2、IgG3、IgG4阴性;轻链染色λ+,呈颗粒状弥漫分布于系膜区及血管袢,κ轻链阴性(图3)。

图3 A:IgG1++,呈颗粒状弥漫分布于系膜区及血管袢;B:λ轻链+,呈颗粒状弥漫分布于系膜区及血管袢(IF,×400)

电镜 肾小球系膜区显著增宽呈结节状,系膜细胞增殖,系膜区见高电子密度致密物沉积,高倍镜下未见特殊结构。毛细血管袢开放欠好,结节状的系膜区挤压外周袢,可见双轨形成。袢内内皮细胞肿胀,中性粒细胞、单核细胞、淋巴细胞浸润,炎性细胞侵入至内皮下,数处内皮下疏松、区域增宽,多处袢腔堵塞。内皮下亦见电子致密物,上皮侧未见电子致密物沉积。肾小球足细胞足突融合(50%~60%)。(图4)。

图4 肾小球系膜区电子致密物沉积(↑),袢腔内中性粒细胞浸润、阻塞袢腔(↑)(EM)

诊断分析61岁女性患者,病程10个月,病史特点如下:(1)水肿伴尿检异常、高血压、双肾体积增大;(2)补体C3 、C4下降,ANA 1:128,A-dsDNA阴性;(3)正细胞性贫血;(4)左心功能不全;(5)血M蛋白阳性,血游离轻链异常。

患者存在尿检异常伴补体下降(C3 0.22 g/L、C4 0.07g/L),同时出现这两者的疾病主要包括:狼疮性肾炎、膜增生性肾小球肾炎、C3肾小球病、冷球蛋白血症肾损害、亚急性感染性心内膜炎相关肾损害等。

狼疮性肾炎:患者补体低、ANA 1∶ 128,有贫血、蛋白尿,需考虑狼疮性肾炎的诊断,患者虽然有贫血,但无溶血的临床表现,网织红细胞不高,MCV及MCHC正常,因此贫血为正细胞性、非溶血性贫血;A-dsDNA、ENA多肽谱均阴性,且肾活检免疫荧光示单克隆免疫球蛋白沉积而非满堂红表现,排除狼疮性肾炎。

冷球蛋白血症肾损害:冷球蛋白血症肾损害多表现为补体降低,患者冷球蛋白轻度升高,需考虑该诊断;但冷球蛋白肾损害电镜可见电子致密物呈管状或纤维状排列,光镜可见毛细血管袢腔内栓子,患者肾活检未见上述特征性表现,不符合冷球蛋白肾损害。

亚急性感染性心内膜炎相关肾损害:多发生于已有心瓣膜病变的或人造瓣膜置换术后的患者,表现为发热、心脏杂音、贫血、栓塞、心律失常等,细菌抗原和抗体形成免疫复合物沉积在肾小球导致肾损伤,消耗补体导致C3、C4降低;患者病程中有发热、贫血,心功能不全、补体降低,需考虑此病,但患者无持续发热,心脏超声未见瓣膜赘生物,听诊心脏无杂音,因此排除该诊断。

患者血M蛋白阳性、有贫血,需要排除淋巴瘤、白血病,患者无浅表淋巴结肿大、无骨痛,白细胞及血小板正常,骨平片、胸部CT、腹部超声未见异常,骨髓细胞学及骨髓活检未见明显异常,因此排除淋巴瘤、白血病。

肾活检示膜増生性肾小球肾炎,免疫荧光IgG++、C3++、C1q++沉积,不符合C3肾小球病。血清M蛋白阳性(IgG-λ),肾小球亦存在IgG1-λ单克隆免疫沉积,与血清M蛋白一致,存在单克隆免疫球蛋白沉积的肾小球疾病主要包括:单克隆免疫球蛋白沉积病(MIDD)、AL型淀粉样变性、伴单克隆IgG沉积的增生性肾小球肾炎(PGNMID)、Ⅰ型冷球蛋白血症。但患者皮肤脂肪组织、肾组织刚果红染色均正常,偏振光下无典型的绿色双折光,排除AL型淀粉样变性;免疫荧光免疫球蛋白仅沉积于肾小球,而且非沿小管基底膜沉积,因此排除MIDD。患者免疫荧光表现为单一亚型轻链和单一亚型γ重链,电镜下见电子致密物无序沉积,最终诊断PGNMID。

治疗及随访入院后患者接受降压、利尿、纠正贫血、保肾治疗。体重由65降至60 kg,血压130/70 mmHg,尿蛋白由4.53降至1.22 g/24h,胸闷症状改善。患者血M蛋白阳性,临床排除淋巴瘤、白血病,考虑异常M蛋白来源于单克隆浆细胞,建议患者接受硼替佐米或沙利度胺联合地塞米松(TD)化疗。患者因经济原因选择TD方案治疗。

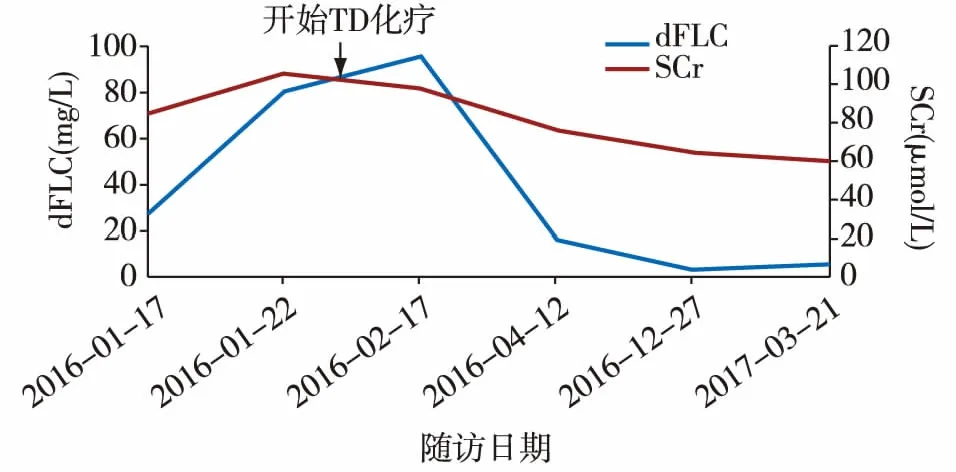

2016-01-25开始接受TD方案(沙利度胺50 mg/晚,地塞米松40 mg/周)治疗。服药后患者诉轻度恶心、纳差、便秘,对症处理后好转,余无不适。1个月后尿蛋白由1.22 g/24h降至0.70 g/24h,2016年12月开始尿蛋白持续转阴,SCr、白蛋白恢复正常,肾脏病变完全缓解;血游离轻链恢复正常,血M蛋白未转阴,血液学达到部分缓解[1](图5、6)。

图5 随访期间dFLC和SCr的变化dFLC:血游离轻链差值;SCr:血清肌酐;TD:沙利度胺联合地塞米松

图6 随访期间血Alb和Upro的变化Alb:血清白蛋白定量;Upro:尿蛋白;TD:沙利度胺联合地塞米松

讨 论

本例患者诊断为PGNMID,这是一类由单克隆IgG沉积于肾脏导致的增生性肾小球病变,免疫荧光染色仅单一IgG亚型和单一轻链沉积,电镜下为颗粒状电子致密物沉积,但其沉积方式不同MIDD,PGNMID为完整的单克隆Ig重链和轻链沉积于肾小球,而MIDD是单一重链或轻链的片段沉积于肾小球基膜内侧缘和肾小管基膜外侧缘,MIDD可累及其他脏器,如心、肝等,PGNMID则无肾外受累。2004年Nasr等[2]首次报道了10例PGNMID,又名Nasr肾小球肾炎。其后单克隆IgA/IgM沉积的增生性肾小球肾炎也陆续被报道。

Nasr等[3]报道PGNMID占自体肾活检的0.17%,Masai等[4]报道PGNMID占自体肾活检的0.07%。目前国内已报道的PGNMID共13例,其中1例为肾移植后复发的伴单克隆IgG沉积肾小球肾炎[5],国内最大样本来自2012年曾彩虹等[6]报道的9例患者,发现PGNMID占自体肾活检的比例为0.14%。我们自己的工作表明,该病是免疫复合物介导的MPGN的主要类型之一,203例免疫复合物介导的MPGN中有44例为PGNMID,约占21.6%[7]。文献报道其发病率低可能与既往未常规对膜增生性肾小球肾炎(MPGN)患者进行肾组织单克隆免疫球蛋白亚型染色有关。

国外报道PGNMID以中老年为主,>50岁的占65%,女性占62%[3],国内PGNMID的报道[6]也以中老年发病为主,肾活检时平均年龄49.8±10.9岁,最小的31岁。临床约半数为肾病综合征,77%的患者有血尿,确诊时SCr平均244.87 μmol/L,27%的患者补体偏低(C3或C4)。PGNMID患者血清M蛋白阳性率低,Nars等[3]的报道为29.7%,另有1例患者血清M蛋白在随访中由阴性转为阳性,2015年Bhutani等[8]报道的60例PGNMID中也有1例患者血清M蛋白在随访中由阴性转为阳性,2例患者血游离轻链出现异常升高。国内曾彩虹等[6]报道的9例PGNMID患者中仅1例血清M蛋白阳性。因此PGNMID通过血清M蛋白检测敏感性差,病程中需要反复监测血清M蛋白及血游离轻链。

PGNMID的病理改变肾小球以膜増生性病变为突出表现,但也可表现为系膜增生性病变或者不典型膜性病变;免疫荧光肾小球IgG、C3沉积为主, IgM、IgA阴性,近年也有单克隆IgM和IgA沉积的报告。电镜下见肾小球系膜区、基膜内皮下伴/不伴上皮侧电子致密物颗粒样沉积,超微结构类似于免疫复合物介导的肾小球肾炎,电子致密物不伴特殊纤维样、管状结构[2]。特殊染色示完整的单克隆免疫球蛋白轻链和重链沉积,IgG亚型以IgG3最为常见,轻链以κ链最常见[3,4,6]。Nasr等[3]报道PGNMID患者的免疫荧光特殊染色IgG3亚型为65.6%,其次为IgGl亚型28.1%,κ轻链占绝大多数75%;Albawardi等[9]报道4例移植肾PGNMID患者,3例为IgG3-κ型,1例为IgGl-κ型;曾彩虹等[6]报道的9例患者中IgG3 型66.7%,IgG1型33.3%,κ轻链占多数55.4%(本例为IgG1-λ型)。

对于尿检异常,肾功能不全伴双肾增大的患者,以及对常规治疗反应差,伴或者不伴低补体血症和贫血的中老年患者,需警惕PGNMID,确诊依靠肾活检并需完善肾组织IgG亚型、轻链染色、电镜以及血游离轻链、血免疫固定电泳等检查。

目前PGNMID最佳治疗方案仍不清楚。2009年Nasr 等[3]报道了PGNMID患者的治疗和随访,4/9例应用ARB/ACEI治疗患者尿蛋白部分改善;2/18例应用激素等免疫调节治疗者完全缓解;2例应用沙利度胺联合激素/硼替佐米治疗无效。2011年Guiard等[10]报道1例PGNMID合并多发性骨髓瘤(MM)患者应用激素联合沙利度胺治疗无效。这3例沙利度胺治疗PGNMID的文章中均未描述治疗时间及用药剂量,我们的工作提示TD方案治疗PGNMID的中位缓解时间为6.5个月,适量增加沙利度胺剂量时可提高缓解率[11]。目前应用利妥昔单抗治疗PGNMID的报道相对较多,2例慢性淋巴细胞白血病相关的PGNMID的病例报道显示治疗后尿蛋白明显减少和肾功能改善[12],也有利妥昔单抗治疗移植肾PGNMID肾功能明显改善的报道[13]。

PGNMID的预后总体较差,25%的患者在诊断后3年内进入终末期肾病(ESRD)[3,14],肾移植后往往在3~6个月内复发[15-16]。Nars等[3]回顾性分析37例患者,其多变量分析中,肾小球硬化的比例是ESRD的唯一独立预测因子。

本例患者应用TD治疗后,肾脏达到完全缓解,血液学中血游离轻链达到正常,血免疫固定电泳检测不到单克隆免疫球蛋白条带,血液学达到完全缓解[1]。据我们所知,这是世界第一例应用TD治疗PGNMID获得完全缓解的病例。

沙利度胺是具有抑制新生血管生长作用的谷氨酸衍生物,在过去的50多年中,沙利度胺从一个臭名昭著的严重致畸药物蜕变为治疗麻风和MM的良药。1999年,Singhal等[17]首次将沙利度胺用于MM的治疗,并证实沙利度胺对传统或高剂量化疗耐药的MM有效,治疗缓解率达30%。Rajkumar等[18]应用沙利度胺治疗16例初诊MM患者,结果总有效率为69%,表明它对早期MM患者有明显作用,并能延缓疾病进展。随后,他们应用TD治疗MM,结果证实联合使用地塞米松进一步提高MM的缓解率[19]。目前以沙利度胺为基础的治疗方案已被指南推荐作为治疗MM的备选方案之一[20]。目前研究认为沙利度胺可能具有多种作用机制,包括抑制血管的新生、抑制骨髓瘤细胞增殖、调节黏附分子的表达及调节机体免疫状态等[21]。2016年我们发表了关于TD方案对AL型淀粉样变性的疗效和安全性评估[22],提示TD方案对AL淀粉样变性的初次治疗有一定疗效(共纳入63例患者,37例患者取得血液学反应,总体血液学缓解率为58.7%,23例(36.5%)患者获得器官缓解;常见不良反应包括外周神经病变、胃肠道反应、乏力、皮疹等)。

小结:本例血清M蛋白阳性低补体血症的PGNMID患者,选择针对浆细胞的TD方案化疗,肾脏获得完全缓解,血液获得完全缓解,为此类患者的治疗提供了新的思路。