离体培养中利用病菌粗毒素检测香蕉枯萎病抗性研究

罗燕羽,刘绍钦,黄绍力,刘伟光,张木清,黄炽辉

(广州市农业科学研究院,广东 广州 510308)

香蕉(Musa spp.)是我国华南地区四大佳果之一,也是世界著名的热带、亚热带水果。香蕉枯萎病(Banana Fusarium wilt)又称香蕉巴拿马病、黄叶病,是由尖孢镰刀菌古巴专化型(Fusarium oxysporum f.sp.cubense,FOC)侵染而引起维管束坏死的一种毁灭性真菌病害和典型的土传病害[1-2]。尖孢镰刀菌以菌丝体、大型分生孢子和小型分生孢子的形式附着于根系表皮细胞,通过分泌一系列毒素破坏根系的膜结构,造成植株代谢紊乱,感染后期可直接侵染植株维管束,导致维管束木质化[3]。该病最早于1874年在澳大利亚被发现,1890年开始在中美洲发生流行,20世纪60年代在我国也开始发生[4],近几年,香蕉枯萎病依然在蔓延,且已导致多个主产区的香蕉种植面积迅速下降,严重影响了香蕉产业的发展[5]。尖孢镰刀菌古巴专化型共有4个生理小种,为害广东、广西、福建、海南、云南局部地区的主要为1号生理小种和4号生理小种,其中4号生理小种的危害性最大、分布最广,其寄主范围及为害程度均大于其他小种[6]。

目前控制香蕉枯萎病的主要手段还是化学防治、生物防治、轮作与套种及综合防控。柳红娟等[7]认为木薯块根的浸提液对香蕉枯萎病尖孢镰刀菌有一定抑制效果,可通过木薯与香蕉间套种或木薯与香蕉轮作等栽培模式,起到抑制香蕉病害发生的作用;陈远凤等[8]研究发现,使用浓度高于5 mg/L的ClO2进行水体消毒可有效预防枯萎病和软腐病通过水源传播,用浓度为1 500 mg/L的ClO2可清除发病蕉穴土壤中的病原;刘卫军[9]使用生防制剂可显著降低香蕉枯萎病的发病率和病情指数,且还能增加土壤微生物多样性指数。虽然化学防治、生物防治、轮作与套种等手段在一定程度上可以控制香蕉枯萎病的蔓延,但是要想从根本上解决问题,培育出抗枯萎病的香蕉品种是最好的防治措施[10-12]。近年来,选育抗(耐)枯萎病的主要手段是在离体条件下,利用化学诱变剂、枯萎病菌培养滤液或毒素等化学或生物诱变来筛选抗病突变体[6],且其获得抗病突变体效率高、操作程序简单,已成为目前快速选育香蕉抗病品种的重要手段。Matsumoto等[13]最先研究发现,在培养基中添加粗毒素筛选出的耐毒素突变体可明显提高对香蕉枯萎病的抗病性。韦绍龙等[14]利用组织培养芽变和接种病菌压力选择的方法也选育出抗(耐)香蕉枯萎病品种——桂蕉9号。据报道,目前抗(耐)枯萎病香蕉品种主要有抗枯5号、农科1号、桂蕉9号、宝岛蕉、金手指等,但是关于这些抗病品种的抗性机理还不是很清楚[15]。

虽然关于在离体条件下,利用香蕉枯萎病菌粗毒素来筛选抗病突变体是获得抗(耐)毒素的报道已有颇多,但是在生产应用上还尚未有通过该方法获得的抗枯萎病香蕉品种。本研究结合组织培养技术,利用香蕉枯萎病菌粗毒素对巴西蕉、农科1号、粉杂1号、粉蕉和东莞大蕉5个不同枯萎病抗性品种香蕉的离体培养芽进行处理,研究品种抗性与粗毒素的相关关系,以期得出在离体培养早期鉴定品种抗性的可行性;利用香蕉病粗毒素对两个香蕉品种进行选择性诱变,以期筛选出抗(耐)枯萎病的新品系。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试材料为巴西蕉、农科1号、粉杂1号、粉蕉、东莞大蕉吸芽所诱导的增殖芽第5代,巴西蕉、农科1号薄片培养的不定芽,以上材料均来自广州市农业科学研究院。

供试菌株为香蕉枯萎病菌——尖孢镰刀菌古巴专化型4号生理小种,来自广州市农业科学研究院。供试药品镰刀菌酸(Fusaric acid,FA)购自Sigma公司。PDA培养基:200 g马铃薯,20 g葡萄糖,15 g琼脂粉,去离子水定容至1 000 mL;大米培养基:50 g大米,60 mL混合液(含0.5%土壤浸出液+0.2%ZnSO4溶液),过夜培养浸泡后,过滤,称取50 g大米于250 mL三角瓶中,加入60 mL稀释后的滤液(蒸馏水∶滤液=9∶1),密封后121℃灭菌30 min备用。

1.2 试验方法

1.2.1 粗毒素制备 香蕉枯萎病菌粗毒素的制备参考陈石[16]和武玉卓等[17]的方法略有改动。具体操作方法如下:(1)将菌株接种于PDA培养基上生长7 d后,用无菌水制成106个/mL的孢子悬浮液;(2)孢子悬浮液按5%的接种量接种于大米培养基上,充分混匀后,于28℃的恒温培养箱中培养20 d,期间每天摇动培养基,以使培养基充分疏散,防止菌丝结块;(3)培养结束后,将培养物85℃灭菌30 min,以杀死菌丝和孢子;(4)将灭菌后的培养物用乙酸乙酯浸泡2 h,过滤出菌丝和培养物,收集乙酸乙酯相,50℃减压浓缩至干,即得毒素结晶;(5)用少量95%乙醇溶解结晶并用蒸馏水定容至10 mL,即得粗毒素溶液,无菌过滤,-20℃贮存备用。

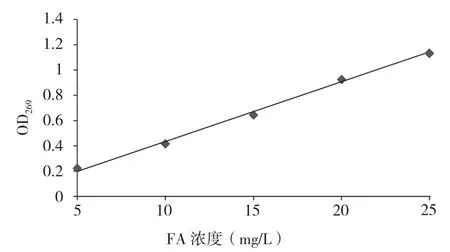

1.2.2 FA含量测定 以FA为标准,用紫外分光光度计测定不同浓度(5、10、15、20、25 mg/L)下标准FA的紫外吸收图谱及吸光度(OD269),以光密度为纵坐标、FA浓度为横坐标绘制FA标准曲线。在相同条件下,将粗毒素液用蒸馏水稀释至适当浓度,在紫外分光光度计上计算滤液中FA的含量(mg/L),公式如下:

试样FA含量=试样OD值×标样FA含量/标样OD值

1.2.3 不同品种香蕉对FA的敏感性测定 将所提取的粗毒素加入到香蕉吸芽所诱导的组培苗增殖芽培养基中,配置成FA浓度为15、35、55、75 mg/L的培养基,将香蕉组培苗接入含毒素的培养基,每瓶接7株(芽),每个处理6瓶,3次重复,培养20 d后统计不同品种香蕉组培苗增殖芽的存活率,公式如下:

不同品种香蕉对FA的敏感性以芽的存活率来计算,芽的存活率越高,敏感性越差。

1.2.4 抗性目标芽的离体筛选 (1)香蕉薄片培养。将香蕉的组培苗去掉假茎外部的叶片,从茎段基部第1条根部位起,向上1.5 cm作为切取薄片的部位,从下向上依次切取0.3~0.5 mm厚的薄片接种于香蕉薄片培养基中,香蕉薄片培养基为MS+6-BA 4 mg/L+IAA 0.2 mg/L,培养出不定芽后加代繁殖备用。

(2)半致死FA浓度的测定。半致死FA浓度的测定参考张俊[6]和刘海瑞等[18]的方法进行设定,具体如下:以巴西蕉和农科1号薄片诱导的不定芽为材料,将其接入到含FA浓度为15、35、55、75 mg/L的培养基中,每瓶接7株,每个处理6瓶,3次重复,以不含毒素的培养基为对照组。培养20 d后统计成芽率,初步确定出半致死剂量。

(3)目标芽的筛选。以巴西蕉和农科1号通过薄片培养获得的不定芽为材料,按如下步骤进行粗毒素压力筛选:半致死浓度转接至芽存活趋于稳定——高浓度(半致死浓度加倍)转接至芽存活趋于稳定——空白——半致死浓度,以不含粗毒素培养为空白对照,每瓶接7株,每个处理6瓶,3次重复,培养20 d后统计组培苗增殖芽的存活率。

1.2.5 数据统计与分析 使用Excel 2007和SPSS 17.0软件进行数据统计,采用Ducan法进行差异显著性分析。

2 结果与分析

2.1 粗毒素中FA含量的测定

根据5种含不同剂量FA标样溶液在269 nm处所测得的OD值结果,制成FA含量和OD269的标准曲线(图1),其线性方程为:Y=0.047X-0.038(R2=0.996)。在相同条件下测出粗毒素试样的OD269,根据标准曲线换算后得出供试样品的FA含量为325.2 mg/L。

图1 FA标准曲线

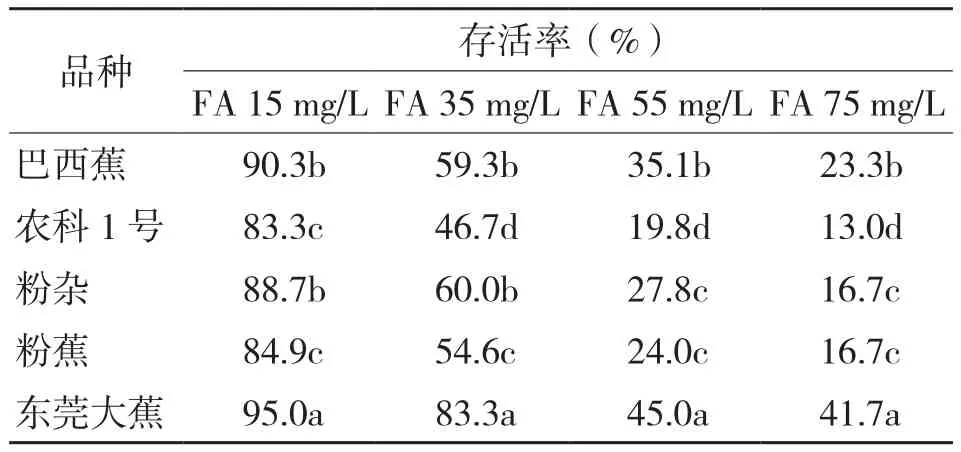

2.2 不同品种香蕉组培增殖芽对FA的敏感性测定

在生产实践中,已知5个品种香蕉对尖孢镰刀菌古巴专化型4号生理小种抗性程度由强至弱表现为东莞大蕉>粉杂1号>农科1号>巴西蕉>粉蕉[19]。5个品种组培苗增殖芽在含不同剂量粗毒素的培养基中培养后,增殖芽的存活率随着FA浓度的提高而下降,但不同品种对FA浓度的敏感性存在较大差异(表1、图2,封二)。由表1可知,5个品种的香蕉离体培养芽对粗毒素的敏感性程度表现为农科1号>粉蕉>粉杂>巴西蕉>东莞大蕉。比较品种抗性和离体增殖芽敏感性测定发现,品种的抗病性与对粗毒素的敏感性并没有相关关系,对尖孢镰刀菌古巴专化型4号生理小种抗性强的香蕉品种,经粗毒素处理后存活率不一定就高,可见,通过组培苗增殖芽对粗毒素的敏感性测定并不能判断一个香蕉品种对尖孢镰刀菌古巴专化型4号生理小种抗性的强弱。

表1 不同品种香蕉对FA的敏感性测定结果

2.3 巴西蕉和农科1号抗性目标芽的离体筛选

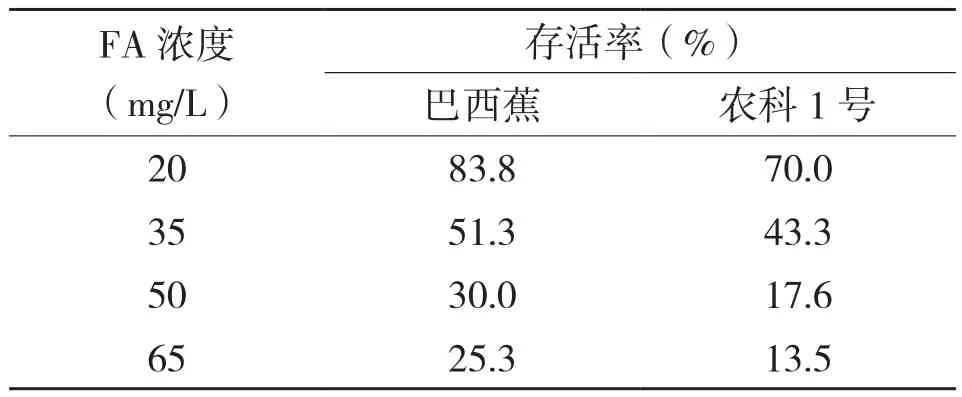

2.3.1 巴西蕉和农科1号FA半致死浓度的测定 在含不同浓度FA的处理下巴西蕉和农科1号薄片诱导不定芽的存活率如表2所示,随着FA浓度的升高,在同一FA浓度下,巴西蕉不定芽的存活率均高于农科1号,计算得到巴西蕉的半致死浓度为40.63 mg/L、农科1号的半致死浓度为31.82 mg/L。为方便后续实验的进行,将35 mg/L设定为后续抗性芽筛选的半致死浓度。

表2 巴西蕉和农科1号FA半致死浓度测定结果

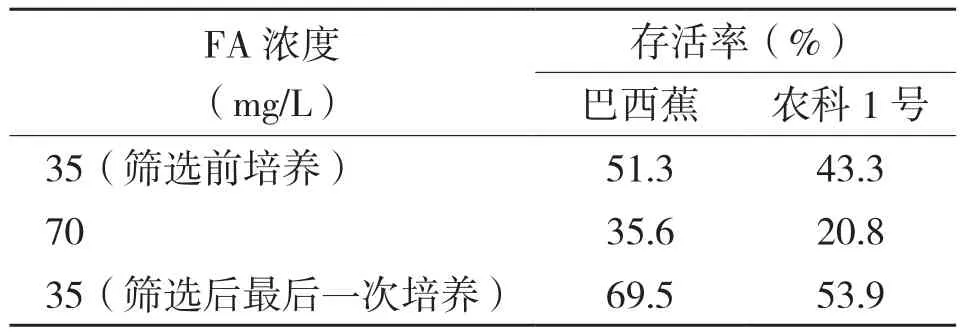

2.3.2 巴西蕉和农科1号抗性目标芽的筛选根据2.3.1的试验结果,我们以35 mg/L的镰刀菌酸浓度作为半致死浓度对巴西蕉和农科1号薄片诱导的不定芽进行连续筛选。在前3次筛选过程中,不定芽长势和存活率均随着继代代数的增加而减弱,但从第4次以后则趋于稳定。在芽的存活率稳定后,取健康单芽在不加粗毒素的增殖培养基中增殖1代,再在高剂量粗毒素培养基中进一步诱变筛选;当芽的存活率进一步稳定后,选取健康单芽接入不加粗毒素的增殖培养基中继代培养1次,然后再接回半致死浓度粗毒素的增殖培养基中,重复上面过程,直到最后半致死浓度培养的芽存活率比第1次半致死浓度培养的芽存活率显著提高并得以稳定(表3)。说明经粗毒素多次诱变后,两个品种香蕉的耐毒素能力得以提高并稳定遗传,最后筛选出最健壮的两个芽为抗(耐)病目标材料,田间抗性有待进一步进行苗期接种试验和大田小区试验。

表3 巴西蕉和农科1号FA抗性目标芽的筛选结果

3 结论与讨论

关于在离体条件下,用香蕉枯萎病菌粗毒素作为压力来筛选抗(耐)病性突变体的研究报道较多,研究发现香蕉枯萎病菌毒素是一类非专化性毒素,对不同抗性的香蕉品种均具有明显的致病作用,但不同香蕉品种对毒素的敏感性程度与田间真实的抗病性之间的关系却存在差异。本试验结果表明,香蕉离体培养芽对粗毒素的敏感性程度与香蕉品种的抗病性无相关关系,这与 Matsumoto[13]和李梅婷[20]的结果相一致,而与杨秀娟等[21]和Companioni等[22]的研究结果相反。然而,甘林等[23]研究表明,香蕉组培生根苗的耐毒素能力与品种抗病性有一定的相关性。国内外虽对尖孢镰刀粗毒素的诱导、产毒条件及其生物活性虽已有较多研究[24],但对枯萎病粗毒素的组成成分和致病机制研究较少,对于导致香蕉枯萎病产生的主要致病因子还要进行更深入的研究。可见,在离体培养增殖阶段鉴定品种对枯萎病的抗性是不确切的,耐毒突变体的抗性机制也还需要作进一步研究。

薄片培养具有细胞少、面积大、培养过程中可充分接触培养基等优点,通过薄片培养诱导出来的不定芽可以减少嵌合体的出现[25-27],本研究利用薄片培养诱导出来的不定芽,进行连续粗毒素筛选抗性不定芽以减少嵌合体的发生,对保证突变体的稳定性具有良好效果。大多数研究者认为,筛选时采用半致死水平的浓度较为合理[28]。本研究在对不定芽经过粗毒素半致死浓度多次筛选和高浓度筛选后,获得了耐毒素芽,但对枯萎病的抗病性还需要通过苗期接种和田间小区抗病性试验进一步检验。