慢性胃溃疡临床诊断方式及治疗效果分析

林柏青

(福建省泉州市鲤城区计划生育服务站,福建 泉州 362000)

慢性胃溃疡作为一种临床上反复发作的消化性胃肠疾病,主要是由于幽门螺杆菌感染和胃酸分泌过多引发的,该病的发病机理为损伤患者的黏膜侵袭力,超过黏膜自身的自护能力。因而,临床需要积极采取有效的措施进一步修复患者的胃黏膜。临床上若不进行及时有效的治疗,很容易出现胃穿孔等相关疾病,严重危害患者的生命[1]。对此,采用单一西药虽然具有一定的治疗效果,但是患者的复发率较高。上述研究中,针对2016年1月~2018年1月期间本院收治的50例慢性胃溃疡患者展开治疗,分析其效果,详解如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 纳入2016年1月~2018年1月期间本院收治的50例慢性胃溃疡患者进行回顾性研究,采用电子胃镜和病理诊断确诊所有患者均慢性胃溃疡,诊断符合率为100%,随后查病例号按照奇数偶数将其分为对照组和实验组,每组纳入25例。

实验组,男10例,女15例,年龄25~75岁,平均年龄(50.25±8.26)岁;病程:1~13个月,平均病程(6.32±1.12)个月。对照组,男11例,女14例,年龄26~76岁,平均年龄(50.88±8.39)岁;病程:1~14个月,平均病程(7.12±2.23)个月。本次研究均得到医院伦理会同意,两组患者的临床资料(性别、年龄以及病程)比较差异无统计学意义,结果中的观察指标可展开对比。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:经检查,所有患者均符合慢性胃溃疡的临床诊断标准,均具有不同程度的上腹疼痛,且在进食后临床症状明显加重,同时伴有反酸、嗳气等临床症状,出现呕吐、食欲不振等不良反应[2]。排除标准:伴有不同程度的脑、肺、肾及肝等相关重要脏器疾病的患者。

1.3 实验方法1.3.1 检测方法 采用GIF-260Q型电子胃镜展开检查,之后开展病理分析,可在患者的病灶周边黏膜皱襞中断处和中央取3~9块的标本,快速浸润到甲醛溶液(10%),固定时间为24 h,随后开展常规脱水、包埋以及切片,开展HE染色,之后开展光镜检查,可将胃镜诊断结果和病理报告做好记录,最后通过综合分析进行进一步的确诊[3]。对于未作胃镜检查或治疗后的患者采用尿素13C呼气试验进行病理分析。

1.3.2 胃黏膜组织切片染色检测 经胃镜活检取样,对患者进行常规胃镜检查,在其直视下钳取胃窦部黏膜4~6块,对所取标本进行常规切片和HE染色,并在显微镜下对组织的形态进行观察,并使用Giemsa染色和Wsrthin-Starry染色法进行Hp的检测。

1.3.3 尿素13C呼气试验 嘱咐患者在早上空腹时受试。可贴2个集气袋上,①患者取下集气袋盖帽,可将气体徐徐吹入集气袋,等到气充满后立刻将集气袋紧盖盖帽,此次收集的呼气即为0 min呼气。②患者服一粒尿素13C胶囊后需要喝凉开水80~100 ml,静坐后收集30 min的呼气,扭紧呼气时需要收集管盖帽。③最后可将收集的0、30 min集气袋,可在对应的仪器上开展13CO2检测。停药30天后进行检测。

1.4 治疗方法 对照组:采用埃索美拉唑治疗,埃索美拉唑口服,在饭前1 h或者饭后2 h,每次20 mg,每天2次。实验组:埃索美拉唑+联邦阿莫仙+奥硝唑治疗,索美拉唑口服,每次20 mg,每天2次。联邦阿莫仙,口服,每次0.5 g,每天4次。奥硝唑,口服,每次500 mg,每天2次。两组均治疗2周,停药30天后观察疗效[4]。

1.5 观察指标 ①治疗效果:显效,治疗后,患者的胃溃疡临床症状全部消失。有效:治疗后,患者的胃溃疡临床症状逐渐改善;无效:治疗后,患者的胃溃疡临床症状未见改善,且病情逐渐加重。②临床症状评分:胃溃疡临床症状包括上腹部或胸骨痛、钝痛、胀痛、烧灼样痛、隐痛等症状,总评分为10分,分数越高证明疼痛程度越高[5]。③不良反应发生率和幽门螺杆菌清除率:腹痛、胀气、嗳气和呕吐等。

1.6 统计学方法 本次研究中,计量资料为临床症状评分,计数资料为不良反应发生率、幽门螺杆菌清除率和治疗效果,采用SPSS 20.0统计学软件处理,计量资料采用“x±s”表示,组间比较采用t检验,计数资料组间率(%)的比较采用χ2检验,以P<0.05或P<0.01为差异有统计学意义 。

2 结果

2.1 分析诊断符合率 采用电子胃镜和病理技术诊断确诊50例患者均慢性胃溃疡,诊断符合率为100%。

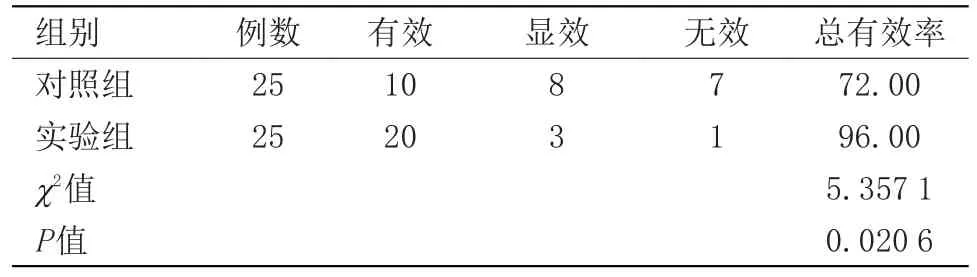

2.2 评定治疗效果(对照、实验组) 对比对照组(76%),实验组的患者治疗效果升高(96%)(P<0.05),见表1。

表1 评定治疗效果[n(%)]

2.3 评定临床症状评分(对照、实验组) 对比对照组,实验组患者的临床症状评分降低(t=9.898 7;P=0.000 0);研究组(3.52±0.51)分,对照组(5.76±1.01)分。

2.4 评定不良反应发生率(对照、实验组) 对比对照组(24%),实验组患者的不良反应发生率降低(4%)(χ2=4.152 8,P=0.041 5);对照组:腹痛1例,胀气2例,嗳气2例,呕吐1例;实验组:腹痛1例,胀气1例,嗳气0例,呕吐0例。

2.5 评定幽门螺杆菌清除率(对照、实验组) 对比对照组(4%),实验组幽门螺杆菌清除率9例,占比36.00%,对照组幽门螺杆菌清除率1例,占比4.00%(χ2=8.000 0;P=0.004 6)。

2.6 内镜影像学特征 内镜下胃溃疡大多呈现圆形或椭圆形,同时也呈现呈线形,边缘较为整齐,底部覆盖呈现灰黄色渗出物,周边黏膜出现不同程度的充血和水肿,可见皱襞溃疡逐渐的聚集,镜下通常主要包括活动期、愈合期以及瘢痕期。活动期:患者的溃疡初发,边缘十分不整,同时伴有较为明显的炎症和水肿,未出现明显的组织修复。愈合期:溃疡的范围逐渐减小,炎症逐渐的减轻,具有较为明显的再生上皮以及皱襞集中等现象,该期溃疡的良、恶性非常容易鉴别。瘢痕期:溃疡得到较好的修复,大量的被再生上皮直接覆盖[6]。

3 讨论

慢性胃溃疡是一种临床上较为常见的消化系统疾病,对患者的生命健康造成较为严重的威胁。慢性胃溃疡患者的病程较长,该病的复发率较高。患有该病的患者常常会出现腹痛、腹胀、嗳气、呕吐及黑便等临床症状。慢性胃溃疡的发病机制主要是由于胃酸和蛋白酶侵蚀自身黏膜导致的。目前,临床上对慢性胃溃疡疾病的治疗方法和效果已有较多的阐述,均具有不同的看法。现如今临床上对慢性胃溃疡的基本治疗方法为药物治疗,采用的药物主要包括抗酸以及保护胃黏膜类等。可在慢性胃溃疡发病初期,对患者开展治疗使得病情得到积极有效的控制,进而提高该病患者的治愈率。一旦患者发生该项疾病的典型症状后,应该进行及早的诊断和确诊后立即展开治疗[7]。

上述研究中,对比对照组(76%),实验组的患者治疗效果升高至96%;实验组患者的临床症状评分降低;对比对照组(24%),实验组患者的不良反应发生率降低为4%;对比对照组(4%),实验组患者的幽门螺杆菌清除率升高至36.00%(P<0.05);奥硝唑对细菌的活性抑制作用较为明显,可以提高幽门螺杆菌清除率,促进患者恢复。埃索美拉唑属于一种质子泵抑制剂,通过对胃壁细胞的抑制,降低胃酸的分泌,防止形成胃酸,其具有起效快、抑酸效果好的优势,提高治疗效果和患者的生活质量。联邦阿莫仙属于一种半合成广谱青霉素类药,可有效抑制细菌细胞壁的合成,发挥较强的杀菌作用等[8]。

综上所述,对慢性胃溃疡患者采用埃索美拉唑+联邦阿莫仙+奥硝唑治疗,可明显提高患者的治疗效果,降低临床症状评分,减少不良反应,提高幽门螺杆菌清除率,值得临床深究。